Articoli di legge alla mano, i danni possibili di una pessima normativa costruita su misura dei grandi editori in crisi finanziaria: a rimetterci la possibilità di accesso all’informazione

Il 12 settembre è stata approvata la “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale” (1), una proposta di legge pressoché sconosciuta al grande pubblico, ma che ha visto spaccarsi in due il fronte politico e gli attori della digital economy. Il testo, che era stato respinto il 5 luglio scorso, è stato riproposto con una serie di emendamenti dal relatore Axel Voss (eurodeputato tedesco cristiano-democratico), ed è passato con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni.

Hanno votato a favore la maggioranza dei Popolari (Ppe) e dei Socialisti e Democratici (S&D), mentre gli eurodeputati della Lega e del M5s hanno votato contro, insieme alla maggioranza dei Verdi. Il gruppo dei liberali (Alde) si è spaccato, così come il gruppo delle destre (Enf). Ora l’iter legislativo prevede che vengano avviati i negoziati con il Consiglio e la Commissione Ue per arrivare alla definizione del testo finale e, in seguito, il voto del Parlamento europeo sulla versione definitiva.

Il presidente dell’europarlamento ed ex giornalista Antonio Tajani (Forza Italia) l’ha definita una vittoria di tutti i cittadini che, a suo dire, difenderà “la cultura e la creatività europea e italiana, mettendo fine al far west digitale” (2). Anche il Pd ha aderito al fronte degli estimatori (insieme alla FNSI, Federazione Nazionale Stampa Italiana, e alla FIEG, Federazione Italiana Editori di Giornali) e Silvia Costa, deputata e membro della Commissione cultura al Parlamento europeo, l’ha messa addirittura sul mitico: “Ha vinto l’Europa della cultura e della creatività contro l’oligopolio dei giganti del web” (3).

Di segno opposto l’opinione di Isabella Adinolfi, eurodeputata M5s, che ha definito l’approvazione della proposta “una pagina nera per la democrazia e la libertà dei cittadini. Con la scusa della riforma del copyright, il Parlamento europeo ha di fatto legalizzato la censura preventiva” (4). Della medesima opinione Luigi Di Maio, che paventa su Facebook: “Stiamo entrando ufficialmente in uno scenario da Grande Fratello di Orwell […] Sarà un piacere vedere, dopo le prossime elezioni europee, una classe dirigente comunitaria interamente rinnovata che non si sognerà nemmeno di far passare porcherie del genere. Un messaggio per le lobby: questi sono gli ultimi vostri colpi di coda, nel 2019 i cittadini vi spazzeranno via” (5).

Breve storia del copyright

Copyright (letteralmente diritto di copia) è il termine, coniato in Inghilterra nel XVI secolo, cui si fa riferimento quando si parla di diritto d’autore. L’espressione ‘diritto d’autore’ non deve trarre in inganno: in realtà, il copyright non viene usato affatto per difendere gli autori, anzi, si potrebbe ragionevolmente affermare il contrario, ed è bene chiarire subito ciò di cui si parla per evitare fraintendimenti.

La storia inizia nel 1557 quando, volendo arginare la libera circolazione delle opinioni che si andava affermando grazie a un’invenzione rivoluzionaria, quella della macchina da stampa, la monarchia inglese affidò il monopolio dell’editoria a una corporazione privata di Londra, la Worshipful Company of Stationers and Newspaper Makers (o più semplicemente la Stationers Company). La Stationers Company veniva remunerata dalla Corona affinché stabilisse quali opere erano conformi ai desiderata del sovrano (e potevano pertanto essere stampate e distribuite), e quali invece erano da considerare potenzialmente sovversive e andavano messe al bando.

Ogni opera autorizzata veniva annotata nel registro della Corporazione sotto il nome di uno dei suoi membri, che ne acquisiva il copyright, cioè il diritto esclusivo di stampa e diffusione; agli Stationers spettavano altresì il diritto di confisca dei libri non autorizzati e il diritto di bruciare quelli stampati illegalmente. Il copyright nasce dunque come diritto specifico dell’editore, diritto sul quale l’autore dell’opera non può esercitare alcun controllo.

Per 150 anni il connubio fra gli Stationers e la monarchia prosperò indisturbato, ma alla fine del XVII secolo l’imporsi delle idee liberali sulla scena pubblica inglese determinò il graduale dissolvimento del monopolio editoriale, almeno a livello ufficiale. Il processo di stampa era però molto dispendioso, e la quasi totalità degli autori non disponeva dei mezzi per finanziare la realizzazione e la distribuzione delle proprie opere.

Così, nel 1710 il Parlamento inglese approvò una soluzione che salvava sia la capra della monarchia che i cavoli degli editori: decretò, attraverso lo Statute of Ann (anche noto come Copyright Act) che il diritto di proprietà venisse restituito agli autori, ma con la clausola che tale proprietà potesse essere trasferita ad altri attraverso un contratto, facendo così rientrare dalla finestra gli Stationers che erano usciti dalla porta. Da allora il modello di business dell’editoria tradizionale si fonda sul trasferimento, più o meno volontario e variamente retribuito, del copyright dagli autori agli editori. Il rafforzamento successivo delle norme (voluto dalla lobby degli editori) ha determinato il declino delle altre forme ‘storiche’ di sostentamento degli autori (come il patronato, la sovvenzione ecc.), e ha finito col legare indissolubilmente il sostentamento dell’autore al profitto dell’editore.

Il copyright e l’economia digitale

Il modello di business del settore dell’editoria è rimasto sempre lo stesso per quasi trecento anni finché, con il terzo millennio, una nuova invenzione rivoluzionaria è arrivata a sparigliare le carte: quella del web. Recita la relazione introduttiva alla discussa proposta di normativa: “L’evoluzione delle tecnologie digitali ha cambiato il modo in cui le opere e altro materiale protetto vengono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati. Sono emersi nuovi usi, nuovi attori e nuovi modelli di business. […] Sebbene gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro Ue in materia di diritto d’autore rimangano tuttora validi, occorre adattarsi a queste nuove realtà”.

Quale sarebbe il fulcro del problema? Che la digital economy “ha rafforzato il ruolo di Internet quale principale mercato per la distribuzione e l’accesso ai contenuti protetti dal diritto d’autore. Nel nuovo contesto i titolari di diritti incontrano difficoltà nel momento in cui cercano di concedere una licenza e di essere remunerati per la diffusione online delle loro opere, il che potrebbe mettere a rischio lo sviluppo della creatività europea e la produzione di contenuti creativi. Occorre perciò garantire che gli autori e i titolari di diritti ricevano una quota equa del valore generato dall’utilizzo delle loro opere e di altro materiale”.

Il gergo è alquanto oscuro, ma cerchiamo di chiarire. Innanzitutto, i fantomatici “titolari dei diritti” sono gli editori, mentre il “valore generato dall’utilizzo delle loro opere” è il profitto che essi ricavano dallo sfruttamento del copyright. Secondo la direttiva, la “creatività europea e la produzione di contenuti creativi” dipende in modo sostanziale dal ruolo svolto dagli editori a stampa che investono in contenuti giornalistici di qualità e ciò, nello spirito della proposta, è essenziale per l’accesso dei cittadini alla conoscenza.

Per capire tuttavia quale sia la difficoltà in cui versano “i titolari dei diritti” è necessario fare un passo indietro e considerare come funzionava il modello di business tradizionale del settore della carta stampata, nella sua forma più semplice. Tutto iniziava quando l’editore acquistava dallo scrittore il diritto di pubblicare un libro, oppure pagava un giornalista perché scrivesse un articolo per il suo quotidiano o per la sua rivista. Dal momento in cui lo scrittore o il giornalista firmavano il contratto, gli editori diventavano i titolari del diritto di sfruttamento commerciale dell’opera (il copyright), perciò si assumevano i costi di stampa e distribuzione del libro o del giornale e incassavano i ricavi delle copie vendute.

Il giornale o il libro, per un editore, era come un hamburger per McDonald: più copie ne vendeva, più soldi guadagnava. Fino all’avvento della televisione, la vita per gli editori è stata idilliaca: i cittadini non avevano altro modo per formarsi o informarsi che acquistare libri e giornali, e l’unico limite alla vendite delle copie era la povertà e l’analfabetismo. Ma da quando, intorno agli anni Settanta, la televisione ha trovato posto in ogni casa, guadagnare nel settore dell’editoria, soprattutto con i quotidiani, è diventato più difficile: nel mercato delle news, il telegiornale è un concorrente quasi imbattibile per l’informazione su carta: è più piacevole, più colorato, non richiede concentrazione, non discrimina sul titolo di studio, è gratuito e soprattutto arriva prima: perché dovremmo aspettare domani per conoscere quel che è successo oggi, quando il tg va in onda tre, quattro volte al giorno?

Così, a poco a poco, il settore ha iniziato a perdere peso e, di conseguenza, a impoverirsi: meno copie vendute significano meno utili. Meno utili, meno posti di lavoro (e peggio pagati). Meno posti di lavoro, meno giornali. Gli editori hanno iniziato allora a battere cassa in Parlamento in nome del loro ruolo fondamentale nella formazione della pubblica opinione e della tutela della libertà di informazione, e per un po’ il gioco ha funzionato: per un politico l’amicizia con un editore è importante, significa essere trattato con un occhio di riguardo, avere una cassa di risonanza in campagna elettorale, allargare il proprio bacino di influenza attraverso articoli positivi, e più grande è l’editore, più vantaggi porta al politico.

Così in Italia i partiti che si sono succeduti al governo del Paese (oltre a dividersi la ‘proprietà’ dei canali radio e tv Rai), hanno deliberato tutta una serie di facilitazioni per tamponare le perdite economiche delle testate, inizialmente (1981) nella forma di un contributo fisso per ogni copia stampata, con una maggiorazione del 15% nel caso il giornale fosse edito da una cooperativa di giornalisti, e poi, negli anni Novanta, aggiungendo ulteriori finanziamenti per i giornali organi di partito presenti al Parlamento europeo (per ottenerli era sufficiente avere nelle proprie file anche un solo eurodeputato).

Di questi provvedimenti hanno beneficiato soprattutto i grandi editori (guarda caso) perché, in virtù delle economie di scala, il costo della singola copia diminuisce – e il peso percentuale del contributo aumenta – con l’aumentare della tiratura, e i giornali di partito, che esistevano unicamente in virtù dei finanziamenti pubblici, ed erano uno strumento perfetto per stipendiare i giornalisti-amici o addirittura i parenti. (Discorso a parte in questo contesto, ma centrale nella questione della ‘libertà’ di informazione, il fatto che in Italia la proprietà dei grandi quotidiani non appartenga a editori puri ma a gruppi finanziari/industriali con interessi economici anche in altri settori, che si traducono nell’interesse a orientare la pubblica opinione in determinate direzioni – De Benedetti, Angelucci, Caltagirone, Berlusconi ecc.)

Ma col nuovo millennio le cose hanno cominciato a cambiare, da un lato perché le politiche di bilancio sempre più rigide imposte dall’Unione europea hanno ridotto all’osso le cifre da stanziare, e dall’altro perché l’avvento di Internet ha messo a disposizione un nuovo supporto per i ‘contenuti’ (le notizie), molto più economico della carta stampata e ancora più efficiente in termini di timing dei telegiornali (che nel frattempo sono anche diventati h24): il sito web.

E qui iniziano i problemi. Internet non funziona come un’edicola: non esistono copie fisiche di giornale da vendere, le notizie possono essere postate da chiunque e, peggio ancora (o meglio, a seconda dei punti di vista), i contenuti soggetti a copyright possono essere replicati con la massima facilità, essere trasferiti ovunque e rimbalzare da una pagina web all’altra, da un sito all’altro, da una parte all’altra del pianeta, senza che il “titolare dei diritti” possa esercitare alcun controllo. Ora non si tratta più di vendere hamburger, perché non c’è nessun hamburger da vendere.

Così, negli ultimi vent’anni, si è assistito a un indebolimento dei media tradizionali con un crollo dei ricavi pubblicitari in tutta Europa a cui è seguito il licenziamento di migliaia di giornalisti e la chiusura di numerose testate, anche storiche. Negli Stati Uniti le cose non sono andate meglio: negli ultimi dieci anni i media hanno perso oltre la metà dei loro introiti pubblicitari e il 45% dei dipendenti (6). Ma la politica, per la prima volta, ha girato la testa dall’altra parte, forse pensando che un canale diretto di dialogo con gli elettori fosse addirittura meglio di un editore/ giornalista compiacente.

In Italia, nel 2008, il Parlamento ha iniziato a modificare le leggi sul finanziamento all’editoria, abolendo per prima cosa ogni criterio legato al numero di copie stampate e, nel 2014, inserendo altre limitazioni ai contributi diretti. Oggi i finanziamenti all’editoria sono regolati dalla legge n. 198 del 2016 (governo Gentiloni), approvata su proposta del ministro allo Sport con delega all’editoria Luca Lotti (già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’editoria nel governo Renzi).

La legge prevede che possano richiedere contributi solo le testate possedute da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali, che non abbiano scopo di lucro. Contrariamente a quello che avveniva in passato, dunque, sono esclusi dai contributi “gli organi di informazione dei partiti” e “tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati” (art. 4 c), cioè quei grandi editori cui la nuova proposta di normativa europea piace così tanto.

Ma se la carta stampata è destinata al macero, come fare per guadagnare con le nuove testate online? Innanzitutto con la pubblicità. Le notizie, gli articoli, i commenti pubblicati online sono ‘contenuti’ che attirano visitatori sui siti dei giornali, e i visitatori sono la carne fresca che nutre il mostro del marketing digitale. Di conseguenza, gli editori vendono gli spazi pubblicitari sui propri siti, e questi spazi sono tanto più preziosi quanti più lettori visitano il sito. Ma questo, soprattutto nel caso dei grandi editori tradizionali, spesso non basta per coprire i costi (e le perdite pregresse). Allora che si fa?

Dipende: qualcuno, come La Repubblica, rende disponibile il testo completo dei contenuti di cui detiene i diritti solo ai lettori che accettano di pagare un abbonamento, salvo poi spacciarlo per sostegno alla libertà di stampa e al giornalismo (un box posizionato in home page e sotto ogni articolo visualizzato, a firma del direttore Mario Calabresi, recita: “Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il nostro sito o si abbonano a Rep. Se vi interessa continuare ad ascoltare un’altra campana, magari imperfetta e certi giorni irritante, continuate a farlo con convinzione”; e conclude con: “Sostieni il giornalismo. Abbonati a Repubblica”).

Qualcun altro, come il Washington Post o il New York Times, adotta una strategia mista, per cui i lettori possono visualizzare gratuitamente ogni mese solo un numero limitato di articoli soggetti a copyright, mentre per avere pieno accesso ai contenuti è necessario abbonarsi. Altri ancora, come il Guardian, adottano un modello di business completamente diverso (e più in linea con lo ‘stile’ del web), che si basa sui contributi volontari dei lettori, e questa soluzione pare funzionare molto bene: in soli tre anni, il quotidiano britannico ha riconsolidato le sue finanze, mantenendosi nel contempo indipendente e aperto a tutti (7).

La strada suggerita dall’Europarlamento è invece una sorta di ritorno alle origini del modello di business, che presuppone “misure volte a migliorare la posizione dei titolari di diritti all’atto della negoziazione e della remunerazione per lo sfruttamento dei contenuti di loro proprietà da parte di servizi online che danno accesso a contenuti caricati dagli utenti”. Vediamo come.

Il web e le notizie

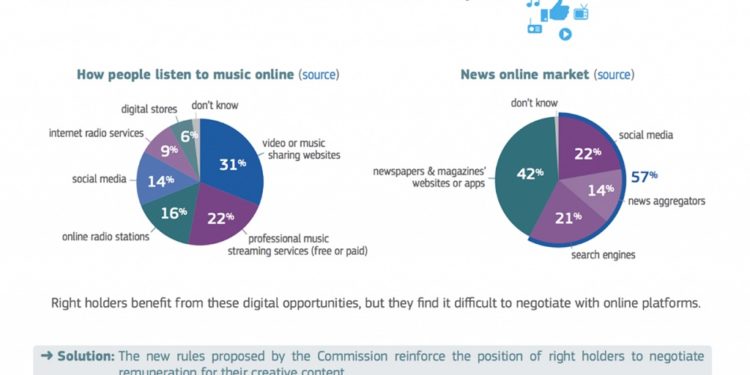

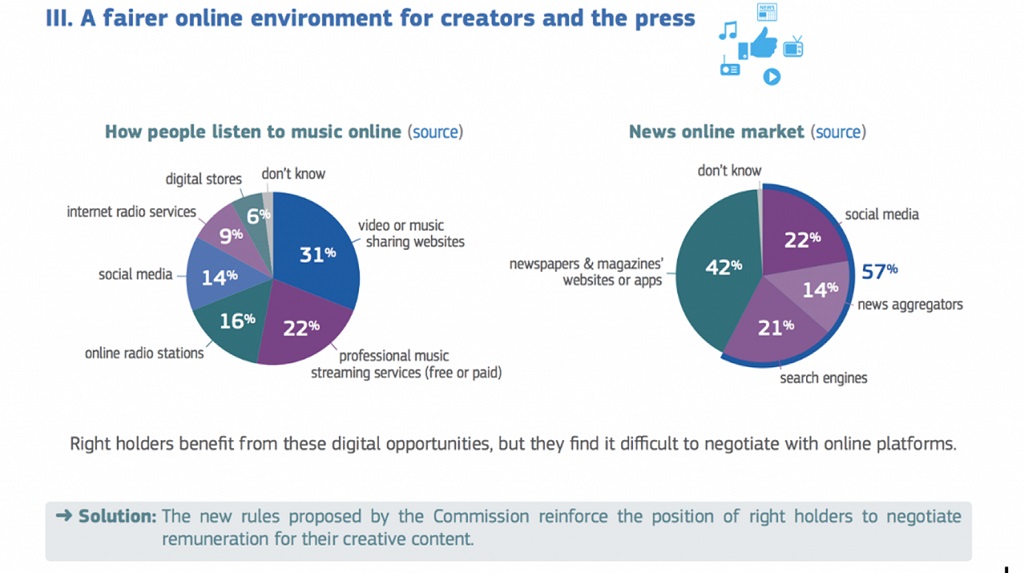

Come si evince dal grafico a pag. 49, il 57% delle fonti di informazioni dei cittadini europei è attualmente costituito da motori di ricerca, aggregatori e social media. Questi soggetti non producono contenuti autonomi, ma linkano o indicizzano le notizie prodotte da qualcun altro, e vendono spazi pubblicitari sulla propria piattaforma/sito.

Nel 2017 Facebook ha registrato un fatturato record di 40 miliardi di dollari con profitti per 16 miliardi. Nello stesso anno, Google ha realizzato 110 miliardi di dollari di ricavi con un profitto di 12,7 miliardi. Il Parlamento europeo ritiene perciò che gli editori potrebbero – previo compenso – condividere il copyright sui propri contenuti con questi giganti del web, che attirano milioni di visitatori e attraverso la vendita dei relativi spazi pubblicitari registrano utili sfruttando gratuitamente – così si sostiene – il materiale per cui altri hanno pagato.

Si noti che, in questo caso, gli editori tradizionali non dovrebbero modificare di una virgola il loro modello di business per adattarsi ai cambiamenti imposti dal web: basterebbe la firma su un contratto di licenza tra l’editore stesso e Google, Facebook ecc. I big del web non sono per nulla d’accordo con questa interpretazione e affermano che pubblicare un link a un contenuto non possa essere considerata una violazione del diritto d’autore, anzi, sono convinti di fare addirittura un favore agli editori, perché convogliano sulle loro testate online migliaia di utenti, incrementando significativamente il traffico dei siti e quindi il valore degli spazi pubblicitari.

Il testo della direttiva: l’art. 11

La “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale” è composta da 24 articoli, il cui contenuto abbraccia i molteplici settori che coinvolgono i diritti degli autori di opere intellettuali: dalla musica all’arte e alla letteratura, fino a comprendere i prodotti informatici e, in generale, le opere digitali. Ma le maggiori criticità e le polemiche si sono manifestate riguardo al titolo IV (“Misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore”) e, in particolare, agli articoli 11 e 13: il primo riguarda la cosiddetta link tax, cioè il compenso spettante agli editori di giornali per lo sfruttamento multimediale di un contenuto digitale protetto da copyright; il secondo la predisposizione di filtri automatici che impediscano la pubblicazione online di opere protette da copyright senza il consenso del titolare dei diritti (autore o editore).

L’articolo 11, intitolato “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale” disciplina la pubblicazione di contenuti protetti da parte di soggetti multimediali e riguarda soprattutto l’utilizzo di tali contenuti a opera di aggregatori di notizie, come Google News, e dei grandi motori di ricerca come Google o Bing. Secondo l’Europarlamento (e la lobby dei grandi editori), senza i contenuti la cui creazione è stata finanziata dalle testate giornalistiche, le piattaforme non riuscirebbero a vendere gli spazi agli stessi prezzi, per cui una parte dei ricavi pubblicitari di questi colossi andrebbe rigirata a chi ne detiene il copyright.

Riportiamo le parti rilevanti dell’art. 11 nella sua versione approvata, e tra parentesi le delucidazioni (8):

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali […] il diritto esclusivo di riproduzione e il diritto di mettere a disposizione del pubblico materiali protetti, di modo che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione (i “prestatori di servizi della società dell’informazione” sarebbero le grandi piattaforme; la remunerazione “equa e proporzionata” sarebbe la quota di ricavi pubblicitari che la piattaforma dovrebbe rigirare all’editore titolare del copyright e che dovrebbe essere proporzionale al numero di utenti che hanno visualizzato il contenuto in oggetto, n.d.a.).

1 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l’uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti (un uso non commerciale è un uso da cui non derivano ricavi: qualunque soggetto multimediale ospiti contenuti il cui copyright è detenuto da altri per finalità non commerciali è escluso dalle disposizioni dell’art. 11, n.d.a.).

2 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non si estendono ai semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole (vedremo che il problema infatti è il cosiddetto snippet, cioè un breve riassunto del contenuto dell’articolo, e la norma non riguarda la citazione o il commento a un articolo inserito in un altro articolo, che continua a essere un uso dei contenuti non soggetto ad alcun copyright, n.d.a.).

4 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli autori ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l’utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione (in teoria quindi il compenso del giornalista dovrebbe aumentare, ma di quanto e su quali basi non è argomento disciplinato dalla proposta, n.d.a.).

Il testo della direttiva: l’art. 13 e 13 bis

L’articolo 13 (più pesantemente emendato) si intitola invece “Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti”, e disciplina l’utilizzo dei contenuti soggetti a copyright da parte di piattaforme come Facebook e Youtube, su cui gli utenti possono caricare (upload) materiale multimediale di ogni tipo. Rispetto alla prima versione è stato inoltre aggiunto un articolo, il 13 bis, che fa riferimento alla risoluzione delle controversie (è stato aggiunto anche un art. 13 ter che si riferisce alle soluzione delle controversie sui copyright delle opere visive).

Riportiamo anche in questo caso le parti rilevanti dell’articolo e tra parentesi le delucidazioni:

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico […] gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico (9) […] i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online svolgono un atto di comunicazione al pubblico. Essi concludono pertanto accordi equi e adeguati di licenza con i titolari dei diritti (Facebook, Youtube ecc. dovrebbero dunque sottoscrivere un contratto con gli autori/editori: tale contratto deve disciplinare quali contenuti sono soggetti a copyright e quanta parte dei ricavi pubblicitari della piattaforma dovrebbe essere considerata di competenza degli autori/editori delle opere caricate, nonché a chi andrebbe attribuita la responsabilità in caso di violazione, n.d.a.).

2. Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online con i titolari dei diritti degli atti di comunicazione di cui al paragrafo 1 disciplinano la responsabilità per le opere caricate dagli utenti di tali servizi di condivisione di contenuti online conformemente alle condizioni enunciate nell’accordo di licenza, purché detti utenti non perseguano scopi commerciali (il responsabile delle opere caricate è colui a cui si fa causa in caso di violazione del copyright: vista la diversa disponibilità economica, è evidente che gli editori preferirebbero, ed è l’obiettivo di questa normativa, ottenere risarcimenti da Youtube, Facebook ecc. piuttosto che dal singolo utente, n.d.a.).

2 bis. Gli Stati membri dispongono che se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti cooperano in buona fede per garantire che non siano disponibili nei loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati.

2 ter. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al paragrafo 2 bis conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi sono trattati senza indugi e soggetti a verifica umana. I titolari dei diritti giustificano ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. […] Gli Stati membri provvedono altresì a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un’altra autorità giudiziaria competente, per far valere l’applicazione di un’eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d’autore.

13 bis. Gli Stati membri dispongono che le controversie tra gli aventi causa e i servizi della società dell’informazione relativamente all’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, possano essere soggette a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie. Gli Stati membri istituiscono o designano un organismo imparziale che disponga delle competenze necessarie, affinché assista le parti nella risoluzione delle controversie nel quadro di tale sistema.

Tutta colpa di Google?

Negli ultimi dieci anni, i siti di informazione di qualsiasi entità hanno avuto la possibilità di iscriversi ad aggregatori di notizie come Google News, Yahoo! News o Flipboard. Come è noto, gli aggregatori citano le notizie dei vari giornali e in cambio veicolano milioni di click ai giornali iscritti. Ma “quando tali aggregatori hanno iniziato a includere sempre più informazioni fino a integrare il titolo della news, una foto e lo snippet, cioè un breve riassunto del contenuto, l’incantesimo si è rotto.

I lettori riuscivano a comprendere la notizia senza approfondirne l’intera versione nel giornale di provenienza, procurando così un guadagno solo per l’aggregatore” (10). Dall’analisi dei comportamenti degli utenti nei confronti dell’informazione online è emerso infatti che chi accede agli aggregatori si accontenta ormai delle sole anteprime dei contenuti: questo meccanismo ha convinto gli inserzionisti ad acquistare gli spazi pubblicitari del solo aggregatore, a discapito dei siti dei giornali, che hanno visto ridursi la loro principale fonte di sostentamento.

Ora, la dinamica è senza dubbio preoccupante, a nostro avviso non tanto per le conseguenze che provoca sul bilancio degli editori, ma perché testimonia il degrado in cui versa il pensiero critico. Ma bisogna innanzitutto chiedersi se la responsabilità del comportamento degli utenti possa essere davvero caricata sulle spalle degli aggregatori (e se siano pertanto loro a doversi sobbarcare un onere), o non dipenda invece della perdita di qualità degli articoli di approfondimento delle ‘grandi’ testate o dal poco interesse dei cittadini nei confronti di un certo tipo di cultura.

In secondo luogo occorre verificare che la soluzione non sia peggiore del male, e secondo Matteo Rainisio, vicepresidente di ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online), questo è precisamente il caso: “Ad avvantaggiarsi [della link tax] sarebbero unicamente i grandi gruppi editoriali che potrebbero da un lato proteggere il proprio contenuto e dall’altro far valere la loro forza per ottenere il pagamento del dovuto […] uccidendo di fatto non solo piccole testate storiche che sono già alle prese con la trasformazione verso il digitale, ma anche e soprattutto tutte le aziende […] native digitali che in questi anni hanno contribuito a creare nuovi posti di lavoro e a sopperire a una sempre maggiore distanza tra i grandi media e i territori più periferici e distanti dai grandi agglomerati urbani” (11).

Se infatti le piccole testate indipendenti – che vivono soprattutto della pubblicità sui propri siti – dovessero pagare per pubblicare lo snippet di articoli il cui copyright è detenuto da altri, non riuscirebbero a sostenersi e dovrebbero chiudere. Inoltre, secondo molte voci critiche che solidarizzano con l’opinione di Rainisio, la prova provata della pericolosità della proposta di normativa sarebbero i risultati ottenuti con l’introduzione dell’ancillary copyright in Germania e Spagna. L’ancillary copyright, come l’art. 11, impone il pagamento di un compenso per ogni riproduzione parziale di una fonte. Di fronte alla necessità di pagare per pubblicare gli snappet o rischiare risarcimenti milionari per violazione del copyright, alcuni aggregatori (come Google News in Spagna) hanno deciso semplicemente di chiudere il servizio.

Tutti gli editori online si sono così trovati privi del traffico generato dai giganti del web e, se le grandi testate sono riuscite a sopravvivere grazie alla pubblicità generata dai click degli utenti fidelizzati, centinaia di piccole realtà editoriali, che potevano contare solo sui lettori indirizzati al loro sito da servizi come Google o Facebook, sono fallite.

Ma ci sono ulteriori perplessità. Secondo Guido Scorza, avvocato e docente di diritto delle nuove tecnologie (12), una riguarda i tempi di attuazione: “La proposta di direttiva, concepita nel suo impianto originario nel 2016 e destinata a essere approvata nel 2018, nella migliore delle ipotesi, diventerà legge nei 27 Paesi membri dell’Unione nel 2021. Cinque anni nel mondo del digitale, complice il vorticoso avvicendarsi delle soluzioni tecnologiche e dei modelli di business, rappresentano un’era geologica. È pressoché impossibile che una regola – specie se di dettaglio come molte di quelle dettate nella proposta di direttiva in questione – concepita nel 2016 sia in grado di governare efficacemente i fenomeni che contraddistingueranno il mercato dei contenuti audiovisivi nel 2021”.

C’è poi da considerare che la proposta di direttiva è una classica “norma-contro”: “L’obiettivo dichiarato della Direttiva, infatti, è […] ‘zavorrare’ sotto il profilo competitivo i cosiddetti over the top (13) così da rallentarne la corsa e la monopolizzazione dei mercati. Ma il punto è che l’esperienza – anche quella europea – insegna che non si scrivono mai leggi-contro, ovvero pensando a un soggetto specifico. Le leggi sono, per definizione, generali e astratte e tradire questa regola significa innescare pericolose reazioni a catena suscettibili di produrre effetti collaterali di gran lunga peggiori rispetto alla situazione che si sarebbe ambito a governare. Nel caso della proposta di direttiva questo scenario è palese, evidente e innegabile […] Stiamo affidando a Google il compito di decidere in relazione a quale contenuto rischiare una causa per violazione della proprietà intellettuale e in relazione a quale contenuto procedere immediatamente alla rimozione senza rischiare. Il risultato, purtroppo, è scontato: in relazione ai contenuti degli utenti con le spalle larghe Google potrà anche sfidare le ire e gli avvocati dei titolari dei diritti mentre in relazione ai contenuti degli utenti meno strutturati non sarà disponibile a correre nessun rischio”.

Secondo Stefano Quintarelli, presidente del Comitato d’Indirizzo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, la riforma Ue del copyright rischia inoltre di equiparare fake news e buon giornalismo in termini di ripartizione dei proventi della link tax (14). Come abbiamo visto, infatti, il pagamento del copyright proposto dalla direttiva non si basa né su un sistema a quota forfettaria né sul numero di articoli/ contenuti condivisi dall’aggregatore /sito e poi clickati dagli utenti, ma su una parte del flusso di denaro generato dalla pubblicità degli OTT: maggiore sarà la circolazione del singolo contenuto, maggiore saranno i ricavi da attribuire all’editore.

In termini di redditività, dunque, gattini, fake news, clickbaiting (un termine che indica un contenuto web la cui principale funzione è di attirare il maggior numero possibile d’internauti, per generare rendite pubblicitarie online) e articoli di buon giornalismo saranno considerati tutti alla stessa stregua e, se già oggi ci lamentiamo di venire inondati di contenuti-spazzatura, figuriamoci cosa accadrebbe se la proposta venisse trasformata in legge.

L’art. 13 e la petizione dei padri fondatori

Di tutt’altro genere e gravità sono i problemi che nascerebbero dall’attuazione dell’art. 13, che prevede, senza dichiararlo esplicitamente, l’utilizzo di algoritmi matematici per bloccare i contenuti caricati dagli utenti il cui fingerprint (una stringa di bite che identifica un certo file) corrisponda a quello di contenuti protetti da copyright (15).

In caso di falso positivo, cioè quando l’algoritmo confonde un contenuto originale con uno soggetto a copyright, spetta al cittadino l’onere di dimostrare che l’algoritmo ha sbagliato: “Questi sistemi di classificazione si basano su meccanismi probabilistici ed è matematicamente dimostrato che commettono errori, sia falsi positivi che falsi negativi. Su Youtube, in un’ora, vengono caricati video per una durata di oltre 65 anni (dato di qualche anno fa). Il numero di contenuti ingiustamente bloccati per decisione di un sistema di intelligenza artificiale sarà enorme”.

In aggiunta la proposta relativa al ripristino online dei contenuti rimossi a torto appare vaga, e stabilisce la creazione di un ‘garante’ ad hoc che non solo sia in grado di dirimere tutte le controversie in tempi brevissimi, ma che abbia addirittura l’autorità per imporre alla piattaforma la ripubblicazione del contenuto. Ciò è del tutto irrealistico, e perfino ipocrita, secondo Quintarelli, perché “il Parlamento europeo sa bene che, sfortunatamente, nessuno di noi ha diritto – nel senso pieno del termine – a che YouTube o un’altra delle grandi piattaforme ospitino i nostri contenuti”, quindi nessuno di noi ha qualcosa da far valere davanti a un giudice qualora il nostro contributo finisse nelle maglie dell’algoritmo.

In più, l’utilizzo di tecnologie per il controllo dei contenuti trasformerebbe Internet “da una piattaforma aperta per la condivisione e l’innovazione in uno strumento di sorveglianza automatica e di censura”, dicono le voci di riferimento del web, come Tim Berners-Lee, creatore del world wide web; Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia; Brian Behlendorf, primo sviluppatore dell’Apache HTTP server (la piattaforma server più diffusa al mondo); Joichi Ito, direttore del Media Lab del MIT, e altri 64 fra i più grandi esperti della realtà digitale.

Già in giugno i ‘padri fondatori’ della rete hanno pubblicato una lettera aperta al presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani per denunciare “questa imminente minaccia al futuro del global network” (16). Il danno che potrebbe essere arrecato a Internet come lo conosciamo è difficile da prevedere, ma a loro avviso sarebbe sostanziale: “In particolare, lungi dal danneggiare le grandi piattaforme Internet americane (che possono benissimo farsi carico dei costi di compliance), il peso dell’art. 13 ricadrà molto più pesantemente sui loro competitor, comprese le start up europee e le piccole e medie imprese.

“Il costo degli investimenti necessari nelle tecnologie per il filtro automatico dei contenuti sarà oneroso, e inoltre queste tecnologie non hanno raggiunto un livello di sviluppo tale da farle considerare affidabili […] L’impatto dell’art. 13 sarà pesante anche sui normali utilizzatori delle piattaforme Internet, non solo su coloro che caricano musica o video (spesso rispettando le normative sui copyright e le relative eccezioni, cosa che l’art. 13 sembra ignorare), ma anche su quanti contribuiscono con foto, testi o codici di computer a piattaforme collaborative come Wikipedia and GitHub”.

Gli studiosi dubitano anche della legalità dell’art. 13. Per esempio, il Max Planck Institute for Innovation and Competition ha dichiarato che “obbligare alcune piattaforme a utilizzare tecnologie che identificano e filtrano i dati dei loro utilizzatori prima dell’upload su servizi accessibili al pubblico viola sia l’art. 15 della direttiva INFOSOC, sia la Carta Europea dei Diritti Fondamentali”.

Conclusioni

L’approvazione della “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale” è stata interpretata generalmente come una vittoria dei grandi editori nei confronti delle piattaforme Internet, ma rappresenta di fatto un passo indietro nel percorso verso una rete più libera nella veicolazione dei contenuti e nell’apertura verso nuovi modelli di business. A prevalere in sede istituzionale sono stati, ancora una volta, i vecchi interessi e le scorciatoie normative piuttosto che l’innovazione imprenditoriale e tecnologica. E a perdere sono soprattutto i cittadini, tanto in libertà di diffusione dell’informazione quanto nella possibilità di accesso alla stessa.

1) Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593

2) Copyright: il Parlamento europeo approva la riforma, Ansa, 12 settembre 2018

3) Copyright, il Parlamento europeo approva la riforma. Tajani: «Fine del far west digitale», Ansa, 13 settembre 2018

4) Ibidem

6) Marco Pratellesi, Riforma del copyright: perché non è una link tax, ma riguarda il nostro futuro, Agi, 28 agosto 2018

7) Jennifer Ranking, EU votes for copyright law that would make internet a ‘tool for control’, The Guardian, 20 giugno 2018

8) Negli articoli di commento sul web si fa riferimento in genere alla versione degli articoli in oggetto così come erano formulati in origine. Noi riportiamo invece la versione approvata, che tiene conto degli emendamenti apportati. Per un confronto fra le due versioni si veda https://www.certifico.com/component/attachments/download/10298

9) I soggetti elencati sono: artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi, produttori delle prime fissazioni di una pellicola, organismi di diffusione radiotelevisiva, in https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=DE

10) Antonino Polimeni, Copyright, Polimeni: “Perché la direttiva Ue tutela chi vuole investire”, Agenda Digitale, 12 settembre 2018

11) Matteo Rainisio, Editoria iperlocale in pericolo, Varesenews, 6 febbraio 2017

12) Guido Scorza, Direttiva Ue sul copyright, Scorza: “Minaccia alla libertà di espressione, ecco perché”, Agenda Digitale, 21 giugno 2018

13) L’AGCOM definisce over the top (OTT) le imprese che forniscono, attraverso la rete Internet, servizi, contenuti (soprattutto video) e applicazioni di tipo ‘rich media’, per esempio le pubblicità che appaiono ‘sopra’ la pagina di un sito web mentre lo si visita e che dopo una durata prefissata scompaiono

14) Stefano Quintarelli, Riforma copyright, Quintarelli: “Due problemi sottovalutati da tutti”, Agenda Digitale, 18 settembre 2018

15) Nella versione della Direttiva bocciata a luglio si parlava di “tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti”, ma la dicitura è scomparsa dal testo approvato in virtù di un emendamento; tuttavia l’identificazione e il blocco dei contenuti che violano il copyright, vista la mole immensa di dati di cui si tratta, non può avvenire in alcun altro modo

16) Cfr. https://www.eff.org/files/2018/06/13/article13letter.pdf