| di Felice Accame |

In una lettera a Marin Mersenne del 16 ottobre 1639, Descartes parlando del De veritate di Herbert di Cherbury riassume un problema piuttosto diffuso – è un eufemismo – e offre spericolatamente la propria soluzione. Herbert di Cherbury “esamina cos’è la verità”, ma lui – lui Descartes – sembra quasi ritenerla un’indagine inutile, superflua. Non ne ha mai dubitato, parendogli “una nozione così trascendentalmente chiara che è impossibile ignorarla”. Infatti, se “vi sono dei sistemi per valutare una bilancia prima di servirsene”, “non se ne troverebbero di certo per imparare che cos’è la verità”. Per fortuna, la si conoscerebbe “per natura”. “Quale ragione avremmo”, dice Descartes a sostegno della propria tesi, “di assentire a chi ci insegnasse, se non sapessimo che è vero, cioè, se non conoscessimo la verità?”. “In questo modo”, aggiunge, “si può certamente spiegare cosa significhi il nome ‘verità’ a chi non capisce la lingua, e dire loro che questo termine, verità, nel suo significato proprio, denota la conformità del pensiero all’oggetto, ma che, quando lo si attribuisce a cose che sono fuori dal pensiero, significa soltanto che queste cose non possono fungere da oggetti di pensieri veri, sia nostri, sia di Dio; ma non si può dare alcuna definizione di logica che aiuti a conoscere la sua natura. E credo lo stesso di molte altre cose, che sono molto semplici e si conoscono naturalmente, come la figura, la grandezza, il movimento, il luogo, il tempo, ecc., sicché quando si vuole definire queste cose, le si rende oscure e ci si ingarbuglia” (1).

Il caso di Descartes ricorda quello di Newton – non definisco ‘tempo’ e ‘spazio’ perché sono noti a tutti, ma con la differenza che un tentativo – almeno – lo fa: ‘verità’ denoterebbe la “conformità del pensiero all’oggetto”, ma più in là non va – e noi rimaniamo con il cerino acceso in mano, non essendo in possesso di un criterio per stabilire quando un pensiero è conforme o meno a un oggetto. Descartes non è stupido, prende atto della storia della filosofia e cerca di evitare le secche in cui sono finiti i coraggiosi – e incauti – colleghi che l’hanno preceduto. Fatto è, tuttavia, che il problema del vero e del falso – del reale e della parvenza – nasce nella filosofia dalle pretese della teoria della conoscenza: la garanzia che la copia ‘esterna’ sia identica alla copia ‘interna’ (due localizzazioni spaziali e, dunque, due metafore irriducibili [2]) del risultato della percezione, il voler aver due volte – come dice Lichtenberg (3) – quel che già si ha una volta – e che, come tale, dovrebbe bastare.

Se ci si provasse ad abbandonare il terreno delle ontologie e si assumesse un punto di vista strettamente operativo – se, in altre parole, si lasciasse perdere la domanda ‘cosa è il vero?’ e la si sostituisse con la domanda ‘come faccio a costituirlo?’ – si potrebbero evitare fraintendimenti annosi e dannosi.

In un tempo ‘t’, si compia dunque una serie di operazioni con cui si giunga a un primo risultato e, in un tempo ‘t2’, si compia un’altra serie di operazioni con cui si giunga a un secondo risultato; si confrontino i due risultati. Dal confronto può sortire un’uguaglianza o una differenza. Se il

risultato è assegnato al piano delle asserzioni, in caso di uguaglianza si parla di ‘vero’ e in caso di differenza si parla di ‘falso’; se il risultato è assegnato sul piano degli asseriti in caso di uguaglianza si parla di ‘reale’ e in caso di differenza si parla di ‘parvenza’ (per usare un termine che piace a Descartes).

Adottando questa soluzione, possiamo affermare che i problemi umani sono finiti? No, ovviamente, perché in linea teorica la libertà dell’operare è garantita. Di fatto, per fortuna della reciproca convivenza, non troppo. Il repertorio dei percetti condivisi è piuttosto ampio rispetto a quello dei percetti non condivisi – qualche particella sub-atomica magari sta a lungo in un limbo degli statuti epistemici incerti prima di venir accolta o buttata nella pattumiera della storia della scienza; le categorie mentali vengono applicate con discreta univocità; le relazioni consecutive fra i singoli costituiti (percetti e categorie) subiscono variazioni sì, ma senza che la loro mappa complessiva debba esserne modificata eccessivamente. Resta molto da discutere, beninteso, ma diciamo che i vincoli sociali – gli adempimenti conseguenti al processo educativo – selezionano anch’essi, complementarmente all’evoluzione naturale, il viabile dal non viabile (per dirla come la direbbe Ernst Von Glasersfeld [4]), o l’evolutivamente vantaggioso dallo svantaggioso.

Potrei anche metterla così: in linea di principio, qualcuno può sempre ritrovare una differenza laddove io trovo un’uguaglianza, o viceversa – sempre di operazioni mentali si tratta; e qualcun altro può non condividere affatto un costituito mentre lo stesso viene condiviso come tale da mille altre persone. Perlopiù, però, i conti tornano, perché ogni costituito – Fleck direbbe che “fa parte di un collettivo di pensiero” (5) – una volta costituito, è posto in rapporto con altri – entra a far parte di una rete di costituiti – la ‘realtà’, come insieme dei costituiti condivisi – che, in quanto tale – in quanto già costituita, in quanto pregressa – ha acquisito una sua indipendenza dal costituire. Ci si può sempre tornar sopra, ma con il rischio di dover modificare la rete intera (6).

Il vero e il falso si portano dietro un plusvalore che deriva loro dalla teoria della conoscenza come si dibatte nell’intera storia della filosofia (7). Liquidata quest’ultima, il vero e il falso tornano a essere parole spendibili nei confronti di qualsiasi narrazione.

Faccio un esempio che ha goduto di una certa notorietà: è vero o falso che una spedizione spaziale americana è arrivata sulla Luna? Se utilizziamo come criteri di validazione le testimonianze plurime e la loro reciproca coerenza, la documentazione visiva, le argomentazioni scientifiche e gli apparati tecnologici che ne ratificherebbero l’eventualità, ovviamente è vero. Se, sulla base della possibilità di falsificazione di tutto ciò, riteniamo che, in virtù di altri criteri – come quelli relativi agli interessi in gioco affinché il mondo intero o una sua buona porzione ritenga vero il fatto – è stato proprio questo il caso in cui tale falsificazione è stata eseguita, ovviamente, è falso. Tuttavia, vorrei far notare che, nel secondo caso, è tanto quello cui si finisce con il rinunciare. In questa circostanza, l’incredulità è particolarmente costosa – perché, va ricordato, l’invalidazione di un criterio resta efficace anche per altri casi (e, infatti, il mondo abbonda di persone che credono che Hitler ed Elvis Presley stiano ancora festeggiando a caviale e champagne o che Paul McCartney sia morto nel 1966).

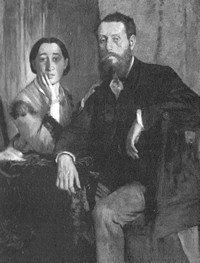

Un altro esempio può essere quello della narrazione di un dipinto – così com’è quella di Rudolf Arnheim quando ‘interpreta’ il ritratto di Edmondo e Thérèse Morbilli eseguito da Edgar Degas (vedi immagine a lato). Dopo aver accennato ai ‘compiti’ impliciti di chi, in coppia, posa per un ritratto, Arnheim si sofferma sulle sensibilità rispettive, sulla dominanza spaziale del marito – del corpo del marito – rispetto alla moglie e sulla postura di lei (“Thérèse tiene la mano destra sulla faccia, e con il gesto lieve, quasi nascosto della mano sinistra tocca la spalla del marito, accennando a un timido contatto, una richiesta di protezione e di sostegno, quasi volesse propiziarsi l’irascibile padrone”). Si guarda bene dal riflettere pubblicamente sulle proprie categorizzazioni e sul modo con cui, per coerenza, inducono al giudizio complessivo: il gesto è “lieve”, “quasi nascosto”, il contatto è “timido”, va da sé che il “marito” diventi un “padrone” – e, per di più, “irascibile”. Ma, in compenso, a coronamento del proprio categorizzare, ne conclude che sarebbe giunto alla rivelazione della ‘verità’ del quadro (8). C’è da chiedersi se, in questa circostanza, ci si trova alle prese con un uso plusvalorizzato del ‘vero’ o con un uso riducibile a criteri se non esplicitati almeno esplicitabili.

Sarei propenso – mi rispondo – più alla seconda ipotesi che alla prima, a condizione, beninteso, che di ogni singola categorizzazione Arnheim sia pienamente consapevole – che non la consideri un dato di fatto – e che non la ritenga l’unica possibile.

In letteratura vige un patto implicito in virtù del quale a categorizzazioni come ‘romanzo’, ‘racconto’, ‘novella’ e similia corrisponde l’assunzione di un atteggiamento di ordine estetico in cui ‘informazione’ – e ‘informazione prioritaria’ – diventa tutt’altro rispetto a ciò che diventa ‘informazione’ assumendo un atteggiamento di mera cronaca. Questo patto, ovviamente, può non essere mantenuto – qualcuno può mescolare realtà e fantasia, vero e falso, o provare per spacciare per vero un falso, o viceversa. Lo fa a suo rischio, innanzitutto, perché non può pretendere univocità di atteggiamenti da parte del lettore in correlazione con gli atteggiamenti propri. E lo fa a rischio – anche – della propria comunità di riferimento, che, da un errore di questo tipo, può trarre i più diversi svantaggi. L’ibrido e l’artefatto simbiontico implicano cautele: premiati dal mercato – meri costrutti di consumo – possono anche rivelarsi politicamente subordinanti (mi viene in mente la Resistenza romanzata con pretese ‘revisionistiche’ e i suoi analoghi, estesi fino alle tematiche di mafia e di crimini domestici) e mera fonte di consolata alienazione.

Pertanto, a mio avviso, non aveva perfettamente ragione Heinz Von Foerster allorché sosteneva che “la verità è l’invenzione di un bugiardo” (9). La sua tesi vale solo nel caso della ‘verità’ filosofodipendente – quella che dovrebbe, ma non può, scaturire dall’impossibile confronto con la pretesa ‘realtà’. In tutti gli altri casi – quelli in cui possono essere esplicitati i criteri di controllo – cercare, e trovare, la verità – o la falsità – di una narrazione è una fatica non solo legittima ma doverosa. La dobbiamo agli altri – se con gli altri vogliamo costruire relazioni paritetiche. Se degli altri volessimo solo servirci, allora la verità filosofodipendente è l’ideale – quasi indispensabile direi, forse senza il quasi.

(1) Cfr. R. Descartes, Tutte le lettere 1619-1650, Bompiani, Milano 2005, pag. 1061

(2) Sul concetto di ‘metafora irriducibile’, cfr. F. Accame, Le metafore della complementarità, Odradek, Roma 2006, pp. 5-16

(3) Una volta “deve bastargli anche perché non esiste alcun ponte tra le nostre rappresentazioni e le cause di esse”. Cfr. G. C. Lichtenberg, Osservazioni e pensieri, a cura di N. Saìto, Einaudi, Torino 1966, pp. 137-138

(4) Cfr. E. Von Glasersfeld, Il costruttivismo radicale, Società Stampa Sportiva, Roma 1998, pp. 53-70]

(5) Cfr. L. Fleck, La scienza come collettivo di pensiero, a cura di C. Catenacci, Melquiades, Milano 2009 e L. Fleck, Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Il Mulino, Bologna 1983

(6) Cfr. F. Accame, Scienza, storia, racconto e notizia, Società Stampa Sportiva, Roma 1996, pp. 45-70

(7) Cfr. S. Ceccato, La mente vista da un cibernetico, Eri, Torino 1972, pp. 89-90 e G. Vaccarino, Scienza e semantica costruttivista, Clup, Milano 1988, pp. 77-82

(8) Cfr. R. Arnheim, L’immagine e le parole, a cura di L. Pizzo Russo e C. Calì, Mimesis, Milano 2007, pp. 40-41

(9) Cfr. H. Von Foerster, La verità è l’invenzione di un bugiardo, Meltemi, Roma 2001