Dove si nasconde il nocciolo del problema

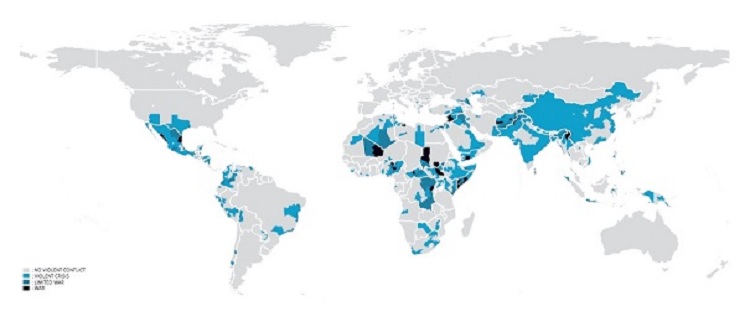

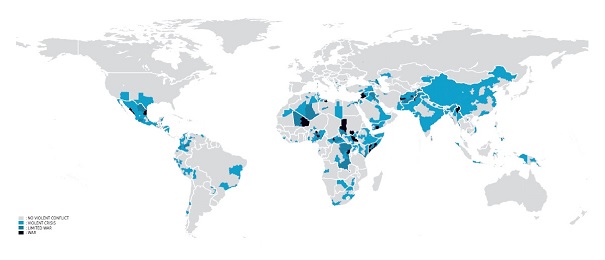

Il Conflict Barometer, la pubblicazione annuale dell’Heidelberg Institute for International Conflict Research, per il 2012 registra 396 conflitti in corso nell’intero pianeta, nove in più rispetto al 2011 – occorre sottolineare che secondo la metodologia utilizzata per la classificazione, all’interno di un Paese o fra Paesi diversi possono esistere più conflitti contemporaneamente, a seconda degli attori (Stati, gruppi, fazioni) coinvolti. 188 sono classificati “conflitti non violenti” (105 controversie e 83 crisi), 43 “guerre altamente violente” e 165 “crisi violente”, per un totale quindi di 208 conflitti armati, il numero più alto mai registrato dall’istituto a partire dal 1945. I principali teatri sono l’Africa sub-sahariana (19 guerre e 37 conflitti violenti), la zona dell’Asia e dell’Oceania (10 guerre e 55 conflitti), il Medioriente e l’area del Maghreb (9 guerre e 36 conflitti). Angola, Chad, Congo, Etiopia, Niger, Sudan, Afghanistan, Iraq, Libia, Siria le guerre maggiormente note all’opinione pubblica, ma nulla rende più l’idea della localizzazione dei conflitti dello sguardo d’insieme che può offrire una mappa (vedi figura 1).

Il Rapporto Sipri 2013 (Stockholm International Peace Research Institute), relativo all’anno 2012 e pubblicato ad aprile scorso, denuncia una spesa militare globale di 1.753 miliardi di dollari, pari al 2,5% del pil mondiale. Nel conteggio sono inclusi acquisti di armamenti spese per il personale civile, militare e paramilitare, spese di ricerca, spese per le missioni, comprese quelle definite di peacekeeping, e le spese a vario titolo contenute nei bilanci dei ministeri della Difesa dei diversi Stati.

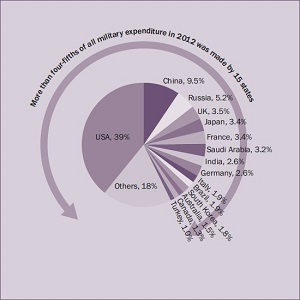

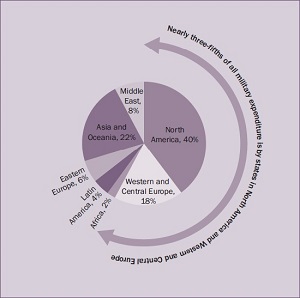

Enormità della cifra a parte, gli aspetti rilevanti sono due: appena 15 Paesi hanno speso, complessivamente, l’82% della spesa mondiale (vedi figura 2); il 58%, sempre della spesa mondiale, è stata effettuata dagli Stati del nord America (40%) e dell’Europa occidentale (18%), ossia da Paesi appartenenti a quell’area in cui non si registrano conflitti armati in corso (vedi figura 3). Dal 2001, sottolinea il Rapporto, anno di avvio della “guerra globale al terrorismo”, a oggi, gli Usa hanno incrementato la propria spesa militare del 69%, arrivando a spendere, nel 2012, 682 miliardi di dollari; tuttavia la crisi economica inizia ora a pesare anche sul bilancio della Difesa americano, che registra un decremento del 8% rispetto al picco del 2010.

Nell’area dell’Europa occidentale la punta massima di spesa si è avuta nel 2009 (+9% rispetto al 2001), per poi registrare un forte calo, anch’esso dovuto alla spending review dei vari conti pubblici, che ha portato a una riduzione complessiva del 1,5% nel periodo 2001-2012. Nel 2012 l’Onu ha gestito 29 missioni internazionali, 14 delle quali nell’Africa sub-sahariana e 8 fra Medioriente e Maghreb; l’Unione europea ne ha comandate 14, tra Europa, Medioriente, Asia e Africa sub-sahriana; la Nato è in Afghanistan ormai da dodici anni, poi è in Kosovo, in Somalia, nel mar Mediterraneo, nel mare del Corno d’Africa e nel Golfo di Aden, e dal dicembre scorso sul confine Turchia-Siria; nel 2011 ha condotto il conflitto in Libia e lasciato l’Iraq, dopo la guerra avviata nel 2003.

La recessione economica e i tagli al welfare hanno attirato l’attenzione, anche in Italia, sulle spese militari; la vicenda dei caccia F35 – 13 miliardi di euro la spesa stimata solo per l’acquisto, esclusa la successiva manutenzione – e i casi di presunta corruzione internazionale hanno alzato il ‘livello’ della notizia, e ora l’opinione pubblica chiede a gran voce la riduzione delle spese per la Difesa, che secondo i dati dello stesso ministero (1) sono ammontate a 20 miliardi di euro nel 2012 e cresceranno ulteriormente nei prossimi anni (20,9 miliardi nel 2013, 20,5 previsti nel 2014, 21 nel 2015).

Prima dell’attuale crisi sono state la guerra in Afghanistan nel 2001 e quella in Iraq nel 2003 a far entrare nel dibattito pubblico la questione spinosa della guerra – precedentemente, il bombardamento della ex Jugoslavia nel 1999, autorizzato dal governo presieduto da D’Alema, non aveva più di tanto scaldato gli animi. Gli italiani si sono scoperti pacifisti, i balconi si sono riempiti di svolazzanti bandiere della pace e l’articolo 11 della Costituzione che “ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali” si è impresso nelle menti dei cittadini. Inutilmente, poiché l’Italia ha sempre partecipato alle missioni Nato e Onu avviate dal 2001 in poi.

Tuttavia, sia il dibattito sul pacifismo, prima, che la mera questione economica dovuta alla crisi, poi, risentono di un’ipocrisia di fondo, che chiama in causa il pensiero politico di sinistra il quale, avvolgendosi nella bandiera arcobaleno, da Bertinotti in poi, ha eluso una questione fondamentale che risponde alla domanda: perché i Paesi a capitalismo avanzato vanno in guerra nei teatri dell’Africa sub-sahariana, dell’Asia, del Medioriente e del Maghreb? Per assicurarsi il controllo diretto di materie prime fondamentali, gas e petrolio soprattutto ma non solo, è la risposta di una fetta sempre più grande di cittadini che negli ultimi anni si è vaccinata, fortunatamente, contro la propaganda dell’”esportazione della democrazia” e della “guerra globale al terrorismo”. Già, ma questo che cosa significa?

Nel 1902 l’economista John Atkinson Hobson, di idee liberali e progressiste, non certo un marxista, pubblicò il saggio Imperialismo – Uno studio. I tre decenni precedenti erano stati caratterizzati da quel fenomeno politico ed economico definito imperialismo, che aveva portato alla spartizione del mondo a opera delle nazioni europee e degli Stati Uniti, con la creazione di imperi coloniali.

Quando quella fase storica terminò, con lo scoppio della prima guerra mondiale, non esistevano più sul pianeta ‘terre di nessuno’, ossia territori che non appartenessero a una nazione. Analizzando la nascita e lo sviluppo del fenomeno, e inserendolo nel contesto economico, Hobson sostenne che l’imperialismo è nella natura stessa del capitalismo: “L’imperialismo americano è stato il prodotto naturale della pressione economica di un improvviso avanzamento del capitalismo che non poteva trovare un’utilizzazione all’interno e che aveva bisogno di mercati stranieri per merci e investimenti” scrisse l’economista; “Le stesse necessità esistevano nei Paesi europei, e, come si ammette, spingevano i governi sulla stessa via. Sovrapproduzione nel senso di un impianto manifatturiero troppo esteso, e capitale eccedente che non riusciva a trovare solidi investimenti all’interno del Paese, hanno costretto la Gran Bretagna, la Germania, l’Olanda, la Francia a collocare quote sempre crescenti delle proprie risorse economiche fuori dell’area del loro presente dominio politico, e quindi a stimolare una politica di espansione così da integrare le nuove aree”.

Nel 1916 Lenin riprende l’argomento, ampliandolo e inserendolo nella chiave di lettura marxiana, e scrive il famoso saggio L’imperialismo – Fase suprema del capitalismo. Tracciando un percorso storico ed economico – ricco di dati e cifre – Lenin mostra i passaggi attraverso i quali il sistema capitalistico ha generato, per sua ontologica natura, l’imperialismo. Dall’iniziale fase di libera concorrenza si è passati a quella dei monopoli – intesi come trust, cartelli, di poche grandi industrie – nati grazie all’accumulazione del capitale generata dai profitti, che ha consentito la ‘combinazione’ delle imprese – acquisizione di tutte le fasi della produzione, dalle materie prime ai prodotti finiti – e la loro concentrazione – fusione di società fra loro. In questa fase è nato, accanto al capitale industriale, il capitale finanziario: le banche modificano la propria funzione e dall’essere mere intermediarie nei pagamenti diventano luoghi di raccolta delle rendite in denaro che mettono a disposizione dei capitalisti, attraverso i prestiti. Il capitale liquido inattivo si trasforma in capitale attivo e produce lauti profitti finanziari.

Le banche crescono e anche in questo settore si innesca la logica della concentrazione, attraverso la fusione di diversi istituti e il meccanismo delle partecipazioni azionarie. Nasce il monopolio finanziario: poche banche, riunite in trust, controllano il mercato del credito a un’industria anch’essa basata su monopoli. Ne consegue una relazione di forte dipendenza reciproca, che innesca l’entrata delle banche nel capitale industriale, attraverso l’acquisto di azioni, e la presenza di banchieri nei consigli di amministrazione, e di industriali nei cda delle banche. “Le sei maggiori banche di Berlino erano rappresentate per mezzo dei loro direttori in 344 società industriali, e per mezzo dei membri dei loro consigli di amministrazione in altre 407, vale a dire in tutto in 751 società. […] A loro volta nei consigli di amministrazione di quelle sei banche sedevano (nel 1910) cinquantuno grandi industriali”.

Dopo l’oligarchia manifatturiera nasce anche l’oligarchia finanziaria. “Il capitale finanziario, concentrato in poche mani e godendo un monopolio di fatto, ritrae redditi giganteschi e sempre maggiori da ogni fondazione di società, dall’emissione di azioni, dai prestiti statali ecc. e consolida l’egemonia delle oligarchie finanziarie”.

È il passaggio che Lenin definisce dall’antico capitalismo al nuovo capitalismo, dal dominio del capitale industriale al dominio del capitale finanziario, e che individua avvenuto ai primi del Novecento. Se il vecchio capitalismo esportava merci, il nuovo esporta capitale, trascinando con sé anche l’esportazione delle merci: sempre più frequentemente, infatti, la concessione di crediti finanziari da Paesi a capitalismo avanzato al sud del mondo è condizionata all’impegno che una parte del denaro prestato venga impiegato nell’acquisto di merci prodotte nello Stato che concede il prestito. Lenin cita a esempio un rapporto del console austro-ungarico di San Paolo del Brasile, nel quale si legge: “La costruzione delle ferrovie brasiliane si compie principalmente con capitali francesi, belgi, britannici e tedeschi; questi Paesi, nel finanziare le ferrovie, pongono come condizione la fornitura di materiale ferroviario”. Nascono i monopoli internazionali.

Nell’industria elettrica, per esempio. A partire dal 1900 la tedesca AEG avvia fusioni e acquisizioni di altre società elettriche, fino a ritrovarsi nel 1912 a dominare quasi 200 imprese, con il sistema delle partecipazioni, a contare 34 rappresentanze all’estero – fra cui 12 società per azioni in 10 Stati, tra cui una italiana, la AEG Thomson-Houston Società italiana di Elettricità S.A – e a caratterizzarsi per l’attività ‘combinata’, inglobando società di produzione di prodotti finiti quali cavi e isolatori fino ad arrivare ad automobili e aeroplani; una crescita industriale impossibile se non vi fossero state poche grandi banche a finanziarla.

Non diversamente va per l’americana General Electric – la multinazionale tuttora esistente – che nasce nel 1892 dalla fusione di Edison General Electric Company, Thomson-Houston Company e altre società, divenendo immediatamente dominante sul mercato; anch’essa allargò la propria produzione fino a includere prodotti industriali di vario genere, come sistemi di trasporto, i primi ventilatori elettrici, dispositivi di riscaldamento e cottura.

Nel settore petrolifero, nel 1905 dominano due monopoli, tra i padri delle multinazionali odierne: la Standard Oil di Rockefeller e l’alleanza Nobel-Rothschild, quest’ultima caratterizzata da quella che oggi chiameremmo una joint venture: i fratelli svedesi estraevano il petrolio russo della zona di Baku, nel mar Baltico, la famiglia ebrea di ricchi banchieri finanziava la costruzione della linea ferroviaria verso i porti del mar Nero, per consentire l’esportazione del greggio anche nei rigidi mesi invernali. La AEG e la General Electric, la Standard Oil e i Nobel-Rothschild, si erano letteralmente spartiti i rispettivi mercati mondiali, creando un cartello e difendendo il proprio regime di ristrettissino oligopolio da nuovi possibili concorrenti.

È quindi il capitale finanziario, conclude Lenin, a spingere gli Stati a capitalismo avanzato verso una politica imperialistica: “Il capitale finanziario è una potenza così ragguardevole, anzi si può dire così decisiva, in tutte le relazioni economiche e internazionali, da essere in grado di assoggettarsi anche Paesi in possesso della piena indipendenza politica, come di fatto li assoggetta […]. Ma naturalmente esso trova la maggior ‘comodità’ e i maggiori profitti allorché tale assoggettamento è accompagnato dalla perdita dell’indipendenza politica da parte dei Paesi e dei popoli asserviti”; soprattutto nel settore delle materie prime. “La caratteristica fondamentale del modernissimo capitalismo è costituita dal dominio delle leghe monopolistiche dei grandi imprenditori. Tali monopoli sono specialmente solidi allorché tutte le sorgenti di materie prime passano nelle stesse mani. […] Soltanto il possesso coloniale assicura al monopolio, in modo assoluto, il successo contro ogni eventualità nella lotta con l’avversario [il nuovo concorrente che può sottrarre fette di mercato al monopolio, n.d.a], perfino contro la possibilità che l’avversario si trinceri dietro qualche legge di monopolio statale. Quanto più il capitalismo è sviluppato, quanto più la scarsità di materie prime è sensibile, quanto più è acuta in tutto il mondo la concorrenza e la caccia alle sorgenti di materie prime, tanto più disperata è la lotta per la conquista delle colonie”.

Quanto l’analisi di Lenin, che poggia sul pensiero marxiano, abbia colto nel segno, è evidente. Di questo si sorprende solo chi rifiuta Marx a priori, assimilando il nome del pensatore di Treviri al ‘comunismo’ russo o cinese e non alla sua critica disamina dei meccanismi che reggono il sistema economico capitalistico. Senza, oltretutto, riflettere sul fatto che nel momento in cui si riconosce che gli Stati Uniti e i Paesi europei hanno conquistato l’Iraq e la Libia per appropriarsi dei ricchi giacimenti di petrolio, e l’Afghanistan per controllare il territorio attraverso cui dovevano, per ineludibili ragioni geografiche, passare le pipeline e i gasdotti che dal Kazakistan e dal Turkmenistan, sotto il controllo delle compagnie petrolifere americane, avrebbero dovuto portare l’oro nero sulle sponde pachistane dell’oceano Indiano (2), non si fa altro che confermare la validità, tuttora, dell’analisi marxiana.

La Libia aveva nazionalizzato gas e petrolio nel 1970, subìto un embargo economico Usa dal 1981 al 2006, con l’aggiunta dell’iscrizione nella lista degli ‘stati canaglia’, e un embargo Onu dal 1992 al 1999; nonostante dal 2006 avesse aperto le porte ai capitali stranieri e ricominciato a esportare petrolio, Gheddafi restava un ‘cavallo pazzo’ difficile da gestire.

L’Iraq aveva nazionalizzato il petrolio nel 1972 e a seguito della prima guerra del Golfo era sottoposto, dal 1992, a un rigido embargo economico.

L’Afghanistan, dopo il ritiro delle armate russe nel febbraio 1989, era un totale caos politico, diviso territorialmente tra talebani e mujaheddin dell’Alleanza del Nord.

Era dunque impossibile per il capitale americano ed europeo controllare le sorgenti di materie prime e il loro approvvigionamento – settore che trascina con sé l’intera economia produttiva di uno Stato – senza controllare direttamente il territorio dei tre Paesi. Lo stesso vale per le zone dell’Africa sub-sahariana, del Medioriente e del Maghreb, caratterizzate da nazioni deboli, prede di continue guerre civili per il controllo del potere – anche in questo caso economico, questioni etniche e religiose sono solo il drappo rosso da sventolare davanti al popolo-toro che finisce, inevitabilmente, sempre sconfitto in un bagno di sangue fratricida – nelle quali la stabilità politica è una chimera; e il Capitale ha bisogno di stabilità, soprattutto nel settore delle materie prime, dove prima di produrre profitti occorre fare grandi investimenti per l’estrazione.

Appare evidente che il neo-imperialismo – esploso dopo la fine della guerra fredda, che aveva cristallizzato la geopolitica mondiale, dividendo il pianeta in due blocchi – ha ben poco di diverso rispetto al ‘vecchio’ imperialismo analizzato da Lenin. Compreso l’aspetto che vede il capitale finanziario trascinare il capitale industriale dei Paesi a capitalismo avanzato: la gran parte dei prestiti stanziati dalla Banca mondiale all’Iraq e all’Afghanistan per la ricostruzione dei due Paesi – a titolo di esempio, l’ultimo credito dato all’Iraq, accordato il 18 dicembre scorso, è pari a 900 milioni di dollari – finisce nelle tasche delle grandi multinazionali, i monopoli mondali, e delle imprese occidentali, tramite gare di appalto internazionali.

E non manca nemmeno la dinamica più tradizionale legata all’imperialismo, che aveva evidenziato già Hobson, ossia la necessità, per un capitale industriale in sovrapproduzione, di nuovi mercati per merci e investimenti: valga per tutti l’esempio della Coca Cola, ritornata in Iraq nel 2005 con stabilimenti e distribuzione, dopo 25 anni di una messa al bando firmata da Saddam Hussein, e in Afghanistan nel 2006, dopo che i talebani l’avevano cacciata nel 1996.

Guerra, politica coloniale e imperialismo sono esistiti anche prima del capitalismo, non è questo il punto; il fatto è che sempre sono stati legati al sistema produttivo della relativa epoca storica. Necessità di schiavi, di territori per una popolazione in crescita, di risorse primarie – acqua, terra. Tuttavia oggi l’ipocrisia ha toccato il suo zenit. Perché se è ovvio che il pensiero politico di destra, espressione del Capitale, nasconda le ragioni economiche della guerra dietro gli ‘ideali’ dell’esistenza celeste, come la chiamava Marx – d’altra parte non riconosce nemmeno che la fonte dei profitti del capitale industriale, da cui tutto nasce, è la forza lavoro, e dunque lo sfruttamento dell’uomo – dal pensiero di sinistra è inaccettabile una posizione critica contro le guerre e le spese militari che non denunci anche il capitalismo, ossia il sistema economico, proprio di questa fase storica, che ontologicamente le produce, e che ontologicamente non può essere né ‘riformato’ né reso ‘etico’. Ma si sa, Marx è finito nell’oblio.

(1) Cfr. Nota integrativa del ministero della Difesa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015

(2) Salvo poi fallire nelle due prime imprese, Iraq e Afghanistan: cfr. F. Damen, Iraq e Afghanistan: analisi di un fallimento, Paginauno n. 9/2008, F. Damen, Iraq: l’asta petrolifera e la sconfitta delle Oil company americane, Paginauno n. 20/2011