L’economia dei servizi, la bassa qualità del lavoro fotografata dall’indice JQI e i record dei mercati finanziari: è il capitalismo ‘maturo’, bellezza!

Definiamo ‘qualità del lavoro’: soddisfazione, rispetto delle proprie attitudini, grado di autonomia, ambiente, rapporti interpersonali, prospettive… indubbiamente tutto questo, dimensioni che negli ultimi anni sono entrate a far parte della riflessione sul lavoro. Eppure, e significativamente, a novembre 2019 quattro studiosi della Cornell University rendono pubblico un nuovo indicatore: lo “US Private Sector Job Quality Index” (JQI) (1). Facendo piazza pulita della narrazione più soggettiva, dichiarano che “qualità del lavoro significa il salario settimanale che un lavoro produce, perché il salario è la prima cosa per cui le persone lavorano ed è necessario per mantenere uno standard di vita, provvedere alle proprie necessità e, si spera, farsi una pensione”. Subito dopo, numeri alla mano, mostrano come la qualità del lavoro sia peggiorata negli Stati Uniti dal 1990 a oggi, e come questo dipenda da ragioni strutturali legate al cambiamento del sistema economico del Paese; una trasformazione che si registra in tutte le economie a capitalismo avanzato, ma il JQI per ora è solo statunitense.

L’analisi è particolarmente interessante visti i dati macroeconomici degli Usa. Dal 2010 il Pil degli States è in aumento: dieci anni di crescita ininterrotta, il periodo più lungo mai visto dal 1900 senza una recessione (2), e anche il 2019, sebbene in calo rispetto al 2018, ha chiuso con un segno positivo, +2,3%. Parallelamente il tasso di disoccupazione è costantemente sceso, fino ad arrivare a dicembre scorso al record minimo del 3,5%, dal 9,9% che era nel 2010 (3). Economia reale che tira, dunque, eppure la qualità del lavoro peggiora. Non si tratta semplicemente della pressione al ribasso sulle retribuzioni che da sempre le imprese operano e che, in assenza di conflitto sociale, com’è la fase attuale, hanno gioco più facile a fare; perché una quasi piena occupazione, per la legge della domanda e dell’offerta, ancor più in un mercato del lavoro ‘dinamico’ quale quello statunitense, dovrebbe spingere verso l’alto i salari, che invece ristagnano. Il problema è appunto strutturale.

In sintesi – il report mette insieme diversi dati, se ne consiglia la lettura integrale – il JQI analizza il settore privato (escludendo quello pubblico), sia manifatturiero che servizi, non include i lavoratori autonomi e tiene conto solo delle posizioni lavorative ‘produttive’, colletti blu e bianchi – niente livello dirigenziale, insomma –: muovendosi all’interno di questa cornice, fotografa l’82,3% dei posti di lavoro attualmente esistenti negli Stati Uniti. Tecnicamente, tenendo fermi i dati medi, l’indice è il rapporto tra i lavori di “alta qualità”, ossia che pagano più del salario settimanale medio e tendono ad avere più ore a settimana, e quelli di “bassa qualità”, che pagano meno e offrono meno ore: un indice pari a 100 indica una uguale distribuzione tra le due categorie, sotto 100 una maggiore presenza di lavori di bassa qualità, sopra 100 l’opposto.

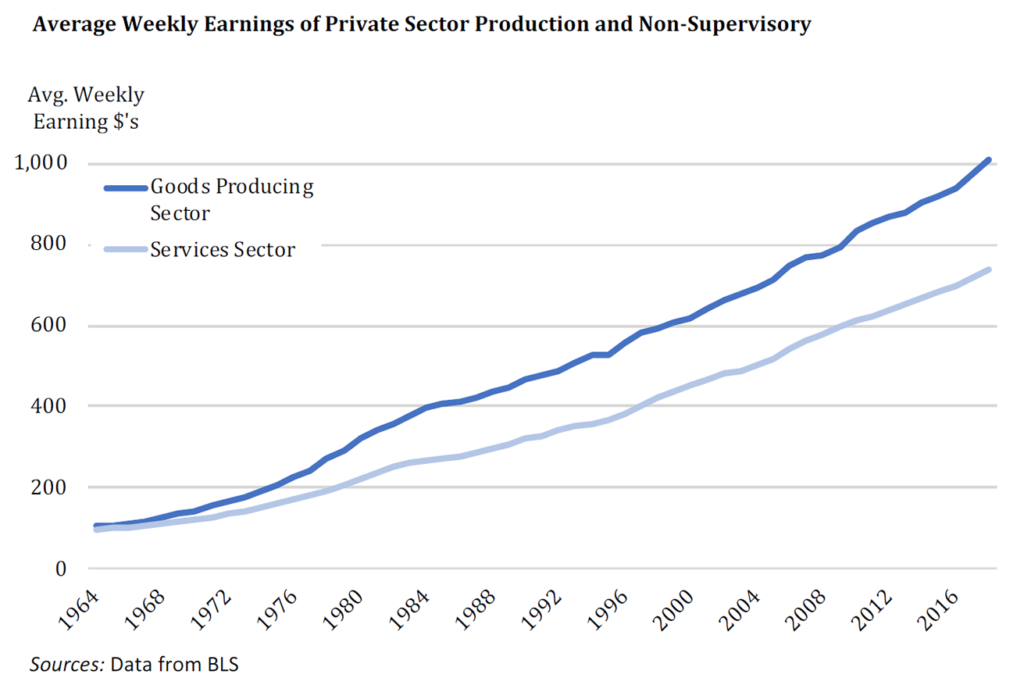

Nel 1990 il JQI era 94,9: significa che poco più della metà, il 52,7% dei lavori, era di bassa qualità. La situazione era già critica. Nel luglio 2019 il JQI è pari a 79, ed è il 63% delle posizioni lavorative a essere pessima (vedi grafico 1). Il peggioramento parte da lontano e si è solo reso più acuto negli ultimi trent’anni. La causa è da ricercare nel cambiamento dell’impiego della forza lavoro: più la richiesta di manodopera nel settore dei servizi aumentava e quella nella manifattura calava, più la qualità del lavoro declinava. Lo studio fa dialogare i due dati e li lega indissolubilmente, mostrando come il peggioramento dei salari sia andato di pari passo con la crescita del settore dei servizi rispetto a quello manifatturiero (vedi grafico 2, pag. 8).

È in questa chiave che il cambiamento è considerato strutturale, e individuato nel passaggio da un’economia manifatturiera a una di servizi: nei primi anni Sessanta questi ultimi impiegavano il 58% del totale della forza lavoro occupata, nel 1990 il 73%, per arrivare a toccare quasi l’84% nel 2010 e lì stabilizzarsi (vedi grafico 3, pag. 9). Il passaggio più importante tra i due comparti si è avuto negli anni Settanta e nella prima metà degli anni Ottanta, e la parola chiave è stata, ovviamente, delocalizzazione: prima ha interessato il comparto manifatturiero, poi anche quello dei servizi ad alto valore aggiunto.

Rilevante la puntualizzazione secondo cui non solo i lavori nella manifattura e nelle costruzioni, oggi come ieri, sono di alta qualità (ossia pagano più della media e danno occupazione a tempo pieno), ma anche i servizi di ieri (commercio all’ingrosso, trasporti, utility ecc.) offrono ancora oggi retribuzioni più alte: sono dunque i lavori nei servizi che dominano il XXI secolo a essere di bassa qualità. È una falsa narrazione dunque, afferma il report, quella secondo cui gli ambiti dell’informazione e del digitale possono dare una “fiorente situazione occupazionale”. E questo è ancora più preoccupante, sottolinea lo studio, in prospettiva futura, perché sono i due settori in maggiore espansione.

L’analisi non risparmia un’incursione nella Gig economy: lì i salari sono più alti, ma il comparto occupa appena 7,5 milioni di persone, ossia il 7% di tutti gli impiegati non manageriali del settore privato; solo nell’alberghiero e nei servizi per il tempo libero, per esempio, i lavoratori sono 14,7 milioni e non riescono a superare le 26 ore a settimana, e ciò significa che non hanno nemmeno la copertura sanitaria.

Altra narrazione che lo studio mette al palo è quella dei lavoratori “vagamente definiti autonomi” che, se si escludono gli imprenditori, sono appena 15 milioni, la loro incidenza sul totale degli occupati è in declino e sono soprattutto “lavoratori anziani” – niente sono un giovane felice freelance del lavoro cognitivo, insomma.

In questi dati si trova anche la ragione del calo del tasso di partecipazione. Se la qualità dei lavori disponibili declina, afferma il report, tante occupazioni perdono di attrattiva, perché il salario che offrono non cambia le condizioni finanziarie: lavorare o sopravvivere malamente con i sussidi pubblici, è la stessa cosa.

Ne esce la fotografia di un Paese “sottoccupato”, tra part time imposti e retribuzioni sotto il livello di sussistenza, persone che fanno più lavori per sopravvivere a stento, lavoratori sempre più anziani – perché impossibilitati ad andare in pensione mantenendo un livello di vita dignitoso – e giovani che restano nella casa dei genitori.

Se inseriamo questo elemento non solo nel quadro della crescita decennale del Pil e della disoccupazione ai minimi, ma nel complesso del sistema economico statunitense, la realtà è ancora più devastante.

A marzo 2019 la Borsa di New York ha festeggiato dieci anni di Toro, con lo S&P 500 salito del 312% e il Nasdaq quasi del 500% (4); il primo indice ha poi chiuso l’anno con +30% sui dodici mesi, registrando un nuovo massimo storico, e il Nasdaq con +38%.

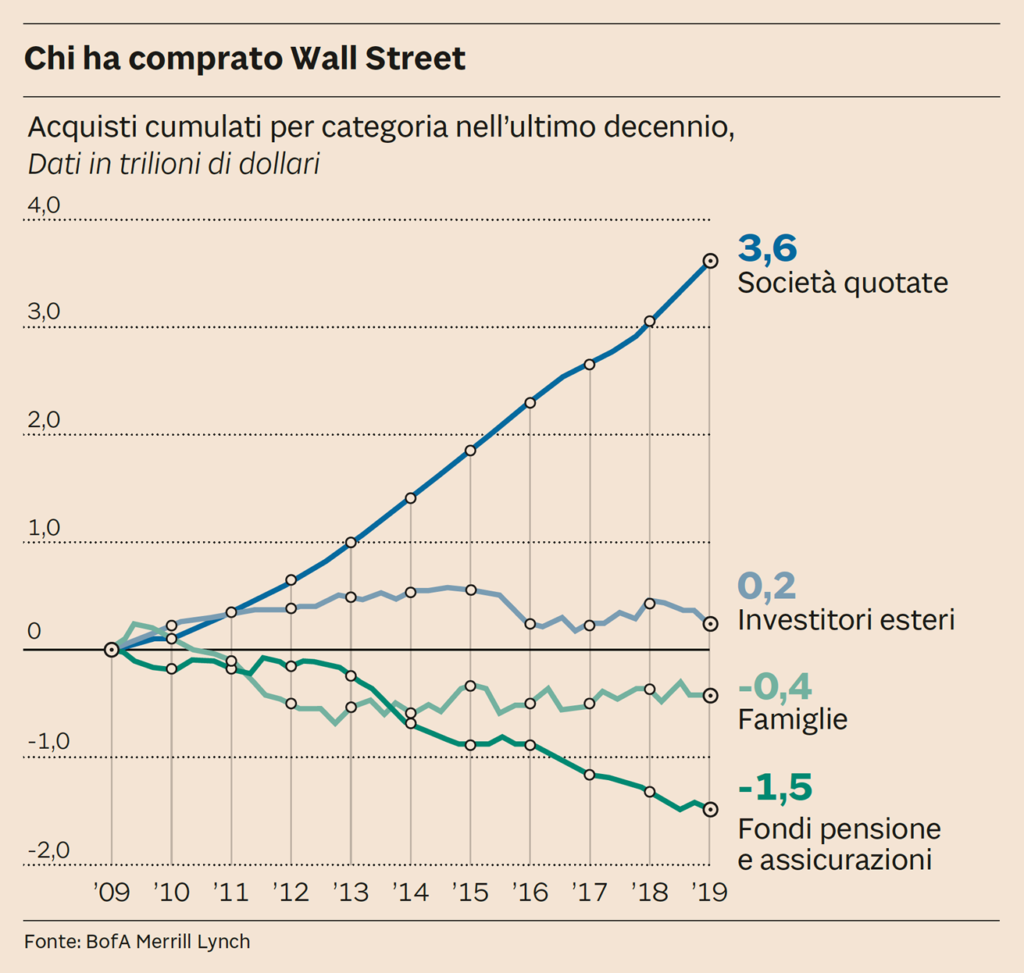

Nello stesso decennio le imprese quotate a Wall Street hanno speso 3.600 miliardi di dollari in buyback (5) (vedi grafico 4). Si sono indebitate, approfittando dei bassi tassi di interesse fissati dalle politiche delle banche centrali, per riacquistare azioni proprie invece di fare innovazione produttiva; hanno perso competitività sul mercato e posti di lavoro, ma i dividendi per azione sono cresciuti grazie ai giochi finanziari.

Se guardiamo alla Gig economy – che in termini occupazionali, come abbiamo visto, incide pochissimo – a fine 2019 la capitalizzazione di Apple (1.356 miliardi di dollari) e Microsoft (1.235 miliardi), sommata insieme, è arrivata a valere più dell’intera Borsa di Francoforte (2.000 miliardi) o di quella di Parigi (2.400 miliardi), e a inizio 2020 anche Google ha superato la soglia di 1.000 miliardi (6).

Ampliando lo sguardo oltre gli Stati Uniti, qualche altro dato dà l’idea di dove siamo tutti.

A gennaio, prima dell’esplosione del coronavirus – che in ogni caso, al momento in cui si scrive, non ha provocato scossoni nei mercati – la capitalizzazione globale dei listini di Borsa (7) è arrivata a toccare 88.000 miliardi di dollari (8), superando il valore del Pil mondiale (86.600 miliardi nel 2019, secondo le stime del Fondo monetario internazionale). Pil che nell’ultimo anno è aumentato del 3%, contro il +26% registrato dall’Msci World, l’indice globale del mercato azionario che sintetizza l’andamento delle Borse dei Paesi avanzati (9).

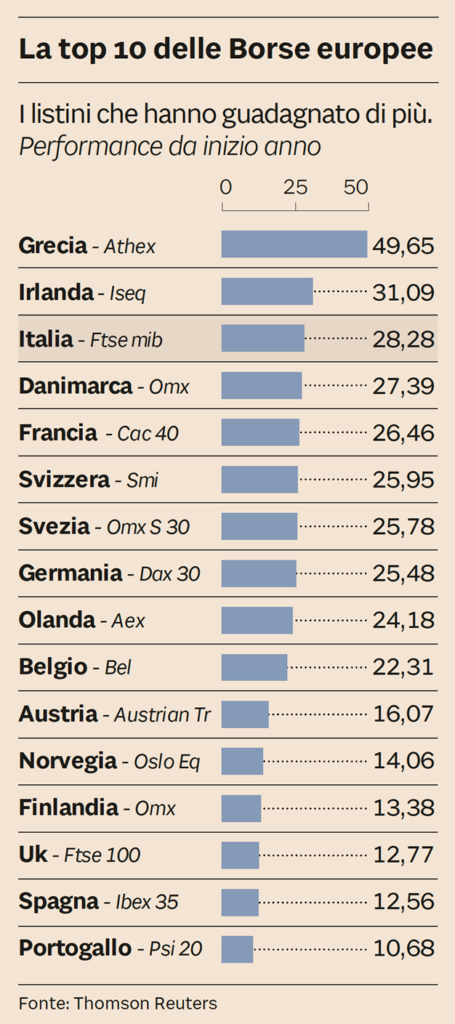

In Europa, il Pil della Grecia – un Paese che secondo i dati Eurostat 2018 registra ancora, dopo la cura della Troika, il 31,8% di popolazione a rischio povertà – è cresciuto del 2,3% mentre la Borsa, nell’indice più rappresentativo, è salita del 49,65% (vedi grafico 5, pag. 12); l’Italia ha chiuso il 2019 con +0,2% di Pil e +28,28% di Borsa (e una disoccupazione al 9,6%).

Sono dati che vanno ben oltre la cosiddetta ‘finanziarizzazione dell’economia’. È quel cambiamento strutturale nel quale si inserisce anche il peggioramento della qualità del lavoro nei Paesi a capitalismo avanzato.

Circolano montagne di soldi, immessi nel sistema da Fed e Bce, che si riversano nella finanza e creano bolle – che pagheremo (di nuovo) tutti a caro prezzo se dovessero scoppiare, ma non è (più solo) questo il punto. Periodicamente si leva l’allarme su quanto l’economia finanziaria sia scollegata dai fondamentali dell’economia reale, e quanto ciò possa produrre destabilizzazioni sistemiche, ma è sempre più un discorso privo di senso: più che essere scollegato il mercato finanziario ha ormai modificato la propria natura, è diventato una realtà economica parallela e a se stante, che le banche centrali alimentano con il Quantitative easing e le politiche espansive, in quella che è una ‘nuova normalità’. Contemporaneamente l’economia reale, anche quando cresce nei suoi fondamentali, nei Paesi a capitalismo avanzato che hanno delocalizzato non si traduce più in maggior benessere diffuso – la creazione del ceto medio del secolo scorso, a opera della produzione di massa di stampo fordista, del New Deal keynesiano, dell’istituzione del welfare state nei Paesi europei – ma produce strutturalmente lavoro da fame.

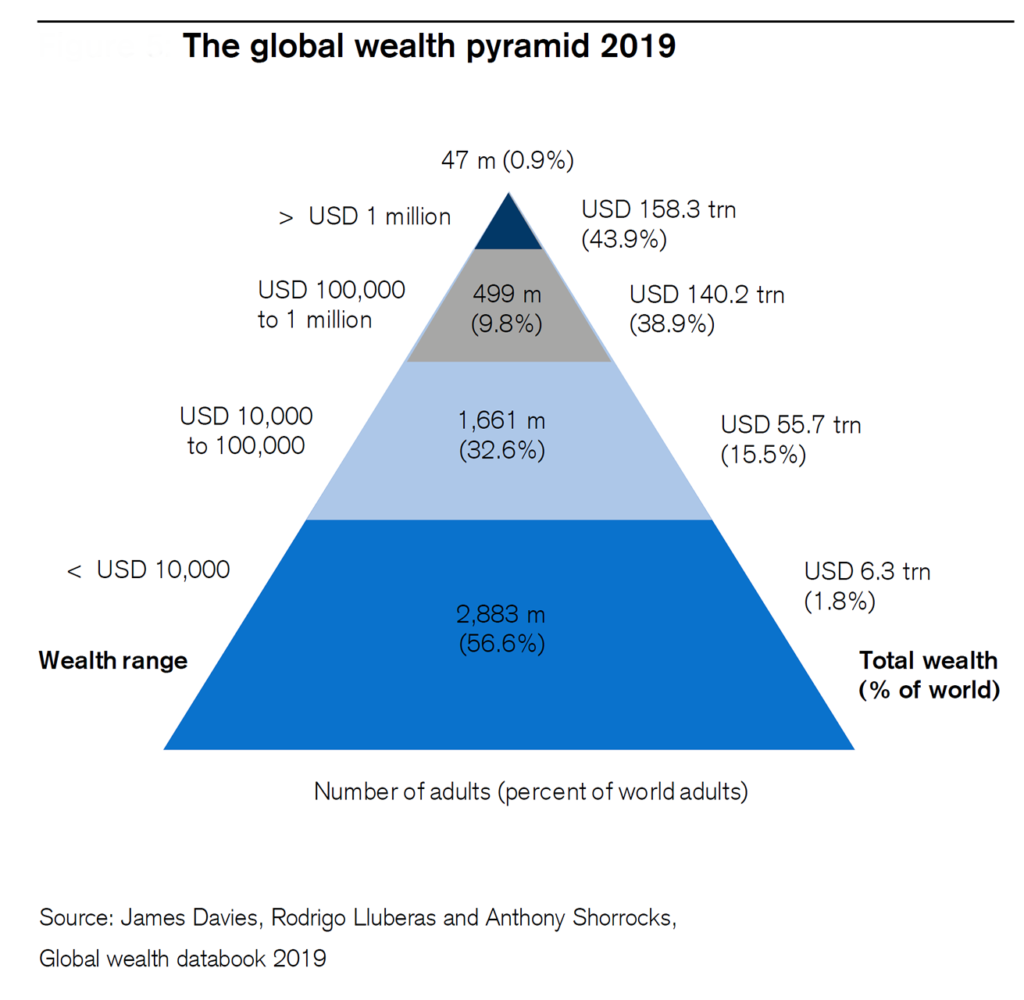

Inevitabile che una simile dinamica sistemica produca la crescita della disuguaglianza, su cui ci aggiorna ogni anno il Global Wealth Report di Credit Suisse (10) (vedi grafico 6, pag. 13): tra il 2000 e il 2019 lo 0,9% in ci-ma alla piramide ha visto la propria ricchezza crescere da 39.600 a 158.300 miliardi di dollari, e in percentuale rispetto alla ricchezza globale, se vent’anni fa ne deteneva il 34%, oggi ne possiede il 43,9%. E ciò nonostante “la crescente prosperità delle economie emergenti, soprattutto la Cina, e l’espansione del ceto medio nei Paesi in via di sviluppo”, evidenzia il rapporto; quei Paesi appunto destinatari delle delocalizzazioni.

“Io non creo niente. Io posseggo”, diceva Gordon Gekko. È il capitalismo nella sua fase ‘matura’, globalizzata, caratterizzato dalle catene internazionali del valore: nei Paesi cosiddetti ‘avanzati’ non produce né merci né posti di lavoro di qualità, ma possiede titoli, azioni, manovra sui mercati finanziari, crea bolle. E se un tempo le temeva, cercando di anticiparne lo scoppio, oggi nemmeno quello: ha dalla sua la liquidità potenzialmente infinita della banche centrali. “Quel quadro lì: lo comprai dieci anni fa per 60.000 dollari, oggi potrei venderlo a 600.000. L’illusione è diventata realtà, e più reale lei diventa, più accanitamente la vogliono. Il capitalismo al suo meglio.”

1) Cfr. https://www.jobqualityindex.com/

2) Cfr. V. Lops, Perché per la prima volta in un secolo gli Usa hanno chiuso una decade senza recessioni, Il Sole 24 ore, 10 gennaio 2020

3) Dati U.S. Bureau of Labor Statistics

4) Cfr. M. Cellino, Wall Street boom, in dieci anni è cresciuta del 312%, Il Sole 24 ore, 11 marzo 2019

5) Cfr. Giovanna Cracco, Bolla finanziaria. È in arrivo la (seconda) tempesta perfetta?, Paginauno n. 64/2019. Per il dato cfr. A. Franceschi, M. Longo, Ma il rally di Wall Street ha i piedi d’argilla, Il Sole 24 ore, 28 dicembre 2019

6) Dati Bloomberg

7) Escluso quindi il mercato dei derivati finanziari, che da solo, in valore nominale, pare valga 2,2 milioni di miliardi di dollari, equivalenti a 33 volte il Pil mondiale. Cfr. G. Cracco, Derivati finanziari: salvare il sistema per non cambiarlo, Paginauno n. 65/2019

8) Cfr. Vito Lops, Borse senza euforia, scontato l’annuncio, Il Sole 24 ore, 16 gennaio 2020

9) Cfr. Vito Lops, Mercati, il 2019 è l’anno dei record, Il Sole 24 ore, 28 dicembre 2019

10) Cfr. https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html