Voluto e progettato al sorgere della seconda Repubblica, lungi dal fare risparmiare soldi ai contribuenti italiani, il federalismo appare sempre più la formula idonea a preservare la commistione maleodorante fra affari e politica e gli interessi del capitalismo feudale delle élite economiche

Il fatto

Il federalismo fiscale è realtà: la legge n. 42 del 5 maggio 2009 è entrata in vigore il 21 maggio 2010. I princìpi fondamentali del federalismo fiscale sono, da una parte, il coordinamento dei centri di spesa con i centri di prelievo, e dall’altra la sostituzione della spesa storica (basata sulla continuità dei livelli di spesa raggiunti l’anno precedente) con una spesa standard. Le nuove norme danno attuazione a quanto previsto dall’articolo 119 della Costituzione, assicurando agli enti locali piena autonomia di spesa e di entrata. Il governo avrà tempo fino a maggio 2011 per realizzare la riforma con l’emanazione dei relativi decreti legislativi, a cui è demandato anche il compito di individuare le disposizioni incompatibili con il nuovo assetto fiscale. Il ministro dell’Economia Giulio Tremonti dichiara nel corso dell’audizione in commissione bicamerale per il federalismo: «Saremo prudenti. Non abbiamo la minima intenzione di rischiare nella realizzazione del federalismo fiscale».

Interpellati nelle trasmissioni televisive di approfondimento e sulla stampa, gli economisti appaiono piuttosto confusi. Sì, è possibile che una repubblica federalista permetta di risparmiare qualcosa, almeno sulla carta, ma certo non nel prossimo futuro, dove anzi i cambiamenti organizzativi collegati all’attuazione della nuova legge porteranno inevitabili costi aggiuntivi. Ne è certo l’Economist: “Ogni forma di decentramento rischia di far aumentare, almeno nell’immediato, la spesa pubblica del Paese”. E questo allontanerebbe l’Italia dall’Unione europea, sempre più orientata verso una stretta sui conti pubblici dei Paesi membri, alla luce della crisi dei debiti sovrani che ha colpito il Vecchio continente.

Il clima politico generale, al contrario, pare improntato a un sospetto ottimismo: anche senza il sostegno dei numeri, nessuno, a parte i soliti comunisti ormai extraparlamentari, ha intenzione di schierarsi contro la riforma. Di Pietro dichiara anzi ai microfoni che il merito della nuova legge non può essere attribuito alla sola maggioranza, e Violante (a nome di tutto il Pd) esprime così il suo sostegno: «Bisognerà leggere bene il testo, ma la garanzia che sostanzialmente funziona è il fatto che regioni e comuni abbiano dato un via libera di massima. Ci sono senz’altro le condizioni per lavorare insieme alla maggioranza. Spero che ci sia una convergenza in Parlamento e credo che sia nell’interesse di tutti che questo testo venga approvato da una larghissima maggioranza».

Ma davvero il fatto che piaccia e regioni e comuni (in qualche modo i beneficiari della riforma), è un’adeguata garanzia della sua bontà intrinseca? E come mai il federalismo, al suo apparire sulla scena politica osteggiato e criticato dalla quasi totalità degli schieramenti (e con ottimi argomenti), è diventato nel giro di due decenni la pietra miliare della Costituzione del futuro? È evidente che il successo elettorale della Lega Nord non basta a spiegare il fenomeno: per quanto il suo potere contrattuale sia cresciuto negli anni, senza l’appoggio non solo degli alleati (anche di quelli tradizionalmente lontani dalle sue posizioni, come l’ex Alleanza nazionale) ma di tutta la sinistra riformista (almeno dalla Bicamerale in poi), il federalismo sarebbe rimasto lettera morta. Invece è diventato rapidamente la terra promessa di tutto l’arco parlamentare. Per quale ragione?

L’antefatto

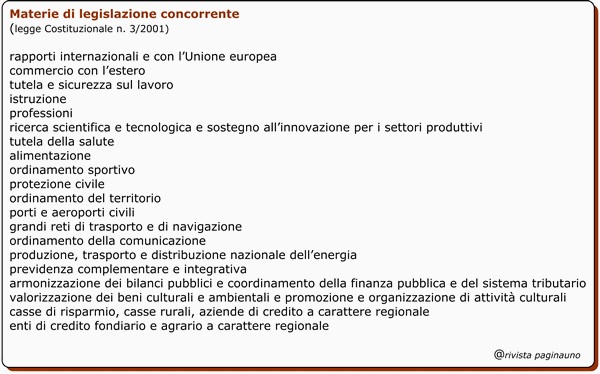

La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che modifica il Titolo V della seconda parte della Costituzione, trasforma l’ordinamento territoriale nazionale in policentrico, suddividendolo in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

La riforma, realizzata allo scadere della XIII legislatura dall’Ulivo di Prodi sulla base di un testo approvato da maggioranza e opposizione nella Commissione bicamerale presieduta da Massimo D’Alema (la stessa che ha risolto il conflitto d’interessi berlusconiano), non ottiene il quorum in Parlamento e viene approvata con il referendum del 7 ottobre 2001 (risulteranno favorevoli alla riforma il 64,2 per cento dei votanti). La legge di revisione punta a creare le basi e le condizioni essenziali per una futura trasformazione dell’Italia in una repubblica federale, rovesciando l’ordine di preminenza nella formazione delle leggi: se prima venivano elencate le materie in cui le regioni avevano potere di legiferare ed era lasciata allo Stato la competenza su tutto il resto, ora vengono elencate le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre viene lasciata alle regioni la competenza generale o ‘residuale’ (il cosiddetto federalismo legislativo). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata allo Stato. A parte la gestione della sicurezza interna ed esterna, praticamente quasi tutto rientra nelle materie di legislazione corrente (vedi box 1).

Conseguenze di una riforma

Nell’attesa del federalismo fiscale dunque, per i sindaci, i presidenti delle province, ma soprattutto per i potentissimi governatori regionali il federalismo legislativo apre l’età dell’oro.

Per rilanciare l’immagine di Napoli e della Campania Antonio Bassolino ha speso nel 2004, a quanto risulta dal bilancio sotto la voce “spese di rappresentanza del presidente della giunta regionale”, 962.506 euro, il quadruplo rispetto a quattro anni prima quando la modifica costituzionale non era ancora legge dello Stato, e dodici volte in più di quanto stanziato nello stesso periodo dalla Germania per le spese di rappresentanza del presidente della Repubblica Federale Horst Kohler: una pernacchia alla classifica per reddito pro capite dei comuni italiani, in cui sono campani i quattro municipi più poveri del Paese.

Una cifra che fa apparire addirittura morigerato Roberto Formigoni con i suoi 345.000 euro (quattro volte le spese di Kohler), che sono aumentati tuttavia del 67 per cento in cinque anni (dal 1999). Ma la regione Lombardia vanta un altro record, quello relativo alle proprietà immobiliari, iscritte a inventario nel 2005 per 972 milioni di euro e gestite in modo a dir poco bizzarro: una tenuta a Valvestino (Brescia) di 382 ettari affittata per 33 euro all’anno; un fabbricato adibito a mensa-foresteria a Curno (Bergamo), per 12,7 euro al mese; un terreno di 156 ettari a Monterone (Lecco), 308 euro al mese; un ufficio da 120 mq. a Voghera, 176 euro al mese; un edificio di 690 mq. del valore di oltre un milione di euro a Canzo (Como), 473 euro al mese: affitti da edilizia popolare, non c’è che dire, ma chi saranno i beneficiari di tanta munificenza?

Da notare che alla fine del 2000, il valore degli immobili regionali era di soli 298,5 milioni di euro, e risultano pertanto cresciuti in cinque anni del 222 per cento. Solo la nuova sede regionale, il cui nome – Palazzo Lombardia – evoca scenari versailliani, “un complesso architettonico in ferro e vetro di andamento sinusoidale al centro del quale si innalzano due torri intersecate, simbolico e bello insieme”, è costata fra terreno e stanziamenti 190 milioni di euro.

E mentre Brunetta tuona contro la crescita numerica e l’indolenza dei dipendenti ministeriali (i soli a quanto pare a potersi considerare lavoratori pubblici), i dipendenti regionali si moltiplicano. Nel 1986, sempre in Lombardia, l’assemblea regionale aveva 200 dipendenti, oggi ne ha 320 più un altro centinaio che dipendono dai gruppi politici, ma non solo: nel 1989 lo staff presidenziale non raggiungeva i 100 dipendenti, oggi si aggirano intorno ai 1.300.

Stando ai dati della Ragioneria dello Stato, Formigoni ha in tutto 3.729 dipendenti, uno ogni 2.518 abitanti, e non è l’unico a disporre di una corte tanto vasta (vedi box 2).

Nel complesso, in Italia, la media è di un dipendente regionale ogni 717 abitanti, e per quanto riguarda le province i numeri non migliorano (vedi box 3).

In tutto gli enti locali italiani dispongono di 566.437 lavoratori, e non ci si culli nell’illusione che man mano che le competenze passano dal centro alla periferia i dipendenti statali diminuiscano: erano 2.779.000 nel 1973, oggi sono 3.350.000. Altro che efficienza federalista!

Consulenti all’assalto

E in questo mare di risorse umane, mai che si trovino le competenze necessarie. Gli uffici del personale degli enti locali devono avere dei responsabili davvero poco attenti, visto che nelle file degli assunti mancano i profili che servono e i contratti di consulenza continuano ad aumentare.

In uno studio del ministero della Funzione Pubblica del 2003, risulta che la Lombardia distribuisce da sola oltre un quarto di tutte le consulenze italiane, 16 euro per abitante, e che la spesa complessiva degli enti locali in consulenze è pari a 632 milioni di euro. Sembra quasi che con una mano i politici facciano assumere precari, raccomandati, amici, parenti, senza un concorso serio da decenni, e con l’altra distribuiscano all’esterno lavori profumatamente pagati con la scusa che nessuno fra i dipendenti è in grado di farli.

Secondo la Funzione Pubblica questi collaboratori (dati del 2004) sono 146.518, con un aumento del 20 per cento rispetto all’anno precedente. Certo, alcune consulenze sono disperatamente necessarie, come quella commissionata dalla regione Emilia Romagna sull’itinerario gastronomico del pesce azzurro, o quella affidata dal comune di Siracusa per la valutazione delle bollette telefoniche, o ancora quella com-missionata dalla regione Molise per lo studio di fattibilità del “programma straordinario pro Argentina”.

Detto per inciso, le bizzarre consulenze non sono caratteristiche solo degli enti locali e dei politici da Prima repubblica: ne fanno uso anche lo Stato centrale e chi urla ‘Roma ladrona’. Roberto Castelli, appena nominato ministro della Giustizia, decise che gli serviva un vero esperto di edilizia carceraria, e lo individuò in Giuseppe Magni, un amico leghista, ex sindaco di Calco, vicino a Lecco. Giuseppe Magni, già artigiano metalmeccanico specializzato in fili da saldatura, è grossista alla Seamar, ditta attiva nel commercio di prodotti ittici vivi, freschi, congelati e surgelati, oltre a essere deputato per la provincia di Lecco al parlamento di Chignolo Po (l’assemblea leghista). Quali sono le sue competenze nell’edilizia carceraria? Nessuna, come dichiara candidamente il diretto interessato: «Ho detto al ministro che di carceri non ne so niente. Mi ha risposto che comunque avrei fatto dieci volte meglio del mio predecessore». Fatto sta che il guardasigilli gli ha rinnovato il contratto per sette volte consecutive, per un totale di quasi 200.000 euro, finché la Corte dei Conti ha condannato Castelli a risarcire allo Stato, vista “l’eclatante illegittimità e illiceità del suo comportamento”, il 50 per cento di quanto pagato all’amico ex grossista di pesce.

Sono proprio le sentenze della Corte dei Conte a dare un’idea delle dimensioni economiche di queste imprescindibili collaborazioni: il procuratore regionale del Lazio, Luigi Maria Ribaldo, rivela che dei 166 atti di citazione per danno erariale emessi dal suo ufficio nel 2007, 20 riguardavano consulenze illegittime, per un totale di 1.600.000 euro.

La portata del fenomeno è cresciuta tanto da costringere il 24 giugno 2010 il procuratore generale della Corte dei Conti, Mario Ristuccia, a tuonare: «Basta con lo spreco di denaro pubblico!» L’occasione è la presentazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2009, e la Corte dei Conti ha puntato il dito contro la struttura “pletorica” di regioni ed enti locali “ripartita in numerosissimi e spesso inutili centri di spesa”: la loro struttura amministrativa, spiegano i giudici contabili, costa alle casse dello Stato tra i 15 e i 20 miliardi di euro. Parte di queste risorse sono per “stipendi, gettoni ed emolumenti vari per una moltitudine di amministratori, manager pubblici, consiglieri e consulenti” che hanno “un elenco di attività utili sovente a procurare unicamente opportunità di una comoda collocazione a soggetti collegati con gli ambienti della politica”. Traduzione: a dare lavoro a parenti, amici, amici degli amici, o a ungere contatti.

Ambasciator non porta pena

Dal momento che grazie alla riforma costituzionale del Titolo V i rapporti internazionali e con l’Unione europea, oltre al commercio con l’estero, sono divenuti materia di legislazione delle regioni, più della metà dei governatori (undici), si è precipitata ad aprire le proprie dépendance all’estero.

Spiega Roberto Formigoni: «È importante avere un presidio a Roma e uno a Bruxelles. Non è affatto un lavoro inutile quello che i nostri funzionari svolgono, organizzando ad esempio numerosissimi incontri istituzionali per le aziende, centri culturali, organizzazioni non governative e così via, che vengono supportati nel dialogo con le autorità nazionali ed europee». Un ufficio a Roma e uno a Bruxelles, può essere, ma il problema è che ci sono oggi 178 sedi regionali all’estero, di cui solo 21 a Bruxelles.

Il Veneto detiene il record di 61 sedi in 31 Paesi: 10 nella sola Cina, due in Canada, tre in Romania, quattro negli USA e altrettante in Bulgaria, e poi una in Bosnia, in Bielorussia, in Vietnam, Uzbekistan, Emirati Arabi, Turchia, Porto Rico e altre ancora. La Lombardia conta 29 uffici in 24 Paesi, fra cui quattro in Russia, due in Brasile e in Cina, uno in Argentina, in Giappone, Lituania, Israele, Moldovia, Polonia, Perù, Kazakistan e Uruguay. Il Piemonte ha 33 basi in 23 Paesi, fra cui quattro in Cina, due in India, due in Corea del Sud, in Costa Rica e in Lettonia e una addirittura a Cuba. La Sicilia, oltre che in Argentina, in Tunisia e in Francia (Parigi, boulevard Haussmann, niente di meno), ha una sede perfino a New York (Empire State Building). Come la Campania, che ha affittato un ufficio a Manhattan per la modica cifra di 1.140.000 euro all’anno.

E non sono solo le regioni ad alto tasso di produttività a sentire la necessità di qualche ‘ambasciata’: il Molise (320.000 abitanti), oltre alle due (due!) sedi romane si è comprato un bell’ufficio a Bruxelles per la modica cifra di 1.600.000 euro (così risparmia sull’affitto), e la piccola regione Marche ha ben nove basi all’estero, fra cui quattro in Cina e una in India. L’Emilia Romagna ha cinque uffici oltralpe, il Friuli ne ha tre, la Valle D’Aosta due, e la Puglia uno (in Albania, ovviamente!). Che l’utilità di questi presìdi sia quantomeno dubbia è certo: a cosa serve al Veneto un ufficio a Porto Rico o in Vietnam? E al Piemonte uno nella Cuba sotto embargo? E alla Lombardia uno in Perù? Più che favorire il commercio con l’estero o gli accordi internazionali sembrano destinazioni adatte a viaggi premio per dipendenti annoiati, o a costituire ‘poltrone aggiuntive’ per i soliti noti. Ma tant’è, di qualche ambasciata regionale i governatori non possono proprio fare a meno.

Federalismo s.p.a.

Certo che gli italiani hanno la memoria corta: solo ieri tuonavano contro l’Iri e le partecipazioni pubbliche (roba da terzo mondo, l’intervento dello Stato nell’economia), considerate una faccenda tanto malsana da dover essere liquidata in perdita, e oggi che gli enti locali si sono trasformati in holding nessuno fa un plissé. Tranne i tecnici del Tesoro che si sono sentiti in dovere di ricostruire gli intrecci azionari (non sempre remunerativi), riconducibili a tre soggetti: la regione Lombardia, l’Emilia Romagna e il comune di Torino.

Secondo la ricerca, effettuata sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati societarie, Roberto Formigoni può contare su un pacchetto di 69 partecipazioni: 16 di primo livello, cioè in aziende controllate direttamente dalla regione (212 milioni di euro), 23 di secondo livello, e 30 dei livelli successivi. Si va dalle Ferrovie Nord Milano al Parco di Monza, da Lombardia Informatica al gruppo Fiera di Milano (che conta 13 aziende), per arrivare a Finlombarda, una holding che possiede una società per la gestione del risparmio e una fantomatica Agenzia per la Cina: in totale 33 poltrone in consigli di amministrazione.

Più del doppio di quelle dell’Emilia Romagna (15), la quale tuttavia detiene un portafoglio di ben 193 partecipazioni, di cui 25 di primo livello (96 milioni di euro), e 59 di secondo: da Bologna Fiere agli aeroporti locali, dalle Ferrovie dell’Emilia Romagna al Laboratorio di Micro e Sub-micro Tecnologie.

Ma la vera sorpresa è il comune di Torino: 623 partecipazioni societarie, una ogni 1.338 abitanti, di cui 40 di primo livello, per un totale di 358 milioni di euro, che consentono a Chiamparino di disporre di ben 73 posti in consigli di amministrazione.

Secondo i tecnici del Tesoro, la galassia delle società partecipate daglienti locali conta ormai migliaia di società e frutta nel complesso intorno alle 38.000 poltrone. Dedicate, come al solito, ad amici e parenti, utilizzate come merce di scambio, o addirittura destinate ad alimentare quello che Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella definiscono “il riciclo dei trombati”.

Claudio Regis, di Biella, è una persona sveglia e un elettricista provetto, tanto che in gioventù si è guadagnato il soprannome di Valvola. All’arrivo della Lega Nord si è scoperto una grandissima fede in Alberto da Giussano, fede che lo porterà in consiglio comunale prima e a Palazzo Madama poi. Nel suo curriculum senatoriale ha scritto di essere “laureato in ingegneria e imprenditore. Ha studiato all’Ecole Polytechnique. Presidente di una società operante nel settore dell’aerospaziale. Esperto di relazioni internazionali”. Mancata la riconferma al Senato, il nostro Valvola non si è perso d’animo: una volta che sei nel giro giusto, una poltrona la trovi sempre. E infatti ha conservato, in attesa del suo successore, il ruolo di responsabile alla delegazione italiana alla Nato finché il sindaco di Milano Letizia Moratti lo ha chiamato a sedere nel consiglio di amministrazione dell’Enea, l’ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente. Dopo aver firmato come “Claudio Regis, ingegnere Enea” l’articolo Idrogeno fonte di energia, realtà o mito, ed essere stato promosso da Silvio Berlusconi vice commissario all’ente, Valvola si è forse montato la testa e ha commesso un passo falso. Ha dato del somaro al premio Nobel Rubbia: «Nessuno mette in discussione la sua competenza sulle particelle, ma quando si parla di ingegneria è un sonoro incompetente».

Le polemiche seguite alla sua imprudente esternazione finiranno col smascherarlo: non solo non è laureato, ma la famosa Ecole Polytechnique non esiste. Lui lo ammette, ma ci tiene a precisare: «Mi considero un ingegnere a tutti gli effetti, e come parlamentare mi sono battuto per l’abolizione del titolo di studio». Resterà al suo posto ancora per 18 mesi, fino ai primi di febbraio del 2007. Se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere.

Conclusioni

La commistione maleodorante fra affari e politica, uscita dalla porta con Tangentopoli, è rientrata dalla finestra con il federalismo. Il decentramento territoriale si è rivelato la soluzione bipartisan necessaria ai poteri forti per uscire vincitori dalla crisi degli anni ’90. Regioni, province e comuni sono diventati nuove terre da colonizzare. Sanità, opere pubbliche, fondazioni, banche, aziende nulla è sottratto al controllo della politica, ma molto è sottratto alle leggi in materia di servizio pubblico: con il meccanismo degli intrecci azionari, infatti, l’ente locale controlla attraverso la sua quota societaria e gli uomini posti nei consigli di amministrazione quelle società private a cui affida la gestione della cosa pubblica, ma queste società, proprio in quanto private, non sono sottoposte all’obbligo degli appalti e a quello dei concorsi pubblici, e nemmeno alla legislazione sulla corruzione, prevista soltanto per i soggetti pubblici.

Di certo, a oggi, c’è solo che il federalismo legislativo ha fatto lievitare i costi della spesa pubblica, che invece di essere orientata a una perequazione della ricchezza e al mantenimento di uno Stato sociale è finita nelle mani dei soliti noti – parenti, compagni di partito, imprenditori amici – e sempre più peserà come moneta di scambio per un voto regionale che vedrà aumentare la propria importanza. Liberato anche dalla necessità di contrattare con lo Stato centrale l’entità dei trasferimenti grazie all’approvazione del federalismo fiscale, lo strapotere degli enti locali non avrà più nessun argine. È ancora un enigma il calcolo e il valore di quella ‘spesa standard’ che dovrebbe sostituire la ‘spesa storica’, ma se è vero che i frutti non cadono mai lontani dal ramo, ci aspettano tempi bui.