Luciana Viarengo

Recensione de L’attentatrice, Yasmina Khadra

Sappiamo subito, sappiamo tutto. Stampa, notiziari televisivi, accesso collettivo alla rete, tutto concorre ad alimentare un’illusoria presunzione di onniscienza. Illusoria davvero perché, a pensarci bene, il nostro “tutto” spesso non è altro che la solita visione permessa dall’esiguo pertugio dal quale siamo stati abituati a guardare da sempre; coordinate sicure entro le quali muoverci per giudicare gli avvenimenti, separare i buoni dai cattivi, tollerare, a volte, eventi che civiltà democratiche non dovrebbero neppure riconoscere come possibili.

Sarebbe utile, per una volta, muovere un primo passo verso direzioni diverse, magari le stesse intraprese dal “nemico”. Sforzarci, cioè, di considerare le ragioni dell’altro senza ricorrere a stereotipi o formule preconfezionate e, per quanto possibile, usare il suo punto di vista per percepire la realtà in modo differente da come siamo stati abituati a fare.

A volte questo primo passo può essere fatto da fermi, aprendo un libro. E’ certamente con l’intento di offrire questa possibilità che Yasmina Khadra, alias Mohamed Moulessehoul, ha avviato, con Le rondini di Kabul, una trilogia proseguita con L’attentatrice e ultimata con Le sirene di Bagdad (al momento in cui scriviamo uscito solo in Francia).

Il messaggio di Yasmina Khadra sembra specificatamente rivolto al mondo occidentale, del quale soffre la visione miope e stereotipata, quando non addirittura la cecità, nei confronti delle realtà mediorientali e islamiche.

Per questo le storie, ambientate in Paesi dilaniati dai conflitti e segnati dal fondamentalismo, non vengono proposte al lettore ricorrendo a comode confezioni ideologiche o agli stereotipi delle “opposte fazioni”; il lettore entra dalla porta del privato, dell’individuale nel quale è facile riconoscersi, per poi trovarsi nel cuore della dimensione storica e politica, ormai costretto a osservarla attraverso le nuove lenti che Khadra gli sta offrendo; una dimensione costituita non da nomi, fatti, date, ma dalle lacrime, dalla rabbia e dal dolore di persone che in questa dimensione vivono e muoiono. Che si tratti di personaggi letterari poco importa, se aiutano il lettore a comprendere.

Non a caso, se è vero che il destinatario scelto da Khadra è il lettore occidentale, l’io-narrante de L’attentatrice è un palestinese naturalizzato israeliano, stimatissimo chirurgo e quindi votato alla vita, determinato a escludere l’orrore del mondo esterno dal proprio piccolo paradiso privato, e che sulla realtà palestinese proietta l’ombra di un muro peggiore di quello che delimita i territori, quello eretto dall’indifferenza: eccezion fatta per la nazionalità, un ritratto piuttosto fedele dell’uomo occidentale.

Saremmo quasi tentati di lasciarci convincere da Khadra a identificarci con questo sereno e appagato – almeno nelle prime pagine – dottor Amin Jaafari, se non venisse ogni tanto da chiedersi fino a che punto ci piaccia davvero questo suo estraniarsi dalla realtà politica e confondere la mescolanza con l’annullamento di sé.

Fingersi diversi non serve – prova ne sia che gli eventi lo riporteranno allo status di “indesiderabile” per i suoi stessi colleghi e vicini di casa – e chiudere gli occhi è sbagliato.

Infatti a lui, così come al lettore, Khadra gli occhi li vuol fare aprire e in questo caso (ma anche ne Le sirene di Bagdad) persegue l’obiettivo attraverso la figura perturbante per antonomasia: il kamikaze.

E’ indubbiamente un tentativo audace, da condurre con la precauzione di un funambolo che abbia sotto di sé il baratro dell’apologia da un lato e le sabbie mobili della condanna aprioristica dall’altro.

Khadra cammina sulla corda tesa con estrema abilità, nonostante sia molto palpabile il potere attrattivo dell’orrido al quale si oppone. Lo fa con un ritmo sostenuto, quasi da romanzo poliziesco, concedendo ogni tanto momenti poetici e intensi. Il dottor Amin Jaafari scoprirà, dopo aver passato lunghissime ore nel tentativo di salvare i superstiti di un ennesimo attentato suicida avvenuto in un fast food di Tel Aviv, che l’attentatrice è la sua dolcissima e amatissima moglie Sihem, una giovane donna cosmopolita, integrata come lui nella realtà israeliana e apparentemente altrettanto felice e appagata. Al trauma della sua morte si aggiunge perciò quello della scoperta, disperatamente negata fino alla resa davanti a una prova inconfutabile, di una Sihem feroce e disumana a lui sconosciuta.

Ma gli occhi di Amin non sono ancora aperti, e ciò che lo spinge a intraprendere un viaggio alla ricerca della vita segreta di Sihem nei luoghi che ne sono stati testimoni, è un bisogno – ancora strettamente personale – di comprendere la richiesta di aiuto che Sihem “deve” avergli trasmesso e che lui non è stato in grado di cogliere. Affronta questo viaggio, dai colori spesso sulfurei, con la determinazione cieca di chi vuole sapere, anche a rischio della propria vita, in che cosa ha sbagliato, che cosa non ha dato alla propria moglie.

Fabula e intreccio vanno di pari passo, se si esclude la prolessi iniziale, terribile e orrorifica, ripresa nell’epilogo. Quindi camminiamo con lui nei luoghi dai quali si era allontanato anni prima, in una sorta di Commedia capovolta, dal suo piccolo paradiso privato (e definitivamente perduto) di Tel Aviv, al purgatorio di Betlemme per finire nell’inferno di Jenin.

E lentamente gli occhi si aprono, grazie alla povertà e alla sofferenza per anni rimosse e che gli si parano prepotentemente davanti, grazie all’incontro con il fanatismo ma anche, soprattutto, con le ragioni dell’altro, il capo dei miliziani palestinesi, il mujahidin che con la sua logica stringente e le sue domande razionali offre le pagine migliori del romanzo, quelle dalle quali si leva la tematica forte della dignità umana. “Non c’è cataclisma peggiore dell’umiliazione”.

Impossibile comprendere che cosa pensi un essere umano nel momento in cui decide di diventare un’arma di distruzione, uno strumento di morte per altri esseri la cui unica colpa è quella di appartenere al lato sbagliato del muro, ma aprendo gli occhi è possibile capire in che modo la ragione si sia addormentata generando mostri. “Come morire dopo aver vissuto disperato, cieco e nudo?” chiede il comandante dei miliziani. “Ci sono due estremi nella follia degli uomini. L’istante in cui si prende coscienza della propria impotenza e quello in cui si prende coscienza della vulnerabilità degli altri. Si tratta di accettare la propria follia o di subirla”.

Stupisce non poco, dopo tanto spalancarsi di occhi, che in Amin Jaafari possa sopravvivere un rigurgito di egotismo tale da paventare una passata relazione extraconiugale della moglie e da sentirsi salvo (sic) quando il sospetto viene fugato. Questo tratto di possessività e di individualismo, tanto funzionale al coinvolgimento iniziale del lettore, forse a questo punto suona inopportuno. Se lo scopo era quello di rinsaldare l’identificazione con il personaggio sottolineandone la fragilità umana, il suo profondo convincimento che nessuna causa dovrebbe valere la vita di un uomo bastava già a ottenere lo stesso risultato.

Tuttavia, se siamo concordi con Amin Jaafari nel non riconoscersi in chi uccide, non possiamo ignorare il profondo valore delle parole di suo nipote Adel, fedele alla Causa: “ Come accettare di restare ciechi per essere felici, come voltare le spalle a sé stessi senza trovarsi di fronte alla propria negazione?” Amin ha aperto gli occhi, il lettore con lui. Ma non abbastanza. Khadra pretende di più e l’intento era già insito nel titolo originale, L’attentat, vanificato poi da una ingiustificabile traduzione italiana che suggerisce tematiche dalle quali il libro è invece assolutamente esente.

L’ultima, energica stropicciata d’occhi la riserva nel finale, quando si è convinti di aver già visto molto. Khadra, invece, suggerisce di guardare meglio ancora e valutare quanta differenza ci sia fra l’attentato di un kamikaze palestinese al quale disperazione, umiliazione, miseria fisica e sociale hanno tolto il senso della dignità e del valore della vita, sua e degli altri, e l’attentato di un raid aereo dell’esercito israeliano che con un drone spara missili sui civili (e non parliamo solo di finzione letteraria, se pensiamo alla colonna scortata dalle Nazioni Unite, in fuga dal sud del Libano lo scorso agosto).

Il compito di uno scrittore non è quello di additare colpevoli, o indicare soluzioni, bensì quello di far vedere “ciò che sta dietro” e far leva sulle coscienze. Una funzione alla quale Khadra assolve perfettamente.

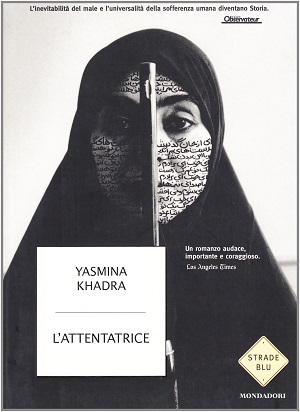

L’attentatrice, Yasmina Khadra, Mondadori Strade Blu, 2006