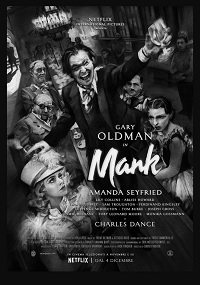

Mank di David Fincher. L’artista e il potere nella storia della sceneggiatura di Quarto potere

Se c’è un film che ha fatto la storia del cinema, quello è sicuramente Quarto potere (1941) di Orson Welles, tanto che è addirittura possibile parlare di un prima e un dopo la realizzazione di tale pellicola. Rivoluzionarie, infatti, sono le tecniche di ripresa adottate in questo lavoro, con particolare riferimento all’incredibile profondità di campo ottenuta grazie a speciali lenti e a una potentissima illuminazione del teatro di posa, nonché un ampio utilizzo del piano sequenza. L’uso espressionistico di luci e ombre confermano la profonda influenza su Welles del cinema tedesco e sovietico, ma è chiaro anche l’influsso di registi americani delle origini quali David Wark Griffith ed Erich von Stroheim, per non parlare dell’apportato di John Ford, del quale Welles, durante la lavorazione di Quarto potere, vide e rivide Ombre rosse una trentina di volte circa. Lezioni che il genio di Kenosha rielabora in chiave del tutto personale, fondendo elementi cinematografici ad altri spiccatamente teatrali. Non per niente, la stragrande maggioranza degli attori che recitano in Quarto potere vengono dall’esperienza del Mercury Theatre, la compagnia fondata da Welles e John Houseman nel 1937 con l’intento di portare in scena opere sia classiche che moderne. Innovativo è, inoltre, l’utilizzo della cinepresa, la quale non si pone in qualità di dato oggettivo né come strumento per mostrare il punto di vista dei personaggi, bensì, muovendosi indipendentemente per il set, viene a coincidere con lo sguardo del regista: non a caso, è proprio la cinepresa – ed essa soltanto – a svelare nel finale il mistero di Rosabella. Ma la forza pionieristica di Quarto potere si evidenzia anche e soprattutto nella sua struttura narrativa, contraddistinta da continui salti in avanti e indietro nel tempo in modo che la storia risulti dal racconto soggettivo dei vari narratori incontrati dal giornalista Jerry Thompson (William Alland) nel suo itinerario di ricostruzione della vita del magnate dell’editoria Charles Foster Kane (Orson Welles); dimodoché viene a mancare ogni solido riferimento a una realtà oggettiva. E qui il merito sta tutto, o quasi, nel genio dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz – anch’egli proveniente dall’esperienza del Mercury Theatre – sulla cui figura è incentrato il film Mank di David Fincher (2020).

La prima cosa che salta all’occhio in questo lavoro riguarda l’aspetto formale: l’utilizzo del bianco e nero, la sceneggiatura ellittica a opera di Jack Fincher (padre del regista, scomparso nel 2003), nonché le numerose citazioni sparse nella storia, sono tutti elementi che rimandano al capostipite cinematografico di Orson Welles. Addirittura in certi punti è possibile avvertire un fruscio di sottofondo nel sonoro, come quello di una vecchia pellicola, senza contare la presenza del bollino di sincronizzazione nell’angolo in alto a destra di alcuni fotogrammi, che serviva in tempi andati al proiezionista per capire quando cambiare rullo. Ma a fare la grandezza di questo film non sono tanto simili omaggi e accortezze, destinate a un pubblico di cinefili, quanto la perenne attualità del tema trattato attraverso la ricostruzione dei retroscena inerenti alla scrittura di Quarto potere, ovvero il rapporto tra arte e industria – tra l’artista e il potere.

Non è un mistero, infatti, che l’opera di Wells e Mankiewicz sia largamente ispirata alla biografia di William Randolph Hearst, editore, imprenditore e politico statunitense, vissuto tra il 1863 e il 1951. Dal film di Fincher risultano evidenti i legami di quest’ultimo con Hollywood e, in particolare, con la casa di produzione MGM di Louis B. Mayer e Sam Goldwyn, con la quale Mankiewicz ha spesso e volentieri avuto una relazione conflittuale, acuitasi nel 1934 in occasione delle elezioni per il governatore della California, che vedeva contrapposti Frank Merriam per i Repubblicani e lo scrittore socialista Upton Sinclair per i Democratici. Ma andiamo per ordine, anche se questo significherà restituire un impianto più o meno lineare alla sceneggiatura ellittica di Jack Fincher.

Dopo un brutto incidente automobilistico in seguito al quale Mankiewicz (Gary Oldman) si ritrova con una gamba ingessata, il nostro viene incaricato da Orson Welles (Tom Burke) di scrivere la sceneggiatura per Quarto potere. A tal proposito, vale la pena accennare brevemente al contesto da cui prende avvio una simile impresa. Orson Welles era già famoso ai tempi per essere una sorta di enfant prodige il cui genio eclettico era in grado di spaziare pressoché in ogni ambito artistico. Giusto per fare un esempio, del 1938 è il suo celeberrimo sceneggiato radiofonico di fantascienza La guerra dei mondi, ascoltando il quale innumerevoli americani si convinsero fosse davvero in atto uno sbarco alieno negli Stati Uniti. Nessun mistero, dunque, che una casa di produzione cinematografica come la RKO gli avesse dato libertà assoluta sul montaggio finale dei suoi film, tra cui un adattamento – purtroppo mai realizzato – da Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Un privilegio di cui pochissimi godevano all’epoca come oggi, tanto più significativo, se si considera che Welles nel 1940 – l’anno in cui venne scritto Quarto potere – aveva appena ventiquattro anni.

Perché Mankiewicz abbia modo di lavorare senza distrazioni, Welles lo fa trasferire in un ranch di Victorville, California, sotto la custodia dell’editor John Houseman (Sam Troughton), personaggio che nel film di Fincher è dipinto in maniera alquanto caricaturale. Nonostante il caldo, indossa sempre una giacca elegante, per non parlare dei suoi interventi sulla sceneggiatura, in seguito ai quali – è un’espressione di Mank – tutti i personaggi si ritrovano a parlare come stitici docenti di Oxford. Non è un caso, dunque, che proprio a Houseman sia affidato, tra le altre cose, il compito di verificare che Mank non assuma alcolici, vista la sua dipendenza da essi – malattia che lo porterà precocemente alla tomba nel 1953. A tal proposito, una cassa di whisky viene sfoggiata quale premio di cui godere a lavoro ultimato. Mank, bloccato a letto dalla gamba ingessata – zoppo come lo è Efesto nella mitologia greca, dio che con la sua attività solitaria di fabbro, rintanato nelle viscere della terra, si pone quale emblema del lavoro creativo dell’artista – può solo osservarla sul tavolo vicino all’ingresso, senza avere modo di raggiungerla. Almeno in teoria… Si sa, l’occasione fa l’uomo ladro. Senonché, quando Mank riesce finalmente a recuperare una bottiglia, scopre che questa, come le altre, è, in realtà, colma di sonnifero. È Houseman a spiegare il motivo: “Il giovane Orson non crede nella fortuna”. Il che denota già il carattere accentratore del genio di Kenosha, contraddistinto da evidenti manie di protagonismo, nonché da una spiccata ossessione per il controllo – aspetto di cui torneremo a parlare più avanti.

La scadenza per la consegna della sceneggiatura è di sessanta giorni, anziché i novanta pattuiti in precedenza. Rita Alexander (Lily Collins) aiuta Mank in qualità di dattilografa, mentre lui, come si dice facesse Proust, lavora stando sdraiato a letto. Ed è proprio grazie a questo personaggio e a quello di fräulein Frieda (Monika Gossman) – presente al ranch con la mansione di governante – che nel film di Fincher emerge un fatto molto importante per comprendere il carattere di Mankiewicz. Proprio con Rita egli aveva, infatti, avuto un diverbio a causa del suo atteggiamento sprezzante rispetto all’impegno del marito di lei come volontario nella Royal Air Force contro i nazisti in Europa: “A lui la mia compassione e le preghiere. Vista la velocità e la quota raggiungibile e il raggio di virata del Messerschmitt…” Commenti che si rivelano tanto più infelici nel momento in cui si scopre che l’aviatore è dato per disperso nel Mare del Nord, lungo le coste della Norvegia, in seguito all’affondamento di una portaerei. Quando poi lo sceneggiatore, grazie alla complicità di un fattorino, riesce a introdurre nel ranch delle bottiglie di vero whisky, la rabbia di Rita si manifesta sotto forma di una violenta indignazione. Senonché fräulein Frieda, accusata da Rita di mostrarsi troppo indulgente nei confronti di Mank, le racconta di come lei e altre cento persone di un villaggio ebreo in Germania debbano la vita allo sceneggiatore in quanto emigrati negli Stati Uniti grazie al suo sostegno legale e finanziario, aggiungendo inoltre: “Joseph Goebbels, il ministro della Propaganda, ha vietato di proiettare i suoi film in terra tedesca. Ha scritto un film sui nazisti che nessuno studio di nessun Paese oserà mai fare. Io penso che, se desidera bere, è un uomo adulto, un brav’uomo, e andrebbe trattato in quanto tale”. Discorso tanto più significativo se lo si considera in rapporto non solo al coraggio e all’umanità di Mank celati sotto la sua corazza di cinismo, ma anche al tema della propaganda legata al cinema, rispetto al quale gli ostacoli posti da William Randolph Hearst alla realizzazione di Quarto potere costituiscono un caso emblematico – per non parlare dello sfacciato utilizzo da parte di Louis B. Mayer dei propri studi di produzione per minare la credibilità di Upton Sinclair nel contesto delle elezioni del 1934. A questo punto, però, è necessario fare un salto indietro, restituendo compattezza agli innumerevoli flashback che intervallano le scene relative al lavoro di Mankiewicz presso il ranch di Victorville.

Già nel 1930, quando ancora lavorava alla Paramount, prima di passare alla MGM, lo sceneggiatore era entrato in contatto con William Randolph Hearst (Charles Dance) attraverso il collega Charles Lederer (Joseph Cross) – ai tempi ancora un novellino a Hollywood, il cui punto di vista viene utilizzato da Fincher per introdurre lo spettatore nell’ambiente degli studios, occasione per un esilarante intervento dissacratorio nei confronti degli stessi – nipote dell’attrice Marion Davies (Amanda Sayfried), la giovane moglie di Hearst, colei che ispirerà il personaggio di Susan Alexander (Dorothy Comingore) in Quarto potere, la poco talentuosa cantante d’opera attorno alla quale Kane costruisce una prigione dorata nel suo ‘castello’ di Candalù, corrispettivo cinematografico della monumentale villa di San Simeon, ricolma di opere d’arte importate dall’Europa, in cui vivevano i coniugi Hearst. Il breve colloquio che qui Mank ha con Marion Davies, impegnata nelle riprese di un film finanziato dal marito, introduce già alla complessità del personaggio di lei, molto diverso, in realtà, da quello decisamente più scialbo e patetico di Susan Alexander. Quando Marion osserva che Mank si dimostra più forte di quanto non sembri, la risposta dello sceneggiatore è una considerazione destinata a tornare ancora nel corso del film: “E, da quanto posso capire, lei più intelligente”. In effetti, almeno per come viene presentata nel lavoro di Fincher, Marion è costantemente impegnata a recitare la parte dell’ingenua – una prova attoriale che le riesce sicuramente meglio di quelle affrontate nei suoi film, tanto che nessuno, se non Mank, pare accorgersi dell’inganno. La complicità tra i due è evidente. E risulta cruciale nelle scene relative ai festeggiamenti per il compleanno di Louis B. Mayer (Arliss Howard) presso San Simeon.

Siamo nel 1933. Tra gli invitati compaiono anche il produttore Irving Thalberg (Ferdinand Kingsley) e nientepopodimeno che l’assistente particolare del presidente Roosevelt. La discussione verte presto su temi politici e, in particolare, sulla recente ascesa di Hitler in Germania e sull’ultimo libro di Upton Sinclair. Rispetto al nazismo, si evidenzia la totale assenza di lungimiranza da parte di Hearst, il quale afferma che il führer non resterà in cattedra a lungo in quanto i tedeschi sono un popolo riflessivo e rispettoso – discorso subito sostenuto da Thalberg: “Chi prenderà un pazzo del genere sul serio?” Al che si aggiunge l’ottuso cinismo di Mayer in rapporto ai suoi interessi nell’industria cinematografica e alla possibilità che certi film, come i libri, vengano bruciati in terra tedesca: “Non volti le spalle a un mercato come la Germania”. Riguardo a Sinclair poi è ancora più tranchant: “Eccone uno che non opzioneremo, eh, Irving? Quel ratto bolscevico merita di comparire come Hitler nella lista di quelli che non vanno presi sul serio”. Da notare, inoltre, l’osservazione dell’assistente particolare di Roosevelt a conferma di come anche un presidente ‘di sinistra’ – famoso per aver adottato delle politiche economiche keynesiane nel contesto della Grande Depressione – fosse preoccupato dalla sempre più decisa espansione dell’ideale socialista negli Stati Uniti: “In via confidenziale, il presidente dice che va tenuto d’occhio. Specie ora che i Repubblicani hanno deciso di ricandidare Frank Merriam”.

In effetti, il crollo di Wall Street nel 1929 aveva messo in crisi il concetto di sogno americano, sostenuto dalla narrazione ufficiale. Da qui lo spostamento a sinistra – o quantomeno la creazione dell’humus sociale perché ciò avvenisse – di grandi masse di lavoratori finiti sul lastrico e la conseguente esacerbazione della fobia del comunista in seno alla classe dirigente. Senonché, per quanto ‘radicali’ rispetto al contesto nel quale si muoveva, le idee di Sinclair restavano comunque a livello di un energico riformismo che prevedesse, nondimeno, la restituzione allo Stato della California di ampi settori dell’economia, rimasti, fino a quel momento, in mano a monopoli privati: petrolio, ferrovie ecc. Come afferma Mank: “Upton desidera solo che lei destini parte della sua gratifica natalizia, Irving, a chi le fa le pulizie in casa”. Ma persino un riformista – determinato, dunque, ad agire all’interno delle istituzioni e non in contrasto a esse in chiave rivoluzionaria – per uomini come Hearst e Mayer costituiva una minaccia inaccettabile.

In particolare, l’influenza del primo nelle alte sfere della politica viene rivelata ‘ingenuamente’ da Marion nel momento in cui racconta di come il marito abbia contribuito, attraverso i suoi consigli e indicazioni, a formare il gabinetto di Roosevelt. Il che diventa occasione per un colloquio a tu per tu tra lei e Mank all’esterno della villa. Non per niente, Marion mostra allo sceneggiatore il telefono da campo di Hearst, attraverso cui il magnate tiene i contatti con il suo impero: simbolicamente esso rappresenta la ‘chiamata’ allusiva da lei indirizzata a Mankiewicz, parlando dei rapporti tra il presidente e il marito. Perché? Marion non si scopre mai completamente: il suo è sempre un atteggiamento ambiguo. Eppure dal dialogo con Mank risulta evidente la sua insofferenza nei confronti di Hearst, il quale si era mostrato poco prima infastidito dal fatto che la moglie si fosse recata in un cinema di Santa Barbara per vedere Quarantaduesima strada: “C’è una bella sala proiezioni qui [a San Simeon, n.d.a]”. Ovvia è la sua volontà di tenere Marion rinchiusa in una prigione dorata. E, a tal proposito, non è un caso che buona parte del dialogo tra lei e Mank si svolga di fronte allo zoo privato di Hearst – metafora non solo della schiavitù a cui è soggetta la donna, ma anche dei limiti imposti al cinema e all’arte in generale dal potere costituito. Davanti ad alcune scimmie che urlano in gabbia, Marion ostenta una sarcastica indignazione: “Nessuno, ma proprio nessuno può fare il verso al grande William Randolph Hearst!” Senza contare che cita a memoria il passaggio di un libro di Upton Sinclair in cui viene fatto riferimento proprio a lei e al marito, ennesima prova della profonda consapevolezza di Marion, celata sotto la maschera della sua ingenuità: “Ho visto il nostro più facoltoso editore di giornali tenere la sua amante attrice in una città privata fatta di palazzi e cattedrali, riccamente arredata con carichi di ciarpame importato dall’Europa e circondata da numerosi acri di terra riservarti al godimento di zebre e giraffe. E l’ho sentito dire, sorridendo, di aver speso sei milioni di dollari per costruire una reputazione alla sua signora e di usare i suoi giornali per applaudirne i cambi di cappello”.

Si capisce, dunque, che l’odio provato da Hearst nei confronti dello scrittore è dovuto anche a una questione personale. E lo stesso vale per Mayer. Come spiega Mank: “Sinclair lo ha sorpreso con le braghe calate. E ha scritto che Mayer ha preso una bustarella per guardare da un’altra parte, affinché una rivale potesse comprare la MGM. È complicato. […] Qui servirebbe una laurea in ladrocinio. […]. Quel piccolo salsicciotto poteva finire in galera. Quanta ipocrisia… […] Tutto quello che fa lui è per la famiglia [la MGM, n.d.a.]. Tranne quando si tratta di vendere il proprio cognome a un concorrente nel cuore della notte. Non possiede la MGM più di quanto l’abbia Sam Goldwyn. La gestiscono per qualche riccone dell’Est. E la prigione non è qualcosa che un animale come Mayer potrebbe dimenticare”.

Si scoprirà poi che a detenere cospicue quote della MGM è proprio Hearst. Nessuna sorpresa, dunque, che dopo la scesa in campo di Sinclair alle elezioni del 1934, proprio negli studi della MGM vengano realizzati dei falsi cinegiornali, finanziati da Hearst, con l’obiettivo di screditarlo. A tal proposito, vale la pena riportare un discorso pronunciato da Mank di fronte a Irving Thalberg, il quale, ricattando il primo per alcuni suoi debiti di gioco, vorrebbe convincerlo a dare la sua adesione a un fondo anti-Sinclair: “Perché si comporta come uno sciocco galoppino elettorale? Non le serve la mia donazione né quella di nessun altro. Tutto quello che le occorre lo ha già qui. Lei può convincere il mondo intero che King Kong è alto dieci piani e che Mary Pickford è vergine a quarant’anni”.

Tuttavia, per quanto consapevole dell’enorme influenza che ha il cinema sulle masse, Mank, per il momento, crede ancora che gli elettori non si faranno abbindolare da simili sotterfugi, essendo la condizione dei più affatto disperata. Solo quando assiste a un falso cinegiornale, girato da un suo ex collaboratore, Shelley Metcalf (Jamie McShane), inizia seriamente a preoccuparsi: “È abbastanza per convincermi che per un pubblico ignaro uno sceneggiatore è una minaccia più grande di un burocrate di partito”. Qui, infatti, vengono mostrate una serie di interviste posticce, costruite in modo da far leva, tra le altre cose, sulle paure e i pregiudizi dei californiani nei confronti delle enormi masse di contadini in fuga dall’Est in seguito alla confisca da parte delle banche dei campi su cui vivevano e lavoravano da generazioni in qualità di mezzadri – migrazione magistralmente descritta da Steinbeck nel suo capolavoro letterario Furore, riadattato per il cinema da John Ford nel 1940, pellicola giunta in Italia solo nel 1947 con un doppiaggio ridicolo in cui viene azzerata la carica conflittuale contenuta nel monologo del protagonista Tom Joad, attraverso il quale egli dimostra di essere finalmente giunto ad avere una coscienza di classe; ed è ancora l’utilizzo propagandistico dei film a manifestarsi in tale bieca opera di contraffazione, dovuta indubbiamente al ruolo della Democrazia cristiana nel clima italiano del dopoguerra.

Tornando a Mank, la notte delle elezioni risulta tragica non solo per la sconfitta di Sinclair, ma anche per il suicidio di Shelley Metcalf, rispetto al quale va detto che si tratta di un’invenzione cinematografica in quanto tale personaggio non è mai esistito realmente. Risulta evidente, tuttavia, il motivo che ha spinto Fincher a inserirlo nella storia. La scelta estrema di Metcalf è, infatti, dovuta, oltre che alla recente scoperta di essere malato di Parkinson – sul piano simbolico, il corrispettivo fisiologico della sua mancanza di fermezza morale – ai sensi di colpa per aver preso parte attiva ai finti cinegiornali contro Sinclair, accecato dall’idea di diventare un regista. Scelta così commentata da Mankiewicz, il quale, per quanto deluso, aveva comunque evitato di esprimere una condanna tout court nei confronti dell’amico, consapevole dell’immenso potere di seduzione che è in grado di esercitare Hollywood su una persona ambiziosa e non troppo intelligente: “Non sei il primo a barattare l’integrità per una poltrona”. In una logica prettamente narrativa, tale suicidio si pone, dunque, in qualità di fondamentale premessa per la prossima rottura tra Mank e la MGM.

Siamo nel 1937. Presso San Simeon si sta tenendo una cena in maschera a tema circense, alla quale Mank giunge ubriaco fradicio, senza indossare alcun costume – fatto che evidenzia la sua estraneità ‘ontologica’ rispetto agli altri invitati riuniti attorno alla tavola. Trasportato dalla foga infusagli dall’alcol, egli espone l’idea per un film che dovrebbe essere la rivisitazione moderna del Don Chisciotte di Cervantes – in realtà, un’evidente attacco a Hearst, con particolare riferimento alla sua apostasia rispetto agli ideali socialisti di gioventù. Non per niente, mentre ne parla, Mank rischia di ustionarsi, sporgendosi verso il camino per accendere una sigaretta – chiara allusione al fatto che sta giocando con il fuoco. Ma egli prosegue, è implacabile, sta buttando fuori tutta la rabbia accumulata in anni e anni di lavoro presso gli studios. A questo proposito, il fatto che vomiti alla fine del discorso è pure da leggere in chiave simbolica. Quando poi Mayer in un moto di rabbia lo informa che a pagare metà del suo stipendio è proprio Hearst, risulta chiaro che Mank ha ormai chiuso con la MGM.

Accompagnandolo alla porta, il grande vecchio gli narra una parabola già accennata in una scena precedente, quella della scimmia e del suonatore di organetto: “La scimmia del suonatore di organetto è piccola di statura e, provenendo da uno stato selvatico, è naturalmente sopraffatta dall’enormità del nuovo mondo che la circonda. Ma ogni mattina una gentile donna anziana le fa indossare un bel vestito e l’abbiglia. Le infila un gilet di velluto rosso decorato con bottoni di perla e un bellissimo fez rosso con una nappa di seta. Calza poi delle scarpe di broccato dalla punta arricciata all’insù. Poi le viene affidato un elegante carillon dorato attaccato a una catena, anch’essa d’oro, fissata attorno al suo collo – e al suo collo soltanto. Ogniqualvolta si avventura in città per una nuova esibizione, essa pensa: «Devo proprio essere qualcuno molto potente! Con quanta pazienza tutti aspettano soltanto per vedermi danzare! Ovunque io vada – continua a riflettere – questo bel carillon mi seguirà e, con esso, questo poveretto, quest’uomo oppresso. E, se io decidessi di non ballare, questo miserabile ambulante morirebbe di fame. Ogni volta, invece, che io decido di ballare, ogni volta, sempre, egli deve suonare.»“ E non bisogna essere dei geni dell’esegesi per comprendere che in tale parabola la parte della scimmia è riservata a Mank e quella del suonatore di organetto a Hearst, mirabile allegoria del rapporto tra l’artista e il potere.

Torniamo così al ranch di Victorville nel 1940. La sceneggiatura per Quarto potere è ormai terminata. Persino John Houseman ne è entusiasta, tanto da paragonarla al Re Lear di Shakespeare. Tuttavia, la voce di un film ispirato alla vita di Hearst si è sparsa negli ambienti hollywoodiani, sicché Mank inizia a ricevere una serie di visite da persone che, per un motivo o per l’altro, vorrebbero convincerlo ad abbandonare l’impresa. Il primo è Charlie Lederman, il quale considera il lavoro dello sceneggiatore alla stregua di un tradimento personale in rapporto a Marion Davies: “Che posso dire? È mia zia…” Inoltre, riferendosi al film: “È una medicina troppo potente per una vita di romantico egocentrismo. Una di quelle cure forse peggiori del male stesso”. Da notare che questa scena è posta subito dopo un flashback in cui Mank aveva provato inutilmente a convincere Marion a fare uno ‘scherzo’ a Mayer, ovvero dirgli che Hearst voleva distruggere i falsi cinegiornali contro Upton Sinclair. L’attrice si era rifiutata, poiché proprio quel giorno doveva trasferirsi negli studi della Warner – e aveva già fatto il suo ‘addio’ ufficiale alla MGM. Dal che si evidenzia un altro aspetto del carattere di Marion. Se è vero, infatti, che la donna è più intelligente di quanto non sembri, ciò non le impedisce di essere al contempo estremamente vanitosa. Da qui il raffreddamento dei rapporti tra lei e Mank e la conseguente assenza di remore morali da parte dello sceneggiatore nel fare di Marion la Susan Alexander di Quarto potere.

La seconda visita ricevuta da Mankiewicz è del fratello Joe (Tom Pelphrey), il quale era stato introdotto dal primo negli studi della MGM nel 1934, occasione, tra l’altro, per una fantastica performance di Arliss Howard nella parte di Mayer, ritratto mentre monologa a ritmo di jazz in un piano sequenza con carrellata all’indietro – tecnica che rimanda immediatamente a Birdman (2014) di Alejandro González Iñárritu, altra pellicola che deve molto alla lezione di Welles. Anche Joe, nel tentativo di convincere Mank ad abbandonare per il suo bene il progetto di Quarto potere, si sofferma su Marion – e all’obiezione del fratello sul fatto che quello di Susan Alexander è un personaggio secondario ribatte: “È per questo che sono qui. A nome di tutti i personaggi secondari”. Battuta dal sapore decisamente meta-cinematografico, se si considera che Joe nel lavoro di Fincher è poco più che una comparsa. Tuttavia, è proprio lui a pronunciare una frase destinata ad avere un’enorme importanza nel confronto che si prepara tra Mank e Orson Welles: “È la cosa migliore che tu abbia mai scritto”. Prima del duello con il genio di Kenosha, però, lo sceneggiatore deve fare i conti direttamente con Marion Davies, anch’ella in visita al ranch di Victorville.

Diversamente da quanto si potrebbe immaginare, la donna non è arrabbiata per come Mank l’ha ritratta nell’opera. Del resto, quando lui afferma che il personaggio di Susan Alexander è ispirato più all’idea che il pubblico ha di Marion che non alla sua realtà effettiva di essere umano, si può credergli: la complicità che lo aveva legato in un primo momento alla moglie di Hearst sta lì a dimostrarlo. Tuttavia, Marion è preoccupata per il marito: “Non l’ho detto a nessuno questo. Ma gli ho dovuto prestare un milione di dollari solo per salvare San Simeon”. In effetti, anche se ciò non viene mostrato nel lavoro di Fincher, di lì a poco Hearst dichiarerà bancarotta. Inoltre, prosegue Marion: “Una cosa verissima che tu hai scritto nel tuo copione è quanto solo lui si sia sentito da bambino”. Cionondimeno, Mank è deciso ad andare fino in fondo: “Io spero, se questo film verrà girato, che tu possa perdonarmi”. Al che Marion risponde: “E io spero, se non verrà girato, che tu perdoni me”. Frase che prelude agli innumerevoli ostacoli posti da Hearst alla realizzazione e distribuzione di Quarto potere, per avere una conoscenza dei quali si rimanda il lettore al film RKO 281 (1999) di Benjamin Ross con John Malkovich nei panni di Mankiewicz e Liev Schreiber in quelli di Welles.

Un discorso a parte merita la moglie di Mank, Sara (Tuppence Middleton), sempre dalla parte del marito, anche e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Tra quanti si recano a Victorville per incontrare lo sceneggiatore a lavoro concluso, lei è l’unica a mostrargli un sostegno incondizionato, nonostante le tribolazioni a cui il carattere burrascoso di Mankiewicz la condanna: “Ho tirato su i tuoi figli in maniera kosher completamente da sola, ho sopportato il tuo alcolismo suicida, il gioco d’azzardo compulsivo, le tue sciocche storie platoniche. Sei in debito, Herman. Joe dice di non poterlo garantire, ma, se fossi gentile con Mayer, forse potresti riavere il tuo posto. Questo vuoi sentirti dire? So già quale sarebbe la tua risposta. […] Ma, essendomi dedicata a te, devo restarti accanto per vedere come va a finire”. Quasi una conferma del vecchio adagio secondo il quale dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, a cui deve aggiungersi, però, la considerazione che una simile massima è rivelatrice della società patriarcale di cui è frutto.

Giungiamo così al temuto confronto con Orson Welles, riguardante il fatto che Mank, consapevole di aver scritto con Quarto potere il suo capolavoro, vorrebbe firmare il film, nonostante il contratto da lui firmato preveda che resti anonimo – clausola emblematica della personalità accentratrice del genio di Kenosha a cui avevamo accennato in precedenza. A conferma di ciò, Welles non prende affatto bene la richiesta dello sceneggiatore, arrivando a fracassare la cassa di whisky-sonnifero contro una parete del ranch. Gesto che diventa occasione per un’altra battuta – pronunciata questa volta da Mankiewicz – a cui è possibile dare una lettura meta-cinematografica in diretto rapporto con la scena qui rappresentata: “Ecco quello che ci vuole quando Susan lascia Kane: un atto di violenza purificatrice”. Alla fine, Mank l’ha vinta. Del resto, non gli interessava avere più soldi o essere sollevato dall’onere della riscrittura, come offertogli da Welles. Il motivo è esistenziale: scrivendo Quarto potere, Mank ha ritrovato se stesso. Sicché è da leggersi in chiave simbolica il fatto che anche Rita ‘ritrovi’ il marito attraverso una lettera che la informa di come egli, in seguito all’affondamento della portaerei, sia sopravvissuto, prendendo terra alle Orcadi.

Il film si conclude con alcune immagini di repertorio relative all’assegnazione del premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale a Quarto potere nel 1942, diviso tra Orson Welles e Mankiewicz, nonché con una ricostruzione dell’ipotetico discorso che avrebbe potuto tenere quest’ultimo, se si fosse presentato al Biltmore Hotel per la consegna della statuetta: “Sono veramente molto felice di accettare questo premio per come quella sceneggiatura è stata scritta. E questo equivale a dire: in totale assenza di Orson Wells”.

Comunque, al di là del giusto riconoscimento dovuto a Mankiewicz, rispetto al quale va detto che fin troppo spesso il lavoro dello sceneggiatore resta nell’ombra, oscurato dal nome del regista, l’opera di Fincher – vale la pena ripeterlo in chiusura – è importante per la riflessione che stimola sul ruolo dell’artista all’interno della società. Sarebbe bello poter dire che oggi l’influenza di uomini come Randolph Hearst sul cinema o quant’altro non esista più; ma ovviamente sarebbe un’assurdità. La situazione è semmai peggiorata nel corso degli anni. E non perché esistano organi di censura particolarmente severi rispetto al lavoro creativo di scrittori, sceneggiatori, registi ecc., per quanto, soprattutto in ambito cinematografico, questo aspetto non vada sottovalutato. Tuttavia, il potere ha ormai imparato come per la propria autoconservazione sia decisamente più efficacie esercitare un controllo ‘morbido’, che mantenga l’illusione della libertà, salvo poi, all’occorrenza, mostrare tutta la forza repressiva di cui è capace. Restando nei confini del nostro ambito di analisi, la questione è piuttosto strutturale, relativa all’organizzazione della società odierna, per cui si manifesta quella che Pasolini definiva la dittatura del mercato in virtù della quale gli spazi di espressione e condivisione vengono saturati da innocui prodotti di intrattenimento. Se poi applichiamo al nostro esame gli strumenti offertici da Deboard, comprendiamo bene come anche opere potenzialmente avverse allo status quo vengano disinnescate dalla loro distribuzione e fruizione in chiave meramente spettacolare (1). Da qui la difficoltà per i lavori di esordienti e non, motivati da un rigoroso intento critico, non solo di giungere a un vasto pubblico – per non parlare dei progetti che nemmeno vengono realizzati per mancanza di finanziamenti o altro – ma anche di incidere davvero sull’esistente. Tuttavia, sempre per citare Pasolini, l’alternativa a questo stato di cose sarebbe il suicidio intellettuale: l’artista che si pone in qualità di parresiastes nei confronti del potere costituito è condannato a un continuo braccio di ferro con il sistema capitalistico (2). Ben venga, dunque, che continuino a essere prodotti, nonostante tutto, film come Mank. E lo stesso vale per gli altri lavori di cui abbiamo parlato – e continueremo a parlare – sulle pagine di questa rubrica.

1) Cfr. Guy Deboard, La società dello spettacolo, Massari Editore

2) Cfr. Michel Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica, Donzelli. Il parresiastes è colui il quale, anche a rischio della vita, dice la verità, laddove il potere la nega. Per quanto riguarda le analisi di Pasolini, si rimanda il lettore al seguente link, con particolare riferimento a quanto segue al minuto 18.57 del video: https://www.teche.rai.it/2015/02/pasolini-e-il-pubblico-cinema-70-1970/