Pedro Paez* e Vittorio Agnoletto

I conflitti del XXI secolo: multinazionali vs Stati, capitalismo finanziario vs capitalismo produttivo, economie avanzate vs industria semiperiferica: guerre in nome del profitto

Incontro-dibattito Le relazioni tra gli Stati nazionali e le imprese multinazionali nell’era della globalizzazione, Facoltà di Scienze politiche, Università Statale di Milano, 23 ottobre 2014

Pedro Paez. Nelle ultime tre/quattro decadi il mondo è stato dominato da un pensiero unico. Sfortunatamente non lo percepiamo come tale, per colpa della profondità con cui lo abbiamo interiorizzato, attraverso alcuni modelli di pensiero ben definiti, specifiche letture della Storia, della politica, della geopolitica che sono diventate dominanti rispetto ad altre; soprattutto abbiamo assimilato l’idea che le trasformazioni del capitalismo e della società moderna siano strutturalmente irreversibili. Quello che ci viene presentato oggi, in questa fase di crisi economica, è l’esistenza di una contrapposizione tra gli Stati nazione e le istituzioni transnazionali.

Occorre innanzitutto riflettere su che cosa sia l’istituzione statale: noi consideriamo lo Stato una realtà naturale come il vento, i fiumi, le montagne, mentre è una costruzione storica. Possiamo individuare proprio a Milano, sette secoli fa, con la famiglia Visconti, la nascita del prototipo del futuro modello di Stato dell’Europa dell’Ovest. Le successive trasformazioni, basate sull’umanesimo cattolico di San Tommaso ma soprattutto sul pensiero di Niccolò Cusano e sulla teoria politica di Macchiavelli, hanno creato le strutture fondanti della stessa istituzione dello Stato, regole interne e coerenti che non sono solo una questione di legittimità o di ideologia o di consenso, ma sono le regole del gioco dell’accumulazione capitalistica; norme che rendevano impossibile una modalità diversa di accumulazione, a meno di non violarle, rompendo i patti civili che erano alla base della società. Così come, precedentemente, il diritto romano aveva organizzato le dispute legali, fissando forme civili di risoluzione dei conflitti che si venivano a creare tra i differenti poteri del capitalismo all’interno del mercato, ancora prima che il capitalismo esistesse, più di 2000 anni fa.

Gli Stati nazione sono stati costituiti attraverso una coerente normativa gerarchica e piramidale che consentiva di aprire le porte a bilaterali e volontarie relazioni di mercato, perché quest’ultimo non può operare senza norme, o forse senza la finzione che esiste un volontario patto tra le parti, che agiscono su piani simmetrici e in accordo sulle transazioni. Occorre sempre tenere a mente che una transazione economica è un conflitto politico già risolto. La moneta stessa, ogni tipo di transazione monetaria, è una sublimazione della possibile violenza che coinvolge ogni disputa in merito all’equivalenza della transazione.

Lo stesso meccanismo della formazione dei prezzi non è una dinamica automatica: è un processo nel quale le logiche del capitalismo, che sono basate sul principio che si debba permanentemente massimizzare la differenza tra l’ammontare del denaro che si introduce nel mercato e quello che si estrae – la formazione del profitto – richiede un continuo processo aggiuntivo, una potenza di elaborazione, che non si trova all’interno del mercato, che non proviene dagli operatori originali, ma dagli Stati sovrani. Sono questi ultimi che attraverso il signoraggio, ossia la capacità e la possibilità di imporre arbitrariamente l’ammontare di moneta in circolazione con la sua emissione, incidono nella formazione dei prezzi. La massimizzazione del profitto richiede dunque una permanente frattura tra il denaro che si immette nel mercato, attraverso i prodotti, e quello che si estrae, con la vendita dei prodotti.

Non è un aspetto di poco conto. Sono il sistema nazionale del credito e quello della spesa pubblica che introducono nel mercato questa indispensabile capacità addizionale. Ciò significa che tutto l’apparato e l’intervento macroeconomico degli Stati non sta al di sopra del sistema capitalistico, ma ne è parte integrante; diversamente sarebbe impossibile per il capitale realizzare i profitti.

Lo sviluppo del capitalismo moderno operato sotto gli Stati è direttamente collegato, per esempio, alla pace di Westfalia del 1648, nella quale la giurisdizione delle nazioni nascenti su un determinato territorio stabiliva le condizioni di apertura del mercato interno e le normative giuridiche, in modo da fissare regole del gioco eguali per tutti; esigenze di base per la competizione, per il principio di accumulazione, primitiva o ordinaria, e la possibilità di una permanente introduzione di scienza e tecnologia nel processo lavorativo. In pratica venivano create, normate e sostenute le esigenze del capitale manifatturiero, che si evolveva di pari passo con il capitale commerciale e il capitale usuraio. È questa la reale dimensione, la profonda trascendenza, della costituzione degli Stati nazione.

Attualmente queste tre forme di capitale – manifatturiero, commerciale e usuraio – sono diventate figure di capitale pre-capitalistico. Nelle ultime decadi l’impresa ha conquistato la supremazia rispetto alla giurisdizione sovrana degli Stati, innescando un cambiamento che sta generando una permanente dinamica di erosione sia dei meccanismi di base dell’accumulazione moderna, ordinaria, che delle condizioni di stabilità politica, perché, lo ricordiamo, ogni transazione economica è un conflitto politico già risolto.

Prima di tutto dobbiamo capire che l’attuale crisi non è una crisi finanziaria: stiamo vivendo gli effetti dell’implosione finanziaria, ma questa è solo l’esplicitazione delle profonde conseguenze di una crisi strutturale della produzione avanzata. Gli anni d’oro del capitalismo sono stati il prodotto di una temporanea risoluzione della precedente crisi strutturale, che si è manifestata all’inizio del ventesimo secolo: sono state le due guerre mondiali ad aver risolto le crisi geopolitiche dei primi del Novecento, che erano crisi strutturali del sistema produttivo avanzato.

È stata la sconfitta delle forze fasciste, dopo la seconda guerra mondiale, che ha reso possibile la trasformazione della dinamica della distribuzione del reddito a livello globale, aprendo le porte all’aumento della produzione di merci attraverso una massiccia produzione industriale. Abbiamo avuto il New Deal negli Stati Uniti, la costruzione della socialdemocrazia in Europa, le diverse strategie nazionali che hanno coinvolto riforme molto importanti, agrarie e del lavoro, in Giappone, a Taiwan e nel Sud-Est asiatico; abbiamo avuto la decolonizzazione del Sud, l’espansione dell’industrializzazione nell’America latina, in India. Sono state create dinamiche di mercato coerenti con la velocità e l’orientamento del processo di accumulazione di quel periodo storico, ed è questo che ha prodotto gli anni migliori del capitalismo, la più alta creazione di profitti.

Ora cosa abbiamo? In qualche modo una ripetizione del medesimo processo. È stata creata, in termini geografici, una seconda geometria dell’industria produttiva semiperiferica. La prima è stata formata dopo la seconda guerra mondiale, quando gli Stati Uniti, primo potere industriale, hanno investito forze nella ricostruzione dell’Europa e del Giappone; oggi abbiamo la seconda fase consequenziale, controllata da una struttura di potere sovranazionale. Gli Usa e la Gran Bretagna hanno creato le nuove condizione di dominio mondiale, un progetto nato all’interno della Trilaterl Commission e del gruppo Bilderberg, realtà che disegnano una stretta alleanza tra i vincitori e i perdenti dei conflitti mondiali.

La prima crisi strutturale del dopoguerra è esplosa negli anni Settanta, e il tentativo di risolverla è passato attraverso la dinamica della stagflazione, che però si è rivelata insufficiente. Sono stati quindi esplorati e creati nuovi assi geografici per l’industria semiperiferica, le Tigri asiatiche, per esempio. Poi negli ultimi anni, nel mezzo del tentativo di rimediare alla crisi strutturale, abbiamo avuto la formazione di una nuova semiperiferia: i BRIC. Questa economia emergente presenta però una nuova caratteristica: per la prima volta non si sviluppa in terre occupate militarmente. Ogni precedente formazione di un’industria semiperiferica era infatti nata sotto il diretto controllo della Nato, mentre Cina, India, Russia e Brasile non sono Stati occupati, e questo ha creato tensioni geopolitiche.

Il trasferimento del primato dell’industria dai vecchi ai nuovi attori e alla nuova semiperiferia ha però peggiorato i problemi originali della crisi strutturale, perché ogni avvio di produzione avanzata richiede la creazione di una capacità industriale aggiuntiva. Nel caso della Cina abbiamo avuto la compressione dei processi produttivi degli ultimi quarant’anni in meno di quindici anni, e non stiamo parlando della ripetizione dello stesso potere tecnologico ma di un potere avanzato di innovazione tecnologica. La Cina è passata dalla produzione per l’export di merci di consumo a bassa qualità alla produzione di beni ad alta qualità, e negli ultimi cinque-sei anni utilizzando le tecnologie più recenti, nel bel mezzo di una forte rivoluzione scientifica e tecnologica.

Nei primi cinque secoli l’introduzione della scienza e della tecnologia nel processo lavorativo ha creato una rivoluzione nel modo di produzione che è stata simile in tutte le zone geografiche in cui si è diffusa, e che ha sostituito qualsiasi altro sistema di produzione; oggi il capitalismo non ha fermato l’innovazione, ma sta cercando di rallentarla, per evitare di inondare il mercato con merci a basso prezzo che non sono in grado di garantire la rendita del profitto che il regime di monopolio consentirebbe. Il capitalismo, in pratica, ha raggiunto una capacità produttiva che è diventata controproducente per gli interessi del capitalismo stesso.

Oggi il livello di produttività creato dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche è tale che le imprese non fanno in tempo ad ammortizzare il costo dei macchinari, come facevano nella precedente fase del capitalismo, che una nuova tecnologia è già disponibile e li rende obsoleti. Una dinamica particolarmente evidente nel caso dei telefonini, dei computer, di alcuni nuovi materiali. Per questo oggi una lampadina è programmata per durare, per esempio, solo 1.000 ore: perché c’è bisogno di creare una domanda artificiale nel mercato, per ogni tipo di merce. La rivoluzione della produzione agricola negli anni Cinquanta era orientata ad aumentare la qualità dei prodotti, in relazione alla salute; la rivoluzione di oggi mira a introdurre i prodotti transgenici al fine di monopolizzare il controllo dei raccolti, e precludere a chiunque la possibilità di produrre in modo indipendente. Questa è una trasformazione irreversibile del capitalismo, perché è una contraddizione interna, ontologica al sistema, inevitabile, non un momento di confusione.

Per cercare di rispondere a questa crisi strutturale si è innanzitutto modellato il mercato. Dobbiamo per prima cosa analizzare la dinamica interna al sistema capitalistico, la sua ontologica contraddizione, il legame tra profitto e investimenti produttivi. Durante il primo regime di accumulazione abbiamo avuto una corrispondenza, una coevoluzione: alti profitti e alti investimenti. Le crisi cicliche sul piano macroeconomico che si sono verificate non erano altro che livelli coerenti con i differenti ritmi dell’accumulazione capitalistica. Con l’applicazione delle politiche neoliberiste e la conseguente globalizzazione, come prima mossa il capitale ha cercato di ritrovare lo stesso livello di produttività, e quindi ripristinare il livello dei profitti, aggredendo il capitale variabile, ossia la forza lavoro, delocalizzando nei Paesi a bassi salari.

Questo però ha innescato la seconda fase della crisi: per una trentina d’anni i profitti hanno registrato buoni livelli, ma il loro legame non era più con gli investimenti produttivi: era con la speculazione finanziaria. È lì che è stato dirottato il denaro non più destinato al rinnovamento tecnologico del processo di produzione. Il punto, oggi, è che se questo colossale ammontare di denaro che viene pompato nel mercato finanziario fosse immesso negli investimenti produttivi, la crisi strutturale della produzione avanzata potrebbe diventare ancora peggiore. È questa la contraddizione ontologica del capitalismo, e per questo la crisi è strutturale e non ciclica.

Questa economia finanziaria speculativa non ha nulla a che fare con l’economia reale. Non siamo nel processo per cui del denaro, sotto forma di credito, finanzia un progetto produttivo, che crea una merce, che genera un profitto, per pagare il debito iniziale. In questo caso c’è tutto l’interesse affinché il processo produttivo generi utili. Gli investimenti speculativi hanno al contrario l’interesse a precludere, a evitare la possibilità che quel debito venga ripagato. La speculazione cerca la speculazione. Per un tipo di capitalismo finanziario, quello tradizionale, è importante creare le condizioni affinché il debito sia restituito, ma per il capitalismo finanziario basato sulla speculazione conta unicamente preservare la speculazione stessa; e lo può fare solo tenendo i Paesi, le imprese, il lavoro, in una eterna schiavitù.

Al punto in cui siamo, entrambi i tipi di debito sono totalmente insostenibili. Quello tradizionale – debito privato delle famiglie, carte di credito, mutui ipotecari, debito pubblico – lo è divenuto per un problema strutturale di solvibilità, mentre la nuova generazione di debito finanziario che si è presentata in questa fase del capitalismo, la finanza dei derivati, è insostenibile per la sua stessa natura e composizione. Stiamo parlando di prodotti finanziari del tutto fuori controllo, che non poggiano su alcuna piattaforma contabile, strutturati su altri debiti, nella maggior parte dei casi assicurazioni senza premio e senza riserve, e quindi esterni al sistema dei debiti legati all’economia reale; prodotti che rappresentano un nuovo tipo di diritto, un nuovo titolo finanziario.

La finanza dei derivati segna da anni una crescita esponenziale sia rispetto al Pil globale che al debito finanziario nella sua totalità. Giusto per avere un ordine di proporzioni, oggi il Pil mondiale è intorno a 70 trilioni di dollari; il debito tradizionale rappresenta 220 trilioni di dollari; il debito della finanza dei derivati è equivalente a 1.500 trilioni di dollari. È una situazione insostenibile. È come il gioco delle sedie musicali: c’è un gruppo di danzatori e un numero inferiore di sedie, e quando la musica si ferma bisogna cercare di sedersi. Facendo un paragone, è come se ci fossero 7 sedie e 22 persone che ballano – e già così è insostenibile – e improvvisamente compaiono altri 150 giocatori, e il numero di sedie resta il medesimo. Esiste una sola soluzione per tenere in piedi il gioco: non fermare mai la musica. E l’unico modo per farlo è introdurre nuovi danzatori ogni cinque minuti, immettendo liquidità nel sistema. È questo che fanno la Bce, la Fed, la Banca del Giappone, la Banca svizzera e la Banca inglese.

Questa crisi è un enorme processo di espropriazione della capacità di prendere decisioni, a livello degli Stati nazione, delle istituzioni internazionali – come l’Onu, per esempio – e naturalmente dei lavoratori. Siamo davanti alla Cronaca di una morte annunciata. Non c’è niente di più drammatico di questo, e ha implicazioni politiche, morali, ideologiche e perfino religiose. Viviamo una situazione che non ha precedenti storici nel processo di monopolio. L’attuale concentrazione delle imprese multinazionali è qualcosa che non si è mai verificato prima, e non stiamo parlando dei paradisi fiscali e dell’economia sommersa ma di quella legale.

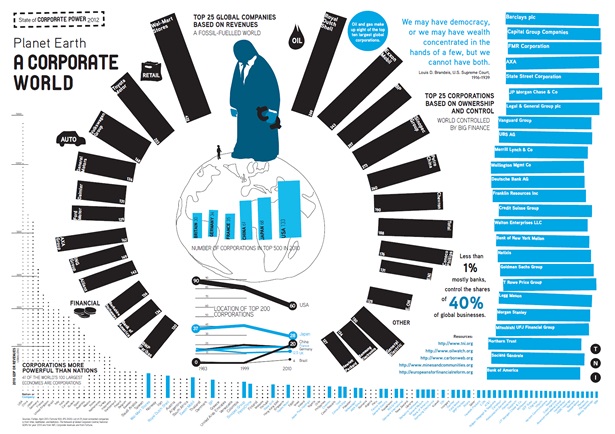

Ci sono 147 corporation, tra loro collegate da una fitta rete di connessioni di varia natura – proprietaria, finanziaria ecc. – che controllano il 40% del Pil mondiale (1). Le persone, le famiglie che possiedono queste 147 corporation, sono le principali responsabili della crisi finanziaria, sono gli autori della corruzione, dell’incompetenza, di questa permanente violazione delle leggi che loro stessi hanno imposto a noi e alla società. Stanno distruggendo le regole e i privilegi del precedente regime che ha sostanziato il capitalismo moderno, che di colpo è divenuto superfluo. Viviamo in un fase di accelerazione del processo di erosione delle istituzioni capitalistiche che lo stesso capitalismo ha creato.

Questo sistema bancario collaterale, il cosiddetto shadow banking system, il sistema bancario ombra, che gestisce la finanza speculativa, è nel cuore stesso delle istituzioni finanziarie: sono le banche troppo grandi per fallire e troppo grandi per andare in prigione. Il concetto di shadow banking è un eufemismo, perché è la gestione in ombra delle banche legali, la parte non regolata che non presentano alle Autority: J.P. Morgan, Unicredit, Societe Generale, Deutsche bank, Barclays ecc. È chiaro che questo sistema è illegale, ma viene portato avanti con arroganza.

Tutto questo avviene nel mezzo di una feroce disputa di potere, anche geopolitica, che si gioca dentro la Trilateral. Per primo è stato provocato il crollo del capitalismo giapponese, con gli accordi del Plaza e del Louvre, che hanno generato la crisi delle banche nipponiche e innescato una depressione che il Giappone vive da venticinque anni; adesso è il momento del continente europeo. Il deterioramento degli indicatori macroeconomici dell’Europa sono la diretta conseguenza dei rimedi messi in atto contro la crisi strutturale: la crisi dei debiti pubblici non è una crisi degli Stati nazione ma del capitalismo, ed è stata introdotta dalle politiche di austerity, le stesse politiche che furono applicate nell’America latina e che sono mirate a togliere ossigeno, a installare una cronica crisi fiscale e finanziaria e a provocare una implosione della situazione sociale.

Quindi la tremenda tensione che stiamo vivendo non è solo una guerra di classe, della classe capitalistica mondiale contro i lavoratori, ma è anche una feroce guerra tra due tipi di capitalismo: finanziario e produttivo. L’orientamento compulsivo verso una deregolamentazione sempre più vasta è stato messo in opera con il supporto e la complicità di tutte le istituzioni finanziarie, quelle che erano nate con gli accordi di Bretton Woods e che originariamente erano parte integrante del meccanismo di rinforzo della capacità degli Stati di regolamentare e intervenire nel mercato; dopo la distruzione degli accordi da parte della City londinese nel 1971 – perché l’avvio l’hanno dato le banche della City e non quelle di Wall Street – quelle istituzioni si sono trasformate nei pilastri dell’ideologia neoliberista, della globalizzazione e della insostenibilità del sistema, e hanno aperto una guerra distruttiva contro gli Stati.

Questa differenza tra la logica dell’accumulazione del capitale finanziario collegato al capitale e al processo produttivo, e la logica del capitale speculativo, è una contraddizione irrisolvibile del capitalismo, che si sta esprimendo anche sugli equilibri mondiali perché è anche una crisi di egemonia. Da qui la forte tensione geopolitica che viviamo oggi, del tutto simile a quella di un secolo fa, prima che scoppiasse la guerra. Ed è per questo che l’espressione geopolitica di questo conflitto potrebbe essere di nuovo la guerra. Perché la guerra è l’unica soluzione che prevede l’agenda del capitale speculativo, nel caso in cui i meccanismi messi in atto contro la crisi strutturale non riescano a far aumentare nuovamente i profitti nell’economia reale. Provocare ogni tipo di conflitto, finanziare ogni parte coinvolta, vendendo armi, e poi distribuire contratti e appalti per la ricostruzione, è l’unico modo per ripristinare la logica di accumulazione dell’economia reale. Naturalmente nel nome della democrazia e della libertà. Quel meccanismo che la comunità internazionale chiama ‘cambi di regime’.

Vittorio Agnoletto. In merito alla finanza speculativa, si stima che globalmente, ogni giorno, avvengano circa 4 miliardi di transazioni finanziarie, e che l’80% di queste siano di tipo speculativo. Per comprendere cosa siano i derivati finanziari possiamo fare un esempio: oggi sei grandi multinazionali controllano il 50% della produzione dei cereali dei prossimi cinque anni nella Borsa mondiale dei cereali a Chicago. Quei cereali ora non sono sul mercato, in gran parte devono ancora essere coltivati, ma la compagnia multinazionale ha un documento di carta, un certificato, dove risulta che sarà proprietaria di gran parte dei cereali che verranno prodotti.

Ci sono delle conseguenze ovvie: la possibilità di costruire dei cartelli monopolistici e di decidere dove e come coltivare – il dove è importante, perché un Paese può passare da un meccanismo di sovranità alimentare, a filiera corta, ossia dove la produzione è legata al consumo, a produzioni monopolistiche finalizzate all’esportazione. Ma c’è un secondo passaggio: il foglio che attesta la produzione futura di cereali ha un valore in sé, da giocare nel meccanismo finanziario come prodotto derivato; la multinazionale lo immette quindi nel mercato speculativo e questo titolo assume autonomia propria, e a un certo punto si slega completamente dalla merce che in teoria rappresenta (che già esiste o che ancora deve essere prodotta). Questo derivato finanziario viene poi spezzettato, diviso in tante piccole parti, mescolato ad altri pezzi di carta, altri derivati, che rappresentano altre merci, e trasformato in quei derivati finanziari tossici di cui nessuno conosce la composizione e che stanno dentro gli interscambi tra le diverse banche – e che sempre più spesso vengono rifilati a ignari cittadini. C’è poi un’ulteriore conseguenza nel caso della Borsa dei cereali di Chicago, perché il prodotto che sottostà ai derivati finanziari è un alimento, un cibo, e quindi è importantissimo.

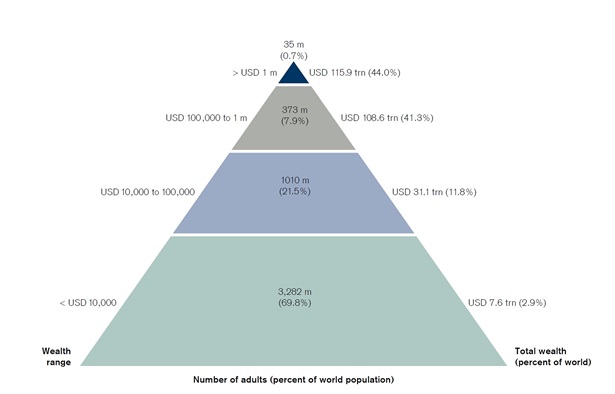

Allargando il discorso sul piano generale, occorre per prima cosa mettere dei punti fermi. Il Global Wealth Report 2014 dell’istituto di ricerca della Credit Suisse riporta, come tutti gli anni, la Piramide della ricchezza globale (Figura 1): lo 0,7% della popolazione controlla il 44% della ricchezza del mondo, e il 7,9% controlla il 41,3%; questo significa che l’8,6 della popolazione controlla l’85,3% della ricchezza. Abbiamo poi, sull’altro lato, il 69,8% della popolazione mondiale, cioè i due terzi, che hanno una ricchezze pari al 2,9%. È una piramide che cresce di anno in anno: la punta diventa sempre più piccola e la base si allarga.

Il Tax Justice Network di John Christensen ha pubblicato una mappa (Figura 2) dove, alla base, sono rappresentate le cento maggiori concentrazioni economiche, e 41 di queste non sono Stati ma multinazionali. Quindi abbiamo delle imprese private che hanno una ricchezza estremamente maggiore di tante nazioni, e non solo di Paesi dell’Africa o dell’Asia ma anche europei. Possiamo dire che se la mia generazione studiava la Storia come relazione tra Stati e tra governi, oggi esiste un nuovo soggetto: le multinazionali.

Le corporation hanno però una caratteristica che crea un rapporto totalmente asimmetrico con i Paesi: uno Stato ha delle leggi, più o meno democratiche, e un problema di consenso e di condivisione, mentre la struttura interna delle multinazionali è gerarchica, piramidale, non ha un mandato democratico e ha un unico obiettivo: rispondere ai propri azionisti, e quindi massimizzare i profitti.

Ormai da qualche anno, questo ‘gioco’ tra multinazionali e Stato ha occupato un grande spazio. Le prime rivendicano i propri diritti rispetto ai secondi, e fanno causa ai Paesi se non vengono tutelati i loro profitti. Esistono una serie di esempi interessanti. Tra le istituzioni internazionali nate dopo Bretton Woods vi è la Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio, che ha al proprio interno una serie di accordi denominati Trips, che riguardano la proprietà intellettuale sui brevetti (2). Significa, per esempio, che un’azienda farmaceutica che mette sul mercato un nuovo farmaco rimane l’unica a poterlo produrre per vent’anni, e quindi ha la possibilità di stabilire il prezzo e anche il mercato: può tenere un prezzo basso e cercare di venderlo a un numero molto alto di Paesi, oppure può alzarlo riducendo così la possibilità di accesso al farmaco.

Nel 1994 Nelson Mandela diventa presidente del Sudafrica; in quell’epoca, il 35-40% delle donne sudafricane tra i 14 e i 40 anni è sieropositivo, quindi condannato a morte. Mandela tenta una trattativa con Big Pharma ma non ottiene nulla, e quindi decide di dare la possibilità alle aziende farmaceutiche sudafricane di introdurre nel Paese i farmaci per l’Hiv senza rispettare i brevetti. Trentanove multinazionali farmaceutiche, capitanate dalla Glaxo Wellcome, fanno causa al governo sudafricano presso un organo particolare del Wto, una specie di tribunale, che deve decidere sulla vertenza, accusando il Sudafrica di non rispettare gli accordi Trips. In seguito a una campagna mondiale e all’organizzazione della società civile, nell’aprile del 2001 le corporation fanno marcia indietro: Mandela non ottiene la possibilità di produrre tutti i farmaci, ma riesce almeno a firmare un accordo che prevede la disponibilità in Sudafrica di alcuni antiretrovirali a prezzi contenuti. Tiene poi un discorso divenuto famoso nel quale afferma che centinaia di migliaia di persone sono morte, e potevano essere salvate, o perlomeno vivere più a lungo, se i farmaci fossero stati disponibili.

La stessa vertenza si sviluppa qualche anno dopo con il Brasile, che ha un’economia più forte e quindi riesce a risolverla attraverso una trattativa con Big Pharma. Non riesce a fare la stessa cosa Portorico, che non è in grado di avere accesso ai farmaci e perde la causa di fronte al tribunale del Wto.

Andiamo avanti con gli anni e arriviamo all’aprile 2013, quando si conclude la prima fase di un’altra causa estremamente importante: allo scadere del brevetto del Glivec, un farmaco antitumorale prodotto dalla Novartis – che ha fruttato alla multinazionale, nel solo 2012, 4,6 miliardi di dollari di profitti – l’India introduce dei farmaci generici con lo stesso principio attivo del Glivec; ma la Novartis mette sul mercato una nuova versione del farmaco del quale ha modificato leggermente la composizione, ottenendo così una molecola che viene pubblicizzata come più efficace e sicura, e per questo motivo chiede il prolungamento nel tempo della durata del brevetto e quindi il diritto esclusivo alla produzione. Ma nel frattempo le industrie indiane hanno iniziato a produrre il generico per conto loro, ed è a questo punto che la Novartis protesta chiedendo sia rispettato il diritto alla ‘proprietà’, e affermando che la legge nazionale è in contrasto con gli accordi Trips. Il governo indiano sostiene invece che le modifiche apportate non rappresentano una tale innovazione da legittimare la richiesta di un prolungamento del brevetto: è semplicemente un escamotage dell’azienda per poter continuare ad agire in regime di monopolio.

In termini economici, la terapia con il farmaco brevettato costa 2.000 dollari al mese, quella con il generico 100 dollari. Nel 2006 la Novartis apre la causa e nell’aprile 2013 la perde davanti al Tribunale supremo indiano. Ora si vedrà presso quale istituzione la multinazionale deciderà di fare ricorso.

Abbiamo poi un altro esempio: una decisione dell’Organizzazione mondiale della sanità con cui l’Oms ha chiesto a tutti i Paesi di attivare campagne e leggi contro il fumo in nome della tutela della salute. Questo invito viene raccolto da molte nazioni, in particolare dall’Australia e dall’Uruguay, che delibera leggi molto severe sul fumo – in quel momento presidente del Paese è un oncologo, quindi una persona particolarmente sensibile sull’argomento. La Philip Morris denuncia l’Uruguay, e avendo sede in Svizzera utilizza un vecchio trattato bilaterale e apre la causa davanti a un ‘tribunale’ collocato presso la Banca mondiale. Nel giro di un anno e mezzo sarà presa la decisione, che stabilirà non solo il futuro della legge sul fumo dell’Uruguay ma anche se lo Stato dovrà pagare o meno una multa per avere danneggiato gli interessi della multinazionale. A oggi il Paese ha pagato 8 milioni di spese legali, e se perde la causa rischia di dover versare una multa pari al 5% del Pil.

Siamo in una situazione in cui non ci sono legislazioni internazionali democratiche e approvate dall’Onu a dirimere questi conflitti, mentre ci sono degli organismi, Wto, Fmi e Bm, che hanno delle strutture al loro interno che funzionano come veri e propri tribunali. I casi sono tantissimi: la Myers ha fatto causa al Canada perché il Paese è intervenuto a limitare l’esportazione del Pcv, un prodotto assolutamente dannoso, e la multinazionale ritiene di essere stata colpita nei propri interessi; sempre in Canada, Insurance Bureau of Canada, un’impresa privata, ha fatto causa a una regione del Paese perché ha incentivato e favorito, con una legge e con sussidi economici, lo sviluppo di un’assicurazione pubblica, andando a colpire l’interesse dell’assicurazione privata; l’Ecuador è attualmente coinvolto in una vertenza con la Chevron, e anche in questo caso il problema riguarda quale struttura sarà chiamata a giudicare.

Questo discorso ci porta alla discussione attuale sul Ttip, l’accordo transatlantico tra Europa e Stati Uniti che non è ancora stato approvato e che formalmente ha lo scopo di abbassare ogni dazio doganale. Ma da tempo non ci sono più i dazi classici tra Ue e Usa. Quello che viene vissuto come dazio è la scelta dei Paesi di avere delle leggi che tutelano i diritti umani, l’ambiente, la sicurezza. Uno dei punti fondamentali di questo accordo riguarda proprio il rapporto multinazionali/Stati che abbiamo visto finora: una corporation fa un investimento in un Paese, in Italia per esempio, e calcola che in base alla situazione presente può prevedere che nei prossimi due/tre anni guadagnerà una determinata cifra e distribuirà agli azionisti un determinato dividendo. Ma se in quei due/tre anni l’Italia delibera una legge di tutela ambientale per cui alza la soglia sull’uso di un prodotto che può nuocere alla salute, oppure fissa una normativa diversa sull’orario di lavoro, nella direzione di una maggior tutela dei lavoratori, la multinazionale può stabilire che quelle leggi danneggiano i suoi profitti, e quindi può fare causa e avviare un processo contro lo Stato italiano. A questo punto viene investito un organismo, Isds, Investor of State dispute settlement: la multinazionale sceglie un proprio legale in una lista di grandi studi di avvocati internazionali, lo stesso fa lo Stato italiano, i due avvocati designati scelgono dalla stessa lista e di comune accordo un terzo avvocato che è chiamato a decidere e non c’è possibilità di ricorso.

Quelle che si stanno svolgendo per la stesura del Ttip sono trattative molto riservate ma, anche se con difficoltà, i movimenti sociale sono riusciti a sollevare un po’ di attenzione. Non dimentichiamo che esiste già il Tpp (Trans-Pacific Partnership), un accordo che coinvolge gli Stati Uniti e dodici Paesi dell’Asia e che ha moltiplicato le cause intentate da multinazionali contro degli Stati. Ancora una volta si pone il problema del rapporto tra Paesi e corporation: se un Parlamento approva una legge, è legittimato a farlo da un voto ricevuto dai cittadini, mentre la multinazionale rivendica il raggiungimento del profitto come diritto superiore a una legge statale. È un futuro in cui saremo coinvolti anche noi.

* Economista, ecuadoregno, autore di diversi libri sulle politiche macroeconomiche alternative, l’integrazione regionale, le lotte contro i monopoli, la crisi delle politiche monetarie; nel 2006 è stato vice ministro dell’Economia dell’Ecuador e dal 2007 al 2008 ministro dell’Economia e presidente del Consiglio del Commercio estero e degli investimenti; nel 2007 ha assunto la presidenza della Commissione presidenziale per la conformazione della nuova architettura finanziaria – Banca del Sud; da 2012 è responsabile della Sovrintendenza di controllo del potere di mercato, un nuovo organismo di controllo e regolazione della concorrenza e di lotta contro i monopoli e gli abusi di potere di mercato; è membro della Commissione Stiglitz sulla riforma del sistema monetario e finanziario internazionale e del Gruppo di Parigi

1) Cfr. Stefania Vitali, James B. Glattfelder, Stefano Battiston, The network of global corporate control, Zurigo, settembre 2011

2) Cfr. Giovanna Cracco, Globalizzazione, capitale, lavoro, Paginauno n. 36/2014