| di Luciana Viarengo |

Recensione de Le cinque giornate, Luciano Bianciardi

Stavolta le buone nuove non son nuove per nulla.

Anzi, a volerla dire tutta, sono doppiamente vecchie. In primo luogo perché l’autore, dopo tanto impegnarsi In una lotta contro la vita, è riuscito ad avere la meglio su di lei già nel lontano 1971; secondo, perché parliamo della riedizione di una riedizione, che di nuovo ha soltanto il titolo.

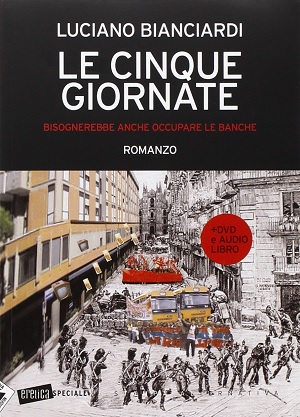

Tuttavia, lo scrittore in questione è stato – ed è tuttora – oggetto di fiero ostracismo da parte dell’istituzione scolastica, e di lunga e colpevole rimozione da parte dell’oligarchia editoriale. Nessuna opportunità di parlare di Luciano Bianciardi va dunque sprecata: troppi dei già scarsi (a volte distratti, spesso allocchiti) lettori italiani avrebbero rischiato di perdere l’occasione di una lettura (o rilettura) stimolante come poche, se Stampa alternativa non avesse deciso di mettere nuovamente sugli scaffali Le cinque giornate (già Aprire il fuoco per i tipi di Rizzoli nel 1969 e di ExCogita in tempi recentissimi).

L’editore, e il curatore Ettore Bianciardi, ci restituiscono l’ultimo romanzo che il grande scrittore si vide pubblicare in vita, oggi riproposto con un dvd, un audio libro e l’appendice di un lungo racconto a firma Guido Gianni, sindaco e scrittore che di Bianciardi è conterraneo. Dunque, un romanzo non nuovo secondo l’accezione più comune del termine ma – come sempre accade alla letteratura degna di questo nome – attuale più di parecchie prime edizioni dei nostri giorni.

In Bianciardi, la vita e la scrittura – strettamente legate fra loro tanto da essere, la prima, una ineludibile chiave interpretativa della seconda – sono due esempi eclatanti di quella rivoluzione permanente che lo scrittore maremmano auspicava a livello sociale, pronto com’era a cambiarne l’assetto – sia dell’una che dell’altra – non appena quello corrente rischiava di intrappolarlo nei ranghi. Ne è un esempio anche Le cinque giornate, che rientra in quel filone storico-risorgimentale – seppure funzionale a un discorso di ben più ampia portata – che Bianciardi amava fin da bambino e con il quale spiazzò tutti coloro per i quali era l’ormai consacrato fustigatore del nascente consumismo e della disumanizzazione sociale metropolitana (nella fattispecie quella milanese).

Una prospettiva più ampia che non la mera appartenenza al romanzo risorgimentale è subito dichiarata anche formalmente: Le cinque giornate è un geniale pastiche, e non solo per la funambolica mescidanza linguistica e concettuale della quale lo scrittore è un incontrastato maestro capace di muoversi su più registri, ma anche e soprattutto per quella temporale nella quale trascina il lettore.

Bianciardi non si limita, infatti, a spostare i moti di Milano nel 1959 ma mantiene in vita, gomito a gomito, personaggi risorgimentali e contemporanei: Carlo Cattaneo, federalista “ingrugnito e spregioso come non mai”, dirige un giornale avvalendosi, tra le altre, della collaborazione di Giorgio Bocca, con il quale dissente dall’amico Cesare Correnti, filo-piemontese; Carlo Ripa di Meana frequenta gli stessi salotti del conte Porro Lambertenghi, dove Oriana Fallaci si lancia in un’esibizione dell’ultimo ballo di moda, il twist; una ripresa televisiva di fine ’58 inquadra Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi tra Pellegrino Rossi, Don Prospero Colonna e il generale Aloja, più “qualche mignotta d’alto bordo” (ma quelle son trasversali a ogni epoca storica); un gruppo di partigiani ha scelto la famosa linea emme, “e cioè il Mazzini, il Marx, il Mao, il Min e il Marcuse”; le prime riunioni popolari e spontanee vedranno Giorgio Gabersic [sic] suonare la chitarra a porta Romana; mentre un giovane Enzo Jannacci fa una comparsata nei giorni dei moti, sulle barricate costruite con automobili capovolte e frigoriferi espropriati dai negozi di elettrodomestici, tra le quali Paolo Grassi foraggia i rivoltosi con le armi di scena del Piccolo.

Alla fine del libro, un elenco esplicativo dei nomi aiuta a muoversi nel ginepraio temporale, ma prima di consultarlo, vale la pena sforzarsi un po’: gli escamotage traduttivi con i quali Bianciardi ha ‘nascosto’ taluni personaggi o istituzioni conosciute sono un piccolo piacere che va ad aggiungersi a quello ben più grande e profondo che la lettura del romanzo riserva, come i nomi dell’aristocratico e famoso editore, suo nemico sui sentieri giudiziari del reale, connotato da precise parti anatomiche di volta in volta declinate con differenti sinonimi dialettali, sempre rigorosamente preceduti dalla particella nobiliare.

Il risorgimento diviene, nella scrittura di Bianciardi, strumento narrativo di delusioni rivoluzionarie della storia più recente, da quella partigiana a quella nascente sessantottina, della quale con lungimiranza intuisce l’inefficacia politica, individuandone la debolezza anche in una sorta di “infantilismo tattico” nella scelta degli obiettivi primari: si occupano – con inutili sit-in – postazioni per nulla strategiche quali municipi, e università.

I giovani, sostiene, dovrebbero leggersi Pisacane prima di Che Guevara: hanno scelto quest’ultimo perché hanno riconosciuto in lui un loro predecessore, un maestro di infantilismo rivoluzionario. Invece, come precisa il sottotitolo del libro, “bisognerebbe occupare anche le banche”, novelle cattedrali della religione dell’oppressore, con “i cassieri officianti dietro l’altare e i chierichetti affaccendati a portare turiboli e pissidi”. Ma non solo: oltre al potere economico andrebbe annientato anche quello mediatico. Vero che all’epoca di Bianciardi quest’ultimo obiettivo risultava di più semplice realizzazione: gli sarebbero bastate due persone, perché “entrare in corso Sempione è facilissimo: non occorre neanche dire il proprio nome, basta farsi notare parlando a voce alta agitando le mani, sembrare importanti, insomma”. Mentre oggi sarebbe necessario muoversi su scala più ampia ma di certo, complice il conflitto di interessi, l’azione avrebbe qualche gustoso effetto collaterale aggiuntivo.

Con la sua lucida individuazione degli obiettivi, Bianciardi appare dunque un lungimirante corifeo per la scena dell’attuale crisi economica, politica e sociale.

Ne Le cinque giornate, il reazionario governo austroungarico è l’efficace allegoria del potere clericale e democristiano dei primi anni Sessanta, un assetto contraddistinto da profonda ingiustizia sociale al quale il popolo vuole ribellarsi. Ma dopo l’entusiasmo, i fuochi, e le “bambate”, il potere torna a far capolino nei governi provvisori, come dimostra il foglio ufficiale denso di gride e di moniti, davanti ai quali Bianciardi chiosa sconsolato:“ Stai fresco, caro mio, quando si comincia a parlare di pubblica sicurezza […] Stai fresco quando decidi di offrire al papa buono disprezzati arnesi come il Bolza e il duca Dubelin, mio indefatigabile nemico (rispettivamente il commissario della polizia milanese durante i moti ottocenteschi e l’editore Bompiani, qui gratificato da uno degli appellativi di cui già si è detto, n.d.a.)”. Il regime ritrova la propria forza e si rinsedia, nascondendo la repressione dietro demagogiche manovre finanziarie che tanto ci ricordano l’attuale Robin Hood tax. E al popolo resta il fallimento.

Se la prima causa di questo insuccesso fu di natura politica, ossia la fiducia nell’appoggio papale (Pio IX, o Giovanni XXIII che fosse; cambiando gli addendi non cambia il risultato), la seconda fu di natura ideologica, o filosofica per dirla con Bianciardi, ovvero “credere che alla rivoluzione debbano necessariamente seguire nuove istituzioni di governo. Credere che la rivoluzione possa e debba dar luogo a un ordine nuovo, e così resistere. Se chiama i cittadini alle urne perché eleggano i loro capi, addio .[…] Dovunque la rivoluzione ha cessato di essere permanente, là è tornata la tirannia“. Di certo, fosse ancora tra noi, Bianciardi avrebbe di che allargare lo spazio temporale in cui ambientare la vicenda.

Di quel risorgimento fallito del ’59, i personaggi illustri riparano in Svizzera e l’io narrante/Bianciardi si rifugia a Nesci (Rapallo) da dove ogni giorno scruta il gabellino, attende un segno, perché lui non ha smesso di aspettare i compagni, né di credere che la rivoluzione riprenderà. Tuttavia, il dubbio, il rischio della disillusione sono in agguato: il Godot di Bianciardi potrebbe non arrivare, intanto la corda che unisce un Pozzo ormai cieco e un Lucky muto si fa sempre più corta. E questo lascito letterario e ideologico – così ingannevolmente divertente, se si vogliono ignorare delusione e rabbia che il sarcasmo dissimula – ci fa comprendere quanto Bianciardi ne fosse conscio.

Si potrebbe chiudere il libro limitandoci a pensare che grande scrittore fosse e che miglior fortuna e longevità avrebbe meritato la sua opera. Ma c’è qualcos’altro: una rapida riflessione sul nanismo intellettuale e politico che corrompe oggi la nostra vita pubblica ed ecco sentir salire in gola il ‘magone’ – lui a Milano non l’avrebbe definito altrimenti – per quest’ uomo arrabbiato e coerente, rimasto solo con i suoi ideali mai rinnegati. Lo riafferma lui stesso, se mai ce ne fosse bisogno: il Mauser che gli fu compagno durante le cinque giornate lui non l’ha consegnato, e quando tornerà l’aguzzino, lui è pronto ad aprire il fuoco.

Le cinque giornate, Luciano Bianciardi, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2008