Il mondo del lavoro nel cinema di Ken Loach

Londra, 4 maggio 1979. Margaret Thatcher diviene il Primo ministro del governo britannico. Per i lavoratori di area UK – e non solo – inizia un periodo estremamente travagliato sull’onda di politiche economiche ultra-liberiste che prevedono la deregolamentazione del mercato finanziario, le precarizzazione del lavoro, la privatizzazione delle aziende statali e la riduzione dell’influenza dei sindacati. L’obiettivo dichiarato è “cambiare il cuore e l’anima” delle persone (1). Non solo un rivolgimento in ambito economico, dunque, ma anche culturale, i cui effetti si traducono in una tanto graduale quanto irrefrenabile erosione dei sentimenti di solidarietà e capacità di organizzazione che, fino a quel momento, avevano contraddistinto il proletariato britannico.

Emblematico, da questo punto di vista, l’ultimo grande sciopero dei minatori del 1984-85. Se è vero, infatti, che si trattò di una gigantesca dimostrazione della tenacia e della forza di una categoria di lavoratori ancora animati da una forte coscienza di classe, è altrettanto vero che, alla fine, le loro rivendicazioni caddero nel vuoto e dovettero accettare la sconfitta di fronte all’inflessibilità della ‘lady di ferro’. Sicché si può considerare tale evento il canto del cigno di un mondo ormai scomparso a fronte di una vera e propria mutazione antropologica, per usare un termine pasoliniano, di cui il cinema di Ken Loach, col suo impianto rigorosamente neorealista, si è reso testimone implacabile.

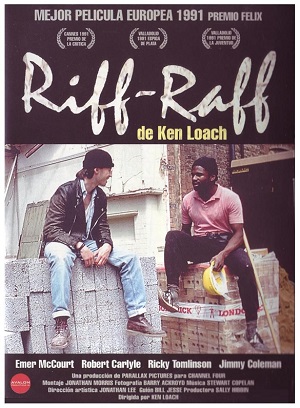

Già in Riff-Raff (1991) questo tema emerge nel rapporto spesso conflittuale che ha Larry (Ricky Tomlison) – rappresentante di una coscienza di classe, se non del tutto estinta, già agonizzante – non solo con i capi, ma anche coi compagni di lavoro. Basti pensare alla scena in cui lui e altri operai edili, colleghi di Steave (Robert Carlyle) – il protagonista – aiutano quest’ultimo a occupare un appartamento vuoto all’interno di uno dei tanti condomini popolari costruiti dal comune di Liverpool ai tempi del governo laburista, poi rimasti deserti in seguito all’avvento dei conservatori. “Questa è tutta roba che era nostra di diritto prima che arrivasse quella” sostiene Larry con chiaro riferimento alla Thatcher. “Ci riprendiamo ciò che è nostro”. Ma per quanto sussistano ancora sentimenti di solidarietà tra i lavoratori, essi riguardano bisogni immediati – la casa per Steave – e non hanno la capacità di svilupparsi in una logica più ampia che preveda una lotta organizzata.

Ne è prova il sarcasmo con cui vengono accolti i discorsi politici di Larry inerenti alla privatizzazione del gas: “Vuoi mi sapete spiegare perché qualcuno ci deve guadagnare tutte le volte che si bolle il latte o tutte le volte che un ragazzino beve un bicchier d’acqua o un pensionato si scalda con la stufa a gas? Prima gli speculatori facevano i soldi sulla terra o sulle case, invece adesso li fanno con il gas”. Al che Gus (Willie Ross), un suo collega, commenta: “Cristo, Larry, ogni volta che apri bocca, sembra di stare a Tribuna politica. […] A noi non ce ne frega un cazzo”. Sarcasmo che sottende un senso di frustrazione e sfiducia nel futuro che, in certi individui particolarmente vulnerabili, può portare anche all’abuso di droghe, capaci di creare paradisi artificiali in contrasto allo squallore della realtà, co-me nel caso di Susan (Emer MacCourt), la ragazza con cui Steave intraprende una relazione sentimentale, prima di scoprire la sua dipendenza dall’eroina, sostanza assai diffusa negli anni Ottanta e Novanta tra larghe fasce della popolazione di tutta Europa.

Del resto, la fragilità di Susan – più che mai evidente nel suo rapporto con Steave, rispetto al quale si manifesta sotto le forme apparentemente contraddittorie di un desiderio di stabilità e la sua negazione – è speculare allo stato di incertezza che affligge l’intera classe lavoratrice britannica, tra cui la categoria degli operai edili, costretti a lavorare in condizioni estremamente precarie, spesso sotto falso nome e senza che vengano pagati loro i contributi. Al che si aggiunge la mancanza di applicazione delle norme di sicurezza lamentata da Larry di fronte ai capi del cantiere in cui lavora insieme a Steave e agli altri – motivo per cui viene licenziato. Tuttavia, il fatto che le sue rivendicazioni rimangano inascoltate è destinato ad assumere un valore profetico, poiché sa-rà proprio il cedimento di un’impalcatura a condannare Desmonde (Derek Young) – un giovane operaio immigrato di seconda generazione, il quale sognava di vedere l’Africa – a riportare gravi ferite, forse mortali. Avvenimento che, insieme all’arresto di Gus a seguito all’aggressione da lui perpetrata ai danni di uno dei capi in risposta al suo licenziamento per un futile motivo, convince Steave e un altro compagno di lavoro a una rappresaglia, messa in atto nell’incendio del cantiere con cui si conclude il film.

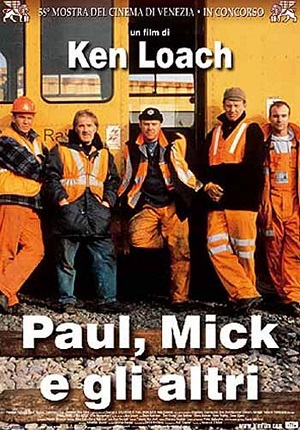

Anche in Paul, Mick e gli altri (2001) è evidente il cambiamento culturale innescato dalle politiche economiche della Thatcher, ribadite poi dai governi seguenti, compresi i laburisti di Tony Blair. L’opera – sceneggiata da Rob Dawber, ex dipendente delle ferrovie e attivista, il quale, dopo essere stato licenziato, si dedicò alla scrittura – è incentrata su un gruppo di operai manutentori delle ferrovie britanniche all’epoca della privatizzazione di queste ultime, avvenuta nel 1995, durante il mandato di John Major del Partito conservatore. Emblematico del mutamento di paradigma in rapporto al lavoro comportato da tale novità, il discorso che uno dei capi indirizza ai suoi sottoposti in apertura al film: “D’ora in avanti, portare a termine un lavoro non sarà più sufficiente. […] Dovrete farlo anche bene per stare sul mercato. L’azienda dovrà investire in pubblicità. E, inoltre, dovremo anche darci un protocollo di missione. […] Per mantenere la nostra quota di mercato, dobbiamo vendere il nostro pacchetto servizi e dobbiamo assecondare i nostri clienti per tenercelo stretto. Le misure di sicurezza saranno inserite nei contratti. I decessi devono restare entro un livello accettabile: due all’anno”. Discorso agghiacciante, dal quale emerge la logica competitiva di un’economia totalmente incentrata sul profitto.

In questo contesto, gli operai raccontati da Ken Loach si trovano a un bivio: accettare l’indennità di esubero offerta loro dalla Northern Infrastructures, l’azienda che possiede ora i contratti per la manutenzione della ferrovia; oppure tenersi il lavoro – e tutti i diritti a esso associati, dalle ferie pagate alla cassa malattie – col rischio, però, di essere stritolati dal mercato. Del resto, l’amministratore delegato della Northern Infrastructures è esplicito riguardo al suo obiettivo – spacciato per necessità – di rendere il lavoro più flessibile: “Purtroppo l’epoca del posto fisso è tramontata, ma le opportunità di lavoro ci sono per ognuno di noi. Se saremo all’altezza delle prospettive che il futuro ci riserva, avanzeremo fin dove la nostra iniziativa sarà in grado di condurci”. Concetti ribaditi anche di fronte al capodeposito – un tempo operaio – nel contesto di una discussione sui rappresentanti sindacali: “Non ci sono più accordi, quell’epoca è morta e sepolta. Chiunque si frapponga tra noi e il cambiamento è fuori. Quelli se ne devono andare. Possono farlo spontaneamente o farlo e basta”.

Il dilemma a cui sono sottoposti i lavoratori trova espressione nelle scelte opposte di Paul (Joe Duttine) e Mick (Thomas Craig), amici e colleghi, il primo dei quali, incalzato dalla difficile situazione famigliare che lo vede separato dalla moglie e costretto a passare gli alimenti a lei e alle due figlie, decide per l’indennità di esubero. Mick, al contrario, seguendo l’esempio di Gerry (Venn Tracey) – sindacalista della prima ora, con la stessa funzione, da un punto di vista narrativo, del personaggio di Larry in Riff-Raff – resta fedele al posto fisso. Senonché, di lì a poco, il deposito viene chiuso in quanto considerato un ‘ramo secco’, costringendo Mick a rivolgersi, a sua volta, a delle agenzie interinali che riuniscono i professionisti del settore per realizzare dei lavori a chiamata nel contesto di una guerra tra aziende private per accaparrarsi questo o quell’appalto. Tuttavia, egli entra presto nella lista nera a causa delle sue polemiche – giustificatissime – inerenti alla trascuratezza con cui tali lavori vengono svolti, anche in rapporto alla mancata applicazione delle norme di sicurezza.

Il che si traduce nel fatto di non riuscire più a ottenere impieghi – situazione che determina, oltre al disagio economico, una crisi con la famiglia. Solo dopo aver a lungo insistito con un’impiegata dell’agenzia, riesce a farsi dare un altro lavoro. Ma, anche in questo caso, la sicurezza lascia a desiderare, tanto che Jimmy (Steve Huison), uno degli operai, resta vittima di un grave incidente. Mick è consapevole che spostarlo dal luogo in cui ha subìto il trauma – presumibilmente causato da un oggetto sporgente da un treno di passaggio – metterebbe a rischio la sua vita. Tuttavia, teme che, se venisse trovato dall’ambulanza vicino ai binari, ad andarci di mezzo per la mancata applicazione delle norme di sicurezza, sarebbero proprio loro – gli operai. Così convince i due colleghi a trascinare Jimmy da un’altra parte, causando così la morte di quest’ultimo: cambiare il cuore e l’anima…

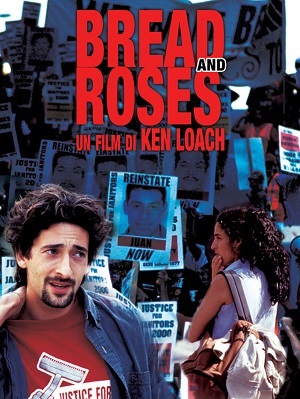

Con Il pane e le rose (2000) Ken Loach si sposta negli Stati Uniti e, più precisamente, a Los Angeles, dove Maya (Pilar Padilla), un’immigrata messicana clandestina, trova lavoro presso la Angel, un’azienda che si occupa della pulizia di alcuni tra i più importanti edifici della città, grazie all’intercessione della sorella Rosa (Eplidia Carillo) col capo Perez (George Lopez), il quale la mette in regola col permesso di soggiorno. Qui conosce Sam (Adrien Brody), un sindacalista di professione, deciso a far ottenere ai dipendenti della Angel degli stipendi più alti, nonché l’assicurazione sanitaria, l’indennità di malattia e le ferie pagate – tutte garanzie loro negate, fino a quel momento. Emblematica, da questo punto di vista, la scena in cui mostra la ricevuta di un pulitore risalente al 1983, dove la paga oraria era di otto dollari e cinquanta, mentre quella percepita da Maya e i suoi colleghi si attesta a cinque e settantacinque; dimostrazione di come la ristrutturazione del Capitale avvenuta nel corso di quei diciassette anni – e, in particolare, in seguito al crollo dell’Unione sovietica – abbia portato a un’erosione dei diritti dei lavoratori.

Tuttavia, il progetto di Sam si scontra con le resistenze di alcuni pulitori, i quali temono che, partecipando alla lotta, considerata fallimentare in partenza, perderebbero tutto – anche il poco concesso loro dalla Angel. Tra questi, un’immigrata russa, la quale sostiene: “In Russia non avevo niente, mentre qui sono riuscita a trovare un lavoro: posso sfamare i miei figli, ho un tetto sulla testa, posso fare tutto e forse domani la mia vita sarà migliore di quella che è oggi. Se non daremo ascolto a loro, avremo un sacco di guai”. Anche Ruben (Alonso Chavez), pur avendo appoggiato in un primo momento Sam e Maya – decisa a condurre la lotta fino in fondo – è dello stesso avviso: dopo innumerevoli traversie, egli è, infatti, riuscito a ottenere una borsa di studio per la facoltà di legge, la quale copre, però, so-lo l’80% della retta. Del restante 20%, gli resta da pagare solo la metà, corrispondente a 1.600 dollari. Tuttavia, se dovesse restare senza lavoro, non potrebbe saldare quest’ultimo conto, perdendo così anche la possibilità di studiare e laurearsi. Conflittualità che e-merge chiaramente in un dialogo con Maya, la quale alle argomentazioni di Ruben ribatte: “Se è per questo, anche le nostre famiglie non posso rinunciare così, da un giorno all’altro, ai soldi che mandiamo a casa. Forse non te ne rendi conto, ma non abbiamo scelta. Se noi non ci mettiamo in gioco con quest’azione, le cose non cambieranno certo da sole… E avremo perso tutti”.

Ma è con Rosa che Maya ha il confronto più acceso. Fin dall’inizio, infatti, la sorella si era mostrata estremamente aggressiva nei confronti di Sam, di fronte al quale aveva evidenziato la differenza di classe tra lui e i pulitori: “Quand’è che hai lavorato come addetto alle pulizie? Tu e il tuo sindacato di intellettuali bianchi con i soldi di papà in tasca… Ma che diavolo ne sapete voi?” In seguito, di fronte alla scelta se denunciare o meno alcuni colleghi di lavoro a Perez, promotori di un’azione di protesta durante un importante e-vento all’interno dell’edificio, opta per il sì in cambio della sua promozione a supervisore. Il che scatena l’indignazione di Maya, la quale si sente in colpa soprattutto nei confronti di Ruben, licenziato pure lui, insieme agli altri contestatori.

Senonché alle sue accuse rivolte a Rosa di essere una spia, quest’ultima ribatte: “Non resto qui a guardare morire mio marito (gravemente malato di diabete, n.d.a.), mentre aspetta in lista d’attesa in un letto d’ospedale. La vita è questa, Maya. Svegliati! […] Quand’è che vi renderete conto tu e gli altri che sono molto più forti di noi? Quante volte ci abbiamo provato?” Argomentazione a cui si aggiunge il terribile racconto della sua esperienza di prostituta a Tijuana per mantenere Maya e la famiglia, nonché dell’amplesso a cui l’ha costretta Perez in cambio dell’assunzione della sorella. Fatti dei quali Maya non sapeva alcunché e che ben dimostrano il ricatto sociale a cui sono sottoposte le fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui, appunto, quella degli immigrati – e che Perez sia, a sua volta, sudamericano è un paradosso solo apparente in un Paese co-me gli Stati Uniti, senza contare che egli è solo un ‘capetto’, non certo l’amministratore delegato della Angel.

Tuttavia, nonostante queste vicissitudini, la lotta prosegue e, alla fine, dopo una manifestazione all’interno dell’edificio, si rivela vincente, tanto che tutti i lavoratori licenziati vengono riassunti, con l’impegno, da parte della Angel, di fornire ai suoi dipendenti uno stipendio adeguato e l’assicurazione sanitaria. Vittoria offuscata, però, dall’espulsione di Maya dagli Stati Uniti in quanto rea di aver rapinato un distributore di benzina per permettere a Ruben di pagare la restante parte della retta. Nondimeno, al di là di tale episodio dove viene evidenziata ancora una volta l’assurdità di un sistema ad altissimo livello di sperequazione, in cui diritti fondamentali come la sanità e lo studio possono essere letteralmente acquistati solo da chi ha abbastanza soldi per permetterselo, Il pane e le rose resta un film estremamente ottimista, se rapportato alle ultime tre opere di Ken Loach prese in considerazione in questo articolo.

In particolare, il tema dell’immigrazione intrecciato a quello del lavoro è al centro di In questo mondo libero… uscito nel 2007 in concomitanza con l’esplosione della bolla dei subprime. Angie (Kierston Wareing), trentatré anni, è impiegata presso un’agenzia di collocamento, ma resta presto disoccupata per aver resistito a una molestia sessuale da parte di uno dei capi. Al che, insieme all’amica e coinquilina Rose (Juliet Ellis), decide di aprire una propria attività dello stesso tipo, passando così dallo stato di sfruttata a quello di sfruttatrice. L’obiettivo è fornire manodopera a basso costo agli imprenditori. E la categoria degli immigrati, essendo più vulnerabile rispetto ad altre in tema di diritti sociali, si adatta perfettamente a questo genere di richieste. I contratti prevedono, infatti, lavori temporanei, pagati a ore oppure giornalmente. Nulla di illegale in sé – il che la dice lunga su come sia cambiato in peggio il mondo del lavoro nel corso dell’ultimo trentennio. Senonché, mancando un capitale di partenza, Angie è costretta a ragionare in logica di accumulazione originaria: non paga le tasse e l’attività viene svolta clandestinamente, senza licenza, usando come base il cortile sul retro di un pub – anche se promette a Rose, preoccupata da tali omissioni, che si metteranno in regola, non appena avranno abbastanza soldi. Promesse destinate a non essere mantenute.

Anzi, ben presto Angie, su suggerimento di Tony (David Doyle) – proprietario di una maglieria – inizia a fornire ai suoi clienti immigrati clandestini in quanto più remissivi e facilmente ricattabili. L’assenza di un permesso di soggiorno con la conseguente minaccia del rimpatrio è, infatti, il deterrente più efficacie contro la rivendicazione di migliori condizioni di lavoro. Circostanza da cui risulta evidente l’attualità del concetto, elaborato di Marx, di esercito industriale di riserva, ovvero la massa di disoccupati di cui il Capitale si avvale per alimentare la concorrenza tra lavoratori in modo da mantenere i salari bassi o ridurli ulteriormente. È questo il centro del discorso che il padre di Angie fa a quest’ultima nell’ambito di un confronto morale che – in senso più ampio – riguarda le rispettive generazioni. E non è un caso che parli anche di Jamie (Joe Siffleet) – il figlio undicenne di Angie, affetto da un disturbo di aggressività, causato dalla quasi totale mancanza di rapporto con la madre – rappresentante dell’avvenire: “Quale sarà il suo futuro? Competere con dei kosovari o dei rumeni? E, se quelli hanno già dei salari da fame, lui che possibilità può avere? […] Insegnanti, infermiere, dottori… Vengono qui e fanno tutti i camerieri. E in più con una paga da fame. Ti sembra giusto? Nessuno ci guadagna, tranne i boss della mafia e i padroni. Non conviene a nessun altro”.

Al che Angie ribatte: “Tu per trent’anni hai fatto lo stesso lavoro, giusto? Beh, io e te siamo diversi. Io ho fatto più di trenta lavori e mi hanno fregata e licenziata tutte le volte che ci ho provato. È per questo che siamo diversi. Non è mancanza di rispetto, papà. Scusa, ma non voglio una vita misera come la vostra. Perché lo sai cosa succederebbe? Mi sentirei una fallita, ecco cosa succederebbe. Non ho nemmeno una casa mia ora”. Discorso da cui emergono non solo il nuovo modo di intendere il lavoro inaugurato dalla Thatcher nel Regno Unito e da Reagan negli USA – poi affermatosi nel corso degli anni in tutto il mondo occidentale – ma anche quei rivolgimenti culturali, accennati più volte in questo articolo, manifestantesi ora nella mentalità accanitamente individualistica di Angie, per la quale conta solo dare un futuro a se stessa e a Jamie in rapporto alle loro possibilità di consumo.

Ma si tratta di una prospettiva estremamente miope e Angie è destinata a farne ben presto esperienza sulla propria pelle, senza che questo, tuttavia, comporti per lei un cambio di atteggiamento nei confronti del suo lavoro. Quando alcuni operai – furibondi per non aver ricevuto la paga maturata nell’arco di un mese all’interno di un cantiere compromesso con la malavita organizzata – dimostrano ad Angie che potrebbero rapire Jamie e fargli del male, nel caso in cui non venisse saldato loro il dovuto, l’unico modo che lei riesce a escogitare per risolvere la situazione è recarsi in Polonia per reclutare un gran numero di lavoratori, destinati a essere truffati, i quali le pagano l’ammontare di duecento euro a testa per essere trasferiti nel Regno Unito. Si ha così, nel finale del film, il paradosso di un’ingiustizia riparata con un’altra ingiustizia. Ma bizzarrie del genere sono all’ordine del giorno in questo mondo libero, dove l’unica cosa che conta è il profitto.

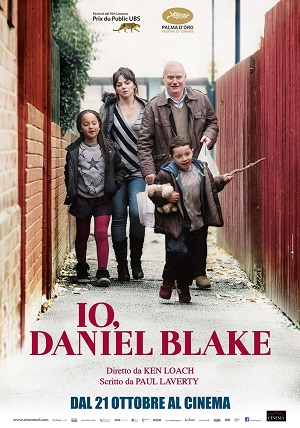

Da quanto è stato scritto finora, si capisce che uno dei temi più cari a Ken Loach, oltre a quelli già evidenziati, è la dignità umana, così spesso negata dal sistema economico capitalistico nel quale ci troviamo a vivere. Ma è in Io, Daniel Blake (2016) che questo aspetto si impone maggiormente, mostrando le vicissitudini di un ex operaio edile alle prese con l’insensatezza solo apparente dell’apparato burocratico che gestisce quanto rimane del welfare state in Inghilterra. Apparato che ha, in realtà, lo scopo ben preciso di sfiancare chiunque, rivendicando i propri diritti, faccia richiesta per il sussidio di disoccupazione, l’indennità di malattia o qualsiasi altra misura di previdenza sociale prevista per i lavoratori. E ancora: apparato formato perlopiù da società private statunitensi, incaricate dal governo, come spiega un’impiegata a Daniel Blake (Dave Johns) in apertura al film.

Egli ha, infatti, subìto un infarto mentre si trovava su un’impalcatura e quasi non cadeva di sotto. Il suo dottore è stato chiaro: Daniel deve stare a casa dal lavoro ed evitare stress e sforzi, se non vuole che l’esperienza si ripeta e, magari, la seconda volta sia fatale. Senonché gli viene spiegato che non ha diritto all’indennità di malattia in quanto non ha ottenuto abbastanza punti nel test. Il che scatena la reazione rabbiosamente sarcastica di Daniel: “Cos’è un gioco a premi? Quindi lei ne sa più del mio medico, di un primario chirurgo e dei miei fisioterapisti? Voglio fare ricorso”.

Ha così inizio un complesso itinerario fatto di snervanti attese al telefono – cagione di una non indifferente perdita economica, visto che tutti i numeri sono a pagamento, nonostante i servizi a essi associati siano rivolti a persone che, di solito, non navigano nell’oro – e continui rimpalli da un ufficio all’altro. Sì, perché, prima che il ricorso abbia inizio, è necessario che il respingimento della richiesta di indennità sia confermata dalla comunicazione di un misterioso ‘responsabile’ che, però, tarda ad arrivare. Nel frattempo, Daniel è costretto a chiedere il sussidio di disoccupazione, se non vuole restare completamente senza soldi. Ma, se tale bisogno costituisce già un problema di per sé, la situazione viene aggravata dal fatto che la domanda può essere i-noltrata esclusivamente compilando un modulo online – una misura che sembra realizzata apposta per scoraggiare tutte le persone che, come Daniel, non hanno alcuna dimestichezza col computer.

Difficoltà descritta in una serie di scene in cui si riverbera il concetto di vergogna prometeica elaborato da Günther Anders, secondo cui l’Uomo – ente biologico e, dunque, imperfetto – è condannato a provare un sentimento di inferiorità davanti all’apparente perfezione delle macchine da lui stesso create. Emblematica, da questo punto di vista, la seguente battuta di Daniel: “Datemi un pezzo di terra e vi costruirò una casa, ma non so nemmeno com’è fatto un computer”. In questo senso, Daniel Blake è, tra le altre cose, il rappresentante di un mondo ‘antico’ in cui il rapporto con l’esistenza si sviluppava ancora a livello concreto – mentre oggi imperversa la digitalizzazione della vita e, con essa, una sua inesorabile fuga verso una dimensione astratta.

L’unica àncora di salvezza di fronte alla freddezza del sistema burocratico è, come sempre, la solidarietà, come quella che Daniel prova nei confronti di Katie (Hayley Squires), una ragazza madre, afflitta da gravi problemi economici, che la portano, infine, a prostituirsi per garantire ai suoi due figli i bisogni fondamentali – circostanza in cui echeggia fortemente il tema della dignità umana calpestata dagli interessi del Capitale. Sfruttando le sue competenze di carpentiere, Daniel l’aiuta a ristrutturare casa – lavori nei quali si manifesta, a livello simbolico, la necessità di costruire rapporti reali all’interno di un contesto sociale caratterizzato da un diffuso sentimento di solitudine. In cambio, Katie lo supporta nella sua lotta per l’ottenimento dell’indennità di malattia.

Nonostante le difficoltà – tra cui quella, assurda, di essere costretto a impiegare un certo numero di ore al giorno nella ricerca di un lavoro, che comunque non potrebbe svolgere a causa dei suoi problemi di salute, per poter continuare a percepire il sussidio di disoccupazione – Daniel è, infatti, deciso a far valere i propri diritti. Tanto che arriva a imbrattare con una bomboletta spray le mura esterne degli uffici preposti all’assistenza dei lavoratori, scrivendo la frase: Io, Daniel Blake, esigo un appuntamento per il mio ricorso prima di morire di fame. Una mossa con cui intende affermare la sua dignità di uomo – un individuo con un’identità e un’esistenza concrete in contrasto alle categorie astratte a cui vorrebbe ridurlo il sistema: un cliente, un consumatore, un utente, un numero di previdenza sociale ecc. Ma non basta. Anche se Daniel riesce, infine, a ottenere l’appuntamento richiesto, a causa dello stress accumulato in rapporto a ciò, muore d’infarto poco prima di poter parlare di fronte alla commissione, composta da un giudice e un medico, chiamata a valutare se conferirgli o meno l’indennità di malattia.

Ma se in Io, Daniel Blake la drammaticità del finale è, in qualche maniera, compensata dalla combattività del protagonista – sconfitto sul piano fisico, ma non su quello idealistico – in Sorry, we missed you (2019), l’ultimo lavoro di Ken Loach e in assoluto il più cupo, il sistema vince sotto tutti i punti di vista, tanto da non risultare esagerato il paragone con un Moloch inscalfibile, mai sazio di sangue umano.

La storia ruota attorno a Ricky (Kris Hitchen) e alla sua famiglia, colpita dai rovesci della recente crisi economica, che ha impedito loro di realizzare il sogno di comprare casa. Così, dopo aver perso l’ennesimo lavoro, Ricky si reinventa corriere per un’azienda che riunisce sui propri scaffali prodotti di A-mazon, Apple, Samsung, Zara e altri grossi marchi che forniscono ai propri clienti un servizio di e-commerce. Ma già i termini contrattuali dovrebbero indignarlo, per quanto il capo del magazzino Maloney (Ross Brewster) si spertichi nell’indorargli la pillola: “Tu non sei assunto qui, tu sali a bordo. Ci piace chiamarlo salire a bordo. Tu non lavori per noi, lavori con noi. Non guidi per noi, tu fornisci dei servizi. Non ci sono contratti di assunzione né obiettivi di produzione, ma standard di consegna. Non ci sono salari, ma parcelle. Non timbri il cartellino, ti rendi disponibile. Se firmi con noi, ti rendi titolare di un’azienda affiliata. Padrone del tuo destino, Ricky. Quello che divide i perdenti dai guerrieri”.

Ben presto, tuttavia, risulta chiaro cosa questo significhi a livello concreto. Tali condizioni sono, infatti, funzionali soltanto ad accrescere i profitti dell’azienda, dispensata dal pagare le tasse relative alle assunzioni, mentre i corrieri – lungi dall’essere ‘capi di se stessi’ – sono sottoposti a un regime di sfruttamento ancora peggiore di quello che vivrebbero se fossero dipendenti del magazzino. Basti pensare al fatto che devono provvedere loro al mezzo – il furgone utilizzato per le consegne – se non vogliono affittarlo da Maloney al costo di sessanta sterline al giorno, detratte dalla ‘parcella’. Motivo per cui Ricky sceglie di comprarne uno proprio, nonostante navighi già nei debiti e, così facendo, sia costretto a vendere l’auto della moglie Abbie (Debbie Honeywood) per pagarlo – primo passo di una lunga serie che, nel corso del film, porterà la famiglia a un grave crisi sul piano degli affetti.

Tema portante dell’opera è, infatti, la dissoluzione dei rapporti umani nel contesto di un regime che tende sempre più a erodere il tempo di vita a vantaggio di quello di lavoro – riflessione presente anche in Io, Daniel Blake (per quanto relativa a un diverso ambito) e In questo mondo libero… (si pensi ai problemi di aggressività manifestati da Jamie per via dell’assenza della madre). Emblematica, da questo punto di vista, la scena in cui Sebastian (Rhys Stone), figlio di Ricky e Abbie, in seguito a un litigio, disegna una croce su tutte le foto di famiglia in cui compare il padre, costretto per quattordici ore al giorno a rispettare i tempi di consegna delle merci imposti da Maloney – significativamente battezzati da quest’ultimo spacca-secondo – mentre Abbie ha un contratto a zero ore come badante, il che si traduce sostanzialmente in una paga a cottimo in base al numero di persone o clienti, come li chiama l’azienda, a cui lei dà assistenza. Condizioni che rendono impossibile per entrambi mantenere unita la famiglia. Del resto, nel momento in cui Ricky prova a chiedere alcuni giorni liberi per risolvere i problemi con Sebastian, Maloney non sente ragioni: “La settimana scorsa sono venuti in quattro. Uno dorme sul divano da un amico perché la moglie lo ha sbattuto fuori; il secondo corriere: la sorella ha avuto un ictus; al terzo invece sono venute le emorroidi, deve operarsi; il quarto corriere ha la figlia che ha tentato il suicidio. Ne a-vrei ancora… Vedi, a un certo punto, ogni famiglia avrà un problema. Mio padre era contadino, mungeva le vacche. Ha mai avuto un giorno libero?”

Discorso che evolve poi in una riflessione più ampia, dove vengono considerate le responsabilità dei consumatori relative al feroce sfruttamento dei corrieri, nonché la logica competitiva che sta alla base del sistema capitalistico in rapporto allo scanner affidato a questo genere di lavoratori – un aggeggio elettronico che, oltre a indicare gli indirizzi dei clienti a cui consegnare la merce, traccia ogni movimento di Ricky e dei suoi colleghi, producendo un bip nel caso in cui l’autista resti fuori dal furgone per più di due minuti, senza nemmeno prevedere pause per andare in bagno (2): “Tutti in questo edificio sanno che io sono il bastardo numero uno. Ma io sono un grande incompreso. Lamentele, rabbia, collera, odio… Io assorbo tutto e lo uso come benzina. E con questa energia io creo come uno scudo protettivo sopra questo magazzino. Questo magazzino vanta il fatturato più alto di tutto il Paese nel settore. Sai perché sono il numero uno? Perché questo (lo scanner, n.d.a.) è felice. Tutte le case in cui sei andato, le facce che hai visto, quelli con cui hai parlato… Ce n’è uno che ti ha chiesto davvero come stavi? Non gliene frega niente se ti addormenti al volante o sbatti contro un autobus. L’unica cosa che gli importa è il prezzo, la consegna e il loro articolo in mano. E tutto questo viene rinchiuso completamente in questa scatola (lo scanner, n.d.a.). E questa scatola è in competizione con tutte le altre scatoline nere del Paese. Ed è solo lei che decide i contratti. Lei decide chi vive e chi muore. Io voglio Apple, Amazon, Samsung, Zara qui… Per i miei corrieri e le vostre famiglie. Questo posto potrebbe sembrare un cesso, ma è una vera e propria miniera d’oro. Gli azionisti dovrebbero farmi una statua lì nel parcheggio. Maloney, santo patrono dei luridi bastardi. Vuoi giorni liberi? Ti costeranno cento sterline l’uno”.

Prezzo che Ricky è costretto a pagare anche quando subisce un pestaggio da parte di alcuni teppisti e il conseguente furto della merce, a cui si sommano le mille sterline dello scanner rotto e le cinquecento relative a due passaporti rubati, non coperti dall’assicurazione. Motivo per cui, nonostante le gravi ferite riportate e le accese proteste da parte della famiglia, il giorno seguente si reca a lavoro, ormai non più con la speranza di arricchirsi e comprare casa, ma solo con l’intento – decisamente più umile e disperato – di far fronte ai suoi debiti. Un finale drammatico in cui il pessimismo dell’intelligenza sembra ormai aver sopraffatto completamente l’ottimismo della volontà, secondo la formula di Rolland, resa celebre da Gramsci.

Del resto, ciò che più salta all’occhio in Sorry, we missed you è la totale assenza di momenti di leggerezza – numerosi, al contrario, in un film come Riff-Raff – e non è un caso che questi due titoli segnino rispettivamente la chiusura e l’apertura di questo articolo. Si ha quasi l’impressione che Loach non voglia lasciare allo spettatore alcuna illusione riguardo alla possibilità di salvare un mondo giunto a un simile livello di barbarie. Eppure proprio nell’impietosa lucidità delle sue analisi si ritrova quella tensione alla verità caratteristica di chiunque abbia fatto del proprio impegno politico uno stile di vita – e che è anche il primo passo verso un potenziale cambiamento. Ma questa volta di segno opposto rispetto a come lo intendeva la Thatcher.

1) Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male, Adelphi

2) Per quanto riguarda le forme di controllo esercitate sui lavoratori per mezzo delle nuove tecnologie, si consigliano i testi che Renato Curcio ha dedicato al tema – e i suoi articoli pubblicati su Paginauno, con particolare riferimento a L’egemonia digitale. L’impatto delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro, Sensibili alle foglie, 2016