Dalle riforme di Deng Xiaoping nel 1978 al capitalismo di Stato avviato nel 1997 alla governance di Xi Jinping: come la Cina è diventata la seconda economia mondiale

Fondata nel 1949 come Paese socialista, la Repubblica Popolare Cinese ha adottato in seguito, a partire dalle riforme economiche del 1978, un approccio ‘capitalista’ sui generis, che l’ha trasformata nella seconda economia mondiale e che le permetterà con ogni probabilità di strappare la leadership agli Stati Uniti entro la fine del secolo. Qualunque mutamento della politica economica cinese ha ormai implicazioni globali. Il progetto denominato “Made in China 2025”, un ambizioso programma elaborato e gestito da Pechino per trasformare la Cina nel principale leader tecnologico mondiale, costituisce di fatto non solo una sfida globale per le economie di mercato, ma soprattutto il primo tentativo di esportazione del sistema economico cinese. Da qui le tensioni fra la Cina e il suo partner commerciale più importante, ma anche il suo principale concorrente: gli Stati Uniti d’America.

L’ultima volta che due sistemi economici incompatibili e in competizione fra loro si sono fronteggiati – erano i tempi della guerra fredda – ogni lato ha eretto dei muri. Ma, oltre alla vendita occasionale di alcuni articoli di consumo (è il caso della Pepsi in Russia), c’erano pochissimi scambi o investimenti tra le nazioni basate sul libero mercato e le nazioni comuniste. Al contrario, l’adesione della Cina alla WTO (World Trade Organization, Organizzazione Mondiale del Commercio) nel 2001 è stata caldamente sostenuta dagli Stati capitalisti, nella speranza che l’appartenenza a un’organizzazione con regole comuni e condivise di matrice occidentale conducesse Pechino a compiere i passi necessari affinché la Repubblica Popolare diventasse una vera e propria economia di mercato.

Secondo l’allora presidente della WTO, Supachai Panitchpakdi, la richiesta testimoniava “la volontà della Cina di giocare secondo le regole del commercio internazionale e di portare il suo apparato governativo spesso opaco e ingombrante in armonia con un ordine mondiale che richiede chiarezza ed equità”. Ciò non è accaduto, e fra gli impegni cinesi in seno alla WTO e le sue effettive pratiche commerciali ed economiche il divario è rimasto eclatante (1), con il risultato che in un’economia globale profondamente integrata, oggi coesistono – per ora pacificamente – due sistemi molto diversi.

La visione di Deng Xiaoping

Alla morte di Mao Zedong, avvenuta il 9 settembre 1976, la Repubblica Popolare Cinese era rimasta priva di qualunque figura in grado di rappresentare l’autorità centrale, sia da un punto di vista simbolico che sul fronte amministrativo. La Banda dei Quattro, che aveva gestito un enorme potere durante la Rivoluzione Culturale pur senza avere incarichi politici di primissimo piano (2), era stata smantellata e l’incarico di presidente era stato attribuito a Hua Guofeng, un politico moderato fedele alla linea maoista. Tuttavia la sua ostilità verso qualsiasi riforma su larga scala gli conquistò presto l’avversione delle alte sfere del partito. Nel dicembre del 1978 un gruppo di veterani guidati da Deng Xiaoping, determinati a modificare il modello economico cinese e le sue istituzioni, costrinse Hua a cedere gran parte del suo potere effettivo, permettendogli tuttavia di mantenere alcuni titoli dal valore puramente formale.

Deng Xiaoping, il nuovo ideologo del partito, aveva vissuto e studiato in Francia dal 1920 al 1927 (anni in cui aveva abbracciato la fede comunista), era tornato in patria e aveva partecipato alla Lunga Marcia, aveva ricoperto nel corso del tempo incarichi pubblici prestigiosi (nel 1954 era stato eletto segretario generale del CCP e membro del Politburo del partito), ma era stato per ben due volte ‘purgato’ da Mao per il suo incoercibile orientamento ‘borghese’ in economia. La Cina che ereditava era un Paese afflitto da pesanti conflitti sociali e disordini istituzionali, dove la fame era ancora una piaga diffusa e in cui il prestigio del partito comunista aveva perso molto del suo smalto.

Determinato a invertire la rotta, Deng divenne l’architetto di una nuova linea di pensiero, il “socialismo con caratteristiche cinesi”, che combinava l’ideologia socialista con la libera impresa. La strategia consisteva nell’adottare metodi e riforme capitaliste per stimolare la crescita economica e ripristinare la fiducia nel comunismo, mantenendo tuttavia le istituzioni cinesi sotto il saldo controllo del partito.

Le finalità delle sue riforme, e cioè modernizzare il Paese nei settori dell’agricoltura, dell’industria, della scienza e tecnologia e rinnovare l’apparato militare (le cosiddette “quattro modernizzazioni”), potevano (e dovevano) essere perseguite attraverso un’economia socialista di mercato: “Pianificazione e forze di mercato non rappresentano l’essenziale differenza che sussiste tra socialismo e capitalismo. Economia pianificata non è la definizione di socialismo, perché c’è una pianificazione anche nel capitalismo; l’economia di mercato si attua anche nel socialismo. Pianificazione e forze di mercato sono entrambe strumenti di controllo dell’attività economica” (3). E ancora: “Non dobbiamo temere di adottare gli avanzati metodi di gestione applicati nei Paesi capitalisti […] L’essenza stessa del socialismo è la liberazione e lo sviluppo dei sistemi produttivi […] Il socialismo e l’economia di mercato non sono incompatibili […] È giusto preoccuparsi delle derive verso destra ma, prima di tutto, dobbiamo preoccuparci delle derive a sinistra” (4).

Furono dunque attuate diverse riforme economiche che consentirono al settore privato di avviare e gestire nuovamente le proprie attività e vennero istituite quattro zone economiche speciali lungo la costa della Cina (vedi Figura 1) deputate ad attrarre gli investimenti stranieri. Il 29 gennaio 1979 Deng Xiaoping, che ricopriva allora la carica di vicepresidente, incontrò il presidente statunitense Jimmy Carter per la firma di nuovi e storici accordi che annullarono decenni di opposizione bilaterale e sancirono il pieno riconoscimento diplomatico degli USA alla Repubblica Popolare Cinese.

Nella generale spinta alla crescita, alle municipalità locali e alle province fu consentito di investire nelle industrie che consideravano più redditizie e ciò in un primo tempo convogliò gli investimenti verso l’industria leggera. Questo tipo di produzione fu vitale per lo sviluppo del Paese, che aveva un basso capitale di base. Dopo un breve periodo di gestazione, grazie ai bassi requisiti di capitale e agli alti guadagni derivanti dalle esportazioni verso l’estero, i profitti generati dall’industria leggera poterono essere reinvestiti in una produzione tecnologicamente più avanzata, innescando quel circolo virtuoso che ha trasformato radicalmente il volto della Cina. Oggi il Pil del Paese è 28 volte più grande di quanto era nel 1978, mentre nel 2016 la produzione di automobili è stata un terzo di quella mondiale (e sei volte quella degli Stati Uniti).

L’importanza degli investimenti stranieri

Secondo uno studio effettuato nel 2017 da Mike Enright presso l’Università di Hong Kong e finanziato dalla Hinrich Foundation (5), in quarant’anni le imprese straniere hanno versato nell’economia cinese 3.000 miliardi di dollari e hanno contribuito a creare 210 milioni di posti di lavoro. I flussi nominali annui di investimenti esteri sono saliti da una media di un paio di miliardi di dollari l’anno negli anni ‘80 a più di 110 miliardi di dollari all’anno negli ultimi dieci anni, ed Enright calcola che le imprese industriali straniere nel 2013 rappresentavano il 33% del Pil cinese e il 27% dell’occupazione. Questo significa che un terzo del Pil cinese negli ultimi anni è stato generato dagli investimenti, dalle operazioni e dalle supply chain delle società straniere. “La Cina negli ultimi 35 anni probabilmente ha beneficiato degli investimenti esteri più di qualsiasi altro Paese al mondo”, afferma Enright, “ed è riuscita a ottenere questi benefici […] senza cedere sovranità o soffrire il dominio straniero”.

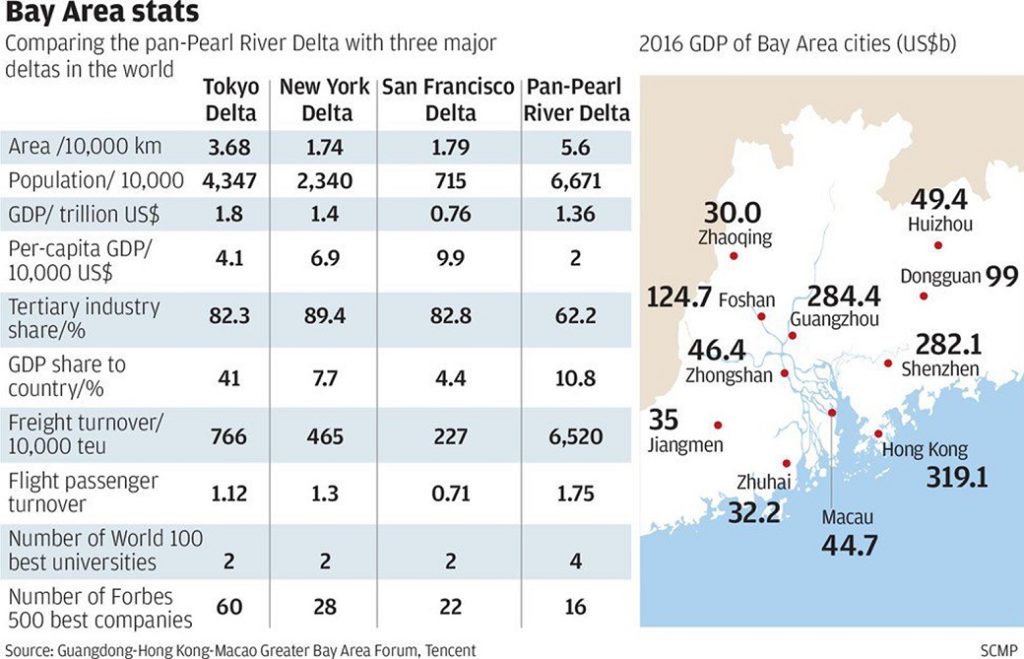

Il dato diventa ancora più significativo quando si monetizza l’effetto indotto dalle imprese estere in termini di modernizzazione industriale, di miglioramento della catena di fornitura e distribuzione, di crescita del settore di ricerca e sviluppo, di formazione manageriale e istruzione, e così via. Per esempio, si calcola che una sola azienda come la Procter & Gamble contribuisca con oltre 11 miliardi all’anno al Pil cinese e con oltre 610.000 posti di lavoro all’occupazione della Repubblica Popolare. Non serve dire che l’investimento della P&G rende anche per i diretti interessati, se è vero che la stragrande maggioranza degli 11 miliardi di dollari di revenues della multinazionale statunitense è da imputare ai consumatori cinesi. Eppure, le imprese straniere rappresentano solo il 2,5% degli investimenti lordi e lo 0,5% delle immobilizzazioni. La Figura 2 confronta alcuni dati economici del 2016 relativi al delta del Fiume delle Perle (dove sono situate le zone aperte agli investimenti volute da Deng Xiaoping), con i corrispondenti valori per le bay areas di Tokio, New York e San Francisco.

Il socialismo con caratteristiche cinesi

In confronto agli incredibili sviluppi economici che la Cina ha vissuto negli ultimi decenni, il peso delle riforme politiche attuate è stato davvero limitato. Deng era un comunista convinto, e sebbene abbia traghettato la Cina verso un’economia di mercato, non ha mai smesso di sostenere la centralità dell’ideologia e del partito. Come testimonia Sir Vince Cable (6), Deng è una figura difficile da valutare per gli occidentali. Ha la notevole eredità “di avere sollevato dalla povertà più esseri umani di chiunque altro nella storia del mondo. Ma aveva scarso interesse per i ‘diritti umani’ o per la democrazia in stile occidentale e, in quanto comunista, considerava queste cose come irrilevanti o come una minaccia per il governo del partito” (7) (non a caso, è stato proprio Deng a ordinare il ‘massacro’ degli studenti che manifestavano in piazza Tiananmen nel 1989).

Nel tempo la Cina ha attraversato fasi più autenticamente imprenditoriali e altre in cui le prerogative della ‘libera’ impresa sono state ridotte, a seconda della congiuntura economica e della visione e dei progetti del partito. Per esempio, Xi Jinping, l’attuale presidente della Repubblica Popolare, ha ritenuto che fosse necessario interrompere – in certi settori addirittura invertire – la tendenza verso un’economia di mercato. E mentre un tema chiave delle riforme di Deng era il decentramento del processo decisionale, con l’aumento del peso e dei poteri delle amministrazioni locali, Xi è andato ancora una volta in controtendenza per arginare il fenomeno pervasivo della corruzione politica nelle province. Ma gli statisti cinesi sono individui pragmatici, ed era lo stesso Deng ad affermare: “Che importanza ha il colore del gatto, a condizione che catturi i topi?”

Così la Cina ha fatto molta strada, si è aperta agli investimenti stranieri molto più che, per esempio, l’India. Le sue imprese competono a livello internazionale e investono all’estero. Alcuni imprenditori cinesi come Jack Ma, fondatore e Ceo di Alibaba Group, hanno un riconoscimento globale (oltre a un posto di spicco nei ranghi del partito). La vita economica quotidiana è governata dai mercati e gli agricoltori hanno diritti di proprietà maggiori, sebbene non completi. Esistono sofisticate borse valori e un mercato dei capitali efficiente. Tuttavia la maggior parte delle piccole e medie imprese non sono ‘private’ in senso occidentale, ma hanno stretti legami con il governo locale. Inoltre, quasi tutte le grandi aziende cinesi di successo, altamente efficienti e competitive, sono di proprietà statale e controllano settori strategici come quello bancario, energetico e delle telecomunicazioni, mentre le poche grandi società realmente private (come Huawei, Lenovo e il già citato Ali Baba) concordano insieme al governo centrale l’orientamento strategico e la definizione delle tattiche industriali e commerciali più importanti.

Il capitalismo di Stato

Nel suo saggio State Capitalism in China del 2016 (8), Yasheng Huang, professore di Chinese Economy and Business e professore di Global Economics and Management alla Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology (la business school del MIT), dimostra che Pechino ha seguito due diversi modelli di sviluppo da Deng Xiaoping a oggi: il primo, una sorta di capitalismo imprenditoriale, parte dalle riforme rurali della fine degli anni ‘70 e finisce a metà degli anni ‘90; il secondo, che inizia intorno al 1997 ed è in auge ancora oggi, è il cosiddetto capitalismo di Stato. Queste due fasi molto diverse nelle loro caratteristiche sono ‘invisibili’ se si considerano come unici dati rilevanti la crescita del Pil e la dimensione del settore privato (e in effetti la maggior parte degli studiosi considera una rotta unica il percorso cinese dal 1978 a oggi), mentre diventano evidenti analizzando anche altri indicatori più esplicativi.

Innanzitutto occorre confrontare l’andamento del Pil con quello del reddito delle persone fisiche. Mentre dal 1978 a oggi il Pil cinese è sempre cresciuto a tassi robusti, durante la fase più imprenditoriale dello sviluppo, dal 1978 al 1997, il reddito delle persone fisiche è cresciuto a tassi superiori rispetto al Pil; in questo periodo lo Stato cinese ha attuato riforme finanziarie su vasta scala nella Cina rurale, ha protetto i diritti di proprietà degli imprenditori agricoli e ha compiuto alcuni passi iniziali per frenare il potere del PCC. Viceversa, anche se il Pil ha continuato a crescere rapidamente, verso la fine degli anni ‘90 l’aumento del reddito personale è rallentato notevolmente e la distribuzione del reddito è peggiorata. Come mai?

Secondo Huang il motivo risiede in una diversa strategia di crescita adottata a partire dal XV Congresso del Partito del 1997, che egli considera “la genesi del capitalismo di Stato”. Durante il congresso venne presentato il nuovo programma di privatizzazioni del governo, il cui titolo ufficiale era “Afferrare il grande e lasciar andare il piccolo”: lasciare andare il piccolo significava che il governo avrebbe privatizzato numerosissime piccole aziende statali ad alta intensità di manodopera, per afferrare il grande, cioè ristrutturare, consolidare e rafforzare le più grandi imprese possedute dallo Stato. In altri termini, “lasciare andare il piccolo” era la tattica impiegata per “afferrare il grande”, ponendo fine alle sovvenzioni e alle responsabilità sociali del governo, e riducendo le complessità operative e gestionali. Invece di dirigere migliaia di piccole imprese sparse in tutto il Paese, lo Stato cinese sceglieva di concentrarsi solo su quelle di grandi dimensioni, strategicamente più interessanti.

Ciò da un lato ha avuto pesanti effetti collaterali in termini di disoccupazione e tensioni sociali, e questo si riflette nella flessione della curva del reddito delle persone fisiche; dall’altro ha comportato una massiccia ridistribuzione di risorse finanziarie, umane e manageriali con l’obiettivo di ottenere un maggiore controllo sull’economia.

La ragione per cui molti autori considerano – sbagliando – l’economia cinese come essenzialmente capitalistica va ricercata, secondo Huang, anche nella scelta dell’indicatore per calcolare le dimensioni del settore privato. La maggior parte degli studiosi si limita a considerare la composizione dell’azionariato societario (quello che Huang chiama i “diritti di reddito”) e, sulla base del fatto che il settore privato così definito è cresciuto uniformemente nel tempo, conclude che la Cina è solidamente orientata verso un’economia di mercato. Ma la corretta valutazione della natura privata o statalistica di un’azienda non deve, o non dovrebbe, poggiare interamente sui diritti di reddito, cioè sui diritti di ricevere dividendi, ma anche sui “diritti di controllo”, per esempio il diritto di assumere e licenziare il top management, il diritto di decidere in merito a fusioni o acquisizione e il diritto di vendere l’azienda posseduta.

Purtroppo, sebbene sia disponibile un insieme affidabile di dati, largamente utilizzato dagli economisti, sulla proprietà azionaria delle aziende cinesi, Pechino non rivela informazioni su chi controlla effettivamente queste aziende. Tuttavia dedurre i diritti di controllo dalle informazioni sui diritti di reddito è un esercizio pericoloso che può portare a conclusioni del tutto errate. Prendiamo l’esempio di SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor), considerata un’impresa interamente privata perché la quota dello Stato nel suo capitale sociale è pari allo 0%. L’azienda è stata fondata nel 1997 (prima si chiamava Shanghai Gear Factory), il 30% del capitale azionario è stato quotato alla Borsa di Shanghai, e quindi appartiene a persone fisiche, mentre il 70% è detenuto dalla Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), una persona giuridica. Il problema è che il 100% di SAIC è nelle mani del governo di Shanghai. Poiché il governo di Shanghai possiede SAIC Motor tramite SAIC, nelle statistiche SAIC Motor appare come un’entità totalmente privata, sebbene sia evidente che lo Stato in realtà ha il controllo della società.

La mano invisibile, ma di chi?

Anche secondo l’economista Robert Atkinson, presidente dell’ITIF (Information Technology and Innovation Foundation), un think tank specializzato in politiche pubbliche per l’innovazione con sede a Washington D.C., ciò che governa Pechino non è un’economia di mercato (9). Le economie capitaliste avanzate condividono secondo Atkinson alcune convinzioni basilari, per esempio il fatto che il capitale privato dovrebbe essere al centro dell’attività economica, che le transazioni basate sul mercato sono la chiave della prosperità e che la proprietà privata dovrebbe essere protetta. A livello politico, la sinistra e la destra si battono su come raggiungere il giusto equilibrio tra questi fattori, ma in generale concordano sui principi fondamentali. In breve, secondo Atkinson qualsiasi differenza tra le nazioni capitaliste è di grado, non di tipo. Ma il paradigma della Cina non è così chiaro: “Il premio Nobel Ronald Coase e il suo co-autore Ning Wang proclamano che la Cina ha ‘abbracciato il capitalismo’, citando il fatto che il libro di Adam Smith The Theory of Moral Sentiments ha più di una dozzina di traduzioni cinesi. Ma il fatto che la Cina […] traduca i classici del capitalismo in mandarino non significa che sia capitalista. La realtà è che le differenze tra le varianti cinesi e occidentali del capitalismo sono più di tipo che di grado”.

La Cina è un’economia ibrida. E sebbene, ricorda Atkinson, abbia più di 150.000 imprese statali, che rappresentano il 40% delle attività industriali, il capitalismo di Stato cinese non riguarda tanto il numero o le dimensioni di queste imprese, quanto il ruolo centrale che il Partito Comunista Cinese svolge praticamente in tutti gli aspetti della vita economica. Al suo centro, il capitalismo di Stato cinese è un sistema in cui lo scopo delle imprese – private e pubbliche – è di raggiungere gli obiettivi del Partito Comunista. E il PCC usa tutta una serie di strumenti, sia con le imprese nazionali che con quelle straniere che investono in Cina, per ottenere il coordinamento e le competenze necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal partito. Alcuni di questi metodi appaiono discutibili o addirittura illegali dal punto di vista occidentale, per esempio chiudere un occhio sul furto della proprietà intellettuale degli investitori esteri, oppure imporre alla maggior parte delle imprese straniere la formula della joint venture con società cinesi come condizione di accesso al mercato (un accordo che Pechino chiama “scambio di mercato con tecnologia”).

O ancora l’intervento del partito sui mercati valutari, come è avvenuto anche in tempi molto recenti: in risposta all’imposizione da parte dell’amministrazione Trump di dazi pari al 10% su un’ampia gamma di prodotti importati dalla Cina, il governo ha svalutato del 10% il valore dello yuan rispetto al dollaro, anestetizzando di fatto la manovra protezionistica statunitense. Secondo Atkinson, il capitalismo occidentale non è semplicemente un sistema costruito sulla proprietà privata, ma un sistema in cui i cittadini hanno una considerevole – sebbene non illimitata – libertà di perseguire i propri obiettivi al di fuori dell’influenza dello Stato. E, secondo questo standard, la Cina è lontana dal poter essere considerata un’economia capitalista.

Il processo di governance

Il presidente Xi Jinping ha pubblicato, il primo gennaio 2014, un articolo intitolato Unifying the thinking in the spirit of the Third Plenary Session of 18th Central Committee of the CPC (10), in cui spiega il significato fondamentale e specifico del sistema di governance nella Repubblica Popolare. Secondo Xi, il sistema di governance nazionale cinese può essere inteso come un insieme completo di programmi e procedure strettamente collegati e coordinati attraverso i quali il Paese è governato sotto la guida del partito. Consiste di istituzioni, meccanismi, leggi e regolamenti in materia di economia, politica, cultura, società, e progresso ecologico.

Gli obiettivi del processo di governance sono la promozione della riforma economica, dello sviluppo e della stabilità; la gestione degli affari interni, degli affari esteri e della difesa nazionale; il governo del partito, dello Stato e delle forze armate. Il sistema di governance nazionale di un Paese e le sue capacità di governance – dice Xi – si completano a vicenda per formare un tutto organico, poiché da un lato un solido sistema di governance è essenziale per il miglioramento della capacità di governance, dall’altra il miglioramento della capacità di governance è una condizione necessaria per permettere al sistema di esercitare pienamente la sua efficacia. È convinzione di Xi e di molti esperti cinesi (11) che, soprattutto nei periodi in cui la crescita e-conomica rallenta, un approccio alla governance di tipo top-down sia quello che meglio garantisce il raggiungimento degli obiettivi.

Nel processo di governance cinese, un’importanza fondamentale rivestono i cosiddetti piani quinquennali, una serie di iniziative di sviluppo sociale ed economico, tipiche delle economie pianificate, che sono stati introdotti in Cina fin dal 1953. Nonostante i tre decenni di riforme economiche orientate al mercato, il piano quinquennale è ancora una componente chiave della società cinese, anzi, a partire dal nuovo millennio il PCC ha ‘riscoperto’ questo strumento, cui si deve gran parte del successo politico del Paese (12), e lo ha utilizzato sempre più efficacemente nella pianificazione strategica a livello macro e micro.

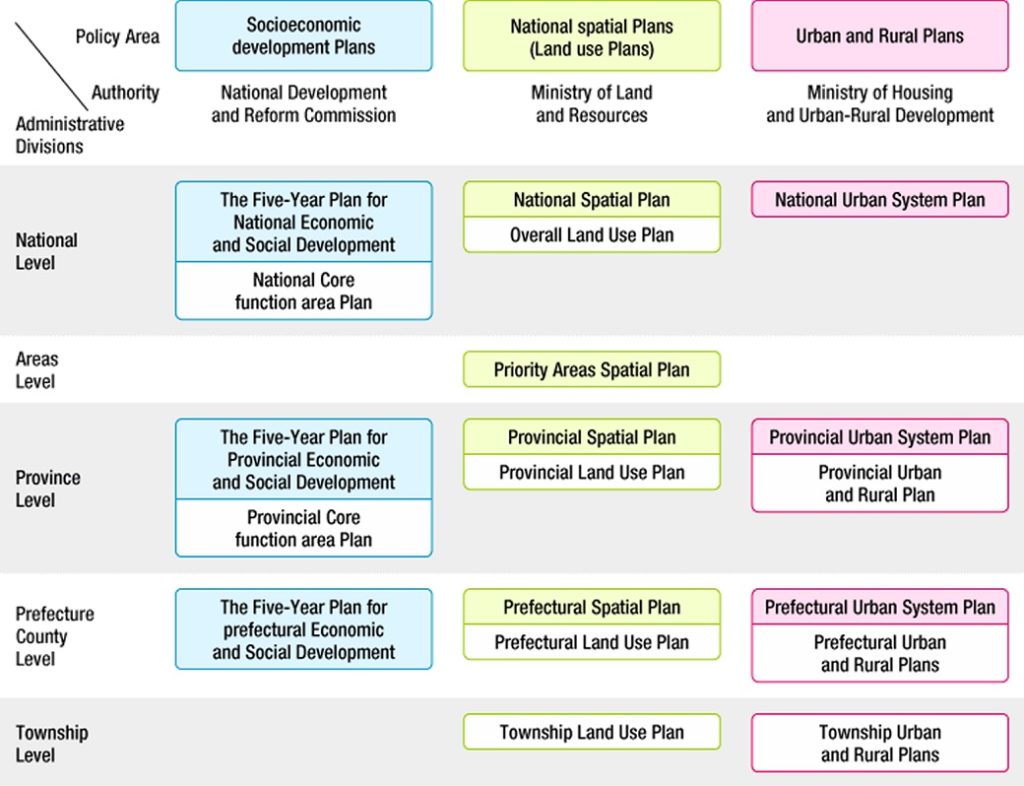

Fonte: https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/china/index_e.html

Il percorso di definizione del documento è molto articolato (vedi Figura 3): una volta ogni cinque anni, il Comitato Centrale del partito tiene un plenum per elaborare le linee guida del piano e, una volta fissate, gli uffici responsabili della pianificazione dei ministeri e delle agenzie del governo centrale, dei governi regionali e di quelli provinciali iniziano a elaborare gli obiettivi specifici e il dettaglio delle politiche di attuazione. Il Consiglio di Stato è responsabile della bozza del documento finale, che viene presentato e discusso nella sessione annuale del Congresso Nazionale del Popolo nella primavera dell’anno successivo.

Il report, generalmente lungo un centinaio di pagine, elenca i principali obiettivi politico-economici del governo, che possono essere sia di tipo qualitativo (come la promozione dello sviluppo regionale coordinato e l’armonia sociale) che quantitativo (come i tassi desiderati di crescita economica, i livelli delle esportazioni, gli investimenti esteri diretti e la creazione di posti di lavoro). La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, la principale agenzia di pianificazione cinese, è responsabile di gran parte delle pratiche burocratiche e del coordinamento tra le diverse centinaia di agenzie e istituzioni che danno il loro contributo. A partire da quanto stabilito dal piano quinquennale generale, tutti i governi regionali, tutti i settori economici e tutte le industrie dovranno elaborare i loro specifici sotto-piani.

Ai piani quinquennali si affiancano la pianificazione strategica specifica per l’urbanizzazione e lo sviluppo dell’interno del Paese e i piani speciali nazionali, che si concentrano sui grandi investimenti in infrastrutture, sull’uso di risorse chiave e sulla fornitura di beni e servizi pubblici di base. Questi piani sono sviluppati durante il periodo del piano quinquennale e comprendono piani specifici di settore (13).

Conclusioni

La Cina ha intrapreso da tempo la via della privatizzazione, questo non è in discussione. Tuttavia, il modo migliore per caratterizzare il processo cinese è classificarlo come una privatizzazione tattica: Pechino non ha mai abbracciato la privatizzazione come obiettivo politico in sé e per sé, ma come uno strumento al servizio di uno scopo più ampio. Uno degli obiettivi del PCC è sicuramente mantenere il controllo politico, e il mantenimento del controllo politico, a sua volta, richiede il mantenimento del controllo economico dei settori vitali dell’economia. Dice Huang (14): “Il programma di privatizzazione della fine degli anni ‘90 è stato in verità il mezzo per finanziare le imprese che lo Stato intendeva controllare e per ridurre le complessità operative e manageriali, in modo che Pechino potesse concentrarsi sulla gestione di un numero minore di imprese più grandi. La privatizzazione tattica non ha ridotto il potere dello Stato cinese, anzi lo ha finanziato e reso più intelligente” (il corsivo è dell’autore).

Ciò non significa che la strada della Repubblica Popolare verso il futuro sia priva di ostacoli. Le decisioni prese hanno avuto e avranno delle conseguenze sia economiche che politiche difficili da governare. Sinteticamente, i grossi problemi sul tavolo di Pechino sono due, strettamente correlati l’uno all’altro.

Il primo è la crescita relativamente scarsa del reddito delle persone fisiche rispetto alla crescita del Pil; l’altro è la struttura macroeconomica cinese, caratterizzata da alti tassi di investimento e bassi tassi di consumo. Poiché il sistema finanziario cinese è stato organizzato per finanziare l’offerta, non la domanda (cioè per finanziare le imprese, non le famiglie), il consumo può essere finanziato solo dal reddito, e non dai prestiti personali (come avviene, per esempio, in modo massiccio negli Stati Uniti). Di conseguenza, ogni rallentamento della crescita del reddito porta inevitabilmente a un rallentamento della crescita dei consumi.

L’ossimoro cinese ha costruito il suo successo su due forze economiche: una forte domanda esterna di beni e una forte domanda interna nel settore immobiliare. Complice la crisi del 2008, questi due fattori chiave non esistono più, e così nel 2012 sia il rapporto fra consumi e Pil che il tasso di crescita del Pil hanno iniziato a diminuire simultaneamente, a testimonianza del fatto che la curva degli investimenti era entrata in una fase di rendimenti decrescenti.

Xi Jinping ha assunto la Presidenza della Repubblica Popolare proprio in quel momento cruciale, prendendo due contromisure che mirano a lasciare inalterata la struttura portante del capitalismo cinese, forse enfatizzando ulteriormente il ruolo dello Stato nell’economia: la Belt and Road Initiative (15), per puntare sulla domanda estera di infrastrutture (data la saturazione della domanda interna), e il programma Made in China 2025 per spostare la leadership cinese dai beni di consumo alle produzioni high tech ad alto rendimento. I dati ci diranno presto se Pechino ha puntato ancora una volta sul cavallo vincente.

1) Cfr. S.J. Ezell e R.D. Atkinson, False Promises: The Yawning Gap Between China’s WTO Commitments and Practices, The Information Technology & Innovation Foundation, settembre 2015

2) Accusati di essere membri della banda furono Jiang Qing, vedova di Mao e sua quarta e ultima moglie, e tre suoi associati, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan e Wang Hongwen, che furono processati e condannati. In seguito anche Kang Sheng e Xie Fuzhi furono accusati di appartenere alla banda, ma non furono processati in quanto deceduti prima del 1976. L’arresto segnò simbolicamente la fine della Rivoluzione Culturale

3) Deng Xiaoping, in The Changing Face of China, John Gittings, Oxford University Press, 2005

4) Deng Xiaoping, in Pela China Dentro, António Caeiro, Dom Quixote, 2004

5) Cfr. https://www.scmp.com/business/companies/article/2102825/four-decades-chinese-capitalism-shows-how-trade-and-investments

6) Sir Vince Cable, classe 1943 e leader dei liberaldemocratici britannici dal 2017, ha ricoperto la carica di Secretary of State for Business, Innovation and Skills – cioè è stato responsabile del ministero dell’Industria, Commercio e Innovazione – dal 2010 al 2015, nel primo governo Cameron

7) Cfr. https://www.futurelearn.com/courses/politics-of-economics/0/steps/30823

8) Cfr. https://www.beloit.edu/upton/assets/VOL_VIII.Huang.pdf

9) Cfr. https://www.nationalreview.com/magazine/2019/05/20/chinese-capitalism-is-an-oxymoron/

10) Xi, J. P. Unifying the thinking in the spirit of the Third Plenary Session of 18th Central Committee of the CPC, Qiushi, 1, 3-6

8) Cfr. https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative

9) Cfr. http://www.worldbank.org/en/about/leadership/votingpowers

10) Cfr. http://www.cadtm.org/A-critical-look-at-China-s-One-Belt-One-Road-initiative

11) Cfr. Research on the Top-Down Design of China’s Economic Reform and National Governance Modernization, Jie Gao e Yunlong Ding, Harbin Institute of Technology, Harbin, China

12) Cfr. https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1866736/how-chinas-five-year-plan-overhang-soviet-era-has

13) Cfr. http://www.china.org.cn/opinion/2015-06/22/content_35865390.htm

14) Op. cit.

15) Cfr. Giovanna Baer, Vento dall’Est. La nuova Via della Seta, Paginauno n. 62/2019