Deserto culturale: letteratura e pensiero unico, il mito del progresso, l’idiozia delle masse

Il giorno in cui Francesco Rosi è morto, l’Europa era sepolta dal polverone sollevato dal massacro della redazione di Charlie Hebdo. I giornalisti nostrani intingevano le loro penne nei calamai della reticenza remando a favore di corrente insieme alla retorica di altri colleghi, alle prese su altre pagine con la biografia del regista scomparso. Entrambi costruendo i loro articoli intorno alla bandiera della parola ‘impegno’. E la figura dell’artista impegnato è stata proprio al centro di alcuni dibattiti e di non pochi articoli apparsi nei giorni a seguire. Dopo di che ognuno è tornato a prestare la propria opera al servizio dell’indottrinamento mediatico. Là dove avrebbero dovuto ‘impegnarsi’ a entrare nelle pieghe di quanto di strano si percepiva intorno ai fatti di Parigi, ecco alzarsi un’altra povere, quella dell’occultamento.

Inevitabile quindi che la notizia della morte di Rosi, condita di elogi per il suo cinema-verità, allungasse un’ombra grottesca sullo stato di disarmo dell’intellettualità italiana, oggi. La dipartita di Rosi, in quei giorni, è stata naturale, avvenuta senza scalpore: era molto anziano, da tempo non girava più film, e in fondo si può dire che si è trattato dell’ultimo lutto in ordine di tempo tra i vecchi maestri che hanno segnato un’epoca. Pian piano se ne stanno andando tutti i grandi protagonisti dell’età di Pericle del cinema, alcuni dei quali, come Monicelli e Lizzani, firmando con il suicidio un significato simbolico impossibile da ignorare. Alla stessa maniera, anche la morte di Rosi simboleggia la fine di un’epoca. Con loro, muore anche il mondo dell’arte che insieme hanno contribuito a valorizzare, fino a rendere il proprio lavoro influente all’interno del dibattito sociale e politico del tempo. A chi rimane non resta che domandarsi con malinconia se l’epoca in cui viviamo avrebbe concesso loro di essere altrettanto importanti, al punto che non sarebbe esagerato chiedersi se oggi avrebbero trovato negli attuali produttori cinematografici – costantemente alla disperata ricerca di commedie sempre più becere – altrettanta disponibilità a finanziare i loro progetti.

Stessa questione per la letteratura. Non è difficile stilare un elenco altrettanto altisonante di scrittori la cui assenza si fa sempre più gravosa di fronte al deserto creativo costruito da autori disimpegnati e lautamente onorati da mercato e industrie editoriali. E non c’è da impegnarsi troppo nella ricerca delle motivazioni che diano ragione della desertificazione del mondo letterario e cinematografico: quelli erano il prodotto di quella società, questi lo sono di questa. Quelli contribuivano all’indipendenza del campo di potere artistico, e questi contribuiscono a renderlo dipendente dal mercato.

Il pessimismo inevitabile di fronte al deserto non deve però essere scambiato per un concetto astratto, a tutto tondo e per questo privo di un bersaglio da colpire. Il bersaglio c’è e va individuato in un certo ottimismo progressista; verso quel migliorismo politico di sinistra che vuol far credere ancora, malgrado le rudi smentite dei fatti, di poter rendere vivibile la ferocia del capitalismo attraverso l’innesto progressivo e graduale di riforme. E di farlo asservendo l’uomo alle macchine e alla microtecnologia sempre più pervasiva.

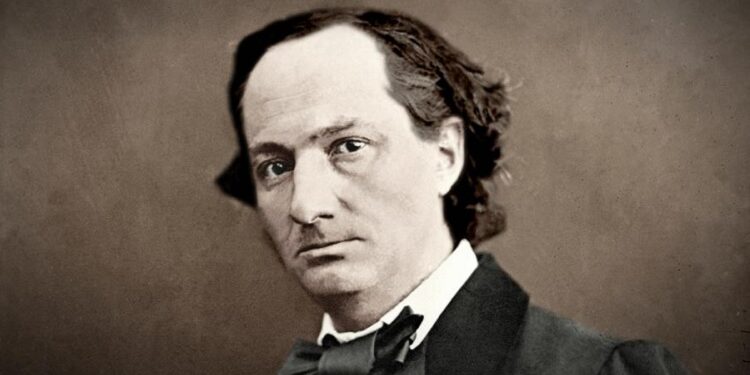

A parziale consolazione si potrebbe affermare che tale pessimismo è parte della storia. Basterebbe leggere molte pagine scritte da Baudelaire a metà dell’Ottocento per comprendere quanta diffidenza nutrivano gli artisti nei confronti del vorace e incosciente ottimismo riservato al progresso che permeava l’atmosfera del Secondo Impero. “Se si chiede a ogni onesto francese che legge tutti i giorni il suo giornale nel caffè che frequenta, che cosa intenda per progresso,” scriveva Baudelaire, “egli risponderà che è il vapore, l’elettricità e l’illuminazione a gas, miracoli sconosciuti a Romani, e che tali scoperte testimoniano in modo pieno la nostra superiorità sugli antichi; tante sono le tenebre addensate nel suo disgraziato cervello e tanto le cose dell’ordine materiale e dell’ordine spirituale vi si sono così misteriosamente confuse! Il pover’uomo è talmente americanizzato dai suoi filosofi zoocrati e industriali, da perdere la nozione delle differenze che caratterizzano i fenomeni del mondo fisico e del mondo morale, di quello naturale e di quello sovrannaturale.

“Che un popolo senta oggi la questione morale in un senso più sottile di quanto non accadesse nel secolo scorso, è un progresso, ed è chiaro. Che un artista produca quest’anno un’opera che testimonia di una sapienza o di una forza immaginativa maggiori di quanto non ne abbia dimostrato lo scorso anno, è il segno certo che ha progredito. E se oggi le derrate sono di qualità migliori e a minor prezzo di quanto non fossero ieri, questo è nell’ordine materiale un progresso indiscutibile. Ma dov’è, di grazia, la garanzia del progresso per domani? Quanto ai discepoli dei filosofi del vapore e dei fiammiferi chimici, essi ne hanno un’idea per cui il progresso ai loro occhi appare unicamente sotto forma di una serie indefinita. Ma dove sta questa garanzia? Essa esiste solo, dico, nella vostra credulità e nella vostra frivolezza.”

Basterebbe cambiare il breve elenco delle innovazioni tecnologiche di allora stilate da Baudelaire nel brano qui riportato, con quelle apportate dalla microtecnologia moderna, e togliere il giornale dalle mani del soggetto francese, trasformandolo quindi in un italiano, per riconoscere in questo testo del poeta la tragica attualità del Belpaese.

Il recupero del disagio di Baudelaire, comune a un gruppo di artisti (come Flaubert e Monet, per spaziare nel mondo dell’arte di allora) uniti da un’alta concezione dell’arte e del suo ruolo nella società, oltre a fornire uno spaccato di un’epoca non molto diversa da quella attuale (la visione politica di Luigi Bonaparte ricorda molto la visione finto rivoluzionaria diffusa dall’attuale governo Renzi e di molta stampa), aiuta a rimanere nel tema. Perché è proprio a partire da quel disagio, da quel sentimento di oppressione esistenziale, ostile al proprio presente, che il campo letterario, al pari di quello artistico (la pittura, grazie soprattutto all’esperienza dirompente degli impressionisti), ha cominciato a costituirsi come un mondo autonomo sottoposto a leggi proprie.

Una lotta per l’indipendenza, combattuta a fronte di una repressione (processi a Baudelaire e a Flaubert), che ha garantito un potere all’artista; non diverso da quello affermatosi nell’Italia del dopoguerra, e che ha cominciato a sfiorire da un momento che si potrebbe simbolicamente indicare nel 1989, l’anno della morte di Leonardo Sciascia. Da allora in poi, nemmeno troppo lentamente, è iniziata la dissoluzione qualitativa della sinistra (intesa soprattutto come spazio ideale di valori condivisi dagli artisti), del mercato editoriale (con la trasformazione delle pionieristiche case editrici in industria editoriale a stampo manageriale), del mercato cinematografico (ridotto a mero intrattenimento di massa sempre più becera), e della televisione di Stato (con l’abbandono dell’impianto umanistico e la trasformazione in strumento di propaganda politica nonché contenitore pubblicitario, al pari delle reti private concorrenti).

Sarà anche triste, ma oggi è normale vedere Oscar Farinetti parlare dei suoi successi imprenditoriali ed economici e nel contempo assistere al giornalista che, con immensa riverenza, lo intervista e lo ascolta come se a parlare fosse García Márquez. Quella riverenza verso i potenti da parte dell’informazione ufficiale c’era anche durante il Secondo Impero, come mostra Balzac nel suo Le illusioni perdute. A dimostrazione che già nella prima metà dell’Ottocento era chiaro, a chi sapeva osservare, fino a che punto l’industria editoriale fosse implicata nei maneggi del potere politico e facesse il gioco delle élite economiche.

Così come anche allora le oblique figure alla Farinetti o alla Brambilla (altro imprenditore all’oscuro di tutto fuorché dell’arte di far quattrini, con un posto riservato nella trasmissione Piazza Pulita su La7). La differenza sta nel fatto che, negli artisti dell’Ottocento meno inclini al compromesso con il potere, i nuovi parvenu cresciuti nell’odio della cultura, pronti a piantare nel cuore della società la bandiera del denaro come valore supremo, suscitavano il più vivo raccapriccio. Come lo suscitava il loro sovrano, Luigi Bonaparte, non a caso definito da Hugo, Napoléon le petit.

Allora come adesso, un numero spropositato di speculatori, sfruttatori, aiutati dalle trasformazioni economiche e assistiti dalle cospicue sovvenzioni di Stato, e diventati i nuovi ricchi, scorrazzavano con carrozze lussuosissime per Parigi e dimoravano in enormi palazzi. Molti di questi importavano la loro ignoranza nel corpo legislativo contribuendo a stringere ulteriormente i legami tra il mondo politico e il mondo economico reso ancora più forte dall’appropriazione della stampa. Un’ostentazione della ricchezza non dissimile a quella cui abbiamo assistito alla famosa Leopolda.

E, in aggiunta, allora come adesso a Milano, anche Parigi ospitava la sua Esposizione Universale (1867). Probabilmente Pasolini intendeva questo quando sosteneva l’inesistenza della storia. Quello che non coincide nella comparazione tra le due epoche, è il rifiuto compatto del campo di potere artistico che oggi in Italia è inesistente, perché inesistente è una forma di intellettualità che non debba i propri privilegi al silenzio omertoso nei confronti di un sistema chiuso che indubbiamente la premia offrendo un ampio ritorno sotto forma di visibilità e riconoscimento economico. Con Luigi Bonaparte, la facevano da padrone i salotti capaci di assumere in veste di cortigiani, dentro il proprio dominio, una buona parte degli scrittori e dei pittori mondani più conformati, insieme agli imprenditori della carta stampata, sui quali ricadevano le regalie del mecenatismo di Stato. Con Renzi il piccolo, sosia politico di Enrico Letta, di Monti, di Berlusconi (per cui, di fatto, un solo uomo al comando come sotto la dittatura di Napoléon le petit), i salotti (che ancora esistono) sono diventati gli studi televisivi, mentre la stretta alleanza tra il potere politico e gli azionisti dei grandi marchi editoriali (solo apparentemente schierati su fronti opposti) che pubblicano quotidiani e una mole enorme di rotocalchi patinati, è la medesima di allora.

Come in tutti i deserti, anche nella realtà letteraria attuale non mancano le oasi. C’è, esiste, una letteratura impegnata in Italia, anche edita dalle industrie editoriali, alla quale corrisponde un discreto successo di pubblico. Ma si tratta di una letteratura incapace di cogliere le ferite del nostro tempo; mentre chi vuole mostrare conflittualità legate a forme di resistenza sociali, ambienta le proprie storie a considerevoli distanze spaziali (Sud America, per portare un esempio) e temporali rispetto all’attualità. Quasi a deporre le armi di fronte alla difficoltà di ambientare le proprie storie in una società complessa come quella odierna, e a dimostrazione di una incapacità a interpretarla e quindi a riprodurla.

A onore di chi si cimenta con la narrativa oggi va riconosciuto che l’attuale realtà occidentale è lontana anni luce rispetto a quella di trent’anni fa. Gli scrittori sono costretti a confrontarsi con una società in cui l’uomo trascorre la maggior parte del tempo incanalando una buona quota delle proprie sensazioni ed emozioni su un computer e non verso i propri simili; in cui la filosofia del postmoderno diffonde a secchiate l’idea che le ideologie siano un ferrovecchio, che la politica debba occuparsi del governo dell’esistente, concentrando le proprie attenzioni sulla gestione del mercato all’insegna di un utilitarismo che premia l’individuo rispetto alla comunità. Anche la concezione della famiglia è mutata rispetto a un tempo, il vecchio patriarcato si è avviato inesorabilmente verso una definitiva liquidazione con l’innesto di nuove forme di convivenza. A ciò vanno aggiunti il massiccio condizionamento ambientale prodotto dalla microtecnologia, presente ormai nelle azioni e nelle strutture mentali di ogni individuo, e il dissolvimento della borghesia, deprivata della stabilità e sicurezza un tempo garantite dal posto fisso.

I punti di riferimento su cui imbastire un racconto, ai tempi di Francesco Rosi e degli altri suoi colleghi, prevedevano una visione del mondo più semplice, legata com’era alla dicotomia destra e sinistra. La realtà offriva appoggi interpretativi più immediati sia agli artisti che all’intera società civile, e i contrasti, legati al conflitto di classe, erano dati in maniera molto più evidente che non oggi. Il borghese era borghese, e il proletario era proletario.

Per ritrovare un mondo in transizione simile alla nostra attualità, occorre di nuovo fare riferimento alla seconda metà dell’Ottocento. Anche qui, può aiutare la lettura di uno stralcio tratto da un breve saggio di Baudelaire. “La fatuità moderna potrà pure urlare, eruttare tutti i borborigmi del suo rotondo corpaccio, vomitare tutti i sofismi indigesti di cui una filosofia recente l’ha ingozzata a bocca piena, ma salta all’occhio che, facendo irruzione nell’arte, l’industria ne diviene la nemica più mortale, e che la confusione delle funzioni impedisce che nessuna di esse sia correttamente attuata. Poesia e progresso sono due esseri ambiziosi che si odiano di un odio istintivo, e, allorché s’incontrano sulla stessa strada, bisogna che l’uno si sottometta all’altro. Se si consente che la fotografia supplisca l’arte in alcune delle sue funzioni, in breve essa l’avrà soppiantata o completamente corrotta, in virtù della naturale alleanza che troverà nell’idiozia delle masse.”

Al di là della curiosità di conoscere le opinioni del poeta sull’iconomania moderna culminata nella pratica selvaggia del selfie, degli aikutwitteristi e dei maniacali, autoreferenziali, sputainvettive di facebook, nonché dei tanti trentenni che considerano il libro un prodotto ormai vecchio rispetto all’ebook, a Baudelaire va riconosciuto il merito, pur non utilizzando il termine inventato da Foucault negli anni Settanta, di aver intravisto sin da allora, nella fotografia, un ‘dispositivo’ prodotto dall’industria e di averci intravisto un’insidia per l’arte più in auge della sua epoca: la pittura.

E lo racconta non diversamente da come avrebbe fatto Foucault, il quale per dispositivo intendeva qualcosa attraverso il quale si verifica un’attività di governo. A ciò va aggiunto che la peculiarità dei dispositivi consiste nel riprogrammare l’individuo che lo usa, per catturarne, orientarne, modellarne e controllarne le azioni (fin dai gesti più minuti), la condotta di vita, le opinioni e i discorsi. Il vantaggio sta nel fatto che nei dispositivi è difficilissimo cogliere nessi diretti con gli interessi di potere. In sostanza, Foucault parla di qualcosa che, in una società disciplinare, mira, attraverso l’abitudine della pratica, alla creazione di corpi docili sebbene ‘liberi’, che acquisiscono ‘identità’ e ‘libertà’ per mezzo di un processo, invisibile ma inesorabile, di assoggettamento. Di questi dispositivi, negli ultimi decenni l’industria ne ha prodotti in un numero come mai si era visto nelle epoche precedenti.

Baudelaire, nel suo brano, aveva afferrato perfettamente il problema nella sua complessità includendo, nella sua denuncia: la filosofia dominante (che oggi si identifica nel postmodernismo, il cui emblema è il mercato neoliberista: ovvero nel dissolvimento delle grandi ideologie e della difesa del conflitto sociale, cioè nella crisi del pensiero di sinistra), l’industria (che si arricchisce con la produzione massiccia e virale di dispositivi – nel caso specifico del cinema e dell’editoria, il film e il libro intesi come intrattenimento acefalo), e l’idiozia delle masse, capace com’è in tempi brevissimi di assorbire e rimettere in circolo in maniera acritica qualunque moda e schifezza.

Quello che, pur con tutte le differenze, la lucidità di analisi di Baudelaire dimostra, non diversamente dal lavoro di registi alla Rosi e di scrittori alla Pasolini e Sciascia, è che un artista per essere tale deve possedere almeno due qualità: saper osservare e saper dedurre. A questa se ne deve aggiungere una terza: tenere sempre e comunque presente il passato come termine di confronto.

“Ecco mi dicevo: un tempo, che cos’era l’artista (Lebrun o David, per esempio)? Lebrun, erudizione, immaginazione, conoscenza del passato, amore del grande. David, colosso insultato dai pigmei, non era forse l’amore del passato, l’amore del grande unito all’erudizione? E al giorno d’oggi, che cos’è l’artista, l’antico fratello del poeta? Per dare un’equa risposta a una domanda del genere non bisogna aver paura di essere troppo aspri. Uno scandaloso favoritismo provoca talvolta una reazione corrispondente. Oggi, ormai da parecchi anni, l’artista, nonostante la sua mancanza di meriti, è un vero adolescente viziato. Quanti onori, quanto denaro elargito a uomini senza anima, senza cultura!”