Recensione del film Martin Eden, Pietro Marcello

In una scena di C’era una volta in America (1984) – ultimo capitolo della trilogia del tempo di Sergio Leone – all’epoca in cui i personaggi principali sono ancora bambini o poco più, Noodles (Scott Tiler) entra nel bagno del caseggiato popolare in cui abita con la famiglia e afferra un libro appeso per lo spago alla finestra. Il titolo che si legge sulla copertina è Martin Eden, l’autore Jack London. Una scelta consapevole da parte degli sceneggiatori, poiché anche Noodles, come Martin all’inizio del romanzo, vorrebbe conquistare una ragazza di diversa estrazione sociale, più ricca e istruita, Deborah (interpretata da Jennifer Connelly da adolescente ed Elizabeth McGovern da adulta), la quale diventerà per lui emblema di una meta impossibile da raggiungere alla stessa maniera di Daisy per Gatsby nel capolavoro di Fitzgerald.

Una vicenda che ha parecchi echi nella vita di Jack London. Anche quello che sarebbe diventato uno dei più importanti scrittori americani, infatti, da giovane fu innamorato di una ragazza appartenente all’alta borghesia, Mabel Applegarth, con la quale instaurò una relazione travagliata per via della loro differenza di classe. In questo senso – e non solo – il personaggio di Martin Eden rappresenta una sorta di suo alter-ego narrativo. Eppure la storia raccontata da Jack London è anche e soprattutto una storia universale che ricalca la struttura della tragedia greca nella parabola prima ascendente e poi discendente dell’eroe marchiato dalla hybris – un topos letterario di cui la figura di Icaro rappresenta l’archetipo per eccellenza – oltre naturalmente a rappresentare, almeno fino a un certo punto, uno splendido esempio di Bildungsroman. Ma essa può essere letta anche alla stregua di un ‘mito fondante’ del Novecento – già intrisa di tutte le ideologie e conflittualità che avrebbero caratterizzato il corso di questo secolo.

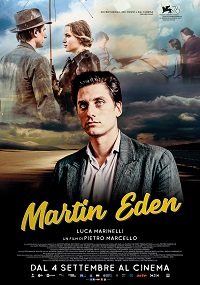

Proprio tale aspetto deve aver colpito Pietro Marcello nel momento in cui ha deciso di realizzare la versione cinematografica di Martin Eden – Coppa Volpi al Festival di Venezia nel 2019 – tanto da convincerlo ad ambientare il film in un’epoca indefinita, mettendo in scena una quantità di elementi anacronistici tra loro – da situazioni e scenari tipici del periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento ad altri che rimandano agli anni Settanta, fino allo scoppio delle due guerre mondiali a cui si fa riferimento in chiusura. Tempo che cambia per non cambiare mai, secondo una logica gattopardesca, tanto da acquisire il valore di un eterno presente da cui pare impossibile fuggire. Ma procediamo per ordine…

Martin Eden (Luca Marinelli) è un marinaio napoletano – mentre nel libro di London viene da Oakland, California – e proprio Napoli, città che riveste sicuramente una grande importanza nell’immaginario dal casertano Pietro Marcello, è lo sfondo di tutte le vicende di cui è protagonista. Dopo aver salvato Arturo Orsini (Giustiniano Alpi) da un pestaggio, viene presentato alla famiglia di quest’ultimo, appartenente all’alta borghesia. Oltre alla madre Matilde (Elisabetta Valgoi), conosce Elena (Jessica Cressy), sorella di Arturo, di cui si innamora perdutamente. Un amore coincidente con quello per la cultura e l’arte che Martin scopre in casa Orsini. Non per niente Elena si presenta a lui proprio mentre sta osservando un quadro ritraente una barca in balia delle onde. Dipinto che Martin non esita a definire “a trucco” poiché, osservandolo da lontano, si è colpiti dalla sua bellezza, ma, avvicinandosi, l’incanto sembra svanire – qualità tipica della tecnica pittorica impressionista e derivati.

Un particolare che contiene già in sé, a livello simbolico, tutto il percorso di Martin, prima abbagliato dall’apparente raffinatezza del mondo borghese di cui Elena è incarnazione – proprio perché distante da esso – e poi disgustato dall’ipocrisia che scopre annidarsi dietro la facciata delle belle maniere – a cui la cultura partecipa in quanto introiettata come forma priva di contenuto. Dopodiché il discorso passa a Baudelaire – o ‘Bodlar’, come lo pronuncia Martin, prima di chiedere se sia ancora vivo, suscitando lo sconcerto di Elena: “Le risulta che sia ancora vivo?” Scena identica a quella descritta da London, senonché qui viene citato Swinburne, ancora attivo al tempo in cui è ambientato il romanzo, mentre Martin Eden fu pubblicato per la prima volta nel 1909 – anno di morte del poeta inglese.

Due autori accomunati dal fatto di essere considerati controversi dalla critica del tempo per via delle tematiche affrontate nelle loro opere – e non è un caso che nel film si faccia riferimento a Baudelaire in quanto, insieme al marchese de Sade e a Percy Bysshe Shelley, fu uno dei massimi ispiratori di Swinburne – destino a cui parteciperà anche Martin Eden in seguito alla sua decisione di diventare scrittore. Sì, perché il suo amore per Elena, che è anche e soprattutto amore per l’arte, lo spinge a studiare per intraprendere questa carriera, per essere “uno degli orecchi con cui il mondo sente, uno degli occhi con cui il mondo vede” – compito in cui è facilitato dalle sue notevoli capacità intellettive.

Ma il riferimento a Baudelaire è gravido di ulteriori significati. Basti pensare alla poesia Benedizione che apre Spleen e ideale, la prima sezione de I fiori del male – che Martin legge in una breve scena – dove si parla, tra le altre cose, appunto del rapporto problematico tra la figura del poeta e gli altri individui che popolano la società, a partire dalla sua stessa madre: “Quando per un decreto delle forze supreme / il Poeta appare nel mondo annoiato, / piena di spavento e bestemmie sua madre / mostra i pugni al Signore che ne ha compassione: / «Perché di mille vipere non mi sono sgravata / invece di nutrire una tal derisione? / Maledetta la notte che tra piaceri effimeri / ho concepito la mia espiazione!» / […] Quelli che vuole amare lo guardano atterriti / o, incarogniti dalla sua dolcezza, / fanno a gara per spremergli un lamento / e su lui fanno prove di ferocia” (1). Problematicità di cui Martin fa presto esperienza nel rapporto conflittuale che ha con la sorella e soprattutto col cognato Bernardo (Marco Leonardi), il quale lo considera un fannullone e non perde occasione di vomitargli addosso tutto il suo livore.

Del resto, non bisogna dimenticare che Baudelaire è anche l’autore de L’albatros – componimento non per niente situato subito dopo Benedizione: “Il Poeta è come lui, principe delle nubi / che sta con l’uragano e ride degli arcieri; / esule in terra fra gli scherni, non lo lasciano / camminare le sue ali di gigante” (2). In particolare, Bernardo non riesce a perdonare a Martin il suo rifiuto a essere assunto da lui come dipendente della sua piccola attività di magazziniere. Rinchiuso nella ristrettezza di vedute per cui il massimo valore è costituito dal denaro, non riesce a contemplare l’esistenza di uomini che abbiano ambizioni diverse dalle proprie. Eppure Martin è tutt’altro che uno sfaticato. Non potendo vivere di rendita, somma alle ore di lavoro quelle di studio, dando così prova di una grande forza di volontà.

A tal proposito, basti pensare alla parte del film in cui è impiegato come operaio in una fonderia insieme a Nino (Vincenzo Nemolato), mentre nel libro si tratta della lavanderia di un albergo, esperienza fatta anche da Jack London nel 1897 che lo aveva segnato in profondità, come risulta evidente dalle descrizioni relative: “Tutta la parte cosciente di Martin era concentrata sul lavoro. Incessantemente attivo, con la mano e con la testa, mutato in macchina intelligente, tutto ciò che faceva di lui un uomo era dedicato a fornire intelligenza alla macchina. Nel suo cervello non c’era posto per il possente universo e per i suoi problemi. Tutti gli ampi e spaziosi corridoi del suo intelletto erano chiusi e sigillati ermeticamente. La cassa armonica dell’anima era ridotta a una stretta camera, a una cabina di comando dalla quale venivano diretti i muscoli del braccio e della spalla, le dieci agili dita e il ferro che si muoveva veloce nel suo sentiero fumante, sospinto da gesti ampi, esattamente tanti gesti e non più, ogni gesto fino a un certo punto e non una frazione di centimetro più in là, passando a precipizio su interminabili maniche, fianchi, schiene e code, e lanciando le camice finite, senza gualcirle, sull’asse. E mentre il suo spirito frettoloso lanciava, già si protendeva a prendere un’altra camicia. La cosa andava avanti, un’ora dopo l’altra, mentre fuori il mondo intero languiva sotto il sole a picco della California. Ma non c’era languore in quella stanza surriscaldata. Gli ospiti che prendevano il fresco sulla veranda avevano bisogno di biancheria pulita” (3). Descrizioni in cui si riverbera il concetto di alienazione elaborato da Marx – di cui London aveva letto Il Capitale – capaci di restituire al lettore il tremendo abbruttimento a cui sono soggetti gli esseri umani nel momento in cui il loro lavoro viene sfruttato in maniera così totalizzante.

Un tema che avrebbe meritato forse maggiore attenzione nel film di Pietro Marcello. Qui, infatti, Martin continua a studiare, nonostante tutto, mentre nel romanzo, proprio com’era capitato a London nella vita reale, non riesce a leggere nemmeno uno dei libri che aveva portato con sé, sopraffatto dalla fatica: “Era troppo intontito per pensare, pur sentendo dentro di sé qualcosa che non gli piaceva. Provava una ripugnanza di sé, come un senso di degradazione, come se fosse stato moralmente impuro. Tutto quello che c’era stato di divino in lui era cancellato. Lo sprone dell’ambizione pareva smussato; egli non aveva più forza vitale per sentirne la punta. Era morto. Il suo spirito pareva morto. Era una bestia, una bestia da soma” (4). E trova come unica valvola di sfogo per non impazzire il fatto di ubriacarsi nel fine settimana, tanto da ipotizzare, in un secondo momento, un saggio dal titolo La degradazione del lavoro oppure La psicologia dell’alcolismo nella classe operaia.

Questo per dire che, per quanto grande, la forza di volontà non basta: il ricatto sociale a cui il sistema capitalistico obbliga tutte le sue vittime, con particolare riferimento alle classi più disagiate, è potenzialmente in grado di annichilire anche le menti più brillanti e motivate. Nel film solo un accenno viene fatto a tale realtà, quando Nino, incapace di sopportare ancora i ritmi sfiancanti della fonderia e le continue vessazioni del ‘capetto’, aggredisce quest’ultimo, facendosi così licenziare insieme a Martin, accorso in suo sostegno. Ma sarebbe stato più efficace evidenziare lo stesso cedimento anche nel protagonista, come nel romanzo, quando Martin decide per primo di abbandonare la lavanderia, subito seguito da Joe – l’amico e collega a cui corrisponde Nino nell’opera di Marcello.

Nel frattempo, Elena non perde occasione di rimarcare il suo garbato scetticismo riguardo alle ambizioni letterarie di Martin. Per lei, imbevuta dell’ideologia del suo ambiente di appartenenza, secondo cui risulta inconcepibile farsi da soli una propria cultura, egli dovrebbe innanzitutto tornare a scuola. E insiste tanto da convincerlo a sottoporsi a un esame preliminare per valutare il livello delle sue attuali competenze. È questa una scena estremamente interessante per due ragioni. Se da un lato, infatti, viene mostrata l’aridità dell’istruzione istituzionalizzata – contraddistinta da un superficiale nozionismo – a fronte della vivacità mentale di Martin e della sua capacità di cogliere l’essenza delle cose, dall’altro, la risposta che dà alle due professoresse chiamate a valutarlo non è solo una penetrante analisi dei caratteri fondamentali dell’Impero romano all’epoca della sua origine, ma accenna metaforicamente alle stesse qualità presenti nell’animo di Martin: “La grande civiltà romana nasce sotto il segno della violenza e della fede, la forza del desiderio e del possesso del dio della guerra Marte e la castità della vestale Rea Silva, padre e madre di Romolo e Remo, la virtù e la forza”.

Del resto, il suo stesso nome, Martin Eden, è un condensato simbolico di tale rapporto dialettico. Martin, infatti, viene da Marte ed Eden è un chiaro riferimento biblico, che può essere letto a più livelli: l’innocenza che Martin perderà lungo la strada o la meta che si prefigge di raggiungere, un vero e proprio paradiso terrestre rappresentato ai suoi occhi dall’amore di Elena. Le due professoresse, tuttavia, non sembrano apprezzare le sue argomentazioni e preferirebbero sapere i nomi dei sette re di Roma o se le riforme draconiane vengano prima o dopo quelle soloniche – domande a cui Martin non sa dare una risposta, dimodoché gli viene consigliato di tornare alle elementari. Abbandonata così ogni fiducia nei confronti dell’insegnamento scolastico, egli prosegue il suo percorso di autodidatta, approfondendo, in particolare, Herbert Spencer, filosofo che avrà una grande influenza nello sviluppo del suo pensiero e di cui vale la pena, perciò, riportare le idee principali.

Vissuto tra il 1820 e il 1903 (5), Spencer si propose già dal 1861 l’elaborazione di un sistema di filosofia generale, di cui il volume I principi primi – che Martin Eden legge a più riprese nel film – costituisce l’opera fondante, poi seguito da altre a carattere più specifico: Principi di biologia, Principi di psicologia, Principi di sociologia, Principi di etica. Tesi nodale di tutto il suo pensiero è che l’evoluzione e il progresso costituiscono le leggi fondamentali della vita e del cosmo. Convinzione che lo portò a negare qualsivoglia autorità allo Stato, se non per questioni di ordine pubblico, mentre nelle comunità umane dovrebbero applicarsi le stesse istanze che regolano la lotta per la sopravvivenza in natura. Un assunto problematico che ha portato molti a identificare Spencer come il teorizzatore del darwinismo sociale.

Tuttavia, egli era allo stesso tempo simpatizzante del georgismo – secondo cui ognuno ha il diritto di appropriarsi di ciò che crea attraverso il proprio lavoro, ma ogni cosa che si trova in natura, principalmente la terra, appartenga in maniera egalitaria a tutta l’umanità – e dei movimenti libertari, nonché antimperialista e sostenitore di un modello di produzione basato sulle cooperative piuttosto che sul lavoro salariato. Posizioni che hanno condotto alcuni a trovare in lui similitudini con il pensiero anarchico – un po’ forzosamente, a dire il vero, poiché il credo politico di Spencer, per quanto originale a modo suo, rientrava comunque nel filone del liberalismo positivista di stampo ottocentesco.

Per quel che interessa noi nei limiti di questo articolo, basti sottolineare la specularità tra l’evoluzionismo filosofico di Spencer e le ambizioni di Martin Eden, deciso a lasciarsi alle spalle tutto ciò che potrebbe identificarlo con la sua classe di provenienza. Ne è prova la scena in cui, seduto al tavolino esterno di un bar insieme a Elena e Arturo, ritrova nella cameriera chiamata a servirli Margherita (Denise Sardisco), la ragazza con cui aveva ballato e fatto l’amore in alcune delle scene iniziali del film – e finge di non conoscerla. Anzi, nel momento in cui Elena gli fa notare la sua bellezza, Martin le risponde in tono sprezzante: “Mi fa piacere che lei trovi bella una cameriera”. E ancora, quando Elena insiste a dirgli che, se avesse la possibilità di vestirsi bene, gli uomini ne rimarrebbero di sicuro abbagliati: “Però se lei avesse la possibilità di parlarle, la capirebbe a stento. Bisognerebbe insegnarle la grammatica. Anch’io ero come quella ragazza. Poi però sono cambiato”. E, in effetti, ora Martin indossa delle camice pulite e ha smesso di esprimersi in dialetto napoletano. È già in atto in lui quello slittamento di valori che lo porterà a una vera e propria abiura nei confronti del suo passato.

Non per niente, il primo racconto che riesce a pubblicare dopo un’infinità di tentativi andati a vuoto, occasione nel romanzo di London di meravigliose descrizioni al vetriolo sul funzionamento dell’industria editoriale – non molto diverse nei contenuti da quelle di Balzac nelle sue Illusioni perdute, il cui protagonista, Lucien de Rubempré, presenta diversi punti di contatto con Martin Eden – si intitola L’apostata. La rivista, realmente pubblicata tra il 1911 e il 1921 e poi dal 1924 al 1944, è L’Eroica, la quale aveva, tra gli altri obiettivi, quello di scoprire giovani talenti, italiani ed europei. Ciononostante, la pubblicazione suscita lo stupore di Russ Brissenden (Carlo Cecchi), personaggio di cui tra poco si parlerà approfonditamente, non perché il lavoro di Martin sia scadente, tutt’altro. Semmai il ‘problema’ sta nel fatto che riflette troppo bene la condizione umana – e difficilmente opere simili trovano collocazione nel mercato editoriale. Non per niente, quando Martin fa leggere uno dei suoi primi racconti alla sorella, lei lo giudica “troppo triste, troppo vero”.

Scena che si collega tematicamente a quella in cui, dopo essere stato al cinema insieme a Elena – uno spettacolo operistico nel romanzo di London – ha con lei un diverbio sulla qualità del film. Infatti, se la sua fidanzata lo ha trovato bello in quanto “pieno di speranze” – le stesse di cui, secondo Elena, Martin dovrebbe infarcire i suoi scritti, proprio perché destinati ai “disgraziati” – lui paragona tali speranze alla droga: “Che cosa c’entra la cultura con l’emancipazione? Un bel niente, signor Eden. Rispedito al mittente”. Sicché, proprio nel momento in cui Martin conquista il suo sogno d’amore – di poco precedente alla scena qui descritta è quella del primo bacio tra lui ed Elena – ecco che inizia già la presa di coscienza riguardo alla limitatezza e meschinità dell’ethos borghese che appunto la sua compagna reca in sé.

Presa di coscienza a cui concorre anche Russ Brissenden, intellettuale e poeta conosciuto a una festa in casa Orsini, durante la quale, nel contesto di un gioco basato su premi e penitenze, Martin aveva recitato dei versi scritti da lui per Elena, tenendo una mano ferma sulla fiamma di una candela. Una felice invenzione di Pietro Marcello – assente nel romanzo di London – che, oltre a citare la leggenda romana di Munzio Scevola, introduce il fuoco in quanto simbolo della passione, carattere essenziale in ogni artista. Non per niente, il primo contatto tra Brissenden e Martin avviene attraverso la richiesta di un accendino da parte del primo nei confronti del secondo. Da questo momento, Russ sostituisce Elena in quanto mentore per Martin, facendo scoprire a quest’ultimo splendori e miserie della vita bohémienne, costantemente in bilico tra la vita e la morte.

Basti pensare alla scena in cui Brissenden lo porta con sé in un locale dall’atmosfera decisamente decadente, dove una ragazza gli dice che il signore dell’Oblio lo sta cercando. Al che Russ risponde: “Stasera no. Ho appena incontrato un cucciolo d’aquila che vuol salire in un nido di civette. È innamorato. E di chi poi…” La giovane rivolge allora la sua attenzione a Martin: “Fuggiamo insieme, io e te. Questo mondo è una tale prigione…” Una serie di dialoghi estremamente significativi. Infatti, se è lecito pensare che il signore dell’Oblio sia un riferimento all’oppio sul piano realistico, è altrettanto indubbio che su quello simbolico rappresenti la Morte, di cui la ragazza è dunque messaggera. Dimodoché i suoi inviti acquisiscono il carattere di anticipazione per quanto riguarda il futuro dei due uomini. Brissenden è, infatti, malato di tubercolosi – e anche Martin è condannato dal fato alla distruzione, come ogni eroe tragico che si rispetti. Ma prima che ciò avvenga, sono ancora molte le esperienze che gli sono date in sorte.

In particolare, Brissenden lo convince ad approfondire i rapporti con i socialisti, nonostante le idee di Martin, imbevuto della filosofia spenceriana – e in seguito quella nicciana per quanto a ciò non si faccia esplicito riferimento nel film di Marcello, a differenza del romanzo di London – siano opposte alle loro, pur riconoscendo a esse una dignità maggiore rispetto a quelle borghesi. Emblematica, da questo punto di vista, la scena del comizio in occasione di uno sciopero, a cui Martin partecipa, attirandosi col suo discorso gli strali della folla: “L’uomo ha sempre un padrone. E questo padrone è la natura o è un altro uomo. Per questo ho detto che qua dentro vedo soltanto degli schiavi. Schiavi da centinaia, migliaia di anni, figli di schiavi, nipoti di schiavi, progenie di schiavi, che non hanno mai lavorato senza un padrone. Potete negarlo questo? È la legge dell’evoluzione. Individui più sani, meglio organizzati, dotati di potere, di schiavi, i più forti che controllano i più deboli. La legge dell’evoluzione non demorde, è sempre quella. Però voi sognate una società in cui questa legge venga cancellata, dove gli individui si emancipino grazie allo Stato. Ma io vi domando, è mai possibile che una legge naturale venga cancellata grazie a una legge morale? I vostri obiettivi sono giusti, la giustizia sociale, la libertà… Ma a chi li volete applicare? Alla società in generale? E gli individui? Che ruolo hanno gli individui nella società per cui lottate? Io dico che non si può prestare attenzione soltanto alla collettività. E quindi, quando una società di schiavi comincia a organizzarsi, senza tenere conto degli individui che la compongono, allora comincia il suo decadimento e gli individui più forti tra loro diventeranno i nuovi padroni, solo che questa volta lo faranno segretamente, con astute macchinazioni, con lusinghe, con menzogne, ma peggio di come lo fanno oggi i vostri padroni. Io dico che una società che ignori la legge dell’evoluzione non può durare. Oppure avete scoperto una nuova legge dell’evoluzione umana”.

Ciononostante, un giornalista lì presente, incapace di comprendere quanto accade sotto ai suoi occhi, redige un articolo in cui Martin viene identificato come il capo dei socialisti, riportando il suo discorso in maniera totalmente travisata. Fatto foriero di notevoli difficoltà per il giovane scrittore, come dimostra la sospensione del credito nei suoi confronti da parte del droghiere. Ma la conseguenza più importante per lui riguarda una cena in casa Orsini, durante la quale viene provocato da un altro ospite, il giudice Mattei (Gaetano Bruno) – in combutta con il padre di Elena (Pietro Ragusa) – che fa riferimento appunto all’articolo sopracitato.

In breve la discussione precipita, risolvendosi con Martin che accusa i suoi avversari di essere loro quelli affetti dal ‘morbo’ che gli imputano: “Quello che vi voglio far capire è che siete voi a essere malati di socialismo, non io. Siete voi a decretare provvedimenti socialisti, il socialismo è nelle vostre idee, non nelle mie, io non ne sono stato contagiato, io sono contro il socialismo. Sono contro quella farsa di democrazia che voi vi mettete lì a sostenere. Voi promuovete mercanti e bottegai che pensano solo ad arricchirsi come dei maiali. E voi questi li chiamate liberali. Ma il liberalismo nel vostro mondo non esiste, anzi, non è mai esistito, è un errore. Perché il mondo continua ad appartenere ai veri individui, agli aristocratici, alle grandi belve bionde, che non si fermano davanti a nulla, che non scendono a compromessi, che vi divoreranno a voi socialisti che avete paura del socialismo e vi considerate individualisti”. Un discorso che gli vale la rottura definitiva con la famiglia Orsini – e soprattutto con Elena.

Ma il colpo più duro gli è inferto dalla morte di Brissenden, suicidatosi per abbreviare la lenta agonia inflittagli dalla tubercolosi. Da notare che la pistola da egli utilizzata per spararsi si trovava all’interno di una Bibbia che Martin aveva visto a fianco al letto nel momento in cui – in una scena precedente – si era recato al suo capezzale. Un sottile ammiccamento alla paura che aveva colto Baudelaire in punto di morte, convincendolo a riavvicinarsi al cattolicesimo. Senonché Brissenden si dimostra coerente fino all’ultimo: egli non è un apostata… E il suo suicidio rappresenta il trionfo della volontà individuale sui dogmi della religione.

Tuttavia, sul piano simbolico, esso può essere interpretato anche come la morte dell’arte in un mondo ormai totalmente dominato dal mercato – tema che pervade l’intera opera di Baudelaire, come dimostra il seguente poemetto in prosa tratto da Lo spleen di Parigi: “«Mio bel cane, buon cane, caro bau bau, avvicinati!, vieni a respirare questo profumo stupendo, comprato dal miglior profumiere della città». E il cane, scodinzolando, che in questi poveri esseri è, credo, il segno che corrisponde al riso e al sorriso, si accosta col suo naso umido e fremente alla boccetta stappata; poi, rinculando di colpo, spaventato, mi abbaia contro, come a rimproverarmi. «Ah! miserabile cane! Ti avessi offerto un pacchetto di merde, l’avresti annusato deliziato, forse lo avresti divorato. E così, anche tu, compagno indegno di questa mia vita triste, sei come il pubblico, a cui non bisogna mai offrire aromi delicati che lo esasperino, ma immondizie ben scelte»“ (6). Realtà di cui Martin fa diretta esperienza nel momento in cui i suoi scritti iniziano ad avere successo.

Con un salto cronologico, Marcello ci mostra il suo protagonista invecchiato – il volto segnato da un decadimento fisico che è anche e soprattutto morale. Ora è ricco e vive nel lussuoso appartamento di un albergo insieme a Margherita, mentre Nino gli fa da agente. A completare l’entourage, Renato (Maurizio Donadoni) – l’editore milanese che ha pubblicato i suoi libri. Da notare che a introduzione di tutto ciò, Martin viene mostrato duellare a colpi di spada con un avversario mascherato da arlecchino – nome che, è bene ricordare, si riferiva originariamente a un demone ctonio in quanto già nel XII secolo Orderico Vitale nella sua Storia Ecclesiastica racconta di una familia Herlechini, un corteo di anime morte guidate da questo spirito infernale. Ma le implicazioni simboliche della maschera non si fermano qui. Essa è, infatti, rappresentativa anche della farsa a cui si è ridotta la vita di Martin, come lui stesso fa notare a Renato: “Era tutta una commedia”. Farsa dovuta alla logica spettacolare – nel senso deboardiano del termine – con cui pubblico e media abusano delle opere di Martin, nonché di Martin stesso, ridotto a personaggio – non più uomo.

Prova ne è lo il falso scoop secondo cui egli sarebbe il vero autore dell’Effimera, poema affidatogli da Russ Brissenden poco prima di morire, con la promessa, però, di non farlo vedere a nessun altro. Promessa puntualmente infranta da Martin, il quale – non ancora famoso – lo aveva inviato a una rivista per farlo pubblicare. Sicché scopre a sue spese quanto Russ avesse ragione a non cercare riconoscimento nel sistema editoriale: laddove tutto viene considerato merce – o spettacolo – non c’è posto per la Bellezza e la Verità. E l’odio di Martin nei confronti dei giornalisti che insistono a chiedergli se sia lui il poeta dell’Effimera è anche e soprattutto odio nei propri confronti.

Emblematica in tal senso la scena in cui partecipa a una conferenza in suo onore, durante la quale il disprezzo vomitato addosso al pubblico è, al contempo, un disperato tentativo di distruggere il suo stesso mito: “Voglio dirvi un segreto […]. Lo scrittore Martin Eden non esiste. È un frutto delle vostre menti. Quello che avete davanti è un malandrino, un marinaio. Io non sono un mito. È inutile che ci provate. A me non fregate. A me non fregherete mai!” Conferenza che cita apertamente l’ultima tenuta da Majakovskij poco prima di suicidarsi – un’altra felice invenzione di Pietro Marcello, obbligato a riformulare in linguaggio cinematografico parti che nel romanzo di London sono a carattere prevalentemente introspettivo.

Ma non solo la fama, anche la ricchezza è oggetto dello spregio di Martin, il quale si dimostra così coerente col suo passato riguardo al fatto di non dare al denaro alcun valore, se non quello della libertà che riesce a comprare – una logica evidentemente estranea all’ethos borghese, tutto incentrato sull’accumulazione di Capitale. Lo dimostrano le generose elargizioni a Maria (Carmen Pommella) – la gentile sarta da cui Martin aveva trovato ospitalità nel momento in cui Bernardo si era deciso a sbatterlo fuori casa – nonché ai socialisti, gesto che compie solo per onorare la memoria di Brissenden in quanto lui avrebbe fatto lo stesso.

Vale la pena soffermarsi su tale aspetto, poiché, al momento del loro incontro, il membro del Partito con cui Martin ha il contatto fa riferimento alla guerra che si prepara all’orizzonte: “Noi siamo contrari, perché metterà il Paese in ginocchio e poi, se si farà, sarà soltanto per l’interesse dei padroni”. Altro particolare assente nel romanzo di London, che, come si è detto, fu pubblicato nel 1909 – cinque anni prima dello scoppio della Grande Guerra, otto se si fa riferimento alla data in cui gli Stati Uniti entrarono nel conflitto. Nel film essa acquisisce, tra le altre cose, il valore di correlativo oggettivo riguardo alla fine di Martin.

Basti pensare alla scena in cui Elena torna a bussare alla sua porta e lui la scaccia in malo modo. Quando la osserva dalla finestra andare via insieme alla madre – mentre Elena gli aveva detto di essere venuta sola e che era pronta a rinunciare a tutto pur di stare con lui – Martin vede se stesso da giovane passarle accanto. Si precipita allora all’inseguimento della sua ombra, ma essa è appunto un’ombra – quella della sua innocenza perduta e che non potrà mai più riconquistare. La stessa che verrà sottratta a tutte le generazioni toccate dalle due guerre mondiali – un’innocenza ovviamente relativa, dal momento che anche prima non si viveva certo in un’età dell’oro. E non è un caso che il film si concluda con Martin seduto su una spiaggia – da un lato un gruppo di camicie nere e dall’altro uno di migranti africani, espressione simbolica dell’attualità in quanto connotata dai flussi e riflussi della Storia. Sicché la morte per annegamento a cui Martin, infine, si autocondanna è anche rappresentativa del naufragio etico, politico, sociale e culturale della nostra epoca.

Questo il finale del film di Pietro Marcello in cui è evidente, tra le altre cose, una denuncia dell’ideologia nicciana del Superuomo, pilastro tematico del romanzo di London, ignorato dalla critica a lui contemporanea, come dimostrano le righe scritte dall’autore sulla copia che mandò a Upton Sinclair: “Uno dei miei motivi in Martin Eden era un attacco all’individualismo. Devo aver fatto fiasco perché neanche un recensore se n’è accorto” (7).

Una menzione a parte merita la splendida fotografia – celebrativa per certi versi dello stile pittorico di Renoir – nonché i vari quadri cinematografici incastonati nella narrazione – costituiti a volte da immagini di repertorio – fedele riproduzione dei processi immaginativi e rievocativi di Martin, così come sono descritti nel romanzo di London: “Mentre faceva quella disadorna relazione (di un suo scontro con un messicano armato di coltello, n.d.a.), aveva negli occhi, ricca di particolari, la visione di quella calda notte stellata a Salina Cruz, la bianca striscia di spiaggia, e nel porto le luci dei vapori che caricavano lo zucchero, le lontane voci dei marinai ubriachi, gli scaricatori che lottavano, la vampa d’ira sul viso del messicano, il lampo degli occhi felini nella luce delle stelle, la fitta dell’acciaio nel collo e lo sgorgare del sangue, la folla e le grida, i due corpi, il suo e quello del messicano, avvinghiati, che si rotolavano e facevano volare la sabbia; e di lontano, non si sapeva dove, giungeva il tinnire dolce di una chitarra. Tale era il quadro, ed egli vibrava di emozione nel descriverlo […]” (8). Particolari in cui si evidenzia una spiccata originalità formale, capace di esaltare lo spessore dei contenuti – binomio che fa di Pietro Marcello uno dei registi italiani più promettenti del momento.

1) Charles Baudelaire, Opere, Mondadori

2) Ibidem

3) Jack London, Martin Eden, Bur

4) Ibidem

5) Dal che si deduce quanto sia erronea la datazione di Fernanda Pivano che, nella sua introduzione a Martin Eden, Bur, fa risalire il tempo da cui prende le mosse il romanzo intorno al 1896, quando London era ventenne. In un passaggio del libro, infatti, si fa riferimento alla morte di Spencer. È dunque presumibile che l’arco dei tre anni circa in cui è ambientata la storia vada dal 1905 al 1907 – quando London iniziò la stesura del romanzo – o comunque si collochi dopo il 1903

6) Charles Baudelaire, Opere, Mondadori

7) Dall’introduzione di Fernanda Pivano a Martin Eden, Bur

8) Jack London, Martin Eden, Bur; corsivo dell’autore