Recensione del film Oro verde. C’era una volta in Colombia di Cristina Gallego e Ciro Guerra (2018)

Quando si dice Colombia, subito si pensa alla cocaina e, in particolare, al mito che avvolge la figura di Pablo Escobar, uno dei maggiori narcotrafficanti, su cui nel 2012 è stata realizzata una serie tv di successo dal titolo Pablo Escobar, el patrón del mal, esportata in più di duecento Paesi, tra cui anche l’Italia. In effetti, sono molte le ragioni per cui viene fatta tale associazione: negli anni Ottanta, l’80% di cocaina consumata sul continente americano proveniva proprio dalla Colombia e, nello stesso periodo, il cartello di Medellín – quello con a capo Pablo Escobar – prima di entrare in competizione con quello di Cali, era arrivato a controllare praticamente tutta la produzione di droga a livello nazionale, con la rivista Forbes che stimava Escobar il settimo uomo più ricco del mondo (1). Tuttavia, in campo mediatico, ben pochi si sono soffermati sulla complessa situazione sociopolitica della Colombia, preferendo diffondere le informazioni inerenti al narcotraffico da un punto di vista sensazionalistico.

Un’analisi più seria dovrebbe partire, come minimo, dal periodo della Violencia, quando, tra il 1948 e il 1958, in seguito all’omicidio del candidato liberale Jorge Eliécer Gaitán, gli scontri tra i sostenitori del Partito Liberale, alleati inizialmente con formazioni guerrigliere di ispirazione comunista, e quelli del Partito Conservatore provocarono la morte di 200.000 persone. L’accordo di governo del 1958, con la creazione del Fronte Nazionale, in cui convergevano liberali e conservatori, mise fine al conflitto, ma pose le basi, insieme a tensioni storiche mai sopite in ambito agrario (2), per la guerra civile colombiana, con lo Stato da una parte e diversi gruppi armati di ispirazione marxista-leninista dall’altra – FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia), ELN (Esercito di Liberazione Nazionale), EPL (Esercito Popolare di Liberazione) e M-19 (Movimento 19 aprile).

Anche gli USA parteciparono indirettamente allo scontro, rifornendo di armi e denaro lo Stato colombiano, con la scusa della guerra alla droga. Le organizzazioni rivoluzionarie erano, infatti, accusate di trarre profitto dal narcotraffico, teoria sostenuta anche dal Centro Militare Studi Strategici del Ministero della Difesa italiano, secondo cui, verso la fine degli anni Novanta, le FARC, in particolare, sarebbero diventate direttamente produttori della pasta base della cocaina. Da parte loro, i guerriglieri hanno sempre negato un coinvolgimento nella produzione e nel commercio di droga, poiché si tratta di una ‘impresa criminale e capitalista’.

E anche il commissario governativo Daniel García Peña sostiene non ci sia alcun legame tra le FARC e il narcotraffico in quanto tale. Certa è, invece, la partecipazione dei cartelli della droga alla guerra civile colombiana, alleati con i gruppi paramilitari di estrema destra, contro le formazioni rivoluzionarie. Una situazione estremamente complessa, dunque, in cui lo Stato ha sempre giocato un ruolo ambiguo, ponendosi ufficialmente come nemico di qualsiasi altra organizzazione eversiva, ma stabilendo, di fatto, accordi strategici con narcotrafficanti e paramilitari in opposizione ai guerriglieri. Il che ha permesso al commercio della droga di proliferare fin dagli ultimi anni Sessanta, quando gli Stati Uniti fecero pressioni a Messico e Giamaica perché distruggessero le piantagioni di marjuana nei loro territori, permettendo alla Colombia di emergere come esportatrice di tale stupefacente in un momento storico in cui ancora non si era affermato a livello mondiale il mercato della cocaina.

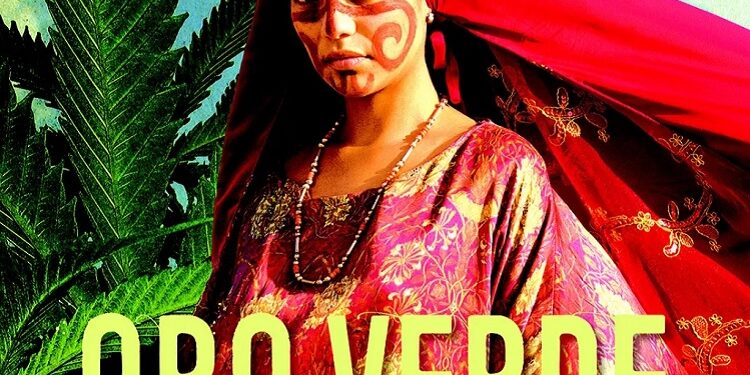

Periodo raccontato magistralmente in Oro verde. C’era una volta in Colombia di Cristina Gallego e Ciro Guerra, premio della critica al Festival di Cannes 2018. Ambientato tra il 1968 e il 1980 e diviso in cinque canti, intitolati rispettivamente Erba selvatica (1968), Le tombe(1971), La prosperità (1979), La guerra (1980) e Il limbo, più una sorta di prologo iniziale, il film narra dell’ascesa di Rapayet (José Acosta) da semplice commerciante a trafficante di marijuana. Da qui il riferimento nel titolo italiano a C’era una volta in America di Sergio Leone. Come Noodles (Robert De Niro), Rapayet è un giovane ambizioso che vorrebbe sposare Zaida (Natalia Reyes), figlia di Úrsula (Carmina Martines), appartenente, come lui, alla tribù dei wayuu, una popolazione precolombiana che abita la penisola della Guajira, a metà tra il Venezuela e la Colombia, nel deserto che conduce alle coste caraibiche.

Ma la dote è molto alta – trenta capre, venti vacche, cinque collane, di cui due di tumas, un cristallo diffuso nella Sierra, e due muli di ornamento – e i miseri guadagni che vengono a Rapayet dal commercio di alcol e caffè in società col suo amico Moisés (John Narváez) non gli consentono di pagarla. L’occasione di arricchirsi gli viene offerta dall’incontro con alcuni americani dei Peace Corps, i quali si trovano in Colombia per fare propaganda contro il comunismo e, intanto, ne approfittano per rifornirsi di marijuana. “Lunga vita al capitalismo, compare” dice Rapayet a Moisés, brindando con lui, dopo aver raggiunto un accordo coi gringos per la fornitura di mezzo chilo d’erba.

Circostanza che permette di evidenziare due aspetti tipici della politica a stelle strisce: l’ingerenza in Paesi che rischiano di sviluppare un modello economico diverso da quello dello Zio Sam e l’ipocrisia alla base della guerra alla droga di cui gli Stati Uniti si sono fatti capofila a livello mondiale. Se è vero, infatti, che ufficialmente gli USA condannano l’uso di stupefacenti, tanto che nel 2007 la metà dei 2,2 milioni di detenuti americani è stata processata per crimini non violenti inerenti al traffico di droga – dunque reati minori – è altrettanto vero che in diversi momenti storici ne hanno favorito la diffusione, se lo richiedevano determinati interessi politici.

Basti pensare all’impiego di eroina negli anni Sessanta per sfiancare le battaglie per l’emancipazione degli afroamericani, con particolare riferimento alle Black Panthers, mentre anche in Italia, a partire dal 1974, con l’operazione Bluemoon, la stessa sostanza veniva diffusa dai servizi segreti tra le fila del Movimento studentesco per incentivarne l’autodistruzione. Bisogna poi tenere conto che solo negli Stati Uniti si consuma il 60% delle droghe prodotte nel mondo, con l’8,7% della popolazione, ossia 22,5 milioni di persone stimate nel 2011, soggetta a tale abuso – e inevitabilmente dove c’è la domanda c’è anche l’offerta. Ciò non significa stigmatizzare i tossicodipendenti in quanto criminali – mentre andrebbero considerati, invece, malati – ma porre l’accento sulla complessità di un problema in cui le maggiori responsabilità sono da ascrivere non solo ai narcotrafficanti, ma anche e soprattutto a un proibizionismo ipocrita e dannoso – causa principale dell’esistenza stessa di quei cartelli della droga che si vorrebbero combattere – senza dimenticare le ragioni socioeconomiche alla base del massiccio impiego di stupefacenti che caratterizza non tanto le aree disagiate del globo quanto l’Occidente, regno di un benessere solo presunto.

L’Europa, infatti, viene al secondo posto dopo gli USA per quanto riguarda l’utilizzo di droghe – il che si spiega solo in parte con il maggiore potere di acquisto che contraddistingue queste due regioni del mondo rispetto ad altre più povere. Generalizzando, senza però perdere di vista la complessità di uno scenario in continuo mutamento e rispetto al quale è difficile, se non impossibile, disporre di stime certe, si può dire che i problemi maggiori per i Paesi produttori e quelli divenuti, nel frattempo, ‘autostrade della droga’ non sono legati tanto all’abuso di stupefacenti quanto agli stravolgimenti socioculturali che il narcotraffico comporta. In questo senso, non esiste distinzione tra droghe leggere e pesanti, come ben dimostra il film di Cristina Gallego e Ciro Guerra.

Di fronte al gruppo di americani strafatti, Moisés dichiara: “La marijuana è la felicità del mondo”. Più lucido Rapayet: “La felicità per loro”. In effetti, perno dell’opera è lo sgretolamento della tradizione a causa dell’intromissione del modello capitalistico – di cui il narcotraffico non è che una faccia – all’interno di una cultura, quella dei wayuu, a metà strada tra un’economia di sussistenza di stampo pastorizio e una già orientata all’accumulazione di beni tramite il commercio, basata su un concetto molto forte di famiglia quale fondamento della comunità. Emblematica, da questo punto di vista, la scena iniziale del film. “La nonna, la madre, lo zio, il nipote dello zio, il nipote del nonno sono rappresentati dalle dita della mia mano in modo che il wayuu non dimentichi le sue origini. Se c’è la famiglia, c’è il rispetto; se c’è il rispetto, c’è l’onore; se c’è l’onore, c’è la parola; se c’è la parola, c’è la pace” recitano insieme Ursula e Zaida, poco prima che quest’ultima esca dalla capanna in cui ha passato un periodo di isolamento della durata di un anno – presumibilmente in coincidenza del suo menarca, poiché, come le ricorda Ursula: “Quando uscirai di qui, sarai una donna”. In effetti, tutto il prologo del film insiste sugli aspetti più tradizionali della cultura wayuu, come il coloratissimo abito che Zaida indossa al momento del suo ritorno alla vita sociale, le pitture sul viso, la coperta da lei tessuta durante l’anno di isolamento, una particolare danza – la Yonna – a cui partecipa insieme a Rapayet.

Il tema torna anche nel disappunto mostrato da Peregrino (Jose Vicente Guiterrez), zio di Rapayet, quando scopre che il nipote ha portato una collana come dono alla famiglia di Zaida: “Se vuoi avere una famiglia, dovrai seguire le nostre tradizioni. Le collane sono oggetti personali che servono come protezione e vengono date in altre occasioni. Dovevi portare una capra”. Ma qui si evidenzia già la condizione di Rapayet in quanto ‘straniero’ tra la sua stesse gente, poiché i membri della sua famiglia, molto prestigiosa un tempo, sono quasi tutti morti in un conflitto, che però, come ricorda Peregrino, si è risolto con onore – il che rimanda alle faide familiari, diffuse anche in Italia, fino a pochi decenni fa – e da allora ha vissuto a stretto contatto con gli alijunas, termine che designa, in pratica, qualunque altro abitante della Colombia che non sia un wayuu. Tuttavia, proprio il suo rapporto con gli alijunas gli ha permesso di diventare un bravo commerciante, motivo per cui Úrsula prende in considerazione la sua offerta di matrimonio nei confronti di Zaida, pur mettendolo in guardia: “Sai perché sono rispettata? Perché sono capace di tutto per la mia famiglia e per il mio clan. […] Anche se otterrai la dote, gli spiriti mi terranno in guardia su di te”.

Da notare che qui Úrsula mostra a Rapayet l’amuleto della sua famiglia da lei custodito, sorta di concentrato tematico di tutti gli aspetti legati alla tradizione; inoltre, nel corso del dialogo, Rapayet commenta il fatto che Ursula ‘parla con il sogno’: in questa fase della storia, il loro mondo ha ancora un senso. E anche più avanti, quando Úrsula indica una locusta come un simbolo di sventura o l’uccello iischoo in quanto postulante di vendetta, diventa chiaro il movente psicologico della tradizione: una rete di usanze e significati in cui ordinare la casualità della vita – una maniera di rendere il mondo un posto abitabile. Tutto questo verrà distrutto, poco alla volta, a mano a mano che prosegue l’ascesa di Rapayet come narcotrafficante, alla stessa maniera in cui il capitalismo delle origini ha distrutto la cultura degli indiani d’America, indifferente alla visione simbolica della natura che li contraddistingueva per imporre, al contrario, la sua logica predatrice – dove nulla è più che una merce – provocando, di fatto, una mutilazione ontologica dell’esistente (3).

Un primo presagio di ciò viene da un sogno di Zaida – la sua vecchia nonna, ormai morta, che le parla in alijuna, con in braccio un capretto – rispetto al quale Úrsula dà questa interpretazione: “Tua nonna ci sta mostrando la strada. È una strada senza uscita, diretta al mare. Adesso è calmo, ma può essere agitato. Qualcuno ha bisogno del nostro aiuto, ma può anche portarci molto dolore”. E diversi altri sogni del genere costellano il percorso di Zaida con Rapayet, dopo il loro matrimonio.

In effetti, il dolore non tarda ad arrivare: nel 1971, appena tre anni dopo l’inizio della loro attività di trafficanti su larga scala, Moisés uccide due dei tre piloti statunitensi venuti a imbarcare un carico di marijuana, perché colpevoli di aver acquistato parte della merce da un’altra famiglia. Tuttavia, così facendo, disobbedisce agli ordini di Rapayet, che si sarebbe semplicemente limitato a tenersi la droga e i soldi come gesto di rappresaglia. Un incidente che crea una serie di reazioni a catena: la famiglia di Rapayet, Úrsula in primis, vorrebbe la morte di Moisés – e Peregrino è d’accordo: “L’alijuna ha versato sangue, Rapayet. Deve pagare con il sangue”. Ma Rapayet, in virtù dell’amicizia che lo lega a Moisés, riesce a convincerli per una soluzione più blanda: estromettere il socio dagli affari, salvo una percentuale di denaro affidatagli per corrompere la polizia. Moisés, però, non ci sta e organizza un’imboscata agli uomini di Rapayet incaricati di consegnare un carico di droga.

Tra le vittime, anche il fratello di Aníbal (Juan Bautista Martinez), cugino di Rapayet, proprietario delle piantagioni da cui viene attinta la marijuana da vendere agli americani. Il che crea un grande attrito tra le due famiglie, che rischia di sfociare in una vera e propria guerra. Rapayet riesce a evitarla, uccidendo Moisés e offrendo ad Aníbal una fetta maggiore dei guadagni. Ma poi i sensi di colpa per ciò che ha fatto all’amico iniziano a perseguitarlo nella forma di un airone cinerino, simbolo di morte, che si palesa sempre più spesso, mano a mano che si avvicina il momento della disfatta. “Ti ho ucciso perché non rispettavi la parola” dice al fantasma di Moisés in un momento di sconforto. “E adesso nessuno rispetta più niente, amico mio”. Sì, perché la guerra tra la famiglia di Rapayet e quella di Aníbal viene solo rimandata.

Il 1979 è l’anno della prosperità, come riporta il titolo del canto corrispondente: alla ranchería in legno e paglia, abitazione tradizionale dei wayuu, dove Rapayet e i suoi avevano vissuto fino ad allora, si è ormai sostituita una villa sontuosa, che spicca in mezzo al deserto, scintillate, ma anche solitaria e desolata, come un castello in cima a una rupe. Miguel (José Naider), figlio di Rapayet e Zaida, dopo essere arrivato quasi ultimo a una corsa di cavalli, afferma che, piuttosto che cavalcare, preferirebbe imparare a pilotare un aereo, come quelli che vengono usati per le esportazioni di marijuana. Zaida, da parte sua, porta una borsetta alla moda e si trucca come un’occidentale. Tutti particolari con cui viene sottolineato ancora una volta lo sgretolamento della tradizione in favore della modernità. Ma è Leonidas (Greider Meza), figlio di Úrsula e fratello di Zaida, divenuto ormai un ragazzo, a portare questo tema alle estreme conseguenze. Fin da subito, viene mostrato come una testa calda: si ubriaca e minaccia alcune guardie del corpo, puntando contro di loro una pistola. Alla seconda esumazione del fratello di Aníbal poi, offende col suo comportamento la figlia di quest’ultimo. Il che provoca un altro incidente diplomatico, che per essere riparato richiede la cessione ad Aníbal da parte di Rapayet di due furgoni, dieci muli e due fucili. Inoltre, Leonidas dovrà lavorare per due settimane nelle piantagioni di marijuana. Senonché proprio in tal modo gli viene offerta l’occasione di stuprare da ubriaco la figlia di Aníbal.

Siamo nel 1980. A questo punto, la guerra è inevitabile, la tradizione ormai distrutta. Avvisaglie se ne erano avute già da una scena precedente in cui Úrsula ammetteva di non riuscire più a parlare con il sogno. Al che Rapayet le aveva risposto: “Abbiamo perso l’anima. E nulla ci protegge più”. E quando Úrsula compie un rito di purificazione nei confronti di Leonidas, quest’ultimo la sbeffeggia: “Circondato dagli uomini sarò più al sicuro. Le tue collane di merda non servono a niente”. Tuttavia, Rapayet è deciso a fare un ultimo, disperato tentativo per evitare il massacro, offrendo ad Aníbal, come risarcimento, tutto quello che ha: furgoni, aerei, piste e contatti con gli americani. È Peregrino a portare la proposta in qualità di pütchipü’ü della famiglia di Rapayet – figura corrispondete a una sorta di messaggero, portatrice della parola e, dunque, della tradizione. Eliminarla significa compiere l’irreparabile dal punto di vista di un wayuu. Eppure Aníbal lo uccide, provocando così un acceso dibattito tra i vari clan, chiamati a decidere tra quale delle due famiglie schierarsi. Se è vero, infatti, che quella di Rapayet ha perduto la propria identità, Aníbal non può essere perdonato per ciò che è stato fatto a Peregrino. Alla fine, l’accordo viene raggiunto: Aníbal sarà punito, ma Ursula è costretta a cedere l’amuleto a protezione della sua famiglia, il che corrisponde a una sorta di esilio dalla comunità dei wayuu.

Il conflitto si risolve con la morte di quasi tutti i componenti delle due famiglie, compresi Rapayet, Zaida e Miguel, mentre Aníbal resta in vita, anche se il suo impero passa nelle mani del suo vecchio braccio destro – un alijuna. Sembra così ripetersi su più larga scala la storia di morte e distruzione in cui erano stai coinvolti in passato i parenti di Rapayet, il che lo fa apparire un personaggio ancora più tragico, come se un fato malevolo, dal quale non ci si può sottrarre, avesse voluto il suo annientamento. E, in effetti, sono molti i parallelismi che questo film offre con la tragedia antica, a partire dall’utilizzo di una sorta di coro nel personaggio di un pastore che, cantando, introduce la storia e, alla fine, ne espone la morale: “È vedendo questa ragazza wayuu senza esperienza, che ignorava il sapere degli antenati ed errava sola nel deserto, che sono venuto a conoscenza di questa storia: di un’erba selvatica che credevano salvatrice, ma che ha distrutto tutto, come uno stormo di cavallette”.

Il cenno alla ragazza wayuu si riferisce a Indira (Aslenis Márquez), figlia di Rapayet e Zaida, scampata al massacro. Figura carica di speranza proprio perché ormai libera, senza esperienza, svincolata dal passato che aveva perseguitato Rapayet e, dunque, aperta al futuro, attraverso un movimento circolare di riappropriazione di uno stile di vita basato su un’economia di sussistenza, come dimostra la scena in cui Indira acquista delle capre coi soldi affidatele da Úrsula, prima di fuggire via da lei. Ma essere aperti al futuro non significa essere privi di memoria, pena la reiterazione degli stessi errori. E allora il canto del pastore acquista la pregnanza di un insegnamento universale con cui Cristina Gallego e Ciro Guerra hanno tenuto a chiudere il film: “Venti impetuosi si avvicinano, cancelleranno le nostre tracce sulla sabbia. Canto affinché nessuno dimentichi quello che il vento d’estate cancella, affinché gli uccelli cantino questa canzone e rimanga per sempre impressa nei sogni e nella memoria”.

1) Per tutte le stime contenute nell’articolo cfr. Cecilia González, Storia segreta dei narcos, Newton Compton Editori

2) Nel 1964 lo Stato colombiano lanciò una massiccia operazione militare, con appoggio statunitense, per reprimere le esperienze di auto-organizzazione contadina, sviluppatesi nelle regioni di Tolima e Hulia. In risposta a ciò, nel corso dello stesso anno, nacquero le FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia)

3) Cfr. Iacopo Adami, Un buon giorno per morire, Paginauno n. 59/2018