Isabella Vaj

La farsa del Parlamento afghano: signori della guerra e narco-trafficanti siedono sugli scranni dei deputati, gli aiuti internazionali finiscono nelle tasche dei corrotti, mentre l’instabilità socio-politica del Paese garantisce un’occupazione sine die

“La guerra in Afghanistan procede come da programma, siamo sulla buona strada, anche se il progresso è lento e il bilancio di vite umane molto pesante”. Con queste parole il 16 dicembre 2010 Barak Obama annuncia che nel luglio 2011 avrà inizio il ritiro delle truppe Usa dall’Afghanistan. Perché l’avanzata dei talebani è stata fermata, perché i capi di al-Qaeda sono indeboliti come mai dopo l’11 settembre, perché gli afghani sono ormai in grado di badare a se stessi. Quindi è possibile passare alla ‘transizione’, al trasferimento del compito di combattere i talebani ai militari di Hamid Karzai. La realtà è ben diversa: la guerra che nel 2001 gli Stati Uniti hanno dichiarato al terrore (non a persone reali, ma a un concetto astratto) non aveva forse lo scopo di catturare Osama Bin Laden? Di scacciare i talebani dall’Afghanistan? Di ricostruire il Paese? Di rafforzare le istituzioni con l’introduzione di una democrazia di stampo occidentale? Di liberare le donne dal burqa?

Nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto, anzi la situazione generale dell’Afghanistan è di gran lunga deteriorata in questi nove anni: di Bin Laden non si sa più nulla; i talebani non danno alcun segno di arretrare dalle posizioni tenacemente riconquistate nel sud e nell’est del Paese (quasi la metà del territorio nazionale), mentre a nord stanno guadagnando terreno; gli attacchi suicidi, con l’appoggio non sempre occulto del Pakistan, sembrano in piena, incontrastata attività. Ma si tratta, per il momento, di terrorismo su suolo afghano, non americano o europeo, quindi di terrorismo minore. Sono 36 i militari italiani uccisi in Afghanistan dal 2001, 13 solo nel 2010. Ma i nostri politici sostengono con una risibile tautologia che “non si può parlare di aumento del pericolo, anche se è sbagliato parlare di diminuzione del rischio”. Sono quasi diecimila i civili afghani che i militari dell’Isaf hanno ucciso invece di difendere.

L’esportazione della democrazia non ha dato grandi risultati: l’elezione di Hamid Karzai nel 2009 è stata frutto di brogli, ratificata con una procedura del tutto illegale. Sui banchi del Parlamento afghano siedono gli stessi signori della guerra, narco-trafficanti, talebani e corrotti di ogni sorta in parte già presenti alla Loya Jirga del 2003, l’Assemblea Generale degli Anziani che ha preceduto la prima elezione di Karzai sponsorizzata dagli Usa. Il destino delle donne afghane continua a essere intollerabile: ignoranza, mendicità, prostituzione, stupri, suicidi. Il Pentagono non spiega come ritiene di risolvere i due problemi fondamentali della strategia Usa: come rispondere al rifiuto del Pakistan di smantellare i santuari delle milizie di talebani e di al-Qaeda e come affrontare la corruzione e l’inadeguatezza del governo Karzai.

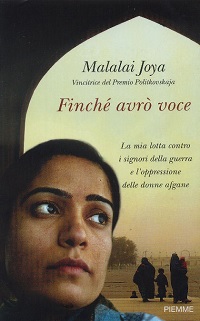

Di questo parla il libro di Malalai Joya, A Woman against Warlords, scritto in collaborazione con Derrick O’Keefe (tradotto in italiano con il titolo Finché avrò voce. La mia lotta contro i signori della guerra e l’oppressione delle donne afghane, Piemme 2010). Sullo sfondo degli ultimi trent’anni di guerra, Joya racconta la sua esperienza da rifugiata nei campi profughi iraniani e pakistani a deputato nel Parlamento afghano. Per ragioni di sicurezza, per sé e per i famigliari, l’Autrice rinuncia al proprio nome adottando lo pseudonimo Malalai Joya. Malalai è il nome dell’eroina della seconda guerra anglo-afghana, che nel 1880, mentre l’esercito britannico stava riportando vittoria nella battaglia di Maiwand, afferrò la bandiera abbandonata dal portastendardo caduto, gridando ai combattenti: Giovane amore! Se non cadi nella battaglia di Maiwand allora,in nome di Dio, qualcuno ti sta risparmiando la vita affinché tu diventi un simbolo di vergogna! Gli afghani vinsero la guerra, ma la poetessa venne colpita a morte, passando alla storia con il nome di Malalai di Maiwand. Joya è il cognome di uno scrittore e costituzionalista afghano dell’inizio del Novecento, Sarwar Joya, ucciso dopo aver trascorso oltre vent’anni in carcere per essersi rifiutato di rinnegare la propria fede nei diritti democratici.

Il titolo originale del libro riassume il programma della lotta politica di Malalai: la denuncia dei signori della guerra che tra il 1992 e il 1996 hanno devastato il Paese compiendo atrocità sulla popolazione civile e che ora controllano il governo. Ma il libro vuole anche mostrare il coraggio indefettibile degli afghani nella loro ribellione trentennale a un destino imposto sia da invasori stranieri, prima sovietici ora occidentali, sia da compatrioti spietati e corrotti che impediscono al Paese di diventare una vera democrazia. Per raggiungere questo scopo l’Afghanistan ha bisogno di scuole, di ospedali, di sicurezza e di pace, scrive Malalai, non di droni, carri armati, bombe e mine antiuomo. Ogni civile ucciso, se da un lato fa crescere il risentimento e il desiderio di vendetta contro gli invasori, dall’altro alimenta un’irrazionale fiducia nel ripristino della ‘pace’ talebana, così come a metà degli anni Novanta la popolazione, sfinita dalla guerra civile che aveva provocato ottantamila morti nella sola Kabul, aveva riposto speranza negli studenti coranici. Oggi la maggioranza degli afghani vorrebbe il ritiro di tutte le truppe straniere.

Malalai è nata nel 1978, qualche giorno prima della Rivoluzione d’Aprile, preludio all’invasione sovietica e nella sua giovane vita non ha mai conosciuto la pace. È originaria del distretto montuoso di Anardara nell’ovest dell’Afghanistan, figlia di un padre ‘vero’ mujahidin con radicata fede democratica, che ha combattuto contro i sovietici, ma che dopo la loro cacciata ha deposto le armi, a differenza dei mujahidin che Malalai definisce ‘criminali’, il cui unico interesse è il potere. Malalai passa quattro anni della prima infanzia (1982-1986) nei campi profughi in Iran nelle condizioni più penose. Qui gli afghani non appartenenti ai partiti fondamentalisti sono trattati da paria, terrorizzati e massacrati. Malalai vive nel campo sovraffollato in una delle casupole di mattoni crudi senza porta. Ai bambini afghani è proibito frequentare le scuole degli iraniani e ai loro genitori non è consentito impartire alcuna istruzione.

La famiglia decide di emigrare a Quetta, capitale del Beluchistan pakistano. Qui Malalai può frequentare la Watan School gestita dalla RAWA (Associazione Rivoluzionaria delle Donne Afghane), clandestina, nata alla fine degli anni Settanta per difendere i diritti delle donne e contribuire alla lotta contro l’occupazione sovietica. Per Malalai è un’esperienza ricca di scoperte cui mette fine un primo trasferimento a Lahore e quindi, a metà degli anni Ottanta, a Peshawar in un campo dove i profughi afghani vivono in condizioni disperate. Gli aiuti internazionali sono gestiti dai partiti islamisti e l’istruzione maschile è appannaggio delle madrasa, le fabbriche di talebani, finanziate soprattutto dall’Arabia Saudita e dal Pakistan, ma anche dagli Usa, dove i giovani sono indottrinati secondo i principi di un islam jihadista. E a questo proposito Malalai ricorda come negli anni Ottanta sono stati gli Stati Uniti, attraverso l’università del Nebraska, a fornire i libri di testo scolastici inneggianti al jihad contro i sovietici, libri usati, con le teste umane cancellate, anche dai talebani negli anni Novanta.

Quando Malalai ha una quindicina d’anni, inizia a insegnare a leggere e a scrivere a un gruppo di donne del campo profughi, un’esperienza che darà una nuova direzione alla sua vita. Vede film, ascolta musica e diventa una lettrice onnivora: poesia, romanzi e soprattutto biografie. La vita di Nelson Mandela le offre il modello da imitare. Ma sarà una frase del padre a indicarle la via: «Perché non prendi in considerazione l’idea di fare come i palestinesi e di lottare per il tuo Paese?» Malalai inizia a elaborare un’utopia umanitaria che la esporrà a minacce, vessazioni, attentati, ma non la smuoverà dai suoi propositi. Un radicato laicismo la porta a riconosce la propria identità solo nell’essere afghana, non nell’appartenenza etnica, tribale o religiosa. Nel 1998 l’OPAWC (Organizzazione per il Miglioramento delle Condizioni delle Donne Afghane), una ONG clandestina, le offre l’opportunità di recarsi a Herat e lavorare all’apertura di scuole femminili, in spregio ai divieti talebani. Per tre anni Malalai rischia quotidianamente la vita insegnando in aule segrete nascoste nelle cantine di Herat. Il burqa diventa una protezione indispensabile sotto cui nascondere libri e quaderni.

Malalai tiene a chiarire che le atrocità contro le donne non sono invenzione dei talebani, ma sono state praticate dai signori della guerra che hanno negato diritti elementari in nome di un’interpretazione restrittiva dell’islam. Le ordinanze sull’abbigliamento e il comportamento femminili emesse dai signori della guerra sono indistinguibili da quelle talebane. Sono stati i jihadisti a obbligare le donne a portare il velo integrale, a proibire loro di ridere in pubblico e a istituire il Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio. Anche Ahmad Shah Massoud, considerato dall’Occidente l’eroe senza macchia e senza paura dell’Alleanza del Nord, è definito “infame criminale”, come tutti gli altri signori della guerra, accusato di intascare soldi dagli Stati Uniti, dai trafficanti di eroina e di esportare illegalmente le pietre preziose del Panjshir. Nell’estate del 2001 l’OPAWC nomina Malalai responsabile di tre province sud-orientali tra cui quella di Farah dove si trasferisce con la famiglia: un ritorno alla terra d’origine.

Tra le vittime dell’11 settembre ci sono tutti gli afghani che devono affrontare una nuova guerra, anche se con una nuova speranza: la fine del fanatico regime talebano e il ritorno della pace. La nuova occupazione straniera porta invece migliaia di morti civili, l’instaurazione di un regime corrotto, il ritorno al potere dei signori della guerra sia nelle province sia nel governo centrale, dove non mancano esponenti talebani, a capo del quale è eletto Karzai, uomo della CIA sin dagli anni Ottanta. È risaputo che il presidente afghano non ha alcun potere oltre la periferia della capitale e per questo è designato con lo sprezzante titolo di ‘sindaco di Kabul’. Quanto alla presenza di corrotti nel suo governo vale la pena di ricordare che, come dicono i giuristi, la corruzione è un reato ‘a concorso necessario’.

A venticinque anni Malalai è la responsabile di un ambulatorio a Farah, destinataria dell’ostilità minacciosa delle autorità locali, ma anche della solidarietà della popolazione. Le donazioni sempre più numerose permettono di aprire anche un orfanotrofio che ospita una cinquantina tra orfani e bambini che le famiglie non sono in grado di sfamare. La volontà di denunciare le sofferenze degli ultimi della terra spinge Malalai ad accettare di farsi loro portavoce entrando nella politica attiva. È una delle due delegate della provincia di Farah alla Loya Jirga del 2003, “la vetrina del nuovo Afghanistan”. In prima fila siedono non pochi tra i più efferati signori della guerra alcuni dei quali nominati dallo stesso Karzai. Malalai riconosce Abdul Rasul Sayyaf, eletto con voti comperati al prezzo di cinquecento dollari ciascuno, Burnhanuddin Rabbani, massacratore di migliaia di civili durante la guerra tra mujahidin, Abdul Rashid Dostum, dalla leggendaria crudeltà con gli avversari, Muhammad Daud, legato al narcotraffico, Ismail Khan, il despota della provincia di Herat.

Con uno stratagemma Malalai riesce a impossessarsi del microfono, a denunciare davanti alle televisioni di tutto il mondo la presenza all’Assemblea di questi signori della guerra chiedendo che siano giudicati come criminali da un tribunale internazionale. Dopo novanta secondi le viene tolto il microfono e nel putiferio generale Malalai è costretta a lasciare la Loya Jirga. La insultano chiamandola ‘infedele’ e ‘comunista’. Se il primo è un insulto tipicamente islamico, il secondo ha un suono sorprendentemente familiare. Non le viene più data la parola, quindi non può denunciare, come vorrebbe, il fatto che per la prima volta il suo Paese è definito con il nome di Repubblica Islamica dell’Afghanistan: nella nuova Costituzione la religione viene riconosciuta a fondamento dello Stato. Tuttavia Malalai e il gruppo con cui lavora riescono a far inserire nella Carta costituzionale il principio che “i cittadini dell’Afghanistan, uomini e donne, hanno uguali diritti e sono uguali davanti alla legge”. Ma il principio di uguaglianza è compromesso nel momento in cui la Carta afferma che “in Afghanistan, nessuna legge può essere contraria ai sacri dettami dell’Islam”. È noto che il Corano, come ogni testo sacro, è passibile di molte e contraddittorie interpretazioni e che quelle più tradizionali si riflettono nella shari’a, la legge islamica, riconosciuta come primaria fonte di diritto. A questa legge obbedisce la maggioranza dei giudici.

Al suo ritorno a Farah, Malalai è acclamata dalla folla che ripone in lei la speranza di riscatto dalla miseria e dall’ingiustizia. Joya accoglie l’investitura consapevole della responsabilità e dei rischi che questa comporta. D’ora in poi sfrutterà la notorietà facendosi portavoce del “suo popolo”, con un afflato più messianico che politico. L’evocazione del ‘popolo’ mette in allarme per la sua intrinseca ambiguità. Ma nel modo di pensare, parlare e agire di Malalai non c’è spazio per l’ambiguità e neppure per il dubbio. La verità le appare di una chiarezza cristallina: da una parte ci sono i signori della guerra dall’altra c’è il ‘suo popolo’. Nasce il Malalai Joya Defense Committee che diffonde il suo messaggio e garantisce la sua protezione. È formato da volontari (uomini e donne), non aderenti ad alcun partito politico, che in patria o all’estero (esiste un Defense Committee in Germania e negli Usa) lavorano insieme grazie alla rete.

L’eco sui media internazionali del breve discorso di Malalai fa della ragazza di Farah un’eroina dei diritti umani. Da quel momento vive sotto scorta (privata), ma non ha rinunciato né a denunciare i delitti dei signori della guerra né a portare in tutto il mondo la voce di chi non ha voce. I numerosi attentati non hanno intimidito questa piccola donna dal volto di una bellezza severa che non è stata sedotta dalla facile prospettiva di riparare in Occidente. Ha continuato a sostenere, persino in contesti religiosi, la necessità del laicismo: dichiarare in una moschea di un Paese come l’Afghanistan che la religione è una faccenda privata, di ordine spirituale, è un atto di estrema temerarietà. Del resto una delle denunce che Malalai porterà avanti con perseveranza è l’uso strumentale della religione per limitare la libertà di parola e di stampa e per tenere le donne in uno stato di subordinazione.

Il suo incontro con Karzai nel 2004 la porta alla conclusione che per il presidente – che non trascura l’immagine di sé da esibire all’Occidente: sulle spalle un variopinto chapan di seta, in testa il colbacco di karakul – “prendere ordini dalla Casa Bianca sia più importante che non preoccuparsi delle condizioni di vita del popolo afghano”. Dalla sua debole posizione in sella a un governo fantoccio Karzai deve rispondere a un doppio ricatto: degli americani da un lato e dei signori della guerra dall’altro.

Nel 2005 Malalai Joya si candida alle elezioni politiche, le prime alle quali possono essere elette anche le donne, convinta, pur tra infinite difficoltà, di poter utilizzare il Parlamento come cassa di risonanza delle sue idee.

Nonostante non abbia un partito alle spalle, nonostante le intimidazioni e i brogli, Malalai è eletta deputato. Come puoi catturare i cuccioli della tigre, senza entrare nella sua tana?, chiede il proverbio. In realtà Malalai, per conservare la metafora proverbiale, mostra l’eroismo di chi non teme di ficcarsi volontariamente nella tana gelosamente custodita da tigri molto feroci. Nei due anni in cui le è consentito di sedere in Parlamento, nessun cucciolo è stato catturato. Malalai non conosce l’arte del compromesso e della contrattazione di cui è fatta la politica. “Accordi e compromessi politici possono essere accettabili con avversari che credono nella democrazia, non con coloro che conoscono solo il linguaggio delle armi. […] In un Paese come l’Afghanistan chi scende a patti con persone tanto brutali è corresponsabile dei loro crimini”.

Il nuovo Parlamento nasce con gli antichi vizi: il 60% degli eletti è costituito da signori della guerra e dai loro accoliti (tra loro non pochi sono gli analfabeti), nonostante sia stata dichiarata illegale la candidatura di capi militari e di esponenti della milizia. Alla seduta inaugurale Malalai osserva gli eletti alla Camera Bassa: ci sono i leader dell’Alleanza del Nord, pagati dalla CIA in cambio dell’appoggio all’occupazione americana; ci sono i sostenitori del sanguinario Gulbuddin Hekmatyar (leader di Hezb-e-Islami, il Partito Islamico) che da sempre afferma che le elezioni sono un’istituzione anti-islamica e quindi rappresentano un regalo agli infedeli; c’è il signore della guerra Abdul Rasul Sayyaf, sospettato di aver dato ospitalità a Osama Bin Laden in Afghanistan e di essere mandante dell’assassinio di Massud; c’è Abdul Rashid Dostum, designato da Karzai Capo di stato maggiore, il signore della guerra più brutale, il cui esercito privato ha commesso le azioni più efferate sulla popolazione. In mezzo a loro siede il vice presidente americano Dick Cheney che ha spinto gli Stati Uniti all’occupazione di un Paese sovrano e che ha autorizzato la tortura dei prigionieri. Karzai nel suo discorso inaugurale (“un insieme di belle parole pronunciate per ingannare gli afghani”) con lacrime di commozione dichiara che l’Afghanistan “è risorto come una fenice dalle ceneri della guerra”.

Nel suo primo intervento in Parlamento Malalai torna a denunciare i signori della guerra come aveva fatto alla Loya Jirga nel 2003 e, come era accaduto allora, dopo qualche secondo il suo microfono viene spento. La stessa cosa sarebbe accaduta nei due anni successivi. A ogni denuncia Malalai corre il rischio di essere linciata dai suoi stessi colleghi parlamentari. Da deputato si fa promotrice di numerose inchieste che presenta alle relative commissioni e che regolarmente si arenano molto prima di essere discusse in Parlamento. Non solo le denunce dei crimini dei signori della guerra sono ignorate, ma nel 2007 è approvata la Legge per la riconciliazione nazionale, in forza della quale, come fosse un’amnistia, è concessa l’immunità per i crimini di guerra degli ultimi trent’anni.

I signori della guerra non solo controllano il Parlamento, ma anche il sistema giudiziario avendo nominato alla Corte Suprema mullah di loro fiducia. L’attuale capo della Corte Suprema, Abdul Salam Azimi, è stato legato al programma educativo sponsorizzato da Usaid (United States Agency for international development) che distribuiva i famigerati testi inneggianti al jihad. In un’intervista televisiva Malalai accusa i signori della guerra di trasformare con la loro presenza il Parlamento “in uno zoo o una stalla”. Senza lasciarle possibilità di difendersi e contro ogni procedura tradizionale, Malalai viene espulsa dal Parlamento per tutta la durata del mandato, mentre la medesima precauzione non viene presa nei confronti dei deputati che l’hanno ripetutamente insultata. Radio e televisioni hanno il divieto di intervistarla.

Come già Ann Jones in Kabul in Winter (1), Malalai Joya non risparmia critiche a quelli che definisce “i signori delle ONG”: gli aiuti internazionali finiscono nelle tasche dei corrotti e la maggior parte dei programmi serve a legittimare la guerra della Nato trasformando gli afghani in burattini da manovrare a piacimento dei donatori. Sono trascorsi quattro anni dalla pubblicazione del libro della Jones e la situazione degli aiuti internazionali, non diversamente da quella della sicurezza interna, è andata peggiorando.

“Attualmente in Afghanistan basta sollevare una pietra per trovare una ONG […]. Il personale dell’Usaid può guadagnare fino a 22.000 dollari al mese, che equivale a 367 volte lo stipendio di un insegnante”. Gli aiuti affluiti in Afghanistan dall’inizio della guerra ammontano a quindici miliardi di dollari, ma meno della metà sono finiti ai reali destinatari e, secondo le Nazioni Unite, nel 2008 sono stati spesi 250 milioni di dollari in mazzette. E sulla corruzione prospera il narcotraffico che costituisce la terza risorsa mondiale dopo il petrolio e le armi. Il 93% dell’oppio mondiale proviene dall’Afghanistan e dal 2001 la produzione è aumentata del quattromila per cento. C’è da meravigliarsi se nel 2007 Karzai nomina Izzatullah Wasifi, noto trafficante di droga, responsabile del dipartimento contro la corruzione? Un coniglio di guardia alle carote, dice la saggezza popolare.

Tra i numerosi esponenti politici dei Paesi che hanno inviato truppe in Afghanistan, Malalai incontra in Italia Massimo d’Alema. “Dopo pochi minuti, ho capito perfettamente che non avrebbe mosso un dito per aiutare il popolo afghano. Pertanto, ai molti giornalisti che, al termine del colloquio, mi chiedevano come mi sentissi risposi semplicemente: ‘Disperata’”. Tutti i tormenti passano, tranne il tormento della fame, dice un proverbio. In Afghanistan il 60% della popolazione è disoccupata e diciotto milioni di persone vivono con meno di due dollari al giorno. Malnutrizione o denutrizione fanno dell’Afghanistan il Paese con il più alto tasso di mortalità infantile al mondo. Per ogni bambino che muore negli Stati Uniti, in Afghanistan ne muoiono 123. Uno su cinque non arriva a compiere i cinque anni, come nel Medioevo europeo.

Malalai non crede che gli invasori con la loro potenza militare e la loro tecnologia avanzata non siano riusciti ad annientare “questi gruppuscoli di combattenti medievali”. Ritiene che la loro guerra voglia essere infinita e che l’obiettivo non sia né la ricostruzione del Paese, né l’instaurazione della democrazia, ma assicurarsi un facile accesso alle ricchezze energetiche e minerarie dell’Afghanistan e una presenza militare permanente in Asia centrale: l’instabilità socio-politica dell’Afghanistan garantisce un’occupazione sine die. In questa prospettiva rientra il progetto di cooptare i ‘talebani buoni’, cioè disposti ad assecondare gli interessi statunitensi.

Malalai sa che i diritti civili non possono essere elargiti dagli occidentali insieme agli aiuti economici, ma devono essere conquistati dagli afghani. Crede fermamente che per quanto alta sia una montagna esista sempre una via per raggiungere la vetta. Certamente il suo sguardo è puntato alla vetta, incurante dei precipizi che le si aprono attorno.

Malalai Joya è consapevole che la sua è una lotta di lunga durata e che ci vorranno generazioni perché il suo sogno di libertà e di giustizia si realizzi. Alla lucida diagnosi, tuttavia, una terapia di pii desideri e di slogan è palesemente inadeguata. Il suo mondo etico che conosce solo verità adamantine la porta a nutrire speranze che non possono non apparire ingenue: se avrà l’opportunità d’incontrare Barak Obama gli chiederà di mettere “fine ai crimini che continuano a essere commessi contro il suo disgraziato Paese.” Auguriamo a Malalai che il presidente Usa l’ascolti.

* Proverbio afghano

1) Cfr. Gli afghani non cantano in giardino, Isabella Vaj, Paginauno n. 19/2010