Solaris di Andrej Tarkovskij e il remake di Steven Soderbergh

Quando ci si approccia in qualità di critico a un’opera come Solaris è naturale che tremino un po’ i polsi. La ricchezza di contenuti offerti da essa creano, infatti, un senso di vertigine, come chi tenti di descrivere un oggetto estremamente grande e complesso, impossibile da abbracciare con un unico sguardo, e tema continuamente di essersi perso qualcosa di essenziale, la cui scoperta sarebbe capace di ribaltare la concezione che ne aveva all’inizio. Prova ne sono la mole di scritti esistenti al riguardo in cui vengono espresse le più svariate interpretazioni, spesso discordanti tra loro. Qui tenteremo un’analisi incrociata tra il romanzo dello scrittore polacco Stanisław Lem, uscito nel 1961, e il film che ne ha tratto Andrej Tarkovskij nel 1972, per poi finire con un accenno al remake hollywoodiano di quest’ultimo a opera di Steven Soderbergh del 2002.

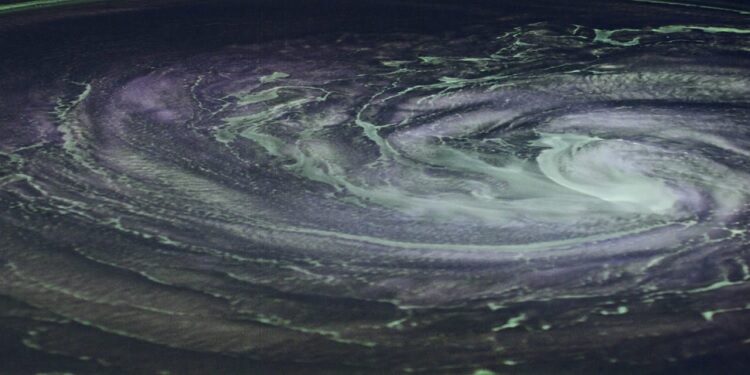

Per cominciare, vale la pena soffermarsi un istante su uno degli aspetti più affascinanti di Solaris, ovvero la peculiare sincronicità che viene a crearsi tra lo spettatore o il lettore posto dinnanzi all’enigma dell’opera nel suo complesso e i personaggi che, all’interno dell’opera, sono chiamati a confrontarsi con il mistero di Solaris, un pianeta coperto interamente o quasi, a seconda delle versioni, da un oceano ‘pensante’ – o così sembrerebbe: di esso, infatti, sembra potersi dire con certezza solo ciò che non è, dimodoché le teorie elaborate intorno alla sua esistenza sembrano riproporre in chiave scientifica la teologia negativa di Plotino e successori.

A tale complessità di contenuti corrisponde una trama in fondo semplice, frutto di un’intuizione a dir poco geniale: uno psicologo, Kris Kelvin (Donatas Banionis), viene incaricato di recarsi sulla stazione orbitante attorno a Solaris per valutare se sia il caso o meno di proseguire le ricerche intorno al pianeta, ferme da anni allo stesso punto. Fin dall’inizio è possibile notare una differenza tra il film di Tarkovskij e il romanzo di Stanisław Lem.

Quest’ultimo inizia, infatti, con Kris già a bordo della capsula che lo condurrà alla stazione su Solaris, mentre Tarkovskij introduce una sorta di prologo ambientato sulla Terra. Tuttavia, queste scene erano state tagliate nell’edizione italiana del 1972, il che aveva scatenato lo sdegno del regista russo, tanto da richiedere la rimozione del suo nome dai titoli di testa, cosa poi non avvenuta, suo malgrado. Si sarebbe dovuto aspettare il 2002 perché questa parte – insieme ad altre più brevi inerenti all’esperienza su Solaris – fosse reintrodotta priva di doppiaggio e con i sottotitoli. Confrontando la versione integrale con quella accorciata – ma sarebbe meglio dire monca – risulta comprensibile la rabbia di Tarkovskij. Non solo nel prologo vengono fornite importanti informazioni riguardo alla storia della scoperta di Solaris e alle teorie di cui era stato oggetto fino a quel momento – presentate nel romanzo attraverso una serie di letture compiute da Kris nella biblioteca della stazione orbitante – ma trovano espressione alcuni fondamentali aspetti tematici, senza i quali la visione del film risulta non solo distorta, ma addirittura priva di fondamento. Si pensi all’importanza attribuita all’acqua in tutto il cinema di Tarkovskij: associata alla vita e alla creazione, come nel caso di Andrej Rublëv (1966); oppure portatrice di morte e distruzione nella sequenza onirica de Lo specchio (1975); o anche simbolo dello scorrere del tempo, com’è lo stesso Tarkovskij a dichiarare: “Ho usato l’acqua perché è una sostanza molto viva, che cambia forma continuamente, che si muove. È un elemento molto cinematografico. E tramite essa ho cercato di esprimere l’idea del passare del tempo. Del movimento del tempo” (1).

Ebbene, la versione originale del film di Tarkovskij si apre con l’immagine di alcune alghe mosse da una lieve corrente nel laghetto limitrofo alla dacia in cui Kris è cresciuto insieme ai genitori e, poco dopo, vediamo Kris lasciarsi bagnare voluttuosamente da un acquazzone. È come se l’oceano di Solaris si trovasse già sulla Terra e Kris se ne lasciasse sommergere. Ma l’aspetto più importante del prologo è che qui viene sottolineato il distacco tra Kris e il padre (Mukola Hrin’ko). Prova ne è lo scambio di battute tra i due, rimasti momentaneamente soli all’interno della dacia. Quando il padre nota che lui e Kris non parlano tanto spesso, quest’ultimo replica: “Sono contento che tu dica questo, anche se solo l’ultimo giorno”. Inoltre, non è un caso che la mattina della partenza Kris bruci alcune carte inerenti al suo passato, tra cui spicca una foto di Hari (Natal’ja Bondarčuk), la moglie morta suicida.

Il che nella poetica di Tarkovskij è rappresentativo di uno sradicamento: “Solaris parlava di persone smarrite nel cosmo e costrette a salire, indipendentemente dalla loro volontà, un altro gradino della scala della conoscenza. Quest’ansia di conoscere senza fine, data all’uomo, per così dire, dall’esterno, è a suo modo drammatica, perché accompagnata da un’eterna inquietudine, da privazioni, dolore, delusioni: la verità ultima, infatti, è irraggiungibile. All’uomo è stata data poi anche la coscienza che lo tormenta quando le sue azioni non corrispondono alla legge morale; anche la presenza in lui della coscienza è, quindi, in un certo senso una cosa tragica. Le delusioni perseguitavano i protagonisti di Solaris, e lo sbocco che proponevamo loro era abbastanza illusorio. Consisteva nel sogno, nella possibilità di prendere coscienza delle proprie radici che legano eternamente l’uomo alla Terra che l’ha generato. Ma tali legami erano per loro nella sostanza ormai irreali” (2).

Del resto, il tema della conoscenza viene espresso a livello simbolico già da alcuni elementi della scenografia all’interno della dacia, primo tra tutti un busto di Socrate, colui che sa di non sapere (ne ritroveremo poi una copia identica nella biblioteca della stazione orbitante).

Non appena giunge a destinazione su Solaris, Kris si trova di fronte uno scenario inquietante: nessuno è venuto ad accoglierlo al suo sbarco e gli spazi, oltre che claustrofobici, sono fatiscenti. Difficile, adottando la chiave di lettura psicologica, non notare un parallelismo tra i tortuosi corridoi della stazione e quelli della mente umana. Eppure in Tarkovskij essi si caricano di un ulteriore significato, relativo all’interpretazione mistico-religiosa del film, essendoci qui, come in tutti gli altri lavori del regista russo, una sorta di rispecchiamento tra la realtà interiore dei personaggi e quella esteriore: tanto è spiritualmente povero l’uomo, altrettanto è devastato il mondo circostante e viceversa.

Da notare, infine, per quanto riguarda l’arrivo di Kris su Solaris, che, quando questo avviene, è notte, dimodoché, affacciandosi a un oblò della stazione orbitante, non vede l’oceano, ma uno spazio nero e vuoto, emblema dell’Ignoto. Una dimensione che, come apparirà presto chiaro, non riguarda solo il mondo esterno, ma anche e soprattutto l’interiorità dell’essere umano: “Quando guardi a lungo in un abisso, anche l’abisso ti guarda dentro” (3).

Ben presto Kris scopre che il suo amico Gibarian (Sos Sarkisjan) è morto suicida – proprio come Hari, la moglie di Kris – e sulla stazione orbitante sono rimasti solo Snaut (Jüri Järvet) e Sartorius (Anatolij Solonicyn). O meglio, i due uomini – tre con Kris – e i loro fantasmi. Sì, perché, fin dai primi istanti, viene percepita la presenza di altre entità: quando Kris parla la prima volta con Snaut, per esempio, e una branda continua ad agitarsi, senza causa apparente. Solo un attimo prima che Snaut richiuda la porta della sua stanza un rapido zoom inquadra l’orecchio di un bambino sdraiato lì sopra a significare che qualcosa è in ascolto. Difficile non notare una somiglianza con situazioni e cliché della letteratura gotica, laddove la stazione orbitante sostituisce il classico castello infestato dagli spettri. Solo che, come già accennato, in questo caso gli spettri sono quelli della mente, che ogni essere umano reca dentro di sé.

Non passa molto, infatti, prima che a Kris appaia la moglie Hari in tutta la sua allarmante fisicità: impossibile si tratti di un’allucinazione. Lo sgomento è tale che, con un sotterfugio, la convince a salire su una capsula e la spedisce nello spazio. Segue un dialogo con Snaut da cui si evince che tutti hanno avuto le stesse esperienze a bordo della stazione orbitante, primo tra tutti Gibarian, ed è proprio questo il motivo per cui si è suicidato. Non perché si credesse pazzo, anzi: la follia, dal suo punto di vista, sarebbe stata una liberazione. Ma non era riuscito a sopportare la paura – o meglio, la vergogna. Questa almeno l’interpretazione che dà Kris al comportamento dell’amico verso la fine del film: “Gibarian non è morto di paura. È morto di vergogna. La vergogna… Ecco il sentimento che salva l’uomo”.

In effetti, seguendo la chiave di lettura psicologica, è abbastanza naturale vedere in Hari e i suoi simili le incarnazioni dei nostri traumi e desideri più reconditi, con l’oceano di Solaris a rappresentare di conseguenza il concetto freudiano di Es. È da lì, infatti, che provengono gli ‘ospiti’ – questo il nome dato da Snaut alle apparizioni – i quali si materializzano significativamente durante il sonno dell’interessato, quando la psiche non è più sotto il controllo dell’Io. Ma nulla disturba maggiormente gli esseri umani che vedere le proprie fantasie e problematicità esposte – indiscriminatamente e senza veli – allo sguardo altrui. Tanto più che non sembra esserci modo di liberarsene: anche se Kris ha spedito Hari nello spazio, un altro doppione si manifesta nuovamente al suo risveglio.

Da notare, a tal proposito, la necessità manifestata da Hari di stare sempre vicino a Kris: quando questi si allontana silenziosamente dalla propria stanza, Hari viene presa dal panico e sfonda la porta per raggiungerlo, ferendosi gravemente le braccia, salvo poi guarire subito dopo dai tagli, a ulteriore dimostrazione dell’apparente indistruttibilità dei nostri traumi. Il che è espressione del fatto che Kris prova un forte senso di colpa per il suicidio della moglie. Come spiega lui stesso ad Hari, la quale non ricorda quasi niente di sé, essendo un prodotto della mente di Kris: “Avevamo litigato. Negli ultimi tempi, litigavamo spesso. Ho preso le mie cose e sono partito. Lei mi aveva avvertito: non detto chiaramente. Ma quando si è vissuto insieme a lungo si capisce tutto. Ero sicuro fossero solo parole, ma poi mi ricordai di aver lasciato nel frigorifero delle sostanze che mi ero portato dal laboratorio e le avevo spiegato come agivano. Mi spaventai. Volevo tornare da lei. Ma poi pensai che sarebbe sembrato che prendevo sul serio le sue parole. Il terzo giorno, tuttavia, decisi di andare da lei. Quando arrivai, era già morta. Si è uccisa iniettandosi del veleno in un braccio”. Dimodoché la sindrome dell’abbandono manifestata dall’’ospite’ Hari può essere interpretata anche come una conseguenza del modo in cui Kris la ricorda, incapace di badare a se stessa e patologicamente attaccata a lui. In tal senso, va letta la scena in cui, accingendosi a toglierle il vestito, Kris si accorge che questo è privo di cerniera: nessun ricordo – per quanto preciso – può restituire appieno la complessità del reale.

Tuttavia, il comportamento di Hari nei suoi confronti può essere inteso anche a livello metaforico: i nostri traumi non ci abbandonano mai, sono come doppelgänger, termine tedesco la cui traduzione in italiano di doppio non riesce a esprimere pienamente il suo significato in quanto priva dell’elemento dinamico espresso da gänger (da gehen: andare). Un’ombra che ci segue, dunque, costantemente, che si muove insieme a noi. Nasconderla, come fanno Snaut e Sartorius, significa solo accrescere il suo potere nei nostri confronti, mentre occorrerebbe, al contrario, affrontarla alla luce del sole, se si spera di cancellarne gli effetti deleteri.

Tuttavia, sarebbe sbagliato ascrivere il personaggio di Hari solo a quest’ordine interpretativo. Soprattutto nel film di Tarkovskij – ma anche nel romanzo di Lem accade qualcosa di simile, per quanto venga evitata qui la dimensione mistica – esso si fa portavoce del significato morale dell’opera. A tal proposito, si pone ora necessario un approfondimento sul carattere degli altri due esseri umani con cui Kris ha a che fare a bordo della stazione, Snaut e Sartorius.

Spesso Tarkovskij oppone personaggi ‘chiusi’ ad altri ‘aperti’ nei confronti del mistero. La stessa dinamica la troviamo qui, con Sartorius quale rappresentante di un rigido razionalismo e Snaut di un disperato scetticismo. Il primo, in particolare, viene associato a una sorta di moderno Faust, impegnato, secondo l’acuta osservazione di Snaut, a cercare il ‘rimedio contro l’immortalità’. Il suo cinismo trova espressione in numerose battute che Tarkovskij gli fa pronunciare nel corso del primo dialogo con Kris, per esempio quando dimostra un atteggiamento sprezzante nei confronti del desiderio espresso da Gibarian, prima di suicidarsi, di essere seppellito sulla Terra (torna qui il tema dello sradicamento), sostenendo che l’unico dovere di uno scienziato è quello verso la verità scientifica; oppure nel modo in cui parla di Hari e dei suoi simili alla stregua di ‘fantasmi’ o ‘esemplari’ su cui sarebbe lecito condurre esperimenti, arrivando addirittura a dissezionarli. Non per niente, il suo ‘ospite’ è un nano: Tarkovskij evidenzia così il proprio punto di vista riguardo a Sartorius in quanto contraddistinto da un sistema di pensiero piccolo e limitato.

Emblematica, a tal proposito, la scena della biblioteca. Qui Sartorius ribadisce la sua convinzione secondo cui l’uomo è stato creato dalla natura per conoscerla: “Il resto non conta”. Da notare che poco prima aveva battuto gli occhiali sul tavolo in un moto di rabbia, provocando lo staccarsi di una lente dalla montatura, sicché, sul piano simbolico, viene sottolineata la sua cecità morale. Ma questa parte del film è importante anche per comprendere il carattere di Snaut.

Quando raggiunge Kris, Hari e Sartorius in biblioteca Snaut è ubriaco fradicio e, togliendo dalle mani di Kris un libro – presumibilmente un manuale di solaristica – lo sostituisce con un’edizione illustrata del Don Chisciotte di Cervantes. Segue la lettura ad alta voce di un brano che dimostra un evidente collegamento con il tema del sonno in rapporto alle apparizioni degli ‘ospiti’: “Vengono di notte. Ma bisogna pur dormire qualche volta! […] Io, signore, so solo una cosa. Quando io dormo non conosco né la paura, né la speranza, né la fatica, né il piacere. Grazie a colui che ha inventato il sonno, la moneta comune che può comprare ogni cosa, la bilancia che rende uguali il pastore e il re, lo sciocco e il saggio. Solo in una cosa il sonno profondo è cattivo: somiglia incredibilmente alla morte”.

Ma l’attinenza tematica dell’opera di Cervantes con il film di Tarkovskij non si ferma qui. È necessario, infatti, ricordare che il rapporto tra don Chisciotte e Sancio Panza è esemplificativo di una dialettica tra idealismo e materialismo, fede e incredulità? Come Gibarian, Snaut fatica ad accettare il mistero di Solaris – ne è terrorizzato – e il senso di impotenza che prova di fronte a esso si traduce in una disperazione passiva, speculare alla hybris attiva di Sartorius, deciso a sbarazzarsi degli ‘ospiti’ per mezzo di una particolare macchina di cui parleremo tra breve. “Su, apriamo i portelli di fondo e mettiamoci a gridare giù” propone Snaut a un certo punto. “Magari ci sentono. Ma quale sarà il suo nome? Oppure lo fustighiamo? Oppure sarà meglio pregarlo?”

Kris, al contrario, rappresenta l’apertura al mistero. E prova ne è la scena in cui si inginocchia di fronte ad Hari, attirandosi l’ira di Sartorius: “Alzati, Kelvin! Alzati! Non ti accorgi di essere ridicolo? Ora stai proprio esagerando, Kelvin.” In un certo senso, il suo percorso è parallelo a quello di Hari, dacché quest’ultima inizia a prendere coscienza di sé non più in quanto mero simulacro della moglie di Kris, ma come essere indipendente.

Emblematico, da questo punto di vista, il ribaltamento relativo alle crisi di abbandono manifestate da Hari: nel momento in cui quest’ultima le supera, è Kris che non sembra più in grado di stare lontano da lei. Si manifesta qui la logica, presente anche in opere come King Kong o Blade Runner e perfino nella mitologia cristiana, secondo cui l’inumano – animale, macchina o divinità che sia – diventa più umano dell’umano; e con ciò offre la possibilità all’Uomo di riprendere contatto con se stesso.

Si compie così una vera e propria ascesi da parte di entrambi i soggetti, sottolineata nel film di Tarkovskij dalla scena in cui Hari e Kris lievitano nell’aria in seguito a un cambiamento d’orbita della stazione. Scena posta significativamente subito dopo quella in cui Hari viene assorbita dalla contemplazione del quadro Cacciatori nella neve di Pieter Bruegel il Vecchio, esposto nella biblioteca della stazione orbitante insieme ad altri appartenenti al ciclo dei mesi dell’artista fiammingo. Il modo in cui la telecamera indugia su alcuni particolari del dipinto suggerisce una ‘interiorizzazione’ da parte di Hari delle gioie e sofferenze relative alla vita sulla Terra. E non è un caso che ciò avvenga al cospetto dell’arte, offrendo questa, secondo la visione di Tarkovskij, una chiave d’accesso alla condizione umana in rapporto alla ‘nostalgia dell’ideale’.

Da notare, inoltre, che il soggetto di Cacciatori nella neve richiama il paesaggio mostrato in una scena precedente da Kris ad Hari nel contesto di un filmino inerente alla sua vita sulla Terra, dall’infanzia all’età adulta. Il che rimanda al tema della memoria in contrasto al presente senza storia di Hari, priva di ricordi riguardo a se stessa, se non quelli in cui anche Kris è coinvolto. Ma, come si è detto, a questo punto del film, Hari è ormai diventata, secondo la formula hegeliana, un essere in-sé-e-per-sé, dotato di autocoscienza, dunque in grado di compiere delle scelte consapevoli. Si rende conto che la sua vicinanza a Kris, più che aiutarlo, lo fa soffrire. Perciò tenta il suicidio attraverso l’ingerimento di ossigeno liquido. Ma, essendo un prodotto di Solaris, i metodi ‘classici’ per darsi la morte non hanno, nel suo caso, alcun effetto. Dimodoché, dopo alcuni minuti, Hari risorge a nuova vita di fronte allo sguardo ansioso di Kris. Riuscirà nell’intento solo sottoponendosi – spontaneamente e di nascosto da Kris – al trattamento con la macchina sopracitata di Sartorius in grado di annichilire le particolari particelle subatomiche di cui sono composti gli ‘ospiti’.

Bisogna qui notare un’ambiguità tra le tante di cui è costellato il film. Il motivo per cui Hari decide di uccidersi potrebbe essere, infatti, interpretato come una conseguenza del modo in cui Kris la ricorda – contraddistinta appunto da tendenze suicide – e non alla stregua di una reale scelta da parte di lei. E, in effetti, tale è la spiegazione che se ne dà nel romanzo di Lem – almeno per quanto riguarda il caso specifico dell’ossigeno liquido.

D’altra parte, una simile lettura cozza con il significato complessivo dell’opera. Innanzitutto perché contrasta con la presa di coscienza da parte di Hari in quanto essere in-sé-e-per-sé; in secondo luogo, il tema del sacrificio è ampiamente diffuso nel cinema di Tarkovskij, acquisendo particolare evidenza nei suoi ultimi due lavori, Nostalghia (1983) e Sacrificio (1986). Va da sé che anche il gesto di Hari debba essere inteso in questi termini: scomparendo, offre a Kris la possibilità di superare il suo trauma, consegnandolo così a una maggiore consapevolezza riguardo a se stesso e al suo rapporto con l’esistente. Scrive Slavoj Žižek a tal proposito: “[…] in Solaris Hari si suicida DUE volte: la prima, durante la sua esistenza ‘reale’ e terrena come moglie di Kelvin, la seconda come atto eroico di auto-eliminazione della sua esistenza spettrale e non morta: mentre il primo atto suicida era stato una semplice fuga dal fardello della vita, il secondo è un vero atto etico. In altre parole, se la prima Hari era un ‘normale essere umano’ prima di suicidarsi, la seconda è un Soggetto nel senso più radicale del termine, proprio in quanto privata delle ultime tracce della sua identità sostanziale; come ella stessa dice nel film: «No, non sono io… non sono io… non sono Hari […] Dimmi… dimmi… mi trovi ripugnante per ciò che sono?»” (4). Ma tale consapevolezza è ancora possibile per Kris e gli uomini in generale? E soprattutto in cosa consiste iltrauma? Questo può essere ascritto esclusivamente al suicidio della moglie per Kris? O piuttosto non ve n’è un altro – ancora più profondo – che riguarda l’intera razza umana?

Il finale di Solaris apre un universo infinito di speculazioni.

Prima del sacrificio di Hari, su invito di Sartorius, Kris aveva accettato di sottoporsi a un encefalogramma, la cui registrazione era stata inviata, sotto forma di radiazione, all’oceano. Il che aveva determinato una sorta di crollo psichico da parte di Kris, vittima di visioni il cui significato simbolico risulta evidente in rapporto al tema dello sradicamento e della nostalgia di casa. A tal proposito, la sostituzione tra la figura di Hari e quella della madre (Olga Barnet) – mostrata qui mentre lava della sporcizia da un braccio di Kris servendosi di una brocca, immagine in cui si manifesta chiaramente il concetto di purificazione – può essere interpretata come un desiderio di tornare a un’innocenza primigenia. Possibilità che sembra essere negata, tuttavia, dal fatto che Kris è in ritardo, come egli stesso ammette, e dal morso alla mela – il frutto della conoscenza – dato dalla madre. Non appena Kris si riprende dal delirio, Snaut lo informa del suicidio di Hari, commentando significativamente: “Lo ha fatto per te”. Dopodiché il discorso si sposta sui risultati dell’esperimento di Sartorius: “Da quando gli abbiamo inviato il tuo encefalogramma, nessuno degli ospiti è più tornato. E proprio nell’oceano stanno succedendo delle cose incomprensibili. Sulla superficie hanno cominciato a formarsi delle isole: prima una, poi ne sono venute fuori altre”.

Infine, degno di nota è l’ultimo dialogo tra Kris e Snaut all’interno della biblioteca, dove il primo chiede al secondo se senta ancora chiaramente un legame con la vita sulla Terra. Non per niente, Snaut viene mostrato giocherellare con una foglia secca, appiattita tra le pagine del Don Chisciotte. Il che fa pendant con un’inquadratura successiva, ritraente una piantina germogliata all’interno di una piccola scatola di metallo con dentro della terra, la stessa che Kris reggeva in mano all’inizio del film, il quale sembrerebbe chiudersi così con un movimento circolare, segno di un ritorno alle proprie radici.

In effetti, nelle scene conclusive, vediamo Kris di nuovo alla dacia, accolto nel giardino dal suo cane, come Ulisse da Argo. Senonché, nel momento in cui si avvicina a una finestra della casa per osservarne l’interno, vede dell’acqua colare dal soffitto sulle spalle del padre. L’elemento liquido acquisisce qui un carattere inquietante per via del suo essere estraneo – fuori posto rispetto al contesto – tanto più che il vecchio pare accorgersi di nulla. Quando poi quest’ultimo apre la porta, Kris gli si inginocchia davanti, abbracciandogli le gambe in una chiara allusione al Ritorno del figliol prodigo di Rembrandt, dove la scena a cui fa riferimento il titolo del quadro viene descritta negli stessi termini. La macchina da presa si sposta allora verso l’alto – e solo quando il soggetto iniziale si è distanziato notevolmente da essa, lo spettatore capisce che Kris non si trova realmente sulla Terra, bensì su un’isola sorta in mezzo all’oceano di Solaris. La catarsi dello spettatore si infrange così bruscamente contro la rivelazione dell’esilio di Kris.

Tale epilogo si è attratto un lunghissimo strascico di ipotesi interpretative. Per illustrare la nostra, ci appoggeremo a La caduta nel tempo di Emil Cioran, la cui originalità non sta tanto nell’aver visto nel mito inerente alla cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terreste il distacco traumatico dell’Uomo dalla natura per trovarsi gettato nell’inferno della Storia – cosa di per sé abbastanza scontata – quanto nel rilevare la possibilità di una seconda caduta: non più nel tempo, ma dal tempo. Ci si troverebbe così a fare i conti con un’eternità ‘negativa’, essenzialmente diversa dalla felice comunione tra Uomo e mondo della prima – felice poiché priva di coscienza – una dimensione ‘inferiore’ al tempo in cui ci si strugge per la nostalgia di quest’ultimo: “Dopo aver sciupato l’eternità vera, l’uomo è caduto nel tempo, dove è riuscito, se non a prosperare, perlomeno a vivere: la cosa certa è che vi si è adattato. Il processo di questa caduta e di questo adattamento si chiama Storia. Ma ecco che lo minaccia un’altra caduta, di cui è ancora difficile valutare l’entità.

Questa volta non si tratterà più per lui di cadere dall’eternità, ma dal tempo; e cadere dal tempo significa cadere dalla storia; significa, una volta sospeso il divenire, arenarsi nell’inerzia e nel languore, nell’assoluto della stagnazione, dove il verbo stesso si arena, non potendo sollevarsi fino alla bestemmia o all’implorazione. Imminente o no, questa caduta è possibile, anzi inevitabile. Quando toccherà in sorte all’uomo, egli cesserà di essere un animale storico. Allora, avendo perduto finanche il ricordo della vera eternità, della sua prima felicità, egli volgerà lo sguardo altrove, verso l’universo temporale, verso quel secondo paradiso da cui sarà bandito” (5). Parole che, detto per inciso, suonano profetiche, soprattutto se si considera che furono scritte nel 1964. Nel caso di Solaris, esse si rivelano particolarmente adatte a descrivere la condizione di Kris in quanto viene espressa al contempo la sua nostalgia di casa e l’impossibilità di un reale ritorno. Il che troverebbe conferma nel brano sopracitato di Tarkovskij in cui si fa riferimento allo sbocco illusorio offerto dai personaggi del film, condannati ad avvertire i legami con la Terra come qualcosa di irreale.

Tuttavia, vale la pena ripeterlo, la bellezza di Solaris sta proprio nel suo rifiuto a lasciarsi imbrigliare in una spiegazione definitiva. Dimodoché nulla vieta di applicare all’opera chiavi di lettura anche molto diverse dalla nostra. Lo stesso lavoro di Tarkovskij, del resto, non è altro che il frutto di una personale interpretazione al romanzo di Lem da parte del regista. Interpretazione che, ai tempi, aveva deluso lo scrittore polacco – probabilmente proprio a causa del distanziamento tematico rispetto al libro. Qui, infatti, l’accento viene posto sull’aspetto filosofico, tanto che si potrebbe considerare il romanzo alla stregua di un trattato di gnoseologia, con Solaris quale rappresentazione del totalmente Altro – inconoscibile all’Uomo. Idea espressa magistralmente nel finale di Lem, dove Kris, dopo essere atterrato su un’isola di Solaris, allunga una mano verso un’onda dell’oceano, la quale si modella intorno alle dita, senza, tuttavia, mai toccarle, manifestando così un’assenza di contatto.

A tal proposito, vale la pena ricordare il bellissimo dialogo tra Kris e Snaut – presente anche nel film di Tarkovskij – in cui il secondo sostiene che l’Uomo non sia interessato, in realtà, alla scoperta di altri mondi, bensì all’estensione della Terra all’immensità del cosmo, secondo una classica dinamica colonialista: “Non abbiamo bisogno di altri mondi, ma di specchi” (6). Affermazione che trova eco nell’opera di Tarkovskij nella quantità di superfici riflettenti, presenti sulla stazione orbitante. Ma tale desiderio risulta tanto più puerile, se si considera l’ignoranza che l’essere umano nutre nei confronti di se stesso, prima ancora che del cosmo. Dimodoché l’interpretazione gnoseologica e quella psicologica vengono qui a sovrapporsi in quanto l’inconscio è per sua natura separato dall’Io, il quale, rivolgendosi al primo, non può che considerarlo alla stregua di un’alterità. In sintesi: l’inconscio è l’Altro in noi.

Da quanto detto finora, risulta chiaro come sia l’opera di Lem che quella di Tarkovskij costituiscano – ognuna a modo proprio – dei capolavori. Al confronto, il film di Soderbergh del 2002 con George Clooney nei panni di Kris – o meglio, Chris: qui tutti i nomi, a parte quello di Gibarian (Ulrich Tukur), sono americanizzati – fa pensare al disegno di un bambino paragonato alla Nascita di Venere di Botticelli. Secondo il giudizio dello scrittore polacco – comunque meno severo di quello dato al lavoro di Tarkovskij: in questo caso, infatti, i toni erano stati tanto più aspri in quanto determinati dal contrasto tra due diverse visioni artistiche, mentre la stessa piattezza del lavoro di Soderbergh sposta l’analisi critica su un terreno più neutro – il regista statunitense avrebbe trasformato il romanzo in una storia d’amore nello spazio. In effetti, il film si trascina stancamente per circa un’ora e mezza, intervallando l’esperienza di Chris sulla stazione orbitante a flashback inerenti il suo rapporto con la moglie Rehya (Natascha McElhone) – corrispettivo di Hari – sulla Terra. Cionondimeno, è possibile trovare anche qui alcuni interessanti spunti di riflessione. Si pensi, per esempio, al colpo di scena in cui lo spettatore scopre che Snow (Jeremy Davies) – lo Snaut di Soderbergh – è, in realtà, un simulacro sorto dalla mente dell’originale, il quale aveva tentato di uccidere la copia, salvo diventarne lui la vittima. Circostanza in cui si manifesta apertamente uno dei temi più affascinanti di Solaris, ovvero il rapporto problematico e ricco di sfumature che intercorre tra finzione e realtà.

Il film di Soderbergh si conclude in una maniera molto simile a quello di Tarkovskij, senza, tuttavia, raggiungere la stessa profondità. Dopo un momento iniziale in cui lo spettatore è portato a credere che Chris sia tornato sulla Terra, scopriamo che l’intero pianeta – o quantomeno la città di Chris con tutti i suoi abitanti – è stato ricreato su Solaris. Non solo: lo stesso Chris è divenuto un simulacro di se stesso, come attesta la scena – richiamo a una precedente – in cui si ferisce con un coltello, salvo poi accorgersi della repentina guarigione del taglio. A questo punto, vede Rehya a casa insieme a lui, la quale lo informa che non devono più ragionare in termini di vita e morte: “Tutto è stato perdonato”. Il che si pone in maniera complementare alla poesia di Dylan Thomas, citata più volte nel film, E la morte non avrà più dominio. Si tratta, dunque, di un finale consolatorio, ben distante dalla struggente ambiguità di quello offerto da Tarkovskij e dallo scetticismo della soluzione proposta da Lem – inevitabile epilogo di un lavoro ‘meccanico’ in cui, più che le ragioni dell’arte, sembrano avvertirsi quelle del mercato.

1) Tullio Masoni e Paolo Vecchi, Andrej Tarkovskij, Il Castoro

2) Andrej Tarkovskij, Scolpire il tempo, Istituto Internazionale Tarkovskij

3) Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male, Adelphi

4) Slavoj Žižek, Tarkovskij: La Cosa dallo spazio profondo, Mimesis

5) Emil Cioran, La caduta nel tempo, Adelphi

6) Stanisław Lem, Solaris, Sellerio