Raffaella Berardi, Daria Diotallevi, Elisa Simoncelli

Essere poveri a Milano: come ci si ritrova tra le fila dei senzatetto e a bussare alle porte della Caritas? Quante risorse spende il Comune? Inchiesta tra chi dorme per strada, chi vive in una casa popolare e mangia alle mense dei poveri, chi trova posto a Casa Jannacci.

“Da sola è difficile. Come fai a dormire da sola in strada con tutti gli uomini che ci sono? Se hai un uomo accanto nessuno ti tocca i cartoni, ma se sei sola il cartone non lo trovi. Perché qui è una battaglia, senza si può morire di freddo. Quindi il cartone è essenziale, più della coperta.” Teresa (1) dorme e vive per strada da un anno. “L’impatto è stato devastante. La prima cosa che viene in mente è: che cosa ho fatto per finire qua? Quel che mi sta capitando, non me lo sono meritato.”

Teresa non è la sola. Basta fermarsi nelle vie del centro di Milano al calare della sera per assistere a un completo cambio di scenario: le stesse strade che di giorno sono popolate da fashion designer, top manager e turisti, di notte sono territorio di chi non ha dimora e aspetta che i negozi chiudano per accamparsi davanti alle vetrine. Mentre in altri quartieri più periferici, davanti alle ‘mense per i poveri’ le code si formano ore prima che aprano le porte, e lì tante sono le persone che una casa ce l’hanno, spesso popolare, ma non i soldi per fare la spesa. È l’altra faccia della scintillante Milano, prima città in Italia – su 107 analizzate – per qualità della vita secondo la classifica del Sole 24 ore per l’anno 2018 (2).

La ricca Milano del Sole 24 ore

Redatta in base a 42 indicatori suddivisi in 6 macro aree (3) – Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Ambiente e servizi, Demografia e società, Giustizia e sicurezza, Cultura e tempo libero – come sa ogni buon ricercatore, il modo in cui vengono estratti e interpretati i dati è basilare per il risultato di una ricerca. Per cui non sorprende che una classifica stilata dal quotidiano di Confindustria parta proprio da depositi bancari e Pil pro capite, magnificando Milano che in questi due numeri risulta prima. Banale anche sottolineare che i dati ottenuti non sono altro che la media del pollo.

Stesso discorso per l’alto prezzo di vendita al mq degli immobili (dove Milano si posiziona al secondo posto), per le spese per viaggi e turismo (7ima) e per i consumi in beni durevoli (11esima). Allo stesso tempo i ricercatori del Sole sembrano non cogliere il fatto che già solo all’interno dell’area ‘Ricchezza e consumi’, compaiono due dati in controtendenza: la città della Madonnina è ultima (perché in questo caso fortunatamente il dato viene letto in negativo) quanto a costo degli affitti, che risultano i più cari tra i capoluoghi analizzati, e ha un altissimo tasso di protesti (103esima, quintultima). Una città gonfia di soldi depositati in conti bancari e un’umanità a latere che si arrabatta ancora fra cambiali e rate scadute. La media del pollo incomincia ad assumere una sua fisionomia.

Un altro tema che mostra le contraddizioni nascoste della città è il comparto ‘Giustizia e sicurezza’: Milano viene considerata una città poco sicura per l’alto numero di denunce presentate – senza chiedersi se ciò sia indice di una criminalità pervasiva o di una maggiore fiducia nelle istituzioni, ma questo è un altro discorso. Ciò che qui rileva, è che accanto a parametri che possono essere considerati nella media nazionale (durata media dei processi e cause pendenti ultratriennali) troviamo un alto numero di scippi e borseggi e di rapine (106esima in entrambe le categorie), di furti in autovetture (97esima) e di delitti di stupefacenti (92esima). Una microcriminalità legata a un disagio economico e sociale.

Non fosse che una classifica pubblicata dal Sole 24 ore contribuisce con i suoi titoloni, ripetuti ad libitum, a creare il mito del “Miracolo Milano” (e ad alzare i prezzi delle case e dei beni), la si potrebbe facilmente derubricare a un divertissement impostato con criteri miopi e dalla grafica molto cool. Invece tocca occuparsene, perché una città è un organismo complesso da valutare. La Milano altra, che alcuni dati fanno intuire, è il rovescio della prima, e nella narrazione spesso manca. Che cosa significa essere poveri a Milano?

I numeri della Caritas Ambrosiana

Quanti siano i milanesi sotto la soglia di povertà relativa e assoluta è un dato che l’assessorato alle Politiche sociali non possiede. E questo è il primo dato importante. O sintomo, a seconda di come lo si voglia chiamare. Perché se non si ha chiaro il quadro della situazione, diventa più difficile mettere in campo azioni a contrasto.

Con i suoi 370 centri d’ascolto sparsi per la diocesi, con il Siloe (centro d’orientamento per persone con problemi lavorativi ed economici), il Sai (servizio accoglienza immigrati) e il Sam (per le persone senza dimora), la Caritas Ambrosiana copre il territorio di Milano, Varese, Monza, Lecco e relative province. Potenza, capillarità e storia fanno dell’organismo pastorale un’autorità in materia di contrasto alla povertà. E i dati sui loro utenti, per quanto parziali, sono quanto di più vicino alla realtà. L’ultimo report pubblicato per l’anno 2017 (4) fotografa un campione di 11.335 persone incontrate in 54 centri d’ascolto e nei tre servizi sopra indicati – a fronte di una stima di circa 80.000 persone totali che vi si sono rivolte. Pur non riguardando solo Milano, i dati raccolti sono significativi per il capoluogo lombardo in quanto relativi al 51% del campione.

Il numero di persone che ha varcato la porta per chiedere un aiuto è diminuito dell’8,8% rispetto al 2016 e del 28,3% rispetto al 2008, anno della crisi economica (il dato è aumentato fino al 2010 per poi iniziare a diminuire dal 2011, fino a raggiungere nel 2017 i valori pre crisi), ma se lo si scorpora per provenienza l’immagine assume contorni diversi: nel 2017 la componente straniera è ancora maggioritaria (il 59,1%) ma è calata del 3,3% rispetto al 2016 e del 14,9% dal 2008 e, a specchio, sono gli italiani a essere aumentati delle stesse percentuali; segno che la componente italiana mostra una maggiore difficoltà a riprendersi dalla crisi. Che la situazione sia cronica è fotografata anche dal fatto che il 56% degli assistiti è in carico ai centri e servizi Caritas da 1-2 anni, il 12% da 3-4 anni e il 30,7% da almeno 5 anni.

Significativo anche che a fronte di una diminuzione degli utenti sia aumentato il numero di richieste per persona, evidenziando ancora l’acutizzarsi di alcune situazioni. Le domande di alimentari e buoni mensa sono le più frequenti (37,2%), in calo del 12,7% rispetto al 2016 ma aumentate del 49,2% dal 2008. Tra i bisogni evidenziati, invece, quello di un lavoro accomuna italiani e stranieri, ma se per i secondi è la prima necessità (circa il 60%) per gli italiani è maggiore la richiesta di una integrazione economica: solo il 45% infatti cerca un’occupazione mentre il 53% ha problemi di reddito, rivelando l’esistenza di un’area di working poor. Questo nonostante molti più italiani risultino disoccupati di lungo periodo (44,1%) rispetto agli stranieri (29%), indice da una parte di situazioni ormai cronicizzate e dall’altra, si suppone, di un maggiore accesso al welfare dovuto alla cittadinanza e di una più solida protezione famigliare.

In controtendenza il dato relativo al Sam: le persone con problemi abitativi che si sono rivolte al servizio della Caritas sono aumentate del 23,4% rispetto al 2016. Le richieste di abitazione sono sempre state quelle con l’incidenza più bassa, segnala il report, ma tra il 2008 e il 2017 il valore è passato dal 4,2% all’8,3%, e l’incremento è dovuto principalmente agli italiani: tra gli stranieri infatti si è registrato un aumento del 6,8%, mentre tra gli italiani l’incremento è stato del 133,9%.

Stretto infine il rapporto fra povertà educativa e non solo fragilità e-conomica ma anche cronicità della povertà, per cui uscirne diventa molto più difficile: tra gli italiani il 66,1% non va oltre la licenza media inferiore, anche se il 14,2% ha un diploma e il 3,5% addirittura la laurea. Non si pensi tuttavia sia il risultato di un dato generazionale: il 63,1% degli italiani che si sono rivolti alla Caritas nel 2017 ha tra i 25 e i 54 anni.

Dormire per strada

Teresa ha 68 anni ed è in strada da uno, da quando, dopo un divorzio che racconta burrascoso, è andata in causa con il marito e la casa è finita all’asta, che significa non poterci vivere e non poter richiedere un alloggio popolare. Messicana di origine, in Italia da moltissimi anni, parla un italiano eccellente.

Teresa non faceva ancora parte degli homeless cittadini nelle sere del febbraio 2018, quando la Fondazione De Benedetti ha messo in atto “racCONTAMI 2018. 3° Censimento dei senza dimora a Milano”, pubblicato nell’aprile successivo (5). I volontari hanno contato 2.608 persone: 8 erano ricoverate in ospedali, 579 dormivano all’addiaccio e 2.021 avevano trovato ospitalità nelle strutture di accoglienza notturna. Tra le seconde, 33 erano sul bus 90 – una linea notturna – 49 dentro veicoli e 80 in stazione Centrale; le restanti per strada. Anche in questo caso il 2008 è l’anno del primo censimento, e dall’esplosione della crisi economica le persone senza dimora sono aumentate fino al 2013, per poi assestarsi e non tornare ai valori pre crisi: erano 1.594 nel 2008 e 2.614 nel 2013. Le donne che dormono in giacigli di fortuna all’aperto costituiscono il 6%, mentre sono il 17% nei dormitori.

Per ragioni di sicurezza, Teresa ha scelto di non dormire nella zona del centro città, come invece fanno molti senzatetto: “Ho dormito a Novate, Bollate, Quarto Oggiaro, ma non per strada, negli orti: anche ora ho trovato rifugio in un orto, insieme ad altre tre donne” racconta. “Ci siamo fatte amiche dei cani, portiamo loro qualche panino che riceviamo in giro, li trattiamo bene e loro in cambio ci fanno da guardiani. Poi abbiamo gli amici topi. Quelli hanno un orecchio fenomenale e quando sentono un pericolo si riuniscono in gruppo, avvisandoci. Prima i topi mi facevano paura, specie quelli grossi, ora non dico che gli darei un bacino, però… Mi sento abbastanza sicura perché sono con altre donne. Con gli uomini non voglio starci.”

Per lungo tempo ha fatto la traduttrice, poi donna delle pulizie, badante, stiratrice. Tutto in nero, così che oggi non riesce ancora ad avere la pensione. “Avrei dovuto prenderla già da qualche anno ma mi mancano parecchi contributi di quando lavoravo presso ricche famiglie milanesi.” Mentre ci parla le suona il telefono, uno di quei vecchi cellulari che ti permettono giusto di parlare e poco altro. Al termine della conversazione sorride: “Per domani ho un lavoro. Guadagno 4 euro! Porto a spasso un cane. La paga sarebbe di 9/10 euro, ma siccome c’è un’intermediaria… C’è sempre una russa, una di quei posti lì, che vigila e prima bisogna parlare con lei”. Succede anche per le pulizie di casa. A volte la chiamano per fare qualche ora, ma bisogna sempre smezzare con il ‘caporale’ che ti procura il lavoro e la paga, da 8 euro l’ora, scende a 4.

Quando incontriamo Teresa sono quasi le nove di una sera d’estate, in piazza San Carlo, lungo corso Vittorio Emanuele e a pochi passi da San Babila. Con i capelli grigi raccolti a coda di cavallo un po’ spettinata, è seduta sotto le colonne della chiesa a dar da mangiare ai piccioni, che le si accalcano intorno. La piazza è uno dei luoghi di distribuzione degli aiuti. Quella sera è un’associazione vegana a offrire cibo caldo. Da piazza del Duomo in poi, allo scoccare di una certa ora, sono molti i gruppi che si alternano, anche contemporaneamente, a portare aiuti alle persone che dormono sotto i portici del centro (più di 150 stando alle rilevazioni del censimento della Fondazione De Benedetti) o che convergono qui per incontrarli.

Gruppi formali, appartenenti a organizzazioni, e gruppi informali, di semplici cittadini che si danno appuntamento sui social, come “Volontari per un sostegno ai senzatetto. Milano” che abbiamo incontrato una sera e poi seguito nel loro percorso. Chi distribuisce cibo caldo, chi panini, pizzette o biscotti, chi succhi di frutta, e poi fazzolettini e salviette umidificate e vestiti. Ci si rende ben presto conto che girano talmente tanti gruppi che i clochard si trovano nella condizione di poter scegliere cosa accettare e cosa rifiutare, sia in merito al cibo che all’abbigliamento, in base alle esigenze e anche al gusto personale, se un paio di pantaloni piace oppure no. Un atteggiamento che sorprende, finché non si comprende che la stretta sopravvivenza non è un problema: lo è uscire dalla condizione di bisogno, una volta che ci si è finiti dentro.

Anche Teresa è in piazza San Carlo per raccogliere aiuti: “Per mangiare bisogna muoversi. Però la soluzione non è questa del panino, perché con 4 euro ti puoi comprare un litro di latte, qualche biscotto e sei a posto. L’aiuto deve essere concreto e non è il reddito di cittadinanza, che non serve a niente. Io sono in grado di lavorare e non voglio vivere sulle spalle del governo. A uno di noi gli hanno trovato lavoro, ora ripara biciclette. Questo è un aiuto concreto. Il panino, se io guadagno, me lo compro. Rientrare nella società, questo è quello che vorrei. E non solo per me. Guarda quel signore alto, con la borsa” lo indica fra le persone in fila per mangiare, “è un avvocato: lui e la moglie dormono sulla 73”.

Teresa ha un figlio che non sa che la madre vive per strada. “Pensa che io abbia trovato lavoro come badante e che viva lì o con delle amiche. Ci vediamo in quello che crede essere il mio giorno libero, oppure se manifesta l’intenzione di venirmi a trovare, rispondo che sto uscendo, che sono impegnata.”

Anche le figlie di Rosario non sanno che lui è in strada, ne è a conoscenza solo un fratello. Quando lo incontriamo in aprile sotto i portici di piazza Armando Diaz, Rosario sta fumando un sigaro perché, spiega, le sigarette gliele chiedono sempre e si finisce a comprarle per gli altri. Capelli grigi e un maglione sgargiante che si fa notare sotto un vecchio giaccone di marca, Rosario è seduto su un cartone: accanto ha una colomba di Pasqua appena regalatagli da una signora passata di lì e si appoggia a un sacco a pelo che proprio quel giorno gli ha procurato una delle suore di via Ponzio, dove si reca per mangiare e farsi la doccia. Senza sacco a pelo, la sera precedente ha dovuto dormire in una delle ultime cabine telefoniche rimaste in città: “Per fortuna me lo ha procurato, perché c’è ancora freddo”.

Secondo il censimento della Fondazione De Benedetti, il 78% delle persona che dormono all’aperto possiedono coperte o sacchi a pelo per riparasi (percentuale che scende al 61% fra quanti cercano riparo nelle stazioni). Solo il 30% possiede qualche be-ne in più, custodito in valigie o sacchi. Alcuni dormitori, alcuni drop-in, forniscono anche il servizio di magazzino.

Rosario ha quasi 67 anni, palermitano ma a Milano dal ‘68. Non vuole compagnia – “Io non do confidenza a nessuno” – ma due chiacchiere le fa volentieri. Dorme in strada da un paio di settimane ma non è la prima volta: separato dalla moglie quando le figlie erano piccole, ha dormito per circa sette anni all’aeroporto di Linate, poi a casa di una figlia quasi cinque anni, ora è di nuovo per strada. Muratore specializzato, ha lavorato finché ha potuto ma anche quando lavorava i soldi non bastavano per pagare un affitto. Ora aspetta la pensione, sperando di trovare poi un monolocale fuori Milano, vicino a dove abita la figlia: “Cosa devo fare? Mica posso sempre stare fuori così, poi qui in inverno è brutto”.

Racconta così la sua giornata: “Di giorno vado in corso Ventidue Marzo. C’è una macchinetta dove il caffè costa 50 centesimi ed è buonissimo. Non lo prendo al bar perché costa un euro. Dopo mi siedo su una panchina e aspetto, perché la mensa apre alle 11:30, dal martedì alla domenica; il lunedì è chiusa e mi arrangio. Magari vado in viale Monza perché vicino al mercato comunale c’è un negozio dove il kebab costa solo 1,50 euro. E alla sera, quando questo negozio chiude, vengo qui a dormire”. E la prospettiva, per questo inverno, è di rifugiarsi nuovamente in aeroporto. I pochi soldi che ha in tasca dipendono dalla fortuna e dalla generosità della gente: “C’è quando va bene, c’è quando non va bene”.

Situazioni che si ripetono. Fausto viene dalla provincia di Siracusa, “ho fratelli e sorelle, sanno che vivo a Milano ma non sanno che non ho più un lavoro e sono senza casa”. Capelli e barba folti e bianchi, dichiara di avere 55 anni ma l’aspetto gliene regala almeno una decina in più. Gentile e schivo parla a bassa voce ed è di poche parole: “Lavoravo in una ditta che produce cartongesso. A causa di una malformazione ai piedi ho perso il lavoro e da sette anni vivo per strada”. La patologia di cui soffre lo costringe a stare seduto molte ore al giorno e così passa il suo tempo a confezionare semplici braccialetti in cotone che poi vende ai passanti in cambio di un’offerta libera. Accanto a lui, un borsone di medie dimensioni contiene tutta la sua roba che porta a “lavare in lavanderia ogni venti giorni circa, e poi vado alle docce”.

Come Teresa, Laura non dorme in centro. Ha trovato riparo sotto una pensilina del parcheggio della stazione di Greco-Pirelli, ma le sue motivazioni sono diverse: “Sono stata a dormire qui in centro ma c’è molto rumore. Di notte fanno le pulizie e ti svegliano, e alle cinque e mezza ti devi alzare. Poi ci sono tantissimi scarafaggi enormi. Forse perché ci sono molti negozi che servono da mangiare. Così mi sono spostata”. All’incirca 50 anni, una folta chioma di capelli crespi che raccontano di una tinta bionda fatta alcuni mesi prima, Laura racconta di problemi nel paese di origine, in una provincia lombarda, da cui è dovuta andare via, e di una casa di proprietà che ha in quel luogo ma che affitta, vivendo di quell’entrata: “Per quel che prendo non mi posso permettere di spendere 250/350 euro solo per un posto letto in città. Non ne ricavo così tanto”.

È in strada dal 2011, e i genitori lo sanno. Ha fatto l’operaia, la domestica fissa, la lavapiatti, la badante, le pulizie nelle camere d’albergo. “Adesso sto andando in questi centri diurni, nei drop-in, dove ricevono il bollettino sulle offerte di lavoro”, e ha fatto domanda per una casa popolare. Evidenzia i problemi igenici di una vita di strada, in particolare per una donna: “Ho difficoltà soprattutto per i bagni, perché bagni pubblici in giro non se ne trovano più e se entri nei bar, devi consumare. In alternativa ti devi nascondere dietro alle macchine ed è un casino poi farsi il bidet, soprattutto se hai le mestruazioni. Io mi sono organizzata con delle salviettine e a volte tengo delle magliette di cotone piegate come assorbente. Per il resto vado a fare la doccia dai frati. Ti danno il cambio: mutandine, reggiseno, maglietta, calzini, oltre naturalmente a shampoo e bagnoschiuma”. Ma dai frati si può andare solo una volta alla settimana e così Laura elenca l’agenda dei clochard, fatta di luoghi e orari dove si possono avere dei servizi, dislocati nei diversi punti della città.

Cesare è invece tra i senzatetto che dormono sulla 90. “Non ci sono solo io, saremo almeno una ventina. Poi, verso il mattino, incominciano a salire quelli che devono andare a lavorare e oramai ci conoscono tutti. Non ci fanno neanche più caso. Io mi metto sempre nell’angolo, appena dietro la portiera, e infilo la borsa dietro le gambe. Dormi con un occhio sì e uno no, per cui arrivi al mattino che hai dormito e non hai dormito, però finora sono sempre sceso con la mia roba.” Bergamasco ma a Milano fin dalla prima infanzia, quasi settantenne, ha lavorato “41 anni e mezzo in magazzino. Capo magazziniere per la precisione. Allora i soldi giravano”.

Cesare è quello che si suole definire un personaggio: teatrante, istrionico, affascinate. Deve essere stato un bell’uomo e in parte lo è ancora oggi. Traspare un’eleganza innata, indossa gioielli d’acciaio, una catena con un crocifisso moderno e stilizzato al collo, un orologio al polso e alcuni anelli alle dita. Giusto alcuni particolari lo tradiscono, come l’immancabile zainetto che accompagna tutti i senzatetto e il fatto che camminando per strada non possa fare a meno di buttare un occhio nei vari cestini della spazzatura che incontra. Racconta della sua infanzia a Porta Vittoria, quando i genitori facevano i custodi, lavoro che ha fatto anche lui; di una compagna amata per venticinque anni ma morta da molto tempo e del matrimonio successivo con una una signora cinese, che – parole sue – scoprirà poi fare “il mestiere più antico del mondo”.

Nel 1983 ottiene una casa popolare che poi perde a causa della sua nuova professione: quella di “testa di legno” per società da mandare in fallimento. Occupazione che lo spedirà dritto a San Vittore. Nel 2012 inizia la sua vita da homeless. Famigliari non ne ha. Oggi il suo principale problema è che non riesce a percepire neanche la pensione sociale, perché ha perso la residenza. Per le istituzioni non esiste. Secondo il censimento della Fondazione De Benedetti, il 39% delle persone che vengono ospitate nei dormitori pubblici è nella stessa situazione (il dato per le persone che sono state trovate in strada non è indicato), anche se esiste la possibilità di stabilire una residenza fittizia presso parrocchie, dormitori, vie inesistenti create ad hoc, e il Comune di Milano ha messo a disposizione cinque sportelli dove richiederla (il progetto prevede che aumentino fino a diventare uno per municipio).

Mancanza di comunicazione da parte delle istituzioni, scollamento, diffidenza sono forse le ragioni per cui una percentuale così ampia di persone non ha ancora usufruito di un servizio fondamentale per accedere a qualsiasi diritto sociale. Nel caso di Cesare però c’è la paura di essere ricondotto in carcere: “Purtroppo ho qualche problema con i documenti. C’è un cavillo che non mi permette di farli, altrimenti dovrei tornare dentro per via dell’evasione dagli arresti domiciliari, perché non avevo più la casa, e c’è una notifica a mio sfavore per non essermi presentato a processo nel 2012. Ma ho preso appuntamento con l’assistente sociale, vediamo…”

Seduto in Piazza San Babila, inappuntabile nel suo giubbotto leggero blu, capelli corti e barba del secondo giorno, Tommaso siede di fronte alle vetrine di una banca su un cartone. Accanto a lui, nascosto ordinatamente, lo zaino con gli effetti personali. Poco distanti, giacciono altri cartoni contenenti i suoi beni: “Ma sai quante persone si fermano qui da me la mattina e mi chiedono di cosa ho bisogno? Qui mi conoscono tutti”.

Il primo giorno in piazza San Babila è datato sei anni fa, ma la vita da senzatetto per Tommaso è iniziata prima: il 26 settembre 2006. 69 anni, faceva il capocuoco in Germania quando il 9 luglio 2006, “il giorno che l’Italia ha vinto ai mondiali”, un incidente sul lavoro gli paralizzò un braccio: “Non potevo muovermi. Le ultime dita della mano ancora non riesco a muoverle: se devo fare dei lavori in cui serve stringere le dita, non posso”. Divorziato, due figli grandi in un’altra città del Nord che “forse sanno, forse no” che vive per strada. Racconta, e non è l’unico tra le persone che abbiamo incontrato, delle lotte per i cartoni, per un sacco a pelo, che sfociano in risse con tanto di coltelli. Bisogna tenersi addosso tutto, “io le scarpe non le tolgo più quando dormo”, possono rubarti ogni cosa, “è pericoloso tutti i giorni”.

Tommaso non crede all’industria della carità milanese, con veemenza critica le associazioni che, a suo dire, distribuiscono scatolette di carne in scadenza e cibo freddissimo anche d’inverno, “che tutti ne prendono ma poi i bidoni sono pieni. Quando la gente mi domanda di queste associazioni, io rispondo: non dategli niente! È meglio allungare 5 euro a qualcuno che incontrate per strada”. Non vuole saperne neanche delle mense: “Se vai a mangiare devi fare la tessera, perciò vuol dire che prendi soldi, no? Allora su di me tu soldi non ne mangi. Io sono di questo parere qua. Ce le ho tutte le tessere, ma ci sono andato i primi tempi, poi basta. Anzitutto devi andare lì due ore prima a fare la coda, e per stare fermo lì, sto qua. Mangiare non è un problema perché i 5 euro, i 10 euro, ce li abbiamo sempre”.

Alla mensa dei poveri: l’Opera San Francesco

Quest’anno la mensa dei frati cappuccini di viale Concordia ha compiuto 60 anni. L’ente benefico che dal 2017 ha aperto una seconda sede in piazza Velasquez, zona San Siro, accoglie all’anno quasi 25 mila persone, erogando in totale 712 mila pasti, 57 mila docce e kit di igiene personale e 9 mila cambi d’abito. I dati relativi al 2018 dicono che sono italiani il 13% degli utenti e che il numero è cresciuto del 3,5% rispetto all’anno precedente; il 71% sono uomini e più della maggioranza (64%) è nella fascia di età che va dai 25 ai 54 anni, ma si registra anche una crescita dei giovani (18/25 anni), che rappresentano il 17% dell’utenza totale.

Tra le persone in coda non solo homeless, ma anche e soprattutto chi pur avendo una casa popolare e una minima entrata non ce la fa ad arrivare a fine mese e cerca di risparmiare almeno su cibo e bollette: “Sono disoccupata senza nessun tipo di reddito, cinque anni fa mi sono trovata dopo 28 anni senza lavoro” racconta Martina, milanese, 63 anni. “Mangiando fuori a mezzogiorno e sera non consumo gas né corrente, vengo anche a lavarmi qua”. Martina condivide con naturalezza la sua situazione: “Non mi sono suicidata perché ho trovato questo. È tutta brava gente, altrimenti mi vergognerei, qui non mi ha mai messo a disagio nessuno”. È in coda insieme a due signori anziani, tra cui Paolo, 69 anni, che ha lavorato trent’anni anni ma poi ne ha fatti dieci di disoccupazione e ora prende meno di quanto gli sarebbe spettato con una pensione regolare, e “non basta”.

Poi c’è Marco, 60 anni, che come Martina fa la doccia “un po’ qua un po’ là, risparmio sull’energia però non ho il gas”, perché non riesce a pagarlo. Viene da un passato di tossicodipendenza e di carcere, oltre che dalla cirrosi epatica che lo limita parecchio anche nei pasti. Manovale, muratore, imbianchino, “una volta uscito dal carcere ho lavorato tantissimo in nero. Mi arrangiavo, ma quando ho denunciato uno che non mi ha pagato, si è sparsa la voce e da allora non mi ha più dato lavoro nessuno”. Da Verona, città natale, si è trasferito da tempo a Milano, “ma qua i soldi se ne vanno via negli affitti altissimi”; quindi la solita parabola, dormitorio, mensa, fino alla scoperta dell’epatite C e la cirrosi conclamata, la casa popolare e la pensione d’invalidità, 290 euro che non bastano per vivere.

C’è chi lavorava come metalmeccanico in una ditta di acciaio che produceva telai: buona paga, una casa in affitto e una famiglia. Poi è arrivato il 2008 e l’azienda ha perso due appalti e dimezzato il personale. Alessandro, che oggi ha 54 anni, perde il lavoro, i soldi non bastano più e sopraggiungono attacchi d’ansia e depressione. “Dopo aver portato curricula a tutta Milano e dintorni ho pensato: qua tocca arrangiarsi”. Ed è entrato nel gorgo delle mense pubbliche e dei dormitori, prima di riuscire ad avere la casa popolare nel 2015. “Mi sono fatto anche diversi anni di galera perché all’improvviso, senza una lira, non mi restava che andare a rubare” racconta. In piazza Cantore si teneva un mercato sottobanco di articoli rubati: “Mi dicevano: procurami del Chivas, del Glen Grant, whisky di ottima marca. Altri mi ordinavano pezzi grana e vaschette di affettati. Tutta roba che costa. Ho tirato avanti così per anni, poi l’ultima volta che sono stato in carcere ho detto basta, non posso continuare a fare una vita del genere”. Oggi vive con la pensione d’invalidità di 290 euro e per farcela tutti i giorni, almeno a pranzo, viene in mensa.

C’è Alina, ucraina di 71 anni, un’invalidità al 90% a causa di un tumore, che sembra guarito, e di un pacemaker, e la pensione minima di 540 euro, che vive non lontana da Bergamo. È arrivata in Italia nel 2000 lasciando in Ucraina tre figli che oggi aiuta economicamente come può perché “là è tutto caro”. In viale Concordia viene spesso e non solo a mangiare, “vengo tre o quattro giorni a settimana, uso le docce e mi danno biancheria intima, maglietta e calzini. Ho un abbonamento agevolato che posso utilizzare in tutta la Lombardia e così arrivo qui”.

Più di un letto: da dormitorio di viale Ortles a Casa Jannacci

“In dormitorio non ci vado, non mi piace. C’è troppa gente e ti fregano qualsiasi cosa” spiega Rosario quando gli chiediamo di raccontarci perché preferisce dormire in strada. La sua esperienza risale a più di dieci anni fa: “Inoltre sono troppo arroganti quelli che ci lavorano. Ho dormito in quello di viale Ortles e cosa potevo mai lasciare nell’armadietto? L’asciugamano, il dentifricio, lo spazzolino e lo shampoo, qualche slip e pantalone, calze. Alla sera arrivo e vedo l’armadietto aperto. Sono andato a reclamare e cosa mi hanno risposto? Perché lasci le cose nell’armadietto? E dove devo lasciarle se non lì? Sono andato via e non sono più tornato”.

Anche Fausto ai dormitori preferisce la strada: “Sono stato in quello in via Sammartini, poi sempre in strada. Non torno in dormitorio, non mi piace”.

Teresa invece in un dormitorio non è mai stata e per il momento non vuole sentirne parlare: “Non ho intenzione di andarci, dovreste sentire quello che ne dicono. Finché me la cavo, finché posso…”

Laura è stata più volte in viale Ortles, “solo l’emergenza freddo, però, l’ultima volta due anni fa. Una camerata di donne. Ma fanno un casino. Invece di dormire c’è chi urla, poi c’è chi russa, c’è chi non si lava. I bagni sono lontani, e io di notte mi devo alzare tante volte. E rubano. Devi tenere tutto nell’armadio. Io lavavo la roba e la mettevo nei bagni ad asciugare, e spariva”.

Tommaso è andato a vedere il dormitorio di via Mambretti: “Stanze belle, grandi, pulite, ma ragazzi miei, i calzini sporchi buttateli fuori perché appena salivi le scale, morivi. Poi non ti danno garanzia, dormi in questa camera dove ci sono 20 persone: o mi mostri i certificati medici, e allora non c’è problema, ma se non me li dai io non vado. Io sono più sicuro qua”.

Sui dormitori si registra un misto di brutte esperienze, sentito dire e disinformazione. Poi certo non sono tutti uguali. Quello di viale Ortles, un’istituzione a Milano – ha aperto nel 1957 e pare sia la struttura pubblica operativa più grande e più antica d’Europa – sicuramente oggi non è quello di qualche anno fa. Denominato nel 2014 Casa dell’Accoglienza, intitolata a Enzo Jannacci, rappresenta un caso di cambiamento non meramente nominale, da quando nel 2011 si è trasformato da struttura emergenziale, che soddisfaceva bisogni primari come mangiare e dormire, a struttura polifunzionale, che si fa carico dei singoli con progetti individuali.

In questo passaggio la prima cosa che è mutata sono le regole d’accesso, per cui non è più possibile presentarsi per la notte ma si entra solo attraverso i servizi sociali o il Casc, il Centro di aiuto in stazione Centrale. Sostenuto il colloquio e superati alcuni test medici (tra cui il test Mantoux per la tubercolosi), la permanenza avviene previa accettazione di un progetto personale. “Ogni ospite ha un assistente sociale e un educatore di riferimento” spiega Massimo Gottardi, direttore di Casa Iannacci da aprile 2017, funzionario del Comune di Milano e operativo nell’ambito dei servizi sociali dal 1987. “Un progetto nominale deve esserci. Può essere un inserimento lavorativo o imparare una lingua o un’accoglienza finché non si trova una via d’uscita migliore della struttura”, specifica Claudio Viganò, della Cooperativa Spazio Aperto Servizi che ha vinto il bando del Comune e responsabile coordinatore del personale medico, sociosanitario e infermieristico della struttura. Percorsi individuali che si avvalgono anche di progetti sul lato più burocratico, come quello chiamato “Più Inps” che aiuta gli ospiti ad accedere ai diritti sociali che nemmeno sanno di avere, come una pensione legata agli anni di lavoro effettuati, o l’Unità diritto alla salute, per l’assistenza sanitaria.

In teoria il tempo massimo di soggiorno è un anno. Ma a seconda del progetto avviato si può prorogare di qualche mese, fino ad arrivare anche a due anni e oltre, in alcuni casi. Come per Maria, 39 anni, originaria della Basilicata, che ha sconfitto un tumore e resta a Milano anche perché “in Basilicata non ci sono strutture idonee per curarmi, qui per qualsiasi cosa faccio controlli, chiamano l’auto medica e mi fanno accompagnare”. Ospite in viale Ortles da tre anni, con una riconosciuta inabilità al lavoro al 100%, percepisce la pensione di invalidità ed è rientrata in un programma del Comune di accompagnamento all’indipendenza per persone senza dimora con particolari fragilità, e a breve dovrebbe trasferirsi in un appartamento in co-housing.

Oppure Pietro, 63 anni, una vita da camionista, “34 anni di contributi però sono vecchio per lavorare e giovane per andare in pensione”. Segnato anche lui da una malattia, la tubercolosi. “L’ho fatta due volte, sono rimasto a casa in mutua un anno e poi ho chiuso con il lavoro ed è cominciata questa discesa, questo rotolamento continuo, la discesa agli inferi come la chiamo io”. È passato direttamente dall’ospedale al dormitorio, ora percepisce anche lui la pensione di invalidità, 290 euro al mese, e attende quella d’anzianità.

Ma c’è anche chi ha un lavoro. “Un nostro ospite ha un contratto a tempo indeterminato in un’azienda qua vicina” racconta Viganò, “un bello stipendio, ma non sufficiente per pagarsi un affitto a Milano”. Una storia di precedenti penali alle spalle, niente casa popolare perché “non ha i requisiti, piuttosto che mandarlo in strada e perdere un tempo indeterminato, lo tieni qua anche tre anni. Però sappiamo che alla fine riazzera tutto e può ricominciare la sua vita”.

“Il turnover comunque è alto” spiega Gottardi. E una volta usciti non si può rientrare per dodici mesi, poi si può tornare a fare domanda. “Succede che ritornino. Però facciamo in modo che non ci sia continuità, che escano per vedere come funziona la loro vita esterna alla casa; se poi rientrano vuol dire che qualcosa è fallito precedentemente nel progetto di autonomia”.

Secondo l’ufficio stampa dell’assessorato alle Politiche sociali, a Milano i posti letto per senzatetto sono circa 2.200 e arrivano a 2.700 con il Piano Freddo (novembre-aprile), dislocati su una trentina di strutture, pubbliche o private convenzionate.

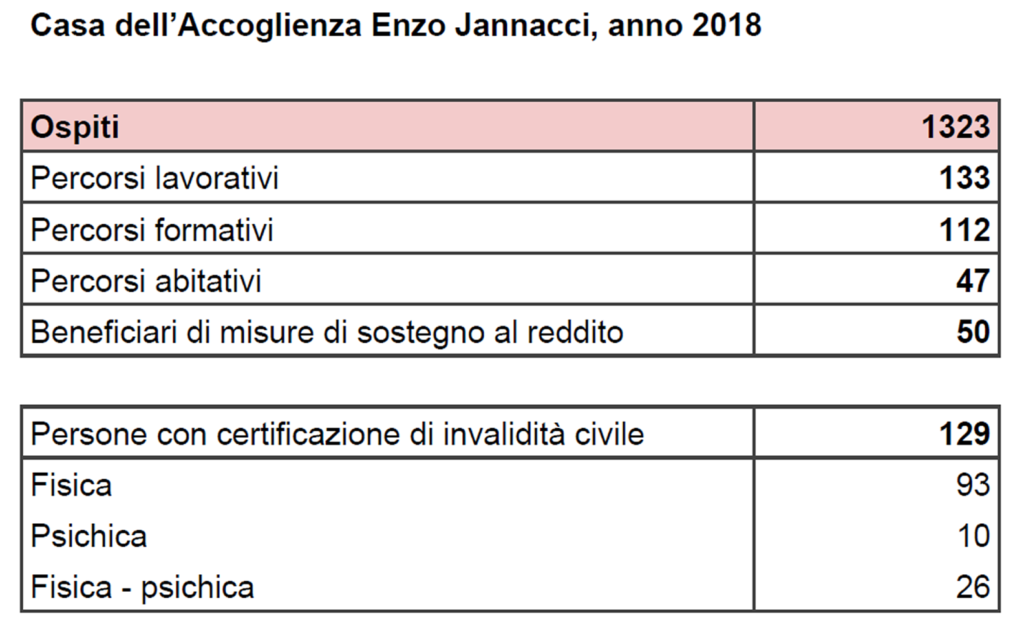

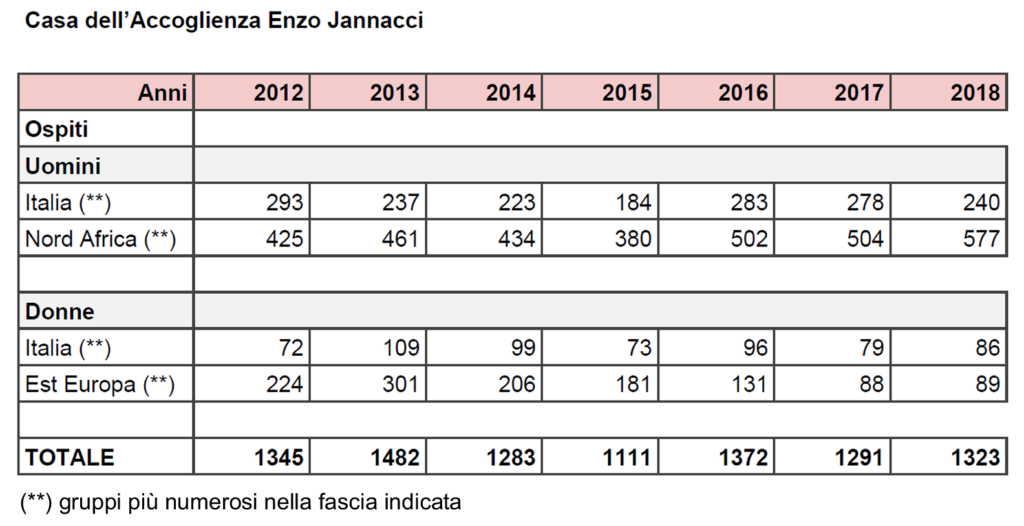

I numeri di Casa Iannacci, realtà pubblica, sono importanti (vedi tabelle 1 e 2): due padiglioni femminili e cinque maschili, 482 letti che diventano 633 nel Piano Freddo, quando l’aumento viene gestito allestendo camerate da 35/38 posti ciascuna, mentre per gli ospiti ‘ordinari’ ci sono piccole stanze a due. Chi ha un lavoro o una pensione contribuisce con 1,50 euro al giorno (più 1,50 per il pasto, se usufruisce della mensa interna), per chi ha nulla il soggiorno è gratuito. Non è certo un importo che fa la differenza nel bilancio della struttura, sottolinea Gottardi, “è una responsabilità pedagogica e formativa. Li devi responsabilizzare un po’. Se gli dai tutto gratis non riesci poi più a lavorare sugli obiettivi che vuoi raggiungere”.

24 operatori del Comune più, facenti capo alla cooperativa Spazio Aperto, altri 24 operatori sociosanitari e 6 jolly; 7 infermieri e 7 medici, più 3 del Comune (l’infermeria è un punto nevralgico perché permette di non andare a congestionare il pronto soccorso degli ospedali: aperta otto ore al giorno con la presenza del medico e gli infermieri h24); 6 assistenti sociali, 6 educatori, 2 coordinatori, un’amministrativa; un’ottantina di persone in tutto, a cui si aggiungono gli addetti alle pulizie – nota dolente: appena 12 persone, che fanno capo a un’altra impresa vincitrice di un bando a parte, e sono evidentemente insufficienti per una simile struttura.

“C’è chi dice che qui si sta male” scherza Gottardi, alludendo alla nomea che ancora il dormitorio si porta dietro “ma abbiamo una lista d’attesa di 100 persone che hanno già fatto il colloquio per entrare e 240 che aspettano di farlo”. Fuor di battuta, il dato è indicativo, e si unisce a un altro dettaglio: sempre più persone appartenenti al ceto medio e con una scolarizzazione medio alta si sono presentate alle porte della struttura. “Non saprei quantificarlo percentualmente” dice Viganò, che lavora a Casa Iannacci dal 2007, “ma almeno negli ultimi 5 anni abbiamo assistito a un aumento di persone che avevano in mano una o anche due lauree. Abbiamo avuto avvocati, ingegneri, dirigenti. Costituiscono sempre una minoranza, ma sono in aumento”.

Non solo. “Sono aumentati moltissimo anche i soggetti con disturbi psichiatrici” prosegue Viganò, “qui ne vedi di tutti i colori: dalla schizofrenia ai border, ai problemi di parafilia. È un problema sociale. Viviamo in una società sempre più individualista e per converso sempre meno centrata sulla rete di relazioni. Le conseguenze sono quelle che io, tra virgolette, chiamo patologie legate all’ego”. Quasi la metà degli ospiti soffre di problemi psichiatrici di varia entità. Dovrebbero essere accolti in strutture idonee, ma non ci sono o sono insufficienti. “C’è una forte correlazione fra la mancanza di una casa e i problemi psichiatrici, ma questo è fisiologico. Il problema è anche che non sempre si riesce ad avere una diagnosi,” specifica Viganò, “pur essendoci comunque un problema evidente.

Classico esempio: una persona va a fare la visita psichiatrica e risponde coscientemente, si rileva un piccolo problema paranoide: poi entra e ti distrugge tutto. Bisogna vivere la quotidianità, è il tempo che rivela. E de-vo dire che in più di dieci anni che sono qua, mi sono reso conto che quando parli con l’ospite, quello che provano è sempre un problema esistenziale, una perdita di significato della vita e valoriale. Che poi sfocia nel disturbo. Quindi se si riuscisse a lavorare soprattutto sul ricostruire un senso, ridare un obiettivo, ridare una finalità all’esistenza, non dico che vai a risolvere il problema psichiatrico, però sei sulla buona strada della guarigione, soprattutto per l’uscita da questa struttura”. “Casa Jannacci non è una realtà d’accoglienza per tutti i senza dimora” spiega il direttore, “ma a volte diventa l’unica che può e vuole accoglierli, e quindi noi li ammettiamo.

Non sempre funziona. Un po’ di tempo fa avevamo accolto una persona che sarebbe stata da comunità terapeutica. Una sera ha bevuto, è andato in escalation, ha iniziato a spaccare tutto, a picchiare, ha messo le mani addosso a una donna in infermeria. Abbiamo chiamato la polizia e sono riusciti a fermarlo in sei. Portato all’ospedale in psichiatria lo hanno sedato, si è messo tranquillo, dimesso il giorno dopo e riaccompagnato qui con l’autoambulanza. In quel caso abbiamo chiuso i cancelli”.

C’è di tutto: l’accumulatore seriale, che ogni settimana riesce a riempire la stanza con qualsiasi genere di oggetti; ci sono state due signore che continuavano a litigare perché sostenevano di parlare con la Madonna e di essere le uniche portatrici della Parola; e c’è stato quello che è salito su una gru minacciando di buttarsi. Ma ci sono anche casi superati positivamente. “Il più grosso successo lo abbiamo avuto con un ospite che ha accettato di fare una cura farmacologica” conclude Gottardi: “Tutti i giorni va in infermeria e si fa dare la dose giusta di medicinale. Ora è uno dei più attivi qui dentro: cura l’orto e la lavanderia”.

I furti erano e sono un problema. “Mi hanno rubato addirittura una confezione di brioche” racconta Maria, “ci sono continui furti, dal più grande al più piccolo”. A Pietro invece non hanno mai rubato nulla. Entrambi però segnalano tensioni, liti, “è successo anche che spuntassero fuori coltelli. Ci sono persone che bevono dentro, anche se non si potrebbe, o che arrivano già belle cariche da fuori” racconta Pietro, “lattine di birra vuote in giro se ne trovano, nei bagni, nei corridoi. Controlli ce ne sono, ma la struttura è grande e siamo in 500. Gli operatori fanno quello che possono, ma non possono controllare tutto”.

A marzo 2017 un servizio di Striscia la Notizia documentò una situazione al collasso: alcool, spinelli, voci di prostituzione, scoppi di violenza. Nessuno collega ufficialmente la cosa, fatto sta che la direzione cambiò, e ad aprile arrivò Gottardi. Che non nega che i problemi ci siano: “Quello dell’alcol fa scattare tutte le difficoltà della vita di comunità. Cosa faccio quando un ospite arriva ubriaco? Lo lascio fuori, e so per certo che sarà oggetto di ruberie, lo picchieranno ecc. oppure lo faccio entrare e allora sbatte le porte, sveglia gli altri, litiga? Il regolamento dice che non può entrare ubriaco, quindi da regolamento lo espello, e così ho ricreato una situazione di disagio di un’altra persona disperata sulla strada. Lo accolgo, ho creato una situazione di disagio all’interno”. Scelta per niente facile.

“Facciamo sempre lo stesso esempio” continua Gottardi: “480 persone, come si può vivere insieme? Serve il rispetto. Allora dico che se di notte il mio vicino parla al cellulare, non mi alzo dal letto per dargli un pugno. Gli ospiti sanno che qui abbiamo un operatore 24h, lo chiamano e ci pensa lui a intervenire. Di notte dalle 21:00 alle 07:00 ci sono cinque persone più le guardie giurate e quando accadono episodi gravi le forze dell’ordine intervengono tempestivamente. Non voglio negare che qui si fumi una canna, perché succede anche in strada, ma come operatori non possiamo nemmeno fare perquisizioni: puoi chiedere a un ospite di farti vedere cosa ha dentro lo zaino, ma se rifiuta non possiamo perquisirlo. Anche per questo stiamo avviando un crowdfunding per comprare uno scanner da installare all’ingresso”.

“Se abbiamo il minimo sospetto chiediamo agli operatori di controllare,” aggiunge Viganò, “magari anche ogni ora, nelle stanze. Le segnalazioni ci sono arrivate, di spaccio o di prostituzione, ma sono sempre state smentite, mai vista prostituzione qui. Con questo non voglio dire che non ci siano problemi, droghe ogni tanto ne troviamo, ma le cose vengono amplificate”. “È una città nella città” conclude Gottardi, “con tutte le sue dinamiche: c’è quello che si fa una canna, c’è il pazzo, l’etilista, il ladro, l’onesto, il laureato, il lavoratore, il disoccupato… c’è tutto quanto”.

Servono case. Banale dirlo, ma è la questione centrale. Case popolari e co-housing. “Delle 480 persone che vivono qua, almeno 80 hanno una capacità di acquisto media che va da 260 a 700 euro al mese: se avessero la risorsa abitativa in co-housing, sarebbero fuori di qui”.

Poi serve l’ascolto. “È un bisogno meno tangibile ma è quello più importante. Il bisogno di ascolto che hanno queste persone è infinito, e non sempre si ha una risposta perché, diciamocelo in faccia, con sei educatori a stare ad ascoltare i bisogni di cinquecento persone, vai avanti non so quanti anni… però è la base. Una volta che crei una relazione, da lì capisci anche i bisogni materiali”.

Infine, il welfare, sempre più svuotato. “Si è passati dal welfare state, al civile, al welfare di comunità… ma i bisogni sono sempre quelli”.

Viale Ortles non è più solo un dormitorio ma è anche qualcosa di più di una casa d’accoglienza; è talmente tante cose che merita un discorso a parte (vedi box a fine articolo).

La guerra tra poveri

Il fenomeno dell’immigrazione si lega a un quantità significativa di stranieri che accedono ai servizi sociali. I numeri si ritrovano nel rapporto Caritas, nel censimento della Fondazione De Benedetti, in Casa Jannacci. Dall’altra parte abbiamo l’aggravarsi della situazione economica degli italiani. “Noi ormai l’abbiamo definita la guerra tra poveri, perché c’è un istinto di sopravvivenza: troppi stranieri, non ce lo potevamo permettere”, dice Alessandro. “Loro chiamano noi razzisti ma sono loro razzisti verso di noi. Ti accogliamo, ti diamo una mano, ti diamo indicazioni, ti dico dove rivolgerti per l’assistenza sociale, ti aiuto in tutti i modi e tu poi non centri neanche il buco nelle turche. Lo fanno apposta, lo fanno a sfregio”.

Una conflittualità rivolta a tutte le etnie. “Nelle nostre case di quella gente lì non ce n’è” sottolinea Cesare parlando dei cinesi e riferendosi al bergamasco. “Sputano e questo vale come cento parole, è proprio disprezzo” lamenta Marco degli albanesi. “C’è rivalità per il panino” dice Teresa, che non vede di buon occhio le persone di origine araba. E racconta di un gruppo di quattro maghrebini, assegnatari di case popolari, che prende le cose distribuite dai volontari per venderle al mercato: “E io mi arrabbio perché sono in strada e ho diritto ad avere le salviette umide, che servono a me e non a lui che le va a rivendere”. E poi “le suore, se vedono che indossi lo chador ti aiutano mentre a noi dicono: ve la potete cavare” continua sempre più contrariata, “a loro pagano l’affitto della casa, la luce e il gas. A loro! E come mai ai tanti italiani che chiedono aiuto, a noi, dicono che possiamo lavorare? Perché, quelli non possono lavorare? Non è vero che non parlano italiano, lo parlano meglio di noi!”

Un’ostilità di cui non è immune nemmeno Casa Iannacci. “Ci sono quelli di colore, i marocchini, le zingare. E le donne tra loro si azzuffano” racconta Maria. “Io non sono razzista, però con certe tipologie di educazione non ci vivo, non le accetto. La prepotenza, la maleducazione, l’arroganza, mi disturbano. Io rispetto le loro religioni e le loro usanze però la tua libertà finisce dove comincia la mia. Ogni volta che succede qualcosa qui dentro, c’è di mezzo una persona di colore” afferma Pietro. “Io ho lavorato da quando avevo diciotto anni, questi ragazzi, su cento che sono qui, cinque vengono da dove c’è guerra, gli altri novantacinque vengono qua a fare nulla, sono vestiti, dormono, mangiano. Se a 25 anni dovevo fare il mantenuto così come lo fanno loro, io sarei impazzito” continua, e conclude: “L’idea diffusa è sempre la solita: con gli stranieri prendono soldi con noi italiani no, perché la comunità europea, non so, dà 35 euro al giorno per una persona di colore, per noi ne dà cinque. Non sarà sicuramente vero, però che si prendano i soldi e che adesso tendano a favorire le persone di colore, è vero”.

Sono convinzioni e sentimenti basati su esperienze personali, sentito dire, cattiva informazione, ma è indubbio che la difficoltà di convivenza tra culture diverse, già presente nella normalità, si estremizza in situazioni al limite della sopravvivenza. Ciò che porta è anche una diffusa simpatia per Salvini e la Lega nord e la convinzione, come dice un amico di Tommaso, che “sono cambiate le cose. La sinistra una volta era per il popolo ma adesso è la destra che fa per il popolo”.

“Si parla di integrazione ma poi quando devi integrare non è facile” riconosce con schiettezza Viganò: “Qui ci sono più di 50 culture diverse e sono proprio visioni del mondo diverse. Il rispetto per una cultura occidentale ha un significato che non è lo stesso per un marocchino, per un eritreo o per una persona dell’Est”. Quello su cui punta Gottardi è il rispetto, “tra di loro, tra loro e gli operatori, e verso la struttura”.

L’insegnamento del rispetto ha senza dubbio un valore, restano però le cause della povertà su cui si innesca la guerra tra poveri, e su queste gli enti che lavorano nel sociale possono fare ben poco. “Quelli che parlano tanto, loro vivono bene” conclude Marco, mentre aspetta di mangiare alla mensa di San Francesco: “Vivono nei quartieri alti, venissero a vivere dove vivo io”.

I numeri del Comune

La spesa del Comune per l’assessorato Politiche sociali, Salute e Diritti non è da poco: secondo l’ufficio stampa, “il bilancio di previsione 2019 ammonta a 267 milioni di euro, di cui 166 di risorse comunali e circa 100 di spese finanziate, vale a dire il 6,5% del bilancio complessivo del Comune di Milano, nella parte di spesa corrente”. Nello specifico, il Comune gestirà nel 2019 52 milioni di euro di risorse per interventi di contrasto alla povertà e sostegno al reddito (vedi grafico 3), a cui vanno aggiunti 6 milioni per i contributi Rei erogati da Inps. Questo non contando le numerose associazioni, Ong ed enti privati che popolano l’offerta di servizi, caricandosi di un numero anche considerevole di assistiti, come nel caso di Opera San Francesco.

La collaborazione tra pubblico e privato sembra essere una costante e indubbiamente è qualcosa su cui il Comune fa affidamento: sempre l’ufficio stampa dell’assessorato parla di 19 associazioni del terzo settore con cui collabora solo per le unità mobili diurne e notturne per monitorare la situazione di chi non accetta il ricovero nelle strutture, e quando si va a vedere il numero di persone impiegate nel contrasto alla povertà, i numeri sono chiari: pubblici, operanti alle dipendenze dirette del Comune, tra le 50 e le 100 unità, a seconda dei periodi dell’anno; privati, operanti alle dipendenze di aziende esterne vincitrici di appalti, fra le 500 e le 1.000 unità. Difficile invece quantificare le persone in carico ai servizi sociali perché, specifica l’ufficio stampa, spesso accedono a più di un servizio; ma nel 2018 sono state 29.891, “non tutte ovviamente inseribili nella fascia della grave emarginazione”, e 2.500 nuovi ingressi al Casc, il Centro aiuto stazione centrale.

Giunti alla fine, è evidente che abbiamo cercato di mettere a fuoco la povertà italiana e non straniera, che si registra a Milano. Per una ragione precisa: da un lato, la presenza di un welfare famigliare dovrebbe, si suppone, rendere più difficile finire in mezzo a una strada, dall’altra la cittadinanza consente di accedere, senza le difficoltà registrate dagli stranieri, al welfare pubblico, dai sostegni al reddito a una casa popolare. Eppure nelle storie di molte delle persone intervistate si ritrova un solo evento (la perdita del lavoro, una malattia, un divorzio) che è stato sufficiente a gettarle irreversibilmente fuori dalla normalità di una casa e di un reddito. Il problema non è l’assistenza alla povertà, come abbiamo visto a Milano si sopravvive, ma la difficoltà di fondo a ridimensionare la povertà stessa, in una società in cui si registrano sempre più diseguaglianze sociali.

È un problema sistemico, che classifiche come quelle del principale quotidiano economico italiano fingono di non vedere o, ancora peggio, non vedono, in uno sguardo escludente. C’è da chiedersi per quanto si può andare avanti a escludere: l’impoverimento, per quanto tamponato da aiuti pubblici e privati, non è una condizione inevitabile, si lega alla realtà economica, sociale e politica, e c’è un numero finito di Marco, Rosario e Teresa che una società può reggere e, forse, un limite etico oltre il quale una collettività non dovrebbe andare.

Casa dell’Accoglienza Enzo Iannacci

Blu, rosse, argentate. Nuove o più arrugginite. Da adulto o da bambino. Saranno almeno un centinaio le biciclette accatastate in un angolo del cortile. A prima vista può sembrare il covo di una banda specializzata in furti e invece è l’esatto contrario, perché la ciclofficina, nata cinque anni fa e gestita dall’associazione culturale MiRaggio, è il perfetto emblema della politica portata avanti da Casa Jannacci: attenzione/aiuto agli ospiti verso l’emancipazione e apertura alla città.

Diverse persone che soggiornano nella struttura lavorano come rider: a loro, e a qualsiasi ospite lo chieda, l’associazione tiene corsi di manutenzione o esegue riparazioni al solo costo del materiale impiegato, se l’ospite ha un lavoro e può permettersi di pagare la spesa, altrimenti gratuitamente. Le biciclette che stazionano in cortile sono donazioni di amministratori condominiali che ciclicamente svuotano i palazzi, o donazioni di negozi che in promozione rottamano le vecchie biciclette scontandole sulle nuove. Sistemate, vengono cedute a prezzi popolari agli ospiti della casa o a credito, come forma di investimento nel loro lavoro. Ma anche vendute agli esterni, che qui possono portare i loro mezzi a riparare

Sono più di 500 le persone che da gennaio a giugno hanno varcato il cancello che dà su via Calabiana per portare qui la propria bicicletta ad aggiustare, complice anche la risonanza mediatica che ha avuto l’iniziativa. Molti vengono per curiosità, per vedere com’è l’ex dormitorio dall’interno, e chiedono di poter fare un giro. “Aprire la Casa a quei cittadini che vogliono conoscere il tema della povertà, dell’emarginazione” sottolinea il direttore Gottardi, “significa abbassare i pregiudizi e gli stereotipi. Abbiamo aperto per due anni e una volta sono venute, in un week end, 80 persone, e la volta dopo 180, e alla fine del giro c’è sempre qualche visitatore che dice: la pensavo diversa, pensavo fosse sporca e abitata da persone vestite male. Rimangono stupiti. E poi spesso tornano portandoci libri, vestiti, elettrodomestici. L’apertura dà anche la possibilità agli ospiti di relazionarsi con i cittadini e poter trovare un posto di lavoro o instaurare relazioni significative, amicali, al di fuori”.

Da otto anni a Milano la Prima della Scala è diventato un evento diffuso con proiezioni in varie zone della città, problematiche e non. Casa Jannacci è uno dei luoghi dove è possibile assistere allo spettacolo, e dal 2017 la visione non è più riservata ai soli ospiti. “Una nostra ospite ha trovato lavoro” racconta Gottardi, “tre giorni dopo la messa in onda su Rai 3 della Prima diffusa, una persona mi chiama e mi dice che sta cercando una badante per sua madre. Vorrebbe che fosse una nostra ospite. L’equipe socioeducativa ha individuato cinque persone e gli ha sottoposto cinque curricula fra i quali ha scelto. Complimentandosi in seguito con noi per la persona che gli avevamo mandato. Se non avessimo aperto a quest’evento ci saremmo persi questa occasione. Perché tu non sai mai chi può venire, e da cosa nasce cosa”.

Le attività organizzate all’interno sono tante. C’è la squadra di calcio, il coro, la biblioteca con i libri donati, quattro postazioni pc e wifi gratuito, il bollettino lavoro sempre aggiornato e il gruppo di lettura in collaborazione con la biblioteca di via Oglio; c’è il cinema sotto le stelle e l’anguriata, il corso di teatro e quello di meditazione, tutte attività aperte anche al pubblico esterno. “Non solo ogliamo fare in modo che la struttura dialoghi con la città” spiega il direttore “ma che diventi una risorsa per i cittadini. Quanto può costare un corso di meditazione o di canto? Chi magari non può permetterseli, può venire qui. Ai nostri partecipanti non chiediamo di pagare, solo di essere coerenti e costanti. Così la Casa perde il suo aspetto negativo e diventa un patrimonio per la comunità”.

C’è l’orto sinergico e il progetto Fulmine in collaborazione con l’associazione Arte in Tasca, che ha creato un laboratorio all’interno di Casa Jannacci nel quale alcuni ospiti realizzano sabot, ciabatte, sandali, scarpe, tutto fatto a mano: i ritagli di cuoio e pellame e gli accessori necessari alla fabbricazione sono donati dalle aziende che li producono e il ricavato delle vendite viene utilizzato per acquistare nuovo materiale. Ci sono anche la falegnameria e la sartoria al centro diurno, uno spazio volto a rispondere al bisogno educativo di alcuni ospiti particolarmente fragili. E i volontari, otto in totale, registrati all’albo dei volontari del Comune di Milano. “Sono preziosi perché ci supportano nei progetti e nelle attività della casa” spiega Gottardi, “per esempio, stiamo portando avanti il progetto biblioteca e un volontario insieme a un nostro ospite e a un operatore sta facendo la catalogazione dei libri. In più, abbiamo anche ragazzi del servizio civile”.

In uno dei tanti magazzini che si trovano all’interno del quadrilatero, vengono stoccati elettrodomestici, mobili e suppellettili donati dalle persone. Solitamente servono per aiutare gli ospiti che riescono a trovare una sistemazione abitativa, ma in alcuni casi, su segnalazione del Centro di ascolto Caritas della parrocchia San Luigi, vengono donati a semplici abitanti del quartiere che ne hanno bisogno. E anche questo, per Gottardi è un modo per combattere la cattiva fama che si porta dietro il dormitorio e diventare invece una ricchezza per la città.

C’è poi il progetto triennale attivato con l’Accademia di Belle Arti di Brera, che prevede il coinvolgimento degli studenti della laurea specialistica. Ai ragazzi è affidato il compito di restituire colore e bellezza ai muri di alcuni spazi comuni, e così in Casa Iannacci ci si imbatte anche nella riproduzione fedele di uno dei rosoni del Duomo di Milano. L’obiettivo, spiega Gottardi, è sempre quello di far dialogare la città con la Casa e viceversa, ed è anche un modo per rendere più decorosi gli spazi in una struttura che ha 62 anni. Non solo, ci sono ospiti che collaborano ai lavori di ristrutturazione e mantenimento: “All’interno abbiamo una squadra che volontariamente dà una mano. Tutto è nato per caso, quando alcuni di loro mi hanno detto: direttore, nell’attesa di trovare lavoro, invece di stare qui ad annoiarmi posso dare una mano, sono imbianchino, idraulico, ecc. Non possiamo riconoscergli nulla economicamente, ma abbiamo accolto la richiesta e li abbiamo ingaggiati. Ovviamente sono assicurati”. Ed è così che l’ingresso e la portineria della struttura a fine giugno erano occupati da vernici, pennelli e persone al lavoro.

“Noi cerchiamo di far sì che i nostri ospiti si stacchino da Casa Jannacci” spiega Gottardi accompagnandoci in giro per la struttura, “che taglino il cordone ombelicale”. Per questo aspetto fondamentali sono i progetti, ancora in fase di definizione, di creare un laboratorio di educazione domestica e un appartamento in condivisione. “Ci siamo accorti” prosegue Gottardi “che molti dei nostri ospiti quando ottengono una casa popolare o trovano un alloggio in autonomia, non sono più in grado di farsi la spesa e cucinare, dopo aver trascorso anni a mangiare alle mense pubbliche. L’idea quindi è di organizzare un laboratorio bisettimanale per quelle persone che sono in uscita o per coloro che sono interessati a riacquistare i gesti della vita quotidiana, in una cucina da realizzare completamente a norma”.

Al secondo piano, sopra la biblioteca, dovrebbe invece venire realizzato un appartamento: sei stanze da due con un’ampia cucina e zona soggiorno in condivisione. Una sorta di situazione intermedia fra il dormitorio e un’abitazione privata, dedicato a quegli ospiti che hanno già un lavoro ma che non sono ancora pronti per la vita autonoma.

Per Gottardi l’equipe è una ruota fondamentale dell’ingranaggio e sottovalutare l’ambiente di lavoro in cui opera il team è un rischio da non correre, perché influenza il rapporto con gli ospiti. “La capacità che deve avere il responsabile di una struttura è capire qual è il clima di lavoro e agire su ciò se serve. Prima cambi il clima di lavoro, poi le procedure e di conseguenza le modalità operative. Quando sono arrivato gli uffici amministrativi non comunicavano, spesso le persone nemmeno si salutavano. Gli operatori erano divisi in serie A e serie B: quelli del Comune di Milano erano gli eletti, quelli della cooperativa gli schiavetti. Non arrivi in un posto così dicendo che vuoi cambiare questo e quello, perché prima devi creare un clima di lavoro diverso, un gruppo”.

E il cambiamento incide anche sul rapporto tra gli operatori e gli ospiti. “Mi hanno detto che non avevano mai visto direttori girare per il centro e parlare agli ospiti. Sembra una banalità ma fermarsi a parlare con loro, salutarli, chiamarli per nome, significa fargli capire che sono rispettati. Si tratta di piccoli gesti che fanno cambiare la percezione delle cose perché, magari, c’è l’ospite arrabbiato che vuole spaccare la struttura ma non lo fa proprio in virtù del buon rapporto che ha con l’equipe. Se invece il rapporto è negativo la struttura te la distrugge due volte”.In una realtà pubblica, com’è Casa Iannacci, c’è dunque un indirizzo politico, che è quello attuato dal 2011 nella trasformazione da dormitorio a centro polifunzionale, ma come spesso capita le persone fanno la differenza e Gottardi, per sua formazione, ha dato una svolta più decisa all’approccio sociale verso gli ospiti e alle azioni di comunità. E sembra dare risultati positivi.

Il mandato del direttore di Casa Iannacci è biennale, va per bando comunale, e quello di Gottardi è prossimo alla scadenza. Vedremo se sarà riconfermato e, aspetto tutt’altro che marginale, i fondi pubblici non devono mancare.

1) Per tutti i soggetti intervistati in strada e davanti alla mensa dell’Opera San Francesco sono stati utilizzati nomi di fantasia; la scelta è dettata dal fatto che, anche chi non ha espressamente chiesto l’anonimato, ha parenti a cui non vuole far sapere la sua attuale condizione

2) Cfr. https://www.ilsole24ore.com/art/qualita-vita-2018-milano-vince-la-prima-volta-AEDSdbyG

3) Cfr. http://lab24.ilsole24ore.com/qdv2018/indexT.html

4) Cfr. https://www.caritasambrosiana.it/osservatorio/rapporto-sulle-poverta/materiali-dati-2017-report. Al momento della stesura dell’articolo non era ancora disponibile il Rapporto relativo al 2018

5) Cfr. http://www.frdb.org/be/file/_scheda/files/racCONTAMI2018_risultati_conteggio.pdf