Europa, teoria economia e giustizia sociale: mentre si proponeva una procedura d’infrazione sulla base di numeri decimali e cifre ipotetiche, nell’Eurozona e in Italia povertà, working poor e diseguaglianza aumentano ogni anno: per chi sta lavorando questa economia?

Il 3 luglio scorso la Commissione europea ha ritirato la proposta di aprire una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (1), dichiarando che terrà il Paese sotto stretta osservazione e se ne riparlerà in autunno, in fase di manovra finanziaria 2020. L’ha fatto perché l’Italia ha messo sul piatto 7,6 miliardi, modificando le proprie politiche economiche così come la Commissione aveva richiesto. Problema risolto? No. E per comprendere quanto sia irrisolto, occorre fare un passo indietro e tornare sul Rapporto con cui il 5 giugno la Commissione Ue aveva proposto l’apertura della procedura d’infrazione.

Per leggerlo (2), la sola volontà non è sufficiente; occorre saltare lo steccato ed entrare nel territorio dell’ostinazione, per poi accettare di muoversi nello spazio dell’incredulità. Dapprima è la fatica a dominare, per la sequela di cifre e percentuali che in modo ossessivo si ripetono, dopodiché arriva la sensazione di essere finiti in un mondo parallelo, nel quale le coordinate con cui dovremmo misurare il reale, non esistono.

Da parte sua, con titoli di scatola in prima pagina, editoriali, analisi e aperture di telegiornali che rappresentano come legittima la posizione della Commissione Ue, nemmeno l’informazione mainstream ha aiutato a giugno e non aiuta tuttora a restare aggrappati alla realtà, anzi contribuisce a eliminare dal discorso pubblico ogni riflessione che entri nel merito. La narrazione sulla bontà dei ‘vincoli di bilancio’ introdotti da Maastricht è pensiero dominante da quasi tre decenni, dunque non stupisce l’acritico recepimento del ‘torto’ e della ‘ragione’; eppure la capacità di ragionamento, per quanto atrofizzata, avrebbe dovuto avere un sussulto davanti alla lettura del Rapporto, e la realtà, per quanto negata, si presenta oggi agli occhi in modo talmente drammatico e prepotente che dovrebbe essere impossibile evitare di guardarla.

Se l’applicazione di una teoria economica allarga la forbice della diseguaglianza sociale e aumenta la povertà, deve essere messa in discussione. Alla radice, nella sua impostazione di base, non in superficie, cercando compromessi che non ne modificano l’impianto. “Per chi sta realmente lavorando questa economia?” ha affermato a fine giugno Elizabeth Warren, senatrice democratica in corsa alle primarie del partito, al primo dibattito televisivo della campagna e-lettorale: “Sta lavorando alla grande per una piccola minoranza di persone, la minoranza più in alto. Sta lavorando alla grande per i colossi farmaceutici, non per le persone che stanno cercando di ottenere una ricetta gratuita per un farmaco. Sta andando alla grande per le persone che vogliono investire nelle prigioni private, non per gli afroamericani e i latini le cui famiglie vengono distrutte, le cui vite vengono distrutte, le cui comunità vengono rovinate. Sta andando alla grande per i colossi delle compagnie petrolifere che vogliono trivellare ovunque, non per il resto di noi che guarda i cambiamenti climatici incombere sulle nostre vite. Quando hai un governo, quando hai un’economia che va alla grande per chi ha soldi e non va alla grande per tutti gli altri, questa è corruzione, pura e semplice. Dobbiamo dirlo. Dobbiamo attaccarlo a testa alta. E abbiamo bisogno di fare cambiamenti strutturali nel nostro governo, nella nostra economia e nel nostro Paese”.

Non si tratta qui di voler prestar fede alle parole pronunciate in un comizio elettorale, ma di registrare che una figura politica, tutt’altro che marginale come la Warren e non certo socialista, perlomeno le può pubblicamente pronunciare. Accade negli Stati Uniti, che ha dato i natali al neoliberismo con Reagan, e non in Europa, culla della socialdemocrazia del dopoguerra. È pur vero che al neoliberismo non è mai appartenuto il rigido dogmatismo che caratterizza l’ordoliberismo, teoria dominante nella Ue da Maastricht in poi. Ed è la ragione per cui il passaggio dalla socialdemocrazia al neoliberismo e successivamente all’ordoliberismo, ha profondamente mutato le società dei Paesi dell’Eurozona.

La socialdemocrazia era un pensiero politico che cercava di mitigare e arginare lo sfruttamento del lavoro e l’utilitarismo insito nel capitalismo, in nome di una morale – vale la pena scomodare il termine di fronte a un’economia che ha superato anche il confine dell’immoralità per divenire amorale – che aveva il suo fondamento nella giustizia sociale. Se si riconosceva alla libera impresa una capacità propulsiva in ambito economico, si era tuttavia ben consapevoli che il sistema capitalistico è incompatibile con i principi di equità, benessere collettivo, diritti sociali; che la valutazione di ciò che è o meno positivo per la collettività richiede un criterio diverso da quello dei prezzi di mercato e del profitto. Da qui la creazione del welfare, la convinzione che è il pubblico, e non il privato, a dover mantenere il controllo in alcuni ambiti, che è la politica a dover regolare l’economia, pena non solo la creazione di una società profondamente ingiusta e diseguale, ma il venir meno della democrazia. Sono queste le coordinate del tutto assenti nel Rapporto di giugno, sostituite da una sequela astratta di numeri sulla base dei quali la vita di milioni di persone viene mantenuta, o gettata, nell’imbarbarimento e nella povertà.

È necessario riportare alcuni brevi stralci del Rapporto della Commissione per rendersi conto di che cosa stiamo parlando. “Il deficit del bilancio pubblico italiano ha segnato il 2,1% del Pil nel 2018. Secondo il Programma di stabilità e le previsioni di primavera 2019 della Commissione, si prevede che sarà rispettato il valore di riferimento del trattato del 3% del Pil nel 2019. Tuttavia, il valore di riferimento sarà superato nel 2020, in base alle previsioni della Commissione, nell’ipotesi di un mancato cambiamento nelle politiche. Il Programma di stabilità prevede un disavanzo al 2,4% del Pil nel 2019 e al 2,1% nel 2020, prima di ridursi ulteriormente al-l’1,8% del Pil 2021 e all’1,5% nel 2022. […] Pertanto, l’Italia è attualmente conforme al criterio del deficit come definito nel Trattato e nel regolamento (CE) n. 1467/97, sebbene vi sia il rischio che il criterio del disavanzo non venga rispettato nel 2020 sulla base delle previsioni di primavera 2019 della Commissione, nell’ipotesi di un mancato cambiamento nelle politiche”. Questo per quanto riguarda il parametro del deficit.

In merito al debito pubblico: “Dopo aver registrato una crescita media annua di 5 punti percentuali durante la recessione a due fasi del 2008-2013, il rapporto debito pubblico/Pil si è attestato intorno al 131,5% nel 2014-2017, per poi salire al 132,2% nel 2018. […] Per il 2019, il Programma di stabilità prevede che il rapporto debito/Pil aumenti ulteriormente fino al 132,6%, ossia di 0,4 punti percentuali rispetto al livello del 2018. […] La Commissione prevede che il rapporto debito/Pil dell’Italia aumenterà molto più marcatamente nel 2019, al 133,7%. […] Per il 2020, il Programma di stabilità prevede che il rapporto debito/Pil diminuisca al 131,3% cioè 1,3 punti percentuali rispetto al livello 2019. […] La Commissione, invece, si aspetta che il rapporto debito/Pil dell’Italia continui a salire nel 2020, al 135,2%. […] Complessivamente, questa analisi suggerisce quindi che prima facie il criterio del debito ai fini del trattato e del regolamento (CE) n. 1467/97 non è soddisfatto nel 2018, 2019 e 2020, sia in base al Programma di stabilità che alle previsioni di primavera 2019 della Commissione”.

Non è focus di questo articolo ragionare sull’infondatezza dei parametri di Maastricht (3% deficit, 60% rapporto debito pubblico/Pil) che nessun pensiero economico ha mai teorizzato e che la realtà di un Paese a capitalismo avanzato come il Giappone provvede da anni a smentire, e nemmeno entrare nelle dinamiche dell’ordoliberismo; questioni che sono già state trattate in analisi precedenti (3). Ciò su cui si vuole qui riflettere sono altri due aspetti.

Per prima cosa, è innegabile che l’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia avrebbe creato problemi al Paese. Ciò è dovuto alla comunione di due fattori: l’attuale struttura del sistema finanziario – mercati globalizzati e libera circolazione dei capitali – e l’architettura monetaria dell’euro: una banca centrale per 19 Paesi, che ha come unico mandato il controllo dei prezzi con il monitoraggio del valore dell’inflazione intorno al 2%, e non anche la piena occupazione (a differenza della Fed statunitense, per esempio); e ha come tassativo divieto, salvo casi eccezionali (il “Whatever we takes” di Draghi in piena tempesta sul debito sovrano dei Piigs nel 2012), l’acquisto di titoli di Stato dei Paesi euro, azione che consentirebbe di mantenere stabile il tasso di interesse pagato sul debito pubblico. L’unione di questi due fattori pone l’Italia del tutto indifesa di fronte alla speculazione finanziaria sui suoi bond sovrani; una dinamica che si scatena – l’abbiamo già vista in opera più volte, con l’impennarsi dello spread – con il duplice obiettivo di mettere pressione politica al governo e di fare facili profitti.

Il punto è che le conseguenze di questa architettura finanziaria ricadono sulla vita delle persone, e anche questo l’abbiamo già visto. Sempre. Sia nell’eventualità che il governo avesse ‘abbassato la testa’ e modificato le politiche economiche per evitare la procedura d’infrazione, co-me è stato, sia nel caso avesse deciso di andare allo scontro con l’Unione europea e l’aumento della spesa per interessi sui titoli di Stato avesse portato a una minore disponibilità finanziaria nel bilancio pubblico. Perché ciò che ci consegna la teoria neoliberista e l’esperienza fin qui vissuta, è che i tagli riguardano sempre il welfare e non altri ambiti di spesa – in linea con tale pensiero, lo stesso Rapporto di giugno della Commissione punta il dito sulla riforma delle pensioni, la cosiddetta Quota 100, criticandola aspramente e affermando che torna “indietro su elementi delle precedenti riforme pensionistiche, peggiorando la sostenibilità delle finanze pubbliche a medio termine”.

La Commissione dunque ha creato le condizioni per una (ulteriore) riduzione della spesa sociale nella politica economica italiana e quindi un (ulteriore) impoverimento di una parte di cittadini, sia nel caso che la procedura si fosse avviata, sia nell’eventualità contraria.

L’ha fatto sulla base di cosa? Non solo di due (due!) numeri – e anche fossero fondati per qualche teoria e-conomica il ragionamento non cambierebbe – ossia il parametro del deficit e il rapporto debito pubblico/Pil, non prendendo in considerazione nell’analisi nessun altro dato (il coefficiente di Gini, l’indice di povertà, il tasso di disoccupazione…); l’ha fatto su numeri che sono frazioni di decimali (nel 2018 il rapporto debito pubblico/Pil anziché diminuire è aumentato dello 0,7%); l’ha fatto su dati previsionali, ipotetici, futuri. L’aumento dello 0,7% è infatti l’unico numero consolidato contenuto nel Rapporto di giugno, tutti i restanti sono aleatori: il parametro del deficit rischia di essere superato nel 2020 e il criterio del debito non sarà soddisfatto nel 2019 e nel 2020.

Entrare maggiormente nel dettaglio dei numeri, ragionare sui decimali, le percentuali e sul torto e la ragione delle previsioni, così come cercare compromessi e flessibilità su tali parametri, è del tutto fuorviante, perché significherebbe accettare le premesse, i presupporti, l’architettura di un pensiero economico che non solo non ha tra le proprie coordinate la giustizia sociale ma che mira a imporre anche al pubblico, alla politica, di non occuparsene. La visione, basata sulla logica competitiva in ogni ambito di vita, è quella del darwinismo sociale. E questo è il secondo a-spetto su cui riflettere.

Gli ultimi dati Eurostat, qui riportati in diverse tabelle, parlano senza bisogno di tanti commenti.

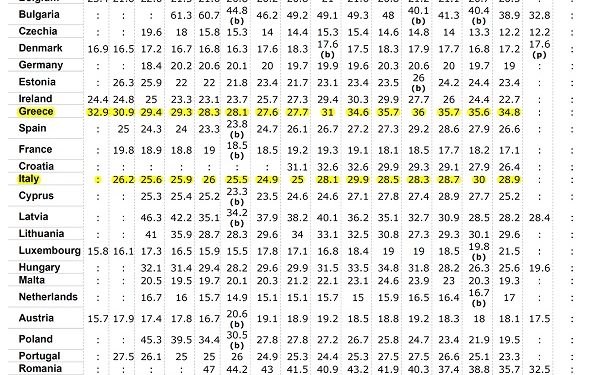

Le persone a rischio povertà (Tabella 1) nell’Eurozona sono il 22%, un dato che in dodici anni, dal 2005 al 2017, si è mantenuto costante, senza diminuire; in Italia, nel 2004 erano il 26,2%, nel 2017 sono salite al 28,9%. Stiamo parlando di 74 milioni di persone nella zona euro e di 17,4 milioni di persone in Italia. I dati della Grecia, che ha vissuto la troika e il passaggio più rapido e violento al neoliberismo/ordoliberismo, sono i più spaventosi: il 32,9% delle persone nel 2003 era a rischio povertà, sono il 34,8% nel 2017: 3,7 milioni. Essere a rischio povertà significa, secondo la definizione Eurostat: “Avere un reddito disponibile inferiore al 60% del reddito medio nazionale […] avere condizioni di vita gravemente condizionate da una mancanza di risorse, che si riflette nella corrispondenza ad almeno 4 su 9 delle seguenti privazioni: non potersi permettere di i) pagare l’affitto o le bollette, ii) tenere la casa adeguatamente calda, iii) affrontare spese impreviste, iv) mangiare carne, pesce o un equivalente proteico ogni due giorni, v) una settimana di vacanza lontano da casa, vi) auto, vii) lavatrice, viii) TV a colori, ix) telefono”. È importante sottolineare che i dati sono calcolati dopo i trasferimenti sociali, ossia comprendono l’apporto del welfare; quello stato sociale che il neoliberismo/ ordoliberismo sta smantellando.

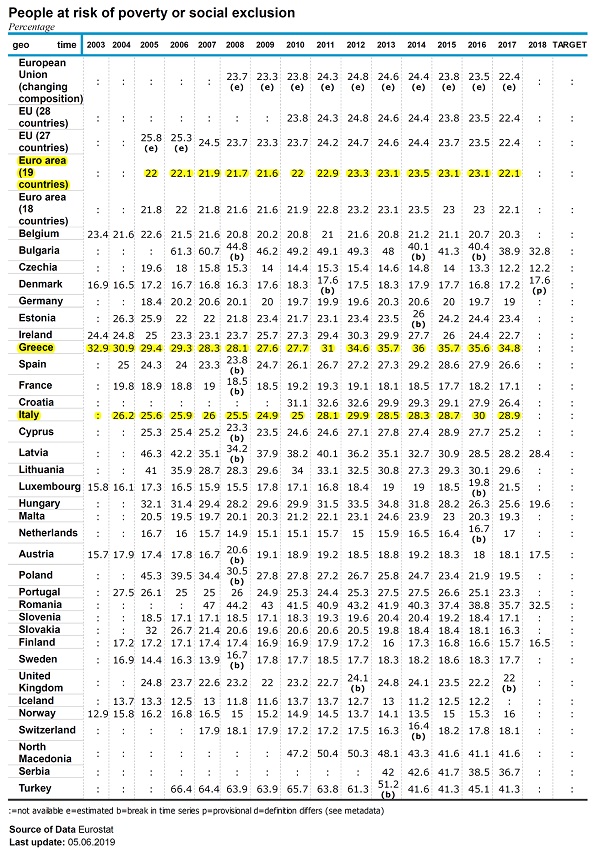

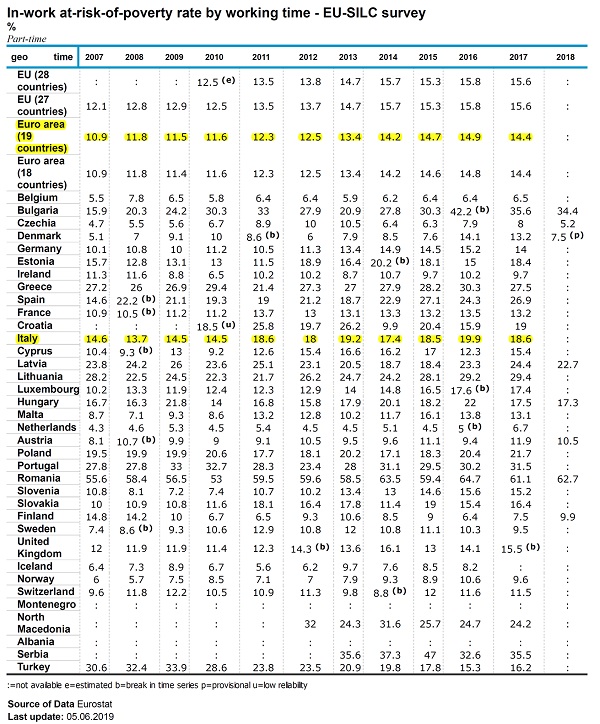

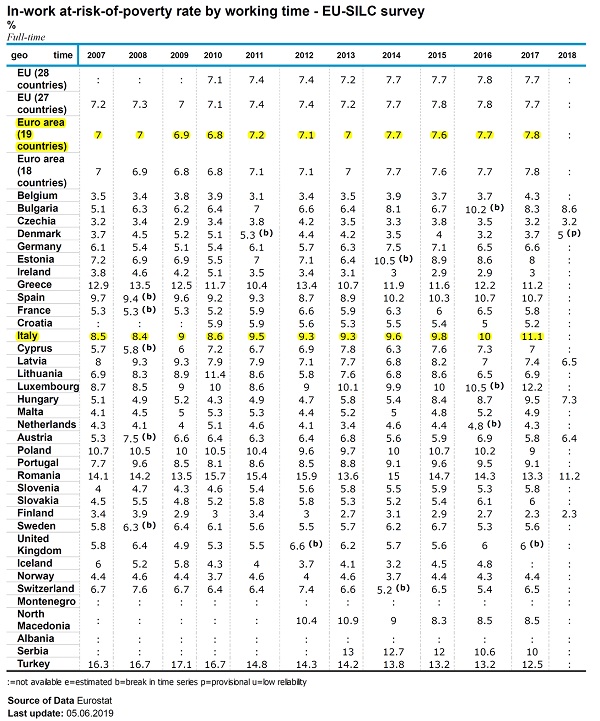

I lavoratori part time a rischio povertà (Tabella 2) – il cosiddetto fenomeno dei working poor – sono passati nell’Eurozona dall’essere il 10,9% nel 2007 al 14,4% nel 2017; in Italia, la percentuale è aumentata dal 14,6% al 18,6%. I lavoratori full time a rischio povertà (Tabella 3) erano il 7% nel 2007 nei Paesi euro e sono il 7,8% nel 2017; in Italia sono cresciuti dall’8,5% all’11,1%. È l’effetto dell’aumento dello sfruttamento lavorativo in nome del profitto, attuato con la liberalizzazione del mercato del lavoro, la precarietà, la progressiva eliminazione dei diritti dei lavoratori.

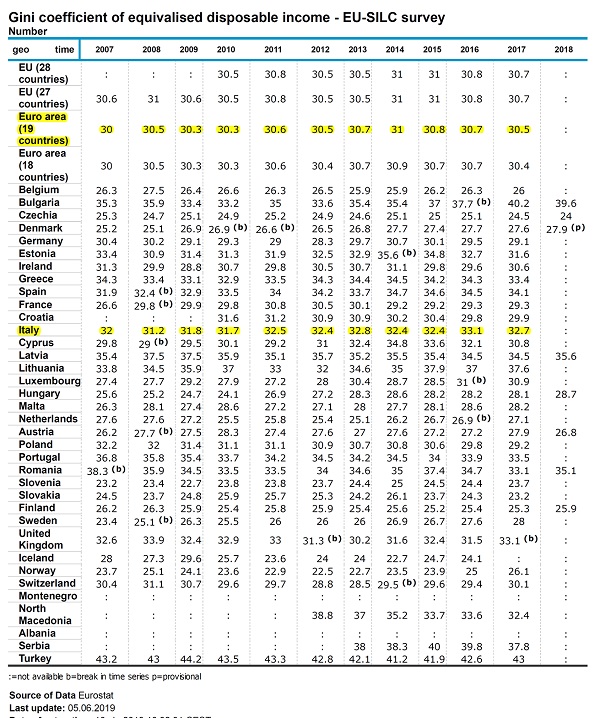

Il coefficiente di Gini misurato sul reddito (4) (Tabella 4), espresso in centesimi nelle tabelle Eurostat, è passato dal 30 al 30,5 nell’Eurozona (2007-2017) e dal 32 al 32,7 in Italia. La diseguaglianza è quindi aumentata. E occorre anche tenere presente che quello di Gini è un indice che, calcolando un rapporto, presenta il limite di restare invariato se il reddito dei più ricchi e quello dei più poveri crescono nella stessa proporzione, e quindi di non tenere conto della forbice fra i valori assoluti, che in realtà aumenta (se ‘A’ possiede 10.000 dollari e ‘B’ 100.000, ed entrambi raddoppiano il loro reddito, il coefficiente di Gini non cambia, anche se il divario è salito da 90.000 a 180.000 dollari).

I dati degli Stati europei, a 19 o a 27/28, non sono omogenei, com’è ovvio che sia. È la dimostrazione che qualsiasi teoria economica deve confrontarsi con il reale, con la struttura finanziaria, economica e manifatturiera del Paese, che è il risultato della sua Storia, la sua politica, la sua realtà sociale. Non esiste una ‘ricetta’ buona per tutti, o meglio: esiste una ricetta buona per il grande Capitale economico e finanziario, globalizzato. Ma se assumiamo che l’economia è una fra le tante attività u-mane, che deve porsi al servizio delle persone, le ricette devono essere diverse a seconda della realtà sociale a cui vengono applicate. Ed è proprio ciò che nega la globalizzazione. Chiedersi “Per chi sta realmente lavorando questa economia?” è una domanda di una semplicità disarmante, eppure è proprio il punto di partenza di una riflessione che la classe politica al governo da trent’anni ha eliminato dalla sua visione. Ma se la politica cessa di essere l’ambito attraverso il quale gli esseri umani costruiscono e vivono in comunità, stabilendone i diritti e i principi fondanti e la loro valenza superiore rispetto a interessi di parte – a questo servono le Carte Costituzionali (5) – ecco che anche la democrazia viene meno. Ed è la considerazione finale che porta la lettura del Rapporto di giugno della Commissione.

Ventotto persone riunite in un organo sovranazionale non eletto dai cittadini hanno il potere di valutare, giudicare e infine assolvere o condannare, proponendo l’apertura di una ‘procedura tecnica’, la politica attuata da un governo democraticamente eletto. C’è poco da urlare al ‘pericolo fascista’ o ‘populista’. Karl Polanyi lo aveva definito “doppio movimento”: all’eccesso di liberalismo economico risponde una reazione per ristabilire protezione sociale. In un sistema capitalistico, la depoliticizzazione dell’economia porta impoverimento in larghi strati della popolazione; storicamente, per arginare il conseguente conflitto sociale si è avuto un ritorno a un controllo della politica sull’economia. Può avvenire da destra, e così è stato con il fascismo dopo le liberalizzazione economiche e il mercato autoregolato costruito nell’Ottocento, oppure da sinistra, il New Deal di Roosevelt. Se oggi la sinistra non comprende che non si tratta di cambiare le regole di Maastricht, politica peraltro inattuabile (6), ma di rovesciare il tavolo e andarsene (7), per riprogettare una realtà completamente diversa, interamente sua è la responsabilità della società che si va costruendo in questa fase storica.

1) Cfr. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/communication_to_the _council_aftercollege_-_final.pdf

2) Cfr. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com2019_532_it_en.pdf

3) Cfr. articoli sull’Unione europea, a firma di Giovanna Cracco, a far data da dicembre 2010

3) Cfr. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure/alert-mechanism-report_en

4) Il coefficiente di Gini misura la diseguaglianza nella distribuzione del reddito o della ricchezza. È un numero compreso tra 0 ed 1, o può essere espresso anche in centesimi: il valore 0 corrisponde alla pura equidistribuzione, la situazione in cui tutti percepiscono lo stesso reddito; valori via via maggiori indicano una distribuzione più diseguale, fino al valore 1 che corrisponde alla massima concentrazione, ovvero la situazione in cui una persona percepisce tutto il reddito del Paese e la restante popolazione non ha reddito

5) Cfr. Giovanna Cracco, L’Unione europea di Hayek, Paginauno n. 61/2019

6) Solo un voto all’unanimità tra 27/28 Paesi – 19 per l’eurozona – può cambiare il contenuto dei Trattati, un’ipotesi irrealistica

7) Cfr. Giovanna Cracco, Sovranità costituzionale. In fondo a sinistra, Paginauno n. 62/2019