Il diritto alla salute: reddito, istruzione e crisi dello stato sociale le variabili che lo mettono in discussione

Una lunga statistica condotta negli Usa dal 1957 al 2005 per approfondire i legami fra reddito e felicità mostra che, mentre il potere d’acquisto medio degli americani è quasi triplicato, la felicità riferita (1) dalla popolazione è rimasta praticamente invariata (2). Sorprendentemente, scopriamo dunque che la felicità non è correlata positivamente al reddito, cioè non aumenta quando il reddito sale e non diminuisce quando il reddito scende.

Se quel che conta nella vita è alzarsi la mattina col sorriso sulle labbra, cinquant’anni di affanni alla rincorsa della crescita del Pil sono stati del tutto sprecati. Avevano ragione i nostri nonni, o almeno così parrebbe: non sono i soldi a dare la felicità. Ma allora, da cosa dipende il benessere di una popolazione, e su cosa, di conseguenza, dovrebbero concentrarsi gli sforzi dei nostri governi?

Una seconda statistica, condotta nel Regno Unito nel 2002 (3), sembra dare un’importante indicazione: analizzando i rapporti fra problemi di salute e infelicità per gruppi omogenei di reddito, i ricercatori hanno scoperto che il senso di infelicità riferita aumenta all’aumentare dei problemi di salute in tutte le classi economiche: tradotto in termini statistici, questo signifi ca che, indipendentemente dal livello di reddito, la tristezza correla positivamente alla malattia e, all’opposto, la felicità correla positivamente alla salute. Un altro vecchio adagio che si dimostra vero: quando c’è la salute, c’è tutto.

Eppure l’esistenza di una relazione virtuosa tra condizioni economiche e livello di salute sembrerebbe evidente, soprattutto a livello globale. La speranza di vita alla nascita, cioè gli anni di vita che mediamente attendono un neonato, è di gran lunga più elevata nei Paesi occidentali e negli altri Paesi con elevato reddito pro-capite rispetto a quanto si osserva nei Paesi in via di sviluppo, caratterizzati invece da povertà, malattia e bassa o nulla scolarizzazione. Tuttavia, è soprattutto nei Paesi più poveri che gli incrementi di reddito si correlano a un aumento della speranza di vita; oltre una certa soglia, invece, l’effetto risulta limitato.

Una relazione analoga si osserva anche all’interno dei Paesi sviluppati.

Studi condotti negli Stati Uniti sin dagli anni Sessanta mostrano che i poveri registrano tassi di mortalità più elevati rispetto ai ceti più abbienti. Secondo alcune stime (Deaton e Paxson, 1999), i venticinquenni americani appartenenti a famiglie con un reddito più basso di 5.000 dollari nel 1980 avevano una aspettativa di vita di ben dieci anni inferiore a quella dei soggetti con un reddito superiore a 50.000 dollari. In epoche più recenti e in altri Paesi si sono riscontrate evidenze analoghe (per esempio, Attanasio ed Emmerson, 2001, per il Regno Unito).

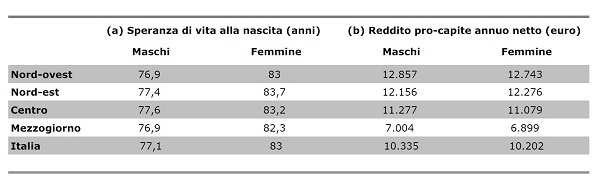

Per l’Italia, una prima conferma di questa relazione si dovrebbe rilevare tra aree geografiche, dato il loro sensibile divario economico. Le statistiche confermano solo in parte questa associazione: nel centro e nel nord, dove il reddito pro capite è rispettivamente 1,6 e 1,8 volte quello del Mezzogiorno, la speranza di vita alla nascita risulta superiore di circa un anno rispetto alle regioni meridionali: in termini percentuali poco più dell’1% (vedi tabella).

(b) Banca d’Italia 2004, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2002

Possiamo allora trarre una prima conclusione: mentre gli effetti delle condizioni economiche sulla mortalità sono più rilevanti a bassi livelli di reddito, nei Paesi più avanzati, come l’Italia, possono risultare relativamente più importanti altri fattori, come il clima, le abitudini alimentari, i modelli di comportamento, le condizioni di lavoro, ecc. Alcuni di questi fattori potrebbero avere effetti sulla salute e sulla mortalità più favorevoli per il Mezzogiorno, rendendo meno evidente la relazione tra reddito e mortalità.

Studi specifici hanno però dimostrato che anche in Italia esiste una forte relazione tra condizioni socio-economiche, salute e mortalità. Già negli anni Novanta, Golini e Pagnanelli mostravano che nella classe d’età 18-54 anni la mortalità dei soggetti appartenenti alle classi inferiori era circa tre volte quella dei soggetti che appartenevano a famiglie più benestanti; il divario relativo si riduceva sensibilmente al crescere delle età: per esempio, era appena del 10-20% per i soggetti tra 55 e 74 anni. Studi recenti condotti dalla Banca d’Italia confermano che la condizione di povertà è una causa significativa di un innalzamento dei rischi di cattiva salute e di mortalità.

Ma vale anche l’inverso: una vita lunga e in buona salute è alla base della produttività e dello sviluppo. Uno studio di lunghissimo periodo (1820-2001), pubblicato dalla dottoressa Robyn Swift su Health Economics nel 2011 (4) dimostra, per tutti i Paesi Ocse, l’esistenza di una relazione tra aspettativa di vita, Pil e Pil pro-capite: questa relazione comporta un aumento del 6% del Pil totale e del 5% del Pil pro-capite per ogni punto percentuale di incremento dell’aspettativa di vita: livelli elevati dello stato di salute di un Paese determinano quindi anche incrementi di reddito, soprattutto attraverso il miglioramento del capitale umano.

Oltre al reddito, esiste un altro fattore importante che determina lo stato di salute di un Paese, e cioè il livello di istruzione. Nel febbraio 2012 la Banca d’Italia ha pubblicato uno studio intitolato “Le disuguaglianze nelle speranze di vita”. Sulla base dei dati disponibili per i primi anni 2000 lo studio calcola che un anno in più di istruzione o un aumento del prodotto pro-capite del 50% si associa con circa tre anni in più di speranza di vita alla nascita e con una probabilità di morte tra i 15 e i 60 anni più bassa di circa 3 punti percentuali. Come mai? Per esempio, un più elevato livello di istruzione può rendere più consapevoli delle conseguenze di determinati comportamenti, più in grado di interagire con il personale medico o, più semplicemente, determinare un maggiore reddito o un’occupazione con profili di rischio più contenuti (Grossman, 2006). In questo caso, politiche che innalzino il livello di istruzione avrebbero come effetto collaterale quello di migliorare la speranza di vita, ed è evidente che, a parità di risultato atteso, convincere i cittadini a studiare per un anno di più sembrerebbe più praticabile (soprattutto in tempi di crisi), che aumentare il loro reddito della metà. Lo studio cita i lavori di Costa et al. (1994), i quali calcolano che nei primi anni Novanta la speranza di vita tra i 18 e i 74 anni di un uomo laureato fosse di circa due anni maggiore di quella di un uomo con al massimo la scuola dell’obbligo; il divario era di un anno per le donne; mentre Maccheroni (2008, 2009) stima che nel 2001 il divario nella speranza di vita alle età adulte tra i più istruiti (diplomati o laureati) e i meno istruiti (al massimo scuola dell’obbligo) andasse da 7-8 anni all’età di 35 anni a poco più di 5 all’età di 65 anni; inoltre, tra il 2001 e il 2006 questo divario si sarebbe ampliato di circa un anno e mezzo, in misura lievemente più accentuata per gli uomini. Luy, Di Giulio e Caselli (2011) mostrano che la speranza di vita maschile a 30 anni è aumentata, tra il 1980 e il 1990 di circa otto anni per chi ha un’istruzione universitaria a fronte di un aumento di poco meno di quattro anni per i diplomati e di poco più di due anni per chi ha solo un titolo di scuola dell’obbligo.

Tuttavia può darsi che alla fine il gatto debba mordersi la coda, perché il livello di istruzione è a sua volta correlabile al reddito almeno in due modi: in primis, una scolarizzazione più elevata permette di accedere a posti di lavoro meglio remunerati e, secondariamente, famiglie a più alti livelli di reddito possono permettersi di fare studiare i figli per più tempo. Per ridurre le ineguaglianze nella speranza di vita dei cittadini (e il tanto decantato ‘diritto alla vita’ dovrebbe valere – a maggior ragione – anche per chi a questo mondo c’è già), bisognerebbe dunque ‘democratizzare’ ulteriormente l’accesso all’istruzione superiore, non solo azzerandone il costo per le famiglie povere, ma anche sostenendo direttamente quei genitori che non possano permettersi di rinunciare a un precoce contributo economico dei figli (o in alternativa garantendo a questi ragazzi uno status speciale di studenti lavoratori). Ed ecco che le cose si complicano, perché, in nome della riduzione dei costi del welfare, le riforme italiane nel settore dell’istruzione

vanno esattamente in senso contrario.

Ed è a tutti gli effetti una strategia miope. Le persone meno istruite, al netto dell’età, “sono anche quelle che, più spesso, sono affette da disabilità, soffrono di due e più malattie croniche, hanno, anche, la percezione di godere di poca salute. Inoltre, fanno ricorso al servizio sanitario più frequentemente delle altre, hanno tassi di ospedalizzazione più alti e usufruiscono più spesso dell’assistenza domiciliare”. In due popolazioni uguali per entità e struttura, “quella più istruita, vale a dire quella che dispone di più capitale umano si trova, ceteribus paribus, a vivere più tempo in migliore salute e ad affrontare una spesa sanitaria più bassa” (5). Gli investimenti in istruzione, che interessano principalmente i primi decenni di vita di una persona, prolungano le loro ricadute positive nel tempo, determinando, in una sorta di circolo virtuoso, ulteriori incrementi del capitale umano, i quali a loro volta producono ricchezza e innovazione, influenzando positivamente la crescita economica. Ed ecco emergere prepotentemente il rischio dei cosiddetti ‘tagli lineari’: per risparmiare sul welfare oggi (scuola), ci ritroveremo a spendere di più per il welfare domani (sanità), e senza aver beneficiato degli effetti virtuosi sul Pil derivanti dall’incremento dei livelli di istruzione.

Negli ultimi anni gli studi internazionali hanno affiancato all’analisi sui trend dell’aspettativa di vita quella di un indicatore ancora più importante, il cosiddetto Healthy Life Years (HLY), ossia degli anni di vita che possiamo aspettarci di vivere in buona salute. Come si legge sul sito del Dipartimento salute pubblica della Comunità europea, l’Healthy Life Years introduce il concetto di “qualità di vita”, ed “è usato per distinguere fra gli anni di vita liberi da ogni limitazione nelle attività quotidiane e gli anni in cui si soffre di almeno una limitazione”. Malattie croniche, fragilità e disabilità tendono a divenire più numerose in età avanzata, cosicché una popolazione con un’aspettativa di vita più elevata potrebbe anche non essere più sana. “La domanda cruciale per una popolazione che diventa sempre più vecchia – ritiene il dipartimento europeo – è se l’aumento dell’aspettativa di vita si traduce con una maggiore o con una minore percentuale di malati”: se l’HLY sale più rapidamente dell’aspettativa di vita, non solo gli individui vivranno più a lungo, ma vivranno più a lungo sani. Viceversa, se l’HLY cresce meno rapidamente dell’aspettativa di vita, gli individui vivranno sì più a lungo, ma più a lungo da malati. E alla perdita di salute della popolazione anziana si affianca un gravissimo problema collaterale: il modello di allocazione delle risorse economiche nel settore sanitario si altera (perché esplodono alcune voci di costo), e questo comporta importanti effetti di rimbalzo sul meccanismo di produzione e consumo di ricchezza. Per questo, il dipartimento europeo conclude: “È importante che i politici siano consapevoli del costo-opportunità (cioè del mancato beneficio), insito nel fare troppo poco per prevenire le malattie, come accade quando si investono risorse limitate nella diagnosi, nel trattamento e nella gestione delle patologie che possono essere evitate”.

I governi italiani (tecnici compresi) sembrano voler ignorare, almeno pubblicamente, l’esistenza di questo indicatore, forse perché, contrariamente all’aspettativa di vita, lo HLY non certifica l’Italia come un Paese in condizioni ideali. Infatti, mentre i nostri livelli medi di sopravvivenza sono fra i migliori del pianeta (viviamo più di ottant’anni, come accade solo in Canada, Australia, Giappone, Norvegia, Svezia, Svizzera, Belgio, Francia, Spagna, Irlanda e Islanda), il nostro HLY non è affatto entusiasmante, e le ricerche di Eurostat, l’ente europeo per le statistiche, lo dimostrano chiaramente. Gli ultimi dati definitivi per l’Italia relativi al 2009 (6), pubblicati ad aprile di quest’anno, riportano un HLY alla nascita di 63,4 anni per gli uomini e addirittura di 62,5 anni per le donne (ci ammaliamo prima ancora di raggiungere l’età pensionabile), mentre l’aspettativa di vita alla nascita è rispettivamente di 79,4 anni per gli uomini e ben 84,6 anni per le donne: ciò significa che in prospettiva passeremo da malati i nostri ultimi 16 o 20 anni di vita (a seconda del genere). Un paradosso degno di Woody Allen: “Ho smesso di fumare per vivere 15 giorni più a lungo e ha piovuto tutto il tempo”.

Se nonostante tutto dovessimo capitare fra i fortunati che arrivano al traguardo dei 65 anni in perfetta salute, potremmo solo aspettarci altri 8 (uomini) e 7,2 (donne) anni di vita sana, contro un’aspettativa media di vita di altri 22,1 anni (la terza più alta in Europa). Quanto a HLY a 65 anni sono in molti a superarci, e l’Italia si attesta a livelli inferiori addirittura al valore medio europeo, che è pari a 8,8 anni per le donne e 8,7 anni per gli uomini, per non parlare di quello massimo: la Norvegia ha un HLY a 65 anni di 15,7 anni per le donne e 14,5 anni per gli uomini.

Dal punto di vista economico questo comporta un evidente cortocircuito: l’ottima qualità di cure mediche disponibili per tutta la popolazione italiana (indipendentemente dal reddito), ci tiene in vita molto a lungo (non a caso sistemi sanitari di buon livello con copertura per tutti i cittadini sono il comune denominatore degli Stati con le speranze di vita alla nascita più elevate), ma la bassa qualità del nostro stile di vita e l’assenza di strategie politiche serie e lungimiranti per migliorarla – per esempio attraverso un innalzamento del livello di istruzione, il miglioramento della sicurezza nei posti di lavoro, campagne di educazione alimentare e a favore dell’attività fisica, aumento delle piscine e delle palestre pubbliche ecc. – comporterà un’esplosione dei costi sanitari. Se a questo sommiamo l’effetto del basso indice di natalità del nostro Paese, cioè dell’invecchiamento progressivo della popolazione (meno giovani che producono risorse, più anziani che le consumano), il default risulterà inevitabile, con relativo abbassamento della speranza di vita per chi non potrà permettersi di pagare le necessarie cure mediche (cioè la maggior parte dei futuri pensionati, soprattutto dopo l’adozione del metodo di calcolo contributivo).

Bisogna correre ai ripari, e in fretta: la sostenibilità di tutto il welfare è a rischio, e senza una copertura sanitaria per i ceti più fragili potremmo ritrovarci nella situazione degli Usa: uno studio pubblicato nell’agosto di quest’anno da Health Affairs rivela che per le donne americane bianche

senza diploma superiore la speranza di vita è diminuita fra il 1990 e il 2008, soprattutto a causa della crisi economica, di ben cinque anni (da 78,5 a 73,5), mentre i maschi bianchi senza diploma devono aspettarsi oggi di vivere fino a 67,5 anni, tre in meno che nel 1990.

Una popolazione malata è una popolazione triste e demotivata, e non a caso già oggi nel nostro Paese gli anziani sono grandi consumatori di antidepressivi (che vengono passati dalla mutua risolvendo gli effetti, ma non le cause), con grande gioia delle società farmaceutiche: loro, ovviamente, non hanno alcun interesse nella prevenzione, perché meno patologie ci sono, meno farmaci si consumano. Ad abbassare la pressione basta una pastiglia, e se non ci si riesce a muovere perché si è obesi fa nulla, si può sempre guardare la tv mangiando popcorn. Strano invece che lo Stato non ci pensi, e per chi si illude ancora che l’obiettivo del contratto sociale sia la felicità dei cittadini è una nuova delusione (del resto la nostra Costituzione, a differenza di quella americana, non contempla il diritto alla felicità, ma solo quello al “pieno sviluppo della persona umana”, qualunque cosa significhi, e di conseguenza non possiamo lamentarci). Fatto sta che il sistema italiano e la sua idea di Stato, così come oggi li conosciamo, si avvia a grandi passi (immaginiamo consapevolmente, visto che sarebbe davvero facile evitarlo), verso l’autodistruzione. Da cosa sarà sostituito, non lo sappiamo. Eric Hobsbawm, il grande storico inglese scomparso a ottobre, immaginava la nascita di autorità globali sovranazionali attraverso

l’accordo di ‘super-Stati’ politicamente decisivi: potremo presto giudicare se sarà stato profetico.

(1) La felicità è definita scientifi camente come una valutazione cognitiva personale che deriva da un’emozione primitiva, la gioia. Di conseguenza, la natura e l’intensità dell’emozione provata dipendono unicamente dalla valutazione personale dell’individuo. Dal punto di vista statistico, pertanto, si può assumere come indicatore unicamente il livello di felicità riferito dagli individui intervistati

(2) Dati sulla felicità del General Social Survey condotto dal National opinion research center; dati sul reddito dell’Uffi cio di statistiche storiche degli Stati Uniti

(3) N. Donovan e D. Halpern, Life satisfaction: the state ok knowledge and implications for government, 2002

(4) Cfr. The relationship between Health and GDP in OECD Countries in the very long run, Health Economics, 2011

(5) Cit. Breschi e Fornasin, Socioeconomic condition, health and mortality from birth to early adulthood, Italy 19th and 20th centuries

(6) Il dato del 2010 è indicato come provvisorio, ed è inoltre discontinuo rispetto alla serie storica, cioè statisticamente inaffidabile