Unione europea e Big Tobacco: in scadenza il primo di quattro accordi anti-contrabbando, tra segretezza dei dati e pressione delle lobby

Nel novembre 2000 l’Unione europea e dieci Paesi Ue (1) intentano una causa presso la Corte distrettuale di New York contro Philip Morris International (PMI) e Japan Tobacco International (JTI), accusando le due multinazionali di contrabbando di sigarette e riciclaggio di denaro. Le indagini condotte dall’Olaf, l’ufficio europeo per la lotta antifrode, hanno infatti evidenziato il coinvolgimento diretto e indiretto delle due aziende produttrici nel commercio illegale, che secondo le stime della stessa Olaf sottrae all’Unione imposte per 10 miliardi di euro all’anno.

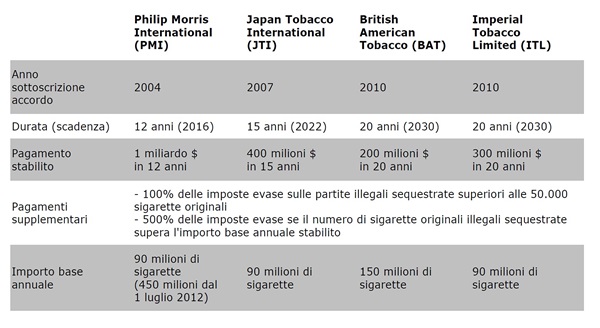

Alla fine del 2001 Commissione europea e PMI avviano trattative riservate su un possibile accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, e nel luglio 2004 l’intesa viene firmata: Philip Morris si impegna a collaborare con l’Unione – limitando la produzione alla quantità richiesta dal mercato legale, assicurando di vendere solo a rivenditori legittimi e introducendo un sistema di tracciamento – e la causa in tribunale decade. Un simile accordo viene firmato nel 2007 con Japan Tobacco International – e anche in questo caso la controversia legale si chiude – e a seguire con la British American Tobacco (BAT) e la Imperial Tobacco Limited (ITL) nel 2010.

L’accordo con Philip Morris scade a luglio di quest’anno – solo nel 2022 quello con JTI e nel 2030 gli altri due. Nel febbraio scorso il Parlamento europeo ha aperto una discussione sul suo eventuale rinnovo, e il 9 marzo ha votato a maggioranza una risoluzione (414 voti a favore, 214 contrari e 66 astensioni) con cui ha chiesto alla Commissione di non rinnovare l’accordo.

In questi dodici anni l’intesa ha portato nelle casse della Ue e dei dieci Paesi firmatari un miliardo di dollari a titolo di finanziamento alle iniziative anti-contrabbando (2), e ha previsto ulteriori pagamenti da parte della multinazionale, pari al 100% delle imposte, nel caso di sequestri di partite illegali superiori alle 50.000 sigarette. Va da sé che la contropartita per PMI è stata non solo la chiusura della controversia in corso, ma anche una garanzia legale futura: la collaborazione infatti implicitamente tutela PMI dall’eventualità di essere portata nuovamente in giudizio per contrabbando di sigarette nell’Unione europea.

La questione di fondo è chiaramente se l’accordo con PMI – così come gli altri tre, identici nell’approccio – sia stato efficace nella lotta al contrabbando oppure se, al contrario, abbia favorito gli interessi della multinazionale, che con pochi spiccioli – è il caso di definire in tal modo gli importi pagati all’Unione europea rispetto ai bilanci delle industrie del tabacco – si è garantita l’immunità per dodici anni.

La riservatezza che circonda i quattro accordi, infatti, pone non pochi dubbi. Se da una parte hanno assicurato alla Ue entrate per complessivi 1,9 miliardi di dollari (Tabella 1), dall’altra l’evasione per contrabbando è stimata, come abbiamo visto, in 10 miliardi ogni anno, quindi i conti decisamente non tornano; l’aver poi stabilito la soglia di 50.000 sigarette sotto la quale le imprese del tabacco non pagano alcuna sanzione sulle partite illegali sequestrate, ha consentito una facile scappatoia – la riduzione quantitativa delle singole partite illegali introdotte nell’Unione europea – al riparo della garanzia legale che tutela le compagnie da eventuali nuove cause giudiziarie; l’aver infine unificato le figure del controllato e del controllore, affidando direttamente alle industrie del tabacco, e non a un organismo esterno, il compito di implementare un sistema di tracciamento dei prodotti venduti, porta inevitabilmente a chiedersi quanto possano essere attendibili i dati forniti dalle multinazionali stesse.

Esemplare una interrogazione posta da Bart Staes (gruppo Verdi) il 4 novembre 2013 (3), con la quale il parlamentare chiedeva quante sigarette della marca Classic – tra i brand più soggetti al contrabbando – fossero state sequestrate nell’Unione europea negli anni 2011 e 2012, se i sequestri avessero generato pagamenti di sanzioni a carico di Imperial Tobacco Limited, azienda produttrice, e nel caso quale fosse la quantità di sigarette conteggiate per la sanzione e a quanto ammontasse l’importo della sanzione stessa. Il 28 febbraio 2014 la Commissione europea ha risposto (4) fornendo i numeri totali delle sigarette Classic sequestrate nei due anni (181 milioni nel 2011 e 142 milioni nel 2012, tra originali e contraffatte) ma negando, in nome della riservatezza degli accordi sottoscritti con ITL, tutte le informazioni relative alle eventuali sanzioni comminate.

Gli accordi prevedono anche un ‘importo base’ annuale relativo alle sigarette sequestrate, superato il quale l’impresa è obbligata a pagare il 500% delle imposte evase; soglia mai raggiunta da alcuna delle quattro multinazionali. Significativo inoltre il fatto che nel 2014 Commissione europea e PMI abbiano firmato una modifica dell’intesa, con effetti retroattivi a partire dal primo luglio 2012, che ha portato l’importo base da 90 a 450 milioni.

Le ammende poi si applicano solo alle sigarette originali sequestrate, e non a quelle contraffatte: secondo gli accordi, l’azienda ha il diritto di esaminare le partite oggetto di sequestro e di inviare una relazione all’Olaf, allegando la relativa documentazione nel caso in cui l’analisi concluda che le sigarette sono contraffatte, ossia non prodotte nei propri stabilimenti. Se l’Olaf è in disaccordo, la partita è sottoposta all’esame di un laboratorio indipendente, designato di comune accordo tra la Ue e la multinazionale del tabacco, per un giudizio definitivo.

Ancora Bart Staes nel novembre 2013 (5) chiede alla Commissione di rendere pubblico il numero di sequestri effettuati relativi a partite superiori alle 50.000 sigarette a far data dall’attuazione degli accordi, il numero totale delle sigarette oggetto di tali sequestri, quante fossero quelle originali e quante quelle contraffatte e in quanti casi fosse stato un laboratorio indipendente a dichiarare la contraffazione. Il 28 gennaio 2014 la Commissione risponde (6) che fino al 31 ottobre 2013 i sequestri sono stati 6.261, pari a 4,1 miliardi di sigarette, di cui 3,2 miliardi contraffatte e 891 milioni originali, e che mai è stato fatto ricorso a un laboratorio indipendente per la loro analisi.

Difficile verificare questi numeri, in quanto gli studi del settore tendono a unificare i dati del mercato illegale, sommando tra loro i prodotti originali e quelli contraffatti. Di certo, negli accordi firmati dalla Commissione europea sono le multinazionali a stabilire l’originalità o meno delle sigarette sequestrate, dunque a stabilire, di fatto, i valori su cui poi dovranno pagare le sanzioni, e mai la Commissione ha avuto un dubbio – legittimo, visto l’evidente conflitto di interessi – sull’attendibilità delle loro analisi.

Solo il 24 febbraio 2016, il giorno stesso in cui si è aperta la discussione in Parlamento, la Commissione ha presentato una valutazione tecnica dell’accordo con PMI (7), nella quale sono stati resi pubblici alcuni dati. Tra quelli più significativi, il riconoscimento che tra il 2006 e il 2014 il volume del contrabbando in Europa non è affatto diminuito, anche se è mutato nella sua composizione: nelle partite sequestrate le sigarette originali PMI hanno registrato una flessione dell’85%, ma è aumentato il numero delle cheap whites, le sigarette non di marca. È inoltre stato fornito l’importo delle sanzioni comminate a Philip Morris dal 2006 al 2015: 68 milioni di euro.

Letti nel contesto, sono dati imbarazzanti. I numeri dei prodotti PMI sono relativi alle sole partite illegali superiori alle 50.000 sigarette – nulla è dato sapere sui sequestri di partite inferiori – e, come sopra evidenziato, in questi dodici anni è stata la stessa PMI a stabilirne l’originalità o meno. Contemporaneamente il mercato nero sembra aver avuto una reazione più che pronta al mutato contesto creato dalla firma dei quattro accordi: non solo ha colmato immediatamente il buco nato dalla (dichiarata) diminuzione nel mercato illegale di sigarette originali, ma ha anche sostituito le sigarette contraffatte (false Philip Morris, o Japan Tobacco ecc.) con cheap whites (nessuna marca), prodotti che sono automaticamente esclusi da qualsiasi controllo sulla loro provenienza o meno dagli stabilimenti delle quattro industrie del tabacco. Basta insomma produrre sigarette bianche per sfuggire ai controlli imposti dagli accordi, e alle relative sanzioni.

L’unica cosa certa, a conti fatti, è che il fenomeno del contrabbando non è diminuito, e da una parte continua a sottrarre entrate fiscali per 10 miliardi l’anno alla Ue, e dall’altra ad alimentare profitti in nero in capo alle imprese produttrici, chiunque esse siano, e all’intera filiera illegale, criminalità organizzata, riciclaggio di denaro ecc. Eppure la Commissione europea ha dichiarato di voler continuare su questa strada, rinnovando il primo accordo di questo tipo giunto a scadenza, quello con PMI. Può ancora cambiare idea, visto il parere negativo espresso dal Parlamento, ma non è tenuta a farlo, poiché la risoluzione votata il 9 marzo dagli europarlamentari non è vincolante. Se lo farà, dovrà vedersela con la lobby del tabacco, una delle più attive in campo europeo.

Secondo uno studio del Corporate europe observatory (Ceo) (8) del 2012, a Bruxelles sono presenti 97 lobbisti del tabacco, che hanno a disposizione un budget annuale di 5,2 milioni e rappresentano nove compagnie e 22 industrie del settore, tra coltivatori, rivenditori, produttori e distributori. Su tutte svetta proprio Philip Morris, con nove lobbisti e un budget dichiarato, per il 2011, di 1 milione e 125 mila euro; seguono JTI, BAT e ITL, oggi ITG (Tabella 2). Per il 2014, i dati forniti dalle imprese stesse al Registro della Trasparenza, che nell’intenzione dovrebbe rendere pubblica la dimensione del fenomeno lobbistico nell’Unione europea, evidenziano l’impiego di risorse ancora maggiori.

Cifre probabilmente inferiori alla realtà, non essendo obbligatoria ma solo volontaria l’iscrizione al registro (JTI, per esempio, nel 2014 non vi compare), e impossibile da controllare la veridicità dei dati dichiarati; e, aggiunge lo studio di Ceo, riportando alcuni casi nel dettaglio, è nota la partecipazione a incontri presso il Parlamento europeo di diversi lobbisti non registrati.

Inoltre, scrive sempre Ceo, una ricerca di Alliance for lobbying transparency and ethics regulation (Alter-Eu), un’associazione di oltre 200 organizzazioni della società civile che si occupa dell’influenza esercitata dalle lobby nell’agenda politica Ue, ha dimostrato che molte delle spese di lobbying riportate nel registro sono irrealisticamente basse, e in alcuni casi l’ammontare potrebbe essere dieci volte superiore all’importo dichiarato. Le imprese possono poi assumere studi legali per fare pressione su parlamentari e commissari, studi che generalmente non si iscrivono al registro oppure, se lo fanno, non dichiarano le generalità dei loro clienti; il più delle volte inoltre la Commissione li definisce ‘consulenti legali’ e non lobbisti, bypassando in tal modo gli obblighi di trasparenza.

Obblighi già risibili, come sottolineato l’8 febbraio scorso dal Mediatore europeo Emily O’Reilly (9), che ha pubblicamente criticato la scelta della Commissione di non rendere più trasparenti i suoi rapporti con le multinazionali del tabacco; nell’ottobre 2015 O’Reilly aveva infatti chiesto alla Commissione di pubblicare online i verbali di tutte le riunioni con i lobbisti e/o i loro studi legali, richiesta respinta con la motivazione che gli obblighi previsti dalle direttive sono già rispettati.

E su questo non c’è dubbio. Anche i quattro accordi sottoscritti vengono rispettati. Il problema è infatti la cornice legale che la politica europea disegna su misura degli interessi delle multinazionali, come dimostrano anche le trattative in corso sul TTIP (10).

1) Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna

2) Cfr. comunicato stampa Commissione europea Payments by Philip Morris International, inc. Under the Anti Contraband and Anti-Counterfeit Agreement: the European community and 10 Member States agree the distribution of approximately 1 billion USD, 5 ottobre 2006

3) Cfr. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2013-012453&language=EN

4) Cfr. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-012453&language=EN

5) Cfr. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2013-012454&language=EN

6) Cfr. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-012454&language=EN

8) Cfr. Ceo, Mapping the tobacco lobby in Brussels: a smoky business, 6 novembre 2012

9) Cfr. Comunicato stampa n. 2/2016 European Ombudsman, Ombudsman regrets Commission stance on UN tobacco lobbying rules, 8 febbraio 2016

10) Cfr. Iacopo Adami, Informazione, potere e TTIP, Paginauno n. 48/2016