Il futuro ipotizzato dai rapporti scientifici, tra innalzamento delle temperature, impatti economici e sociali e costi di mitigazione: occorre uscire dalle fonti fossili ma vi ruotano intorno alti profitti

La Conferenza Onu sul Clima del 2018 (Cop 24), tenutasi in Polonia a Katowice dal 2 al 14 dicembre, è stata un fallimento, in sintonia con i precedenti vertici di Parigi, Copenaghen e Kyoto. Molte parole al vento ma pochi i risultati, nonostante i buoni propositi lanciati prima dell’inizio del vertice. L’unico risultato certo è il rulebook, le regole che gli Stati dovranno seguire per il cambiamento climatico, conseguenza diretta dell’Accordo di Parigi del 2016 (Cop 21). In pratica in due anni nessun Paese si era ancora dato delle regole, nonostante l’urgenza della lotta al cambiamento climatico, dimostrazione inequivocabile che le nazioni più ricche e inquinatrici cercano in tutti i modi di preservare i propri interessi economici.

Il rulebook è un complesso set di norme tecniche per stabilire come i Paesi dovranno misurare le loro emissioni, e dimostrare i progressi compiuti per la riduzione e il contenimento dei gas climalteranti. Gli Stati che non invieranno i report saranno sottoposti a un’apposita inchiesta, ma anche in questo caso non si è trovato pieno accordo e molti punti sono rimasti in sospeso e saranno oggetto dei futuri vertici. In particolare sarà rimandata alla discussione della Cop 25 del 2019 la questione del funzionamento del mercato delle quote di emissione di gas a effetto serra, e nel dettaglio le regole della rendicontazione per evitare di conteggiare due volte (per chi compra e per chi vende) la riduzione di gas climalteranti.

Proprio attorno al mercato delle quote di emissione si gioca una grande partita e si generano anche i prezzi dell’energia. I recenti aumenti delle bollette in Italia per luce e gas sono direttamente collegati a questo meccanismo. Da gennaio avremo il quarto aumento dei prezzi dell’energia, con le bollette del gas che cresceranno del 2,3% su base trimestrale; tra il mese di aprile 2018 e marzo 2019 gli italiani pagheranno il 10% in più per il gas. Questo perché l’aumento del prezzo del carbonio porta inevitabilmente all’aumento del prezzo delle fossili.

Lo spiega bene l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in una memoria del 3 ottobre 2018: “Oltre alle quotazioni internazionali, rileva, tra i fattori che negli ultimi mesi hanno assunto un importante ruolo di guida dei prezzi dell’energia elettrica e del gas in Italia e in Europa, la crescita significativa del prezzo dei permessi di emissioni di CO2, ossia del titolo che i produttori di energia elettrica devono acquistare per compensare la loro CO2 immessa nell’atmosfera. Le quotazioni della CO2 si sono portate nel mese di settembre a livelli record (picco di oltre di 25€/t), che non conoscevano da 10 anni.

Le ragioni di tale crescita – +29% negli ultimi tre mesi rispetto al trimestre precedente – sono correlate principalmente all’approvazione della Direttiva 2018/410/UE, che, definendo le regole del meccanismo EU ETS (European emission trading system) nel periodo 2021-2030 e regolando il funzionamento della cd. Market stability reserve, ha avviato un percorso di riequilibrio del mercato dopo anni di eccesso di offerta. Il prezzo della CO2 si sta, pertanto, avvicinando al costo di switching tra carbone e gas naturale nella generazione termoelettrica, essendo questo il benchmark del costo di abbattimento delle emissioni nel breve termine. I recenti aumenti del prezzo del gas naturale hanno, tuttavia, spinto al rialzo tale costo di sostituzione e favorito così l’aumento del prezzo della CO2”. In pratica, mentre aumenta il prezzo del gas e dell’elettricità, aumenta di conseguenza anche la CO2.

Il mercato della CO2 e le relative politiche sull’ETS hanno risentito in questi anni della crisi economica, a causa della quale il prezzo della CO2 è rimasto basso per eccesso di offerta. È utile ricordare che la politica del mercato del carbonio era proprio finalizzata a portare il prezzo della CO2 a un livello tale da permettere la convenienza delle fonti rinnovabili e del gas naturale come processo verso la decarbonizzazione. Con i prezzi troppo bassi, determinati dalla congiuntura economica, circa 5 dollari a tonnellata, questa sostituzione non c’è stata, tanto che molti Paesi hanno ormai rinunciato all’uscita dal carbone, come nel caso della Polonia, oppure parlano di carbone pulito, come nel caso degli USA di Trump.

L’Unione europea, con la direttiva 410 sopra citata, ha permesso l’aumento della CO2, che ora è attorno ai 30 dollari a tonnellata, ma non è ancora sufficiente per permettere la transizione energetica tanto attesa. Con queste politiche, i prezzi dell’energia si muovono in aumento, con tendenze inflazionistiche. A tutto ciò deve aggiungersi anche la previsione non certo rosea dell’attuale congiuntura economica, con il rischio di una nuova recessione e di conseguenza la possibilità di portare il mercato della CO2 a un ulteriore surplus di offerta. Va anche aggiunto il fallimento di una delle pratiche ritenute rinnovabili, cioè lo stoccaggio sotterraneo di CO2 CCS, come analizzato su queste pagine in un precedente articolo (1).

La Corte dei Conti europea, nell’estate 2018, ha pubblicato un documento dal titolo “Dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili innovative su scala commerciale nell’Ue: i progressi attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni”. Vi si dice apertamente del fallimento di tutte le sperimentazioni delle pratiche di storage CCS.

Nelle conclusioni, la Corte scrive: “Oltre ai fattori economici e di altra natura già citati, il continuo calo del prezzo di mercato delle emissioni di carbonio nell’ambito dell’EU ETS, verificatosi dal 2011, ha considerevolmente ostacolato i progetti di dimostrazione per la cattura e lo stoccaggio del carbonio nell’Ue. Ciò ha influito sulle già rischiose giustificazioni economiche dei progetti di dimostrazione CCS, sulla cui base la Commissione aveva assegnato le sovvenzioni EEPR nel 2009. I prezzi bassi hanno inoltre dato luogo a una disponibilità di sovvenzioni inferiore alle attese nel quadro del NER300, comportando ulteriori deficit di finanziamento”.

È ovvio che i progetti CCS che sono legati alla politica del ‘carbone pulito’ dipendono esclusivamente dal valore di mercato della CO2, con la possibilità di un loro rilancio appena i prezzi lo permetteranno. Non per nulla questa pratica continua a essere tenuta in considerazione nei vari vertici mondiali. Ma il tentativo di risolvere la crisi ecologica con il mercato della CO2 è evidentemente legato alle logiche instabili dello stesso mercato, ed è quindi un approccio che può portare a risultati pericolosi per l’ambiente.

Altro punto in discussione alla Cop 24 riguarda il Transparency Framework, meccanismo con il quale gli Stati rendono conto dei propri sforzi in termini di mitigazione, adattamento e finanza climatica: anche qui non è stato trovato un pieno accordo, ma un compromesso con cui vengono stabiliti criteri comuni, lasciando però margine di flessibilità per i Paesi in via di sviluppo.

Sulla questione dei finanziamenti climatici, tema tradizionalmente controverso alle Cop, c’è stata poca chiarezza: si è definito il processo per stabilire i nuovi target, precedentemente fissati nel 2015, per continuare l’impegno a mobilizzare 100 miliardi di dollari annui per supportare i Paesi in via di sviluppo, senza fissare indicazioni precise sul tipo di risorse finanziarie da adottare per il raggiungimento dei target.

Infine, c’è stato scontro e si è arrivati a un compromesso fortemente al ribasso anche in merito al rapporto scientifico dell’Ipcc (Tavolo intergovernativo sui cambiamenti climatici): Stati Uniti, Russia, Arabia saudita e Kuwait non lo hanno accettato, mettendone in discussione addirittura il contenuto scientifico; quindi non è diventato parte fondante dell’Accordo di Cop 24. Ed è proprio da questo rifiuto che esce un messaggio chiaro: alcuni Paesi (più legati alle fonti fossili) non riescono ad accettare l’appello della comunità scientifica rispetto all’urgenza di agire per la riduzione delle emissioni di gas serra e, di conseguenza, dell’utilizzo delle fonti fossili.

Cambiamento climatico: i rapporti scientifici

Il rapporto scientifico dell’Ipcc tracciava la strada per contenere le temperature al di sotto di 1,5°C, tra il 2030 e il 2052. Un aumento superiore sarebbe disastroso, secondo quanto scritto, con effetti dirompenti su ampie zone del pianeta attraverso episodi meteorologici violenti (caldo estremo, siccità, forti piogge). L’innalzamento dei livelli dei mari avrebbe conseguenze negative su 10 milioni di persone. La biodiversità verrebbe compromessa: si stima che con l’aumento di 2°C il 18% degli insetti, il 16% delle piante, l’8% dei vertebrati perderanno metà della loro estensione geografica. Le conseguenze si produrranno anche sull’agricoltura, con desertificazione, problemi ai raccolti e carenza di acqua.

Tra il 2014 e il 2016 in Italia è stata elaborata la Strategia nazionale di adattamento climatico (Snacc), ai sensi dell’adozione di una Strategia europea di adattamento decisa dal Consiglio europeo il 13 giugno 2013. Una strategia importante per capire i possibili effetti del clima sul territorio italiano. È bene ricordare che la zona del Mediterraneo sarà tra quelle maggiormente colpite dalla crisi ecologica, co-me evidenziato da vari rapporti scientifici dell’Ipcc. L’intero territorio nazionale, ma in particolar modo il meridione, in base alle prospettive, potrebbe vedere fortemente modificata la situazione presente, con relativi sconvolgimenti di carattere economico, ambientale e sociale. In particolare, secondo il rapporto Snacc, quello che ci si può attendere:

- possibile peggioramento delle condizioni già esistenti di forte pressione sulle risorse idriche, con conseguente riduzione della qualità e della disponibilità di acqua, soprattutto in estate nelle regioni meridionali e nelle piccole isole dove il rapporto tra acquiferi alluvionali e aree montane è basso;

- possibili alterazioni del regime idro-geologico che potrebbero aumentare il rischio di frane, flussi di fango e detriti, crolli di roccia e alluvioni lampo. Le zone maggiormente esposte al rischio idro-geologico comprendono la valle del fiume Po (con un aumento del rischio di alluvione) e le aree alpine e appenniniche (con il rischio di alluvioni lampo);

- possibile degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno, con una parte significativa dell’Italia meridionale classificata a rischio di desertificazione e diverse regioni del Nord e del Centro che mostrano condizioni preoccupanti;

- maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste italiane, con la zona alpina e le regioni insulari (Sicilia e Sardegna) che mostrano le maggiori criticità;

- maggior rischio di perdita di biodiversità e di e-cosistemi naturali, soprattutto nelle zone alpine e negli ecosistemi montani;

- maggior rischio di inondazione ed erosione delle zone costiere, a causa di una maggiore incidenza di eventi meteorologici estremi e dell’innalzamento del livello del mare (anche in associazione al fenomeno della subsidenza, di origine sia naturale sia antropica);

- potenziale riduzione della produttività agricola soprattutto per le colture di frumento, ma anche di frutta e verdura; la coltivazione di ulivo, agrumi, vite e grano duro potrebbe diventare possibile nel Nord dell’Italia, mentre nel Sud e nel Centro la coltivazione del mais potrebbe peggiorare e risentire ancor più della disponibilità di acqua irrigua;

- possibili ripercussioni sulla salute umana, specialmente per i gruppi più vulnerabili della popolazione, per via di un possibile aumento di malattie e mortalità legate al caldo, di malattie cardio-respiratorie da inquinamento atmosferico, di infortuni, decessi e malattie causati da inondazioni e incendi, di disturbi allergici e cambiamenti nella comparsa e diffusione di malattie di origine infettiva, idrica e alimentare;

- potenziali danni per l’economia italiana nel suo complesso, dovuti principalmente alla possibilità di un ridotto potenziale di produzione di energia idroelettrica, a un’offerta turistica invernale ridotta (o più costosa) e una minore attrattività turistica della stagione estiva, a un calo della produttività nel settore dell’agricoltura e della pesca, a effetti sulle infrastrutture urbane e rurali con possibili interruzioni o inaccessibilità della rete di trasporto con danni agli insediamenti umani e alle attività socio-economiche.

Quello che ci si può aspettare di fatto non è immaginabile, anche se i primi effetti cominciano a farsi sentire. La perturbazione del novembre 2018 ha provocato più di 35 morti in Italia, con milioni di euro di danni; nel Veneto ha raso al suolo 4 milioni di alberi nei boschi delle montagne bellunesi. Nel mese di gennaio 2019 è nevicato al Sud mentre la Coldiretti del Nord si lamenta che, dall’inizio dell’inverno, per oltre un mese non è piovuto, con forte riduzione delle riserve idriche per l’agricoltura. Il 2018 è stato considerato dagli esperti l’anno più caldo da oltre due secoli.

Il Centro nazionale delle ricerche (Cnr), ente nazionale scientifico, ha dichiarato che “tra i 30 anni più caldi dal 1800 a oggi, 25 sono successivi al 1990”. Con una a-nomalia di +1,58°C sopra la media del periodo di riferimento (1971-2000), il 2018 italiano ha superato anche il precedente record del 2015 (+1,44°C sopra la media). “A parte i mesi di febbraio (con un’anomalia negativa) e marzo (in media rispetto al trentennio di riferimento), tutti gli altri dieci mesi del 2018 hanno fatto registrare anomalie positive e nove di essi di oltre 1°C rispetto alla media. Particolarmente eccezionali sono stati i mesi di gennaio (il secondo gennaio più caldo dal 1800 a oggi con una anomalia di +2,37°C rispetto alla media) e aprile (il più caldo di sempre, con un’anomalia di +3,50°C rispetto alla media)”.

Stando ai medici ambientalisti dell’Isde, International society of doctors for the environment, i cambiamenti climatici provocano malattie cardiovascolari e respiratorie dovute a ondate di calore o temperature estremamente basse, avvelenamenti a seguito di eventi meteorologici estremi, malattie infettive da contaminazione microbica successiva a eventi alluvionali, patologie psichiatriche. Uno studio del Massachusetts Institute of technology pubblicato su Pnas a ottobre scorso ha seguito l’andamento psicologico e psichiatrico di oltre 2 milioni di cittadini statunitensi per 10 anni, mettendolo in relazione con i dati meteorologici sulle oscillazioni del clima nelle aree in cui vivevano, e ha rilevato un aumento del 2% delle malattie psichiche dovute al cambiamento climatico.

È la stessa Snacc a rilevarlo: “Nonostante la diminuzione della mortalità per ondate di calore rispetto all’estate del 2003 – quale effetto positivo del complesso delle politiche applicate dal Ministero della Salute – rimane comunque alta l’attenzione per l’insorgenza di patologie psichiche e fisiche associate alle alte temperature, causa di un aumento degli accessi al Pronto Soccorso nelle stagioni calde specie per soggetti suscettibili, anziani e bambini”. È ovvio che tutto questo peserà sullo stato sociale, nonostante i continui tagli e le privatizzazioni.

Le ondate di calore avranno effetti anche sulle infrastrutture: pensiamo alla dilatazione di certi materiali, quali binari o asfalti, con costi di manutenzione e aumento dei rischi. Gli eventi meteorologici estremi, come temporali violenti, fulmini concentrati, inondazioni, esondazioni di fiumi, trombe d’aria, renderanno sempre più vulnerabili le aziende a rischio di incidente rilevante, con l’aumento delle probabilità di incidenti tossici e pericolosi, oltre al rischio per le popolazioni e le abitazioni civili. La pesca italiana potrebbe avere un serio problema, con la migrazione di pesci e l’arrivo di specie allogene e nocive.

Anche il turismo risentirà del cambiamento climatico, tanto che per gli impianti sciistici della Val d’Aosta si parla già di crisi per mancanza di neve; sempre più impianti saranno costretti a ricorrere alla neve artificiale, che ha forte impatto ambientale. La desertificazione, la perdita di biodiversità, le crisi idriche avranno impatti devastanti sull’agricoltura; basti pensare che, in base al Piano Nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici (Pnacc) del 2017, è previsto che i raccolti di mais e grano tenero perderanno il 30% di resa. Anche il settore enologico, fiore all’occhiello dell’Italia, ha sottolineato il rischio dovuto ai cambiamenti climatici: le coltivazioni di viti e ulivi tenderanno sempre più verso l’alta quota, con un ridimensionamento quantitativo e qualitativo del prodotto, come già riconosciuto da studi scientifici del settore. Per non parlare delle ondate migratorie, milioni di persone in movimento sia fuori che dentro l’Europa, con i conseguenti problemi di carattere sociale ed economico.

Cambiamento climatico: i costi

L’Ipcc ipotizza diversi scenari e strategie di mitigazione, che hanno ovviamente dei costi. Con l’innalzamento della temperatura di 1,5 °C stima un costo medio di investimenti nel sistema energetico di 2-400 miliardi di dollari tra il 2016 e il 2035, cifra che corrisponde al 2,5% del Pil mondiale. Tra i costi vi sono le misure previste per scongiurare l’innalzamento delle temperature e quelle per l’adattamento al cambiamento climatico. Lo spiega bene Carlo Carraro, vicepresidente del Working Group III dell’Ipcc, in un’intervista rilasciata a ENEA Web TV, il portale dell’Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, ripresa anche dal Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici.

“I costi del cambiamento climatico” sostiene Carraro “so-no difficili da stimare perché si tratta di un fenomeno di lungo periodo, non stiamo parlando di eventi che avranno un grande rilievo nel brevissimo termine, cioè nei prossimi dieci/vent’anni, ma di eventi che solo dopo il 2050 si manifesteranno in modo particolarmente intenso, e inoltre sono costi estremamente variabili nelle varie regioni del globo per cui è difficile parlare di un costo medio del cambiamento climatico. Ad esempio, nel Rapporto Stern pubblicato nel 2006 si stimava un costo del cambiamento climatico, in assenza di misure di intervento, pari a circa il 5-15% del Pil mondiale, ma questa è una misura aggregata che non dice molto, perché il cambiamento climatico avrà degli effetti probabilmente positivi in alcune regioni del mondo. Possiamo pensare alla Russia e, nel suo complesso, il Canada, che avranno dei benefici.

“Avranno degli effetti minimi o probabilmente neutri nei Paesi più sviluppati, nelle zone più temperate e sviluppate e avranno degli effetti catastrofici nei Paesi in via di sviluppo. Effetti catastrofici che poi si ripercuoteranno attraverso i mercati finanziari, attraverso il commercio internazionale anche negli altri Paesi. Quindi è una stima estremamente variabile. Il dato medio potrebbe essere, come detto, tra il 5 e il 10 o il 5 e il 15% nel caso peggiore tenendo conto degli impatti oltre il 2100; in questo secolo probabilmente l’impatto non andrà in media oltre il 2-3%, ma la variabilità e quindi le conseguenze disastrose nelle zone più vulnerabili del mondo, va tenuta in grande considerazione”.

Rispetto alla situazione italiana Carraro evidenzia che “l’Italia è una zona di confine e quindi avremo le regioni del Nord che saranno sostanzialmente risparmiate, anche perché hanno grandi capacità di adattamento, e le regioni del Sud che sono molto più vulnerabili perché sono al confine della regione climatica che subirà le variazioni più rilevanti e lì invece i danni potranno essere più consistenti. Le misure di mitigazione, vale a dire di riduzione delle emissione dei gas a effetto serra e le misure di adattamento, cioè l’adattamento dei sistemi economici a quello che rimane in termini di cambiamento climatico dopo aver mitigato, hanno dei costi che invece so-no più facilmente stimabili, anche perché sono costi di breve termine”.

In merito ai costi di mitigazione, sempre Carraro sostiene che “sono misure che dobbiamo prendere oggi o nei prossimi dieci/vent’anni, quindi più facilmente quantificabili. Qui c’è abbastanza consenso perché la gran parte degli studi, centinai di studi ormai a livello mondiale stimano, ancora una volta come media globale, un costo che va tra 1 e il 2% del Pil mondiale in questo secolo, costi più elevati mano mano che andiamo in là nel tempo. Allora se confronto questo numero con il valore dei costi del cambiamento climatico pensati prima, tra 1 e il 2% di costo di mitigazione e tra il 5 e 10% di costo del cambiamento climatico, mi accorgo che il costo per la mitigazione è sicuramente conveniente, cioè costa molto meno introdurre delle misure di mitigazione piuttosto che subire il cambiamento climatico. […]

“C’è da dire però che la mitigazione alla quale stiamo pensando non elimina completamente il cambiamento climatico. C’è un cambiamento climatico inevitabile che ci porterà comunque ad avere un incremento della temperatura di circa 2°C rispetto ai valori preindustriali e questo avrà degli impatti negativi. Quindi tenendo conto di questo costo, che è quello dell’adattamento, il costo complessivo potrebbe aggirarsi attorno al 3%. Comunque, in base alle stime che conosciamo oggi, è inferiore al costo del danno che il cambiamento climatico può infliggere soprattutto alle regioni più vulnerabili”.

Sempre Carraro, in uno studio a cura dell’Apat (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) in collaborazione con Jacopo Crimi e Alessandra Sgobbi della Fondazione Eni Enrico Mattei e del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, stila una dettagliata analisi della valutazione economica degli impatti del cambiamento. Questo documento, seppur un po’ datato (2008), dal titolo “La valutazione economica degli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e delle relative misure di adattamento”, resta forse uno dei pochi studi sui reali impatti fatto da scienziati.

Vi si stima: “Per l’Italia, il modello utilizzato in questa analisi calcola che il cambiamento climatico condurrebbe a una perdita annua di Prodotto interno lordo compresa tra lo 0,12% e lo 0,16%, se la temperatura salisse di 0,93°C nel periodo 2001-2050, e tra lo 0,16% e lo 0,20% se la variazione di temperatura fosse di +1,2°C da qui al 2050. Poiché gli impatti dei cambiamenti climatici si avvertiranno soprattutto nella seconda metà del secolo, il danno espresso in termini di perdita di Pil raggiungerà nel 2100 un range tra 0,9% e l’1,14% del Pil (sempre del 2100 a prezzi correnti) nel primo scenario e tra 1,02% e 1,28% del Pil nel secondo scenario.

“Nel 2050 si registrerebbe quindi una perdita di benessere equivalente alla riduzione di reddito nazionale di circa 20-30.000 milioni di euro a prezzi correnti. Si tratta di una cifra rilevante, pari a un’importante manovra finanziaria. Il valore sarebbe sei volte più grande nel 2100. […] È infine interessante disaggregare queste stime, per identificare i settori italiani più colpiti dal cambiamento climatico. In uno scenario di innalzamento della temperatura di 0,93°C nel 2050 rispetto al 2001, i settori che registrano una maggiore riduzione nella quantità fisica prodotta sono quelli dei servizi – da (-)0,71% a (-)0,87% – e alcuni settori dell’energia – petrolio (-)1,88%, gas (-)3,72%. Questi ultimi riflettono un calo nella domanda mondiale di gas e petrolio, dovuto principalmente alle minori necessità di riscaldamento invernale, mentre aumenta la domanda e la produzione di energia elettrica (+1,8%), anche per il maggior utilizzo di condizionatori. In uno scenario in cui al cambiamento climatico si affianchi anche un aumento dei fenomeni di desertificazione, sarebbe ovviamente il settore agricolo a registrare un forte calo di produzione, soprattutto per quel che riguarda la produzione di grano – (-)1,45% – ma anche di frutta e verdura.

“Va infine sottolineato che la stima del danno macroeconomico qui proposta non considera i costi ‘non di mercato’, ovvero che influenzano realtà non soggette a scambio e quindi che non hanno un prezzo (ad esempio, la biodiversità o il patrimonio artistico e architettonico). Né siamo pervenuti a una stima degli impatti sulle famiglie distinta per fasce di reddito. Infatti, anche rispetto a questa dimensione, gli effetti dei cambiamenti climatici in Italia saranno essenzialmente distributivi con fasce della popolazione e del sistema economico che subiranno danni importanti e altre che non saranno probabilmente toccate o potranno più facilmente adattarsi”.

Lo studio di Carraro viene ripreso anche dalla Strategia nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici 2015 (Snacc), documento predisposto dal Ministero dell’Ambiente: “Esistono pochi studi che tentano un’analisi complessiva degli impatti sul Pil italiano dei cambiamenti climatici” si legge nello Snacc, “Carraro si riferisce ancora alle ricerche condotte nell’ambito della Conferenza Nazionale sul Clima del 2007. La ricerca, che si basa sulla modellistica CGE11, dimostra che anche in uno scenario di minimo aumento della temperatura, circa 0,93°C rispetto al 2001, la perdita indotta dai cambiamenti climatici potrebbe essere compresa tra lo 0,12% e lo 0,16% del Pil nel 2050.

“Usando ad esempio il Pil dell’Italia nel 2009 come rifermento, ciò ammonterebbe a circa 2,5 miliardi di euro di mancata produzione di beni e servizi. La perdita economica potrebbe arrivare fi-no allo 0,2% del Pil se la variazione di temperatura fosse di +1,2 °C. Gli impatti aumentano in modo e-sponenziale nella seconda metà del secolo, con una riduzione del Pil nel 2100 sei volte più grande che nel 2050. Questi dati, sostanzialmente confermati dall’unico altro studio disponibile (McCallum et al., 2013), devono essere interpretati con cautela. L’approccio valutativo utilizzato considera solo marginalmente gli eventi estremi e non cattura né gli eventi catastrofici né le dimensioni più sociali degli impatti (quelle ad esempio legate al deterioramento della salute, all’incremento di mortalità, a e-ventuali spostamenti forzati delle popolazioni dalle zone colpite dal dissesto idrogeologico, etc.).

“Si basa poi sul Pil come indicatore economico di impatto. Questo, tra le sue molte limitazioni come indicatore di benessere, annovera anche quelle di non rilevare le perdite di stock, come ad esempio quelle relative ai valori fondiari, e quella di non rappresentare adeguatamente la dimensione ambientale ed ecologica. Lo stesso studio Carraro et al. (2008) ad esempio evidenzia co-me, se il danno, anziché in termini di Pil, venisse misurato in termini di conseguenze sulle possibilità di consumo delle famiglie, la perdita sarebbe molto più considerevole, nell’ordine di 20-30 miliardi di euro. I numeri evidenziati vanno quindi considerati co-me stime altamente per difetto dei danni potenziali”.

Sempre lo Snacc evidenzia: “Riguardo le valutazioni di danni diretti per settore, e tentando comunque di riassumere la grande eterogeneità di risultati, sembrerebbe che le perdite economiche più rilevanti da impatti climatici si materializzino nel settore turistico (17 e 52 miliardi di euro di perdita diretta nel 2050 per scenari climatici di +2°C e +4°C rispetto al 2000 rispettivamente). Anche questo dato necessita però di corretta interpretazione. L’alto ammontare dei costi diretti, e sul Pil complessivo, è infatti determinato dall’elevata importanza che questo settore ha nella produzione di valore aggiunto nel nostro Paese.

“Dipende inoltre da elementi altamente aleatori e di difficile determinazione come il comportamento futuro del turista tipo. Danni diretti elevati vengono evidenziati inoltre nel settore agricolo (fino a 13 e 30 miliardi di euro nel 2050 per un aumento di temperatura di 2°C e 4°C rispetto al 2000 rispettivamente) seguiti, ma a distanza, da quelli relativi ai fenomeni di dissesto idrogeologico (circa 550 milioni di euro annui nel 2050 associati per la precisione a fenomeni alluvionali derivanti dalla sola forzante climatica per uno scenario di aumento di circa 1°C rispetto al 2000). Anche quest’ultimo dato va interpretato con cautela.

“Da un lato infatti risulta molto difficile attribuire correttamente le componenti di costo al danno diretto o alle spese di adattamento; dall’altro individuare la componente di costo dovuta alla sola forzante climatica, è molto complesso. Inoltre, come più volte evidenziato nei vari studi presi in considerazione, aspetti come interruzione di servizi essenziali, costi di trasferimento delle popolazioni colpite e ovviamente impatti sulla salute hanno componenti non monetarie e sociali di difficile determinazione”.

C’è inoltre da considerare che queste stime dovrebbero essere riviste al rialzo, poiché l’ultimo rapporto IPCC discusso alla Cop 24 afferma che l’aumento delle temperature potrebbe superare 1,5°C.

È molto facile che i costi di mitigazione e di adattamento avranno un forte impatto sui bilanci pubblici e sulle fasce più deboli della popolazione. Direttamente o indirettamente, saranno i più poveri a pagare gli effetti della crisi ecologica. Pensiamo anche solo alla politica di aumento dei prezzi di carburante che ha scatenato il movimento dei Gilet Gialli in Francia, oppure al dibattito nostrano attorno all’ecotassa per le macchine inquinanti – non verranno colpite unicamente le auto di grossa cilindrata ma anche molte utilitarie medie – e all’ecobonus – che verrà concesso solo per macchine di un certo valore, intorno ai 30 mila euro. Ma questo varrà anche con le nuove norme di circolazione che colpiranno i veicoli di categoria da Euro 0 a Euro 4, ossia immatricolati fino al 2008, di certo in mano a chi non si può economicamente permettere di cambiare spesso l’auto.

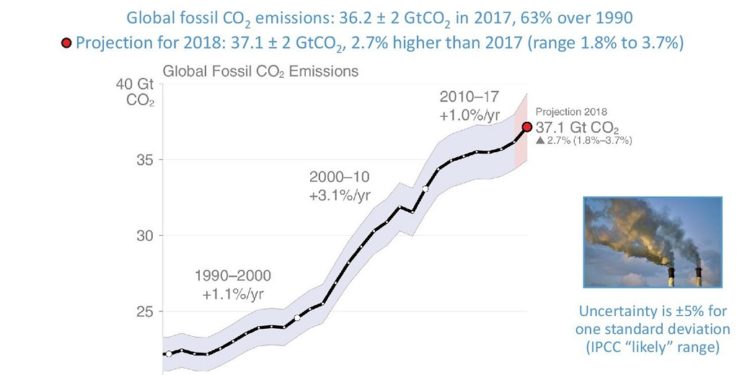

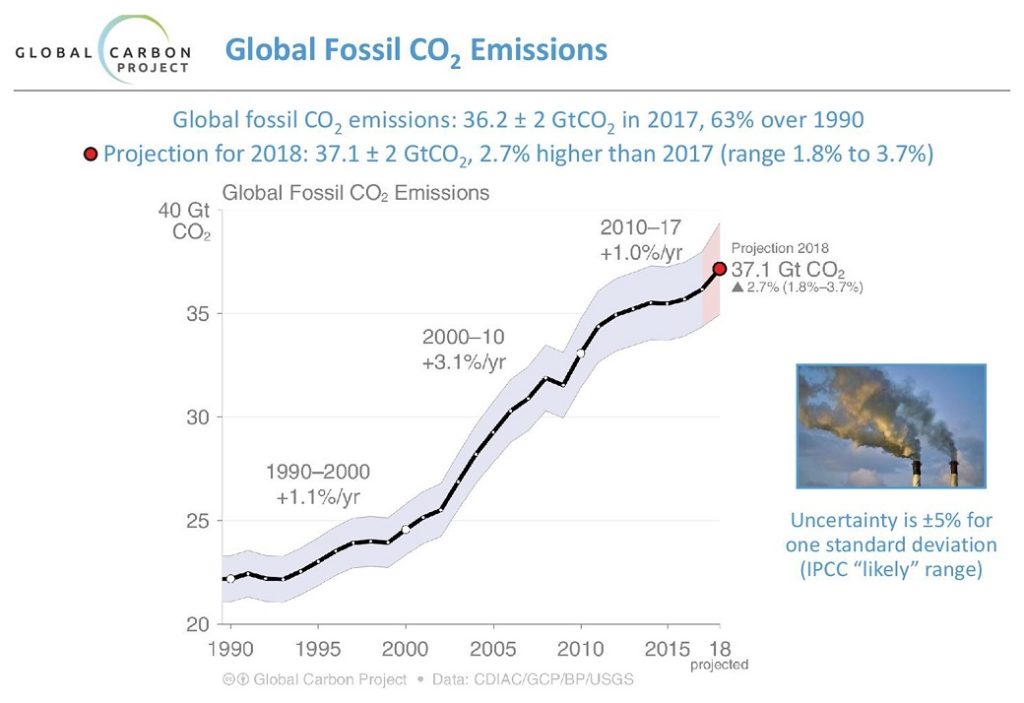

E proprio mentre si discuteva a Katowice usciva un altro rapporto tecnico, il Global Carbon Project, che mette in evidenza come le emissioni di gas serra provenienti da combustibili fossili e industria siano tornate a crescere dal 2017, con la prospettiva di un ulteriore aumento nel 2018 del 2,7%, portando a 37,1 Gt (gigatone) di CO2 emessa a livello mondiale; un aumento sostanzioso, visto che il trend di crescita dal 2010 al 2017 è stato in media di 1% ogni anno (vedi Figura 1). In cima alla lista la Cina con 10,3 Gt (un aumento del 4,7% delle proprie emissioni), poi Stati Uniti con 5,4 Gt, Unione europea con 3,5 Gt, India con 2,6 Gt (vedi figura 2). Dati che ci fanno capire la disparità di emissione tra gli Stati: nel 2017 la Cina è stata responsabile del 27% delle emissioni totali, mentre gli Usa del 15%.

Quel che non si fa, invece, è affrontare la questione dei trasporti, fondamentale perché è un settore tra i primi responsabili dell’effetto serra e per altri inquinanti come il particolato, oltre a essere in cima alla lista anche per consumi energetici. Serve l’ammodernamento dei servizi pubblici per favorire qualitativamente e quantitativamente il pendolarismo e il disincentivo all’utilizzo dei mezzi su gomma, e lo stesso discorso vale per il trasporto merci, che sarebbe da passare su binario, ma non facendo grandi opere come Tav e Terzo Valico, perché le priorità sono ben altre.

Per scongiurare l’aumento oltre 1,5°C, il report uscito dalla Cop24 indica anche misure drastiche, come la riduzione entro il 2030 del 45% di emissioni di anidride carbonica rispetto ai livelli del 2010, e propone di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Vorrebbe dire un cambio totale di politica economica ed energetica a livello mondiale, con un forte ridimensionamento delle fonti fossili, non solo carbone ma anche petrolio e gas naturale. Ecco perché si è avuta l’opposizione dei principali Paesi legati alle fonti fossili.

A livello pro capite possiamo invece notare altri dati: negli Usa si producono in media 16,2 tonnellate di CO2 per persona, mentre nella Ue e in Cina 7 tonnellate, di fronte a una media mondiale di 4,8 tonnellate; in India, nonostante sia il quarto Paese per emissione, il livello pro capite è solo di 1,8 tonnellate, indice dell’estrema povertà del popolo indiano.

Nonostante gli impegni presi in questi anni dai vari vertici mondiali, la situazione non sembra quindi per nulla migliorare. I vertici sul clima sono belle passerelle che dimostrano la totale incapacità del capitalismo di risolvere il problema del cambiamento climatico. Se ne parla dal 1992 eppure non si trovano soluzioni se non marginali e di certo non incisive, perché i profitti attorno alle fonti fossili sono alti, mentre le rinnovabili registrano oggi l’impossibilità di produrre la stessa quantità di energia a parità di utili. Quindi nessun vertice mondiale riuscirà nel breve tempo a imporre uno stop al fossile. Proprio per questo le potenze mondiali e le principali corporation cercano soluzioni fantasiose intorno al concetto di ‘carbone pulito’ e di Carbon capture storage, cattura e stoccaggio sotterraneo di anidride carbonica, di fatto una creazione di discariche sotterranee di gas climalteranti.

Il problema del cambiamento climatico non troverà soluzione finché non verrà messo in discussione il modello di sviluppo economico capitalistico, basato sulla sovrapproduzione delle merci e l’irrazionalità.

1) Cfr. Enrico Duranti, Cambiamento climatico Kyoto e Cop 21: lo stoccaggio di CO2, Paginauno n. 52/2017