Manfred Spitzer*

L’impatto negativo dell’utilizzo di smartphone e screen media nella scuola

Voglio dire fin dall’inizio che non sono antidigitale, non sono contro i computer, non sono contro gli smartphone; al contrario, sono splendidi strumenti. La mia professione medica non sarebbe possibile, la scienza in generale non sarebbe possibile, senza la tecnologia digitale. Quindi sono qui come scienziato, come medico, e non sono contrario. Tuttavia, qualsiasi cosa abbia degli effetti comporta anche dei rischi e degli effetti collaterali, che non vengono né citati né sottolineati. In particolare gli smartphone, l’ultima incarnazione della tecnologia digitale, non sono mai stati valutati seriamente per quanto riguarda le conseguenze sulla salute, sull’istruzione, sulla società. Queste conseguenze non volute in realtà sono molto gravi, e voglio sottolinearlo fin dall’inizio.

Cominciamo a illustrare alcuni rischi ed effetti collaterali sulla salute, per quanto riguarda il corpo: dalla cattiva postura al sovrappeso, ma anche al diabete, all’ipertensione. Questi ultimi sono due fattori di rischio al primo posto come possibile causa di morte, e guardando i numeri la loro incidenza è raddoppiata. C’è un’ampia evidenza nella letteratura medica, per esempio, di come l’insonnia porti all’aumento dei disturbi legati al diabete e il diabete all’aumento di ictus e infarti nella popolazione: queste cause hanno raddoppiato il numero dei morti.

Lo stesso vale per l’ipertensione e per la miopia. Per mettere a fuoco l’occhio si ‘allunga’; ma se si allunga troppo vede sfocato e richiede una correzione della miopia. Gli occhi dei bambini sono troppo piccoli e si ingrandiscono finché non riescono a mettere a fuoco. Se si guarda a distanza ravvicinata, e poiché lo smartphone è molto piccolo viene guardato da vicino, l’occhio si ‘allunga’; nei bambini che usano lo smartphone anche dalle tre alle cinque ore al giorno, l’occhio si ‘allunga’ e così diventano miopi e finiscono per avere bisogno degli occhiali.

In Europa il tasso di miopia è normalmente tra l’1 e il 5%, ma tra i giovani è tra il 30 e il 50%; in Cina è all’80%, in Corea del Sud, Paese primo produttore di smartphone, è del 95%. Questa è quella che noi medici chiamiamo ‘pandemia’. Non sto scherzando. Tanto premesso, la miopia comporta il rischio di cecità in età avanzata: è una percentuale piccola, diciamo il 5%. Ma, per fare un esempio, riprendendo il dato della Cina, l’80% di quasi un miliardo e 300 milioni sono circa un miliardo di persone miopi; il 5% significa che ci saranno 50 milioni di ciechi in più tra qualche decennio. Questo solo in Cina. Quindi sto parlando di numeri reali, di malattie reali, che derivano dall’uso degli smartphone che provoca un’alterazione sul normale sviluppo dell’occhio. È un fattore preoccupante. Cosa possiamo fare?

Lo stesso avviene per l’istruzione, perché anche il normale sviluppo cerebrale è alterato dall’utilizzo degli smartphone. Non c’è un modo giusto di guardare lo schermo di uno smartphone. Se lo si usa per cinque minuti va bene, ma per i bambini e per gli adolescenti è un problema notevole. Per noi adulti non è un problema, possiamo guardarlo a lungo perché i nostri occhi sono già formati; magari possono essere danneggiati, ma solo lievemente, mentre per i bambini, i cui occhi sono in fase di sviluppo, è un problema grave.

Ci sono tante altre malattie che possono insorgere dall’uso degli smartphone, ma per esigenze di tempo mi limito a dirvi che io sono uno psichiatra e in psichiatria si studiano la dipendenza, l’aggressione, l’ansia, la depressione, la diminuzione dell’empatia, la diminuzione del grado di soddisfazione nella vita.

In Gran Bretagna è stato fatto uno studio in cui si evidenzia che le ragazze che passano più di tre ore su Facebook a tredici anni, hanno il doppio dei rischi di essere depresse a diciotto anni. Una ricerca americana ha rilevato, per esempio, che il tasso di suicidi negli ultimi sette anni tra le ragazze giovani è raddoppiato: un raddoppio del tasso di suicidi in un Paese così popolato significa migliaia di persone in più che muoiono. Negli uomini è aumentato del 30%, tra le ragazze è cresciuto del 100%. Sempre negli Stati Uniti, sono stati esaminati 500.000 giovani e si è riscontrato che maggiore è il numero di ore che passano di fronte agli schermi, maggiori sono i comportamenti suicidi. Si tratta di uno studio pubblicato un anno e mezzo fa. C’è dunque una correlazione diretta, sicuramente c’è qualcosa che non funziona.

Sono dati che non leggiamo sui giornali. Sulla stampa tutti dicono che il digitale è il futuro, perché abbiamo la lobby più potente del mondo, con tasche e portafogli molto grandi, che ci racconta continuamente quanto è splendido questo progresso di digitalizzazione. Ebbene, nella sola Germania, la lobby del tabacco costa ogni anno 140.000 morti, il che vuol dire 7 milioni di morti nei prossimi cinquant’anni. La lobby digitale è molto più potente e provoca molti più morti. Se non crediamo a queste cifre atteniamoci all’evidenza medica: quelli che seguono sono dati che provengono tutti dalla letteratura medica.

Passiamo ad analizzare i rischi e gli effetti collaterali sull’istruzione: abbiamo una diminuzione dell’istruzione, ovvero un calo dell’attenzione, dell’apprendimento, della conoscenza e una maggiore demenza. Il mio primo libro apparso in Italia si intitola Demenza digitale, ma l’espressione scelta non è mia e i dati riportati non sono miei. Partiamo dalla diminuzione dell’attenzione. Sono stati fatti molti studi in merito: in quello più ampio sono stati presi in esame 7.000 adolescenti cinesi e si è visto che tanto maggiore era il tempo passato allo smartphone, che è il dispositivo digitale più utilizzato, tanto maggiore era la probabilità di soffrire di iperattività e disturbi dell’apprendimento (ADHD).

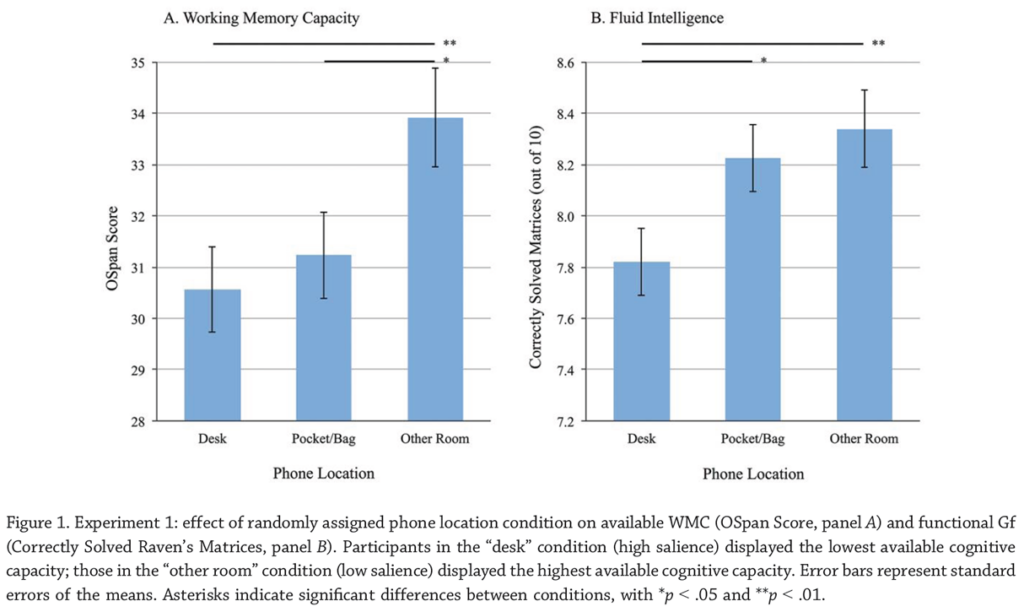

Che cosa succede se squilla il cellulare? Uno studio di circa dieci anni fa evidenzia una diminuzione dell’attenzione e della memoria: se si misura l’attenzione nel momento in cui il telefono squilla, ovvero proprio mentre sta squillando, già si vede una diminuzione dell’attenzione. Questo è palese ed è stato rilevato dieci anni fa. Più recentemente, nel 2017, si è studiato cosa succede quando il telefono è semplicemente presente, inattivo: ebbene, c’è un condizionamento diverso a seconda che il telefono stia sul tavolo, nello zaino o nella stanza a fianco. Si è fatto un test computerizzato sulle capacità di concentrazione, un test di memoria e un test standard sul quoziente intellettivo: sono esami che si fanno da decenni. Ebbene, cosa succede in questi casi? Se il telefono è sul tavolo, diminuisce la capacità di memoria e di pensiero.

Nei grafici A e B (Grafico 1, pag. 55) viene indicata la capacità di memoria e la ‘quantità’ di pensiero: da sinistra a destra i grafici indicano la riduzione di queste capacità a seconda che il cellulare sia sul tavolo, nella tasca/zaino o nell’altra stanza. Si tratta di un test che misura l’IQ: se lo misuriamo con il cellulare sul tavolo, la differenza registrata è quella rilevabile nel passaggio dalla scuola media alle superiori. È un test facile da fare, ma personalmente non lo avrei fatto perché mai avrei pensato che gli effetti della presenza di uno smartphone fossero così significativi. La ragione è semplice: se lo smartphone è sul tavolo attira costantemente un po’ della nostra attenzione. Possiamo guardarlo, e quindi ci vuole forza di volontà per non farlo. È quindi richiesto uno specifico sforzo della volontà, misurabile con questi test. Ci raccontano che è un importante strumento di apprendimento: non è vero. È soprattutto uno strumento di distrazione. Molti studi e ricerche dimostrano una diminuzione dell’apprendimento.

Parto da uno studio del gennaio 2019 fatto su 2.500 bambini: ebbene, si riscontra una chiara associazione fra lo sviluppo cognitivo all’età dell’asilo (dai due ai cinque anni) e l’utilizzo di media che fanno uso di schermi. Oggi le evidenze scientifiche vengono pubblicate in modo molto criptico; nella documentazione agli atti riporto i risultati dello studio del 2019 condotto, ripeto, su 2.500 bambini insieme ai loro genitori. Mettendo a confronto il dato relativo al tempo che un bambino di due anni passa davanti allo schermo, con il test del suo sviluppo cognitivo, si evince chiaramente una relazione diretta tra i due dati. C’è sicuramente un rapporto tra il tempo trascorso davanti a uno schermo a due anni e lo sviluppo cognitivo a tre anni. Non è che se vi è un minore sviluppo cognitivo, si ha una maggiore propensione a stare dinanzi a uno schermo: vale invece il contrario. Il tempo che il bambino di due anni passa davanti allo schermo, ne comporta un minore sviluppo cognitivo a tre anni. E, analogamente, è il tempo che un bambino di tre anni passa davanti allo schermo che pone le basi per un minore sviluppo cognitivo a cinque anni. Stiamo parlando di uno studio molto autorevole, pubblicato su una rivista di medicina importante, secondo cui i dispositivi con schermo non dovrebbero entrare negli asili. Punto. Tutto il resto è retorica.

Spesso si dice che negli asili c’è bisogno dei tablet perché i bambini devono abituarsi a utilizzare la tecnologia. È sbagliato, perché impareranno a utilizzare le mani solo per passarle sullo schermo, e come dimostrano le neuroscienze, invece, è la rappresentazione sensoriale e motoria che consente di sviluppare la cognizione ad alto livello. E questo perché le aree di conoscenza cognitiva di più alto livello non sono collegate al mondo esterno: lo sono solo per il tramite delle rappresentazioni sensoriali e motorie. Se muove solo la manina sullo schermo, il bambino non sarà mai in grado di sviluppare una rappresentazione sensoriale che consenta di distinguere tra i vari oggetti. Il ritorno sensorio su uno schermo di vetro è pari a zero: il bambino non impara a distinguere se sta toccando metallo piuttosto che marmo, ferro o legno. Quindi, quando mettiamo un bambino dell’asilo di fronte a un touch screen e gli facciamo usare l’Ipad, riduciamo il suo sviluppo cognitivo. Non è per niente istruttivo.

Passiamo alla scuola elementare, ai bambini dagli otto agli undici anni. Parliamo di uno studio che ha esaminato 4.524 bambini di 21 scuole degli Stati Uniti nel periodo settembre 2016/settembre 2017: si è esaminata la correlazione tra sonno, sport e dispositivi con schermo, e lo sviluppo cognitivo. C’era un piccolo effetto positivo sullo sviluppo cognitivo derivante dal sonno, un piccolo miglioramento derivante dallo sport e, per contro, un enorme effetto negativo derivante dall’uso degli screen media, ovvero i dispositivi con schermo. Quindi, si registra un limitato effetto positivo del sonno e dello sport sullo sviluppo cognitivo e un forte impatto negativo derivante dall’uso di dispositivi con schermo.

C’è poi una ricerca che riguarda i quattordicenni: più si utilizza lo smartphone, minore è lo sviluppo accademico, aumenta l’ansia, aumenta l’insoddisfazione della vita. La platea di riferimento è composta da ragazzi da 14 a 16 anni, con effetti molto chiari.

Quando si impara meno, si sviluppa minore conoscenza. E questa, di nuovo, non è una mia opinione: un documento pubblicato nel 2017 dimostra che gli studenti stanno meglio senza un laptop in classe. Questa ricerca mette insieme molte prove che sono state raccolte a conferma. Nella documentazione agli atti riporto alcuni studi originali che ne hanno preceduto un altro, pubblicato a fine 2017: si chiama Logged In and Zoned Out. La Germania ha speso 5 miliardi di euro per avere sistemi wireless nelle classi – non riesco a dirlo senza arrabbiarmi, perché vi darò i dati di quello che sta succedendo a causa di questa scelta – e il governo ha voluto assegnare un computer a ogni ragazzino. Quindi, è stata costituita una nuova classe dove tutto è computerizzato, perfino tra studenti e insegnanti a volte si parla attraverso il dispositivo. Il mainframe, il server, controlla quello che ogni studente fa al computer e, dopo 15 settimane di corso, si dà un esame sul suo utilizzo. Ebbene, il primo risultato è che il 34% del tempo del corso di studio è stato speso per usi non accademici: gli studenti hanno passato tempo su Facebook, hanno fatto shopping, hanno letto email, hanno chattato, hanno letto notizie, hanno guardato i video, hanno giocato sul computer. Ognuno di questi usi è correlato negativamente al risultato dell’esame, ma questo è ovvio: se si passa il tempo a non studiare non si impara, e la ricerca lo dimostra chiaramente.

Poi c’è un secondo risultato molto interessante, svolto su un centinaio di ragazzi. Ognuno di loro ha studiato al computer quattro materie scolastiche e, tenendo in considerazione la correlazione tra l’attività al computer su materie di studio curriculari e il rendimento scolastico, il risultato finale è stato pari a zero. Lo ripeto: il miglioramento dato dal computer è stato pari a zero. Quindi, non è vero che più tempo gli studenti passano al computer studiando la materia, più imparano. Se il computer fosse una pillola contro la stupidità, diremmo che non ha alcun effetto sul miglioramento della conoscenza e ha molti effetti collaterali negativi. Una simile ‘pillola’ non sarebbe mai approvata, la Food and Drug Administration non l’avrebbe mai autorizzata per scopi didattici.

All’Accademia militare americana di West Point è stato recentemente condotto uno studio randomizzato su 50 classi e 726 studenti: 17 classi hanno ricevuto un laptop e un tablet, 15 classi hanno ricevuto soltanto un tablet e 18 classi hanno ricevuto nulla. Poi hanno lavorato in base al principio business as usual, agendo cioè come al solito. Hanno lavorato un intero semestre, seguendo il normale programma didattico, e alla fine hanno fatto diversi esami. Il risultato è stato chiarissimo: gli studenti che non avevano mezzi digitali sono risultati del 20% migliori di quelli appartenenti agli altri due gruppi. Ricordo che siamo a West Point: si tratta quindi di gente molto motivata, molto impegnata, di giovani che spendono tanti soldi perché vogliono fare una carriera. E se va così male a West Point, sarà molto peggio in tutte le altre strutture di istruzione. Molto peggio sarà nelle scuole, dove i ragazzi hanno un minore bagaglio informativo, e forse andrà peggio in tante università, dove gli studenti talvolta – come accade in Germania – vanno a passare il tempo solo per avere l’assicurazione sanitaria gratuita per un paio di anni. Quindi, anche su persone molto determinate come quelle che frequentano l’Accademia militare di West Point, si verifica questo significativo effetto negativo.

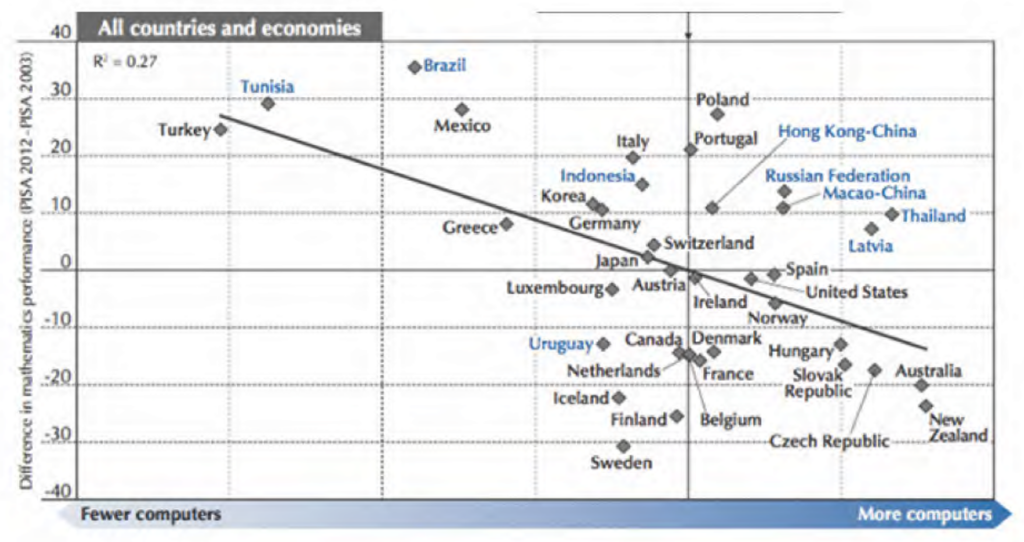

Da ultimo, vengo allo studio PISA, che tutti conosciamo. Si tratta di quindicenni che vengono esaminati ogni due/tre anni, con una valutazione fatta in 32 Paesi OCSE e in altri 25 Paesi non OCSE. Il direttore del Dipartimento istruzione dell’OCSE, nel settembre 2015, ha pubblicato una ricerca nella quale è stato osservato il rendimento dei quindicenni di questi 50 Paesi, misurato sul livello di competenza dei ragazzi negli ultimi dieci anni. I livelli miglioravano o peggioravano? È stato realizzato un grafico (Grafico 2, pag. 58), dove lo zero si trova a metà; quindi, quelli che stanno sopra lo zero, nella metà superiore, sono i più bravi, quelli che sono migliorati, mentre quelli al di sotto dello zero sono gli studenti che sono peggiorati. L’asse dà conto di quanto è stato speso nel Paese in quell’arco di tempo, a livello di computer pro-capite. Se il computer fosse uno strumento buono per l’istruzione ci si aspetterebbe che, più si spende, più i ragazzi migliorano; mentre, se si spende di meno, questi peggiorano. I grafici invece di mostrano che più un Paese ha speso per la digitalizzazione, e meno si è sviluppato negli ultimi 10 anni.

L’Australia, dopo aver investito 2,4 miliardi di dollari australiani sulla digitalizzazione nel 2008, ha registrato nei successivi dieci anni un peggioramento notevole dei livelli di apprendimento. La Germania non ha investito tantissimo, un fatto che viene spesso criticato sui giornali, e tutto sommato ha avuto un miglioramento del 10% nell’ultimo decennio. Dai grafici quindi si evince che i dati su un campione di oltre un milione di studenti di 50 Paesi non portano affatto alla conclusione che digitalizzando le scuole i ragazzi impareranno di più! Non c’è modo di arrivare a una simile conclusione!

Poiché sono il primo a intervenire in questa indagine, sono sicuro che tanti che ascolterete dopo vi parleranno di quanto è bella la digitalizzazione. Ebbene, chiedete di avere le prove, di vedere quali studi sono stati utilizzati per dimostrarlo. Quando io l’ho fatto, qualcuno ha risposto che sicuramente degli studi esistono, ma ogni volta che ho chiesto che mi venissero forniti, nessuno mi ha poi mandato niente. E se anche qualcuno mi ha inviato qualche ricerca, era evidente quanto fossero infondate e guidate dall’interesse. Se uno è uno scienziato, si rende facilmente conto, al primo sguardo, che le ricerche che affermano il contrario di quanto sto dicendo sono un non sense, delle fesserie.

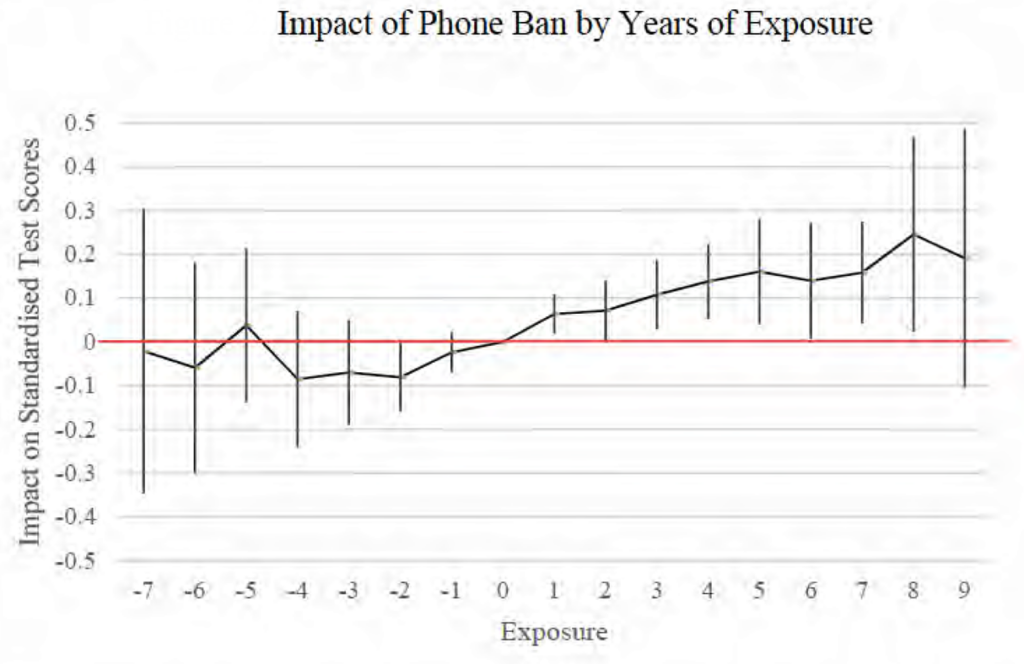

Uno studio del Regno Unito ha osservato cosa succede quando si vieta il cellulare nelle scuole. È stato condotto da un economista di Londra su 90 istituti che, tra il 2002 e il 2012, hanno introdotto il divieto dell’utilizzo del cellulare a scuola. Quindi, sono stati esaminati tutti i voti di oltre 130.000 studenti ogni anno, per cinque anni, prima e dopo il divieto di usare gli smartphone. Sono stati messi insieme i dati, assegnando il valore zero al momento in cui è iniziata l’osservazione, e sono stati valutati 130.000 voti ricevuti dagli studenti a fine anno. Ebbene, ecco i dati (Grafico 3, pag. 61). Considerando zero il momento in cui è partito il divieto dei cellulari, un anno dopo gli studenti hanno migliorato i voti in modo significativo, e l’anno dopo hanno fatto ancora meglio, e così via, sempre meglio. E il miglioramento è iniziato dal giorno in cui sono stati tolti gli smartphone nelle scuole. Questa è un’altra prova che dimostra che gli smartphone sono una distrazione, non servono e sono nocivi per l’apprendimento. Prima c’era una curva che saliva e scendeva intorno allo zero, poi, sin dal primo anno, subito si parte con una curva che segna una significativa tendenza in aumento.

Con tutti questi dati a disposizione, gli studiosi hanno potuto articolare le analisi dei sottogruppi. Lasciatemi dire di una di queste, che ritengo molto importante: hanno esaminato i cambiamenti apportati ai voti dal divieto di smartphone, misurando i voti stessi. Quindi hanno esaminato il 20% dei ragazzi che hanno avuto i voti peggiori, poi il 20% di quelli che hanno fatto un po’ meglio, il 20% in posizione centrale e così via, esaminando il cambiamento di cinque gruppi in base al voto. I ragazzi che facevano peggio hanno beneficiato di più del divieto di usare i cellulari; i migliori non hanno cambiato i propri risultati. Questa tendenza corrisponde a tutti i dati reperibili anche in altre analisi: personalmente ho letto altre sei ricerche dove è stata fatta questa misurazione, e tutte e sei hanno dimostrato chiaramente che gli studenti che non vanno bene, peggiorano quando si introducono i computer nelle scuole, mentre quelli che vanno meglio non modificano il loro rendimento. È importante, perché in Germania molti politici e le maggiori associazioni delle industrie del settore digitale sostengono continuamente, nelle loro pagine web, che a ogni ragazzo figlio di disoccupati è necessario dare uno strumento digitale gratuito e l’accesso gratuito al web, in modo che possa avere a portata di mano tutta la conoscenza del mondo; e sostengono che la digitalizzazione consente di colmare il divario educativo tra chi ha e chi non ha. Questo è un pio desiderio e anzi è vero il contrario. Se si introducono apparecchi digitali nelle scuole, si aumenta il divario di apprendimento tra chi ha e chi non ha. Quindi l’idea di digitalizzare per dare una chance ai poveri è sbagliata: la digitalizzazione toglie le possibilità ai poveri, non gliele dà: questo è un punto politico molto importante da sottolineare.

Abbiamo parlato della minore conoscenza. Ci sono tantissimi studi. Ho depositato i dati di una ricerca, pubblicata su una rivista scientifica nel 2011, condotta da un professore di Harvard e della Columbia. È basata su cinque esperimenti molto semplici: sono state date delle informazioni attraverso dei libri, delle riviste scientifiche, Google, oppure libricini e opuscoli, e cinque giorni dopo è stato valutato quanto rimaneva nella memoria, quanto si era imparato. Ebbene, hanno riscontrato per cinque volte la stessa cosa, ovvero: se si danno le informazioni tramite Google, si impara di meno, si impara il minimo. Questo studio è stato condotto circa dieci anni fa. Forse è la prima volta che ne sentite parlare, ma sono informazioni disponibili, pubbliche e i dati parlano chiaro.

Passiamo ai libri di testo elettronici. Secondo quanto pubblicato su una rivista scientifica nel 2012, si impara di meno utilizzando i libri di testo elettronici rispetto ai libri cartacei. Sono state pubblicate una serie di meta-analisi che raffrontano diverse centinaia di studi che comparano la lettura su carta e la lettura su schermo. A novembre del 2018 sono usciti i risultati di queste meta-analisi. È emerso che leggere da un libro cartaceo consente di memorizzare meglio rispetto alla lettura da uno schermo. Ci sono centinaia di studi che giungono alla stessa conclusione.

I cervelli non fanno download. Un computer può scaricare qualcosa perché ha un hard drive e una CPU: la CPU si occupa del calcolo dei numeri mentre l’hard drive si occupa della memoria. Il vostro cervello contiene 100 miliardi di neuroni, che elaborano le informazioni attraverso un sistema di segnalazione che li collega fra loro. Tutto ciò cambia le connessioni tra neuroni, quindi il grado di connettività. Più c’è cross feeding, più c’è questo fuoco incrociato, maggiore è la connettività, e si migliora la performance del dispositivo: il nostro dispositivo è la memoria. Non abbiamo una divisione tra la memoria e l’elaborazione dei numeri, sono la stessa cosa: sono i neuroni e le loro connessioni. I cervelli quindi cambiano attraverso il loro utilizzo, ed è il fatto più importante che possiamo derivare dagli studi delle neuroscienze negli ultimi cinquant’anni. Il cervello, l’encefalo, si modifica attraverso l’utilizzo: più lo si utilizza, più cambia.

Avete letto molto dei nativi digitali. A volte si dice: è outsource, e quando è outsource c’è più spazio per fare altre cose, e si possono fare meglio. Non è così, è una enorme sciocchezza: non si migliora la capacità di imparare il cinese a vent’anni, quando magari si è saltato l’inglese al ginnasio, perché si è liberato spazio nel centro che si occupa della elaborazione linguistica. Non è così. Quante più lingue si conoscono, tanto più bravi si diventa nell’imparare altre lingue. Non c’è questo concetto del risparmio di spazio nel cervello. Quello che non si è appreso da giovani, o da ragazzi, non ci dà più spazio per imparare altre cose, in realtà ci impedisce di imparare altro. È una cosa molto importante, ma è un’informazione che non è contenuta nelle notizie che si diffondono sui nativi digitali. Si dice sempre che è fantastico che non sappiano nulla, perché così sono tabula rasa e possono imparare tante altre cose. No, è proprio il contrario: più si sa e migliore è l’apprendimento, sotto tutti i punti di vista. E una cosa ovvia e davvero banale.

Ancora: si dice “non c’è bisogno di conoscere nulla, perché possiamo googlare tutto”. Anche questa è una sciocchezza, perché per usare Google dovete già conoscere delle cose. È la vostra conoscenza preesistente che vi consente di selezionare i risultati che ottenete attraverso la ricerca su Google; se non aveste una conoscenza preesistente, non avreste domande da porvi e non utilizzereste comunque Google. Se non sapete nulla, non sarete in grado di utilizzare Google.

Non so se conoscete il cosiddetto morbus Google: è un bellissimo esempio di ciò che ho appena detto. Vi è uno studio pubblicato da ingegneri della Microsoft nel 2009, ottenuto analizzando diverse migliaia di ricerche mediche nel più grande motore di ricerca del mondo. È stato riscontrato che solitamente si comincia dalla ricerca di un mal di testa, tremori e quant’altro, e poi, a un certo punto, dopo 0,1 secondi, si finisce per passare, per esempio, al tumore cerebrale o alla SLA e si può arrivare al decesso. Ci sono persone devastate dopo questa esperienza, e la loro ricerca al computer non giunge a una conclusione, perché magari il giorno dopo si fa una nuova ricerca e poi si va da un medico. Alla società tedesca, questa dinamica è costata l’1 o 2% della spesa sanitaria. È il morbus Google, il morbo di Google, ci sono ricerche anche su questo: un miliardo al giorno. Una spesa causata da persone che sanno nulla di medicina, e che usano Google per ricerche su sintomi e malattie.

Qual è la conclusione? È molto semplice: se si usa Google per scopi medici, è bene essere un medico. Solo allora si può utilizzare veramente Google, perché si hanno le conoscenze che bisogna avere per usarlo. Non esiste una competenza mediatica, o un’alfabetizzazione mediatica, che ci consentano di utilizzare Google e di capire cosa è vero e cosa è falso, se prima si sa nulla. Queste capacità non esistono, ed è dimostrato chiaramente: non possono esistere. Se si sa qualcosa, si può sapere qualcosa di più; ma in assenza di una conoscenza preesistente, Google è inutile.

Ma in che modo la conoscenza arriva nel nostro cervello? Non usando Google. Vi ho fatto vedere lo studio scientifico che dimostrava proprio questo. Se ci si vuole preparare, se si vuole preparare la prossima generazione per l’era digitale, c’è una cosa che non si deve fare nel periodo della scuola: usare Google. Perché è importante che questa generazione acquisisca delle conoscenze. Solo una volta in possesso di queste conoscenze, sarà in grado di utilizzare Google. Non si può imparare a utilizzare Google usando Google, non ha senso.

Vi mostro ora i dati relativi a 1,8 milioni di corsi online, per darvi un’idea di quanto ampia sia la letteratura su questo tema, dove si illustra la percentuale di successo a seconda dell’indice di sviluppo del Paese dell’utente: quella dell’e-learning, tra il 2 e l’8%, è pessima, a pensarci. Se fossi un dottore e avessi inventato un nuovo metodo per operare, e tra il 92 e il 98% dei pazienti morisse sul tavolo operatorio, non diventerei famoso. Ma l’e-learning viene considerato il metodo migliore per imparare.

C’è una correlazione molto chiara tra la conoscenza pregressa e la conoscenza acquisita: quanto maggiore è, in media, la conoscenza delle persone nel Paese d’origine, tanto maggiori sono le possibilità di avere successo in un corso di e-learning. È stato dimostrato molte volte: l’e-learning è pessimo nel trasferimento delle informazioni, specialmente nei confronti di coloro che non hanno conoscenze. Io potrei seguire un corso online perché sono un professore, ho dei dottorati di ricerca, ma gli studenti giovani che vanno a scuola non potrebbero, ed è molto importante sottolinearlo.

Scrivere a macchina o al computer non facilita l’apprendimento rispetto alla scrittura a mano. Mueller e Oppenheimer della Silicon Valley, dell’Università di Princeton, hanno condotto uno studio nel 2014, facendo quattro esperimenti con una classe molto numerosa: metà degli studenti ha utilizzato una penna, mentre gli altri hanno usato un dispositivo elettronico. Dopo la lezione hanno sottoposto agli studenti un questionario a risposta multipla: ebbene, chi aveva scritto a mano è andato molto meglio degli altri. Il motivo è semplice: quando si scrive al computer ci si può persino dimenticare quello che la persona sta dicendo: non si pensa, ci rimane solo la voce in testa e si trascrive. È il pensiero che si elabora quando si ascolta qualcuno, che cambia il nostro cervello. Ancora una volta: è il cervello che cambia con l’utilizzo. Se si scrive, non si può scrivere velocemente quanto una persona che sta parlando, quindi bisogna concentrarsi su quello che è importante, su cosa dobbiamo annotare per riportare un fatto, su come dobbiamo organizzare gli appunti.

I libri di testo, quanto più sono digitalizzati, tanto peggiori sono. Se si studia su libri in cui i riferimenti o la bibliografia sono sostituiti da hyperlink e le fotografie dai video, l’apprendimento peggiora. Se si trasferisce un libro su uno schermo con il PDF, l’apprendimento peggiora, anche se non quanto una digitalizzazione completa. E ciò avviene perché se si sfruttano appieno le potenzialità di digitalizzazione, con un libro di testo con hyperlink e video, l’esito educativo sarà peggiore. È importante, perché a volte si dice che bisogna imparare a utilizzare in modo migliore le tecnologie digitali, e dobbiamo profondere maggiori sforzi nell’utilizzare al meglio queste capacità. In realtà, gli sforzi profusi in tal senso, vanno a inficiare l’apprendimento.

Salto la parte della mia presentazione relativa alla società, ma vi posso dire che ci sono chiare evidenze su Science e Nature, due riviste scientifiche molto importanti, sul fatto che quando c’è Twitter, si hanno subito fake news. Con YouTube si ha la radicalizzazione della popolazione mondiale, perché l’algoritmo principale solitamente vi raccomanda la visione di video sempre più radicali. L’80% del contenuto di YouTube è raccomandato da YouTube stesso, e l’algoritmo vuole incollarci allo schermo. Per questo motivo ci dà un video più radicale, ogni volta che ne propone uno nuovo. Dal momento che la popolazione mondiale trascorre quotidianamente un miliardo di ore a visionare YouTube, ciò si traduce in 800 ore di video più radicali visionati ogni giorno. Questa è radicalizzazione per definizione, perché si visionano più video radicali rispetto a quelli che inizialmente si volevano vedere.

Facebook ci spia. Conoscete lo scandalo della Cambridge Analitycs. Quello che mi ha colpito, è che tutto fosse già stato pubblicato sulle principali riviste scientifiche prima che scoppiasse. Su Nature, nel 2012, è uscito uno studio effettuato su 61 milioni di persone, un esperimento su come influenzare un’elezione. Ebbene, possiamo dire che funziona. Mi riferisco all’elezione del Congresso del 2010.

Su PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) è stato pubblicato nel 2014 un esperimento, condotto su 700.000 persone, su come sia possibile influenzare il loro stato emotivo. Sono importanti le parole che vengono usate in un news feed. Se si usano termini più depressivi, i lettori tendono a deprimersi. Ci bastano 9 like su Facebook per arrivare a conoscere una persona come se fossimo suoi colleghi di lavoro; 60 like come fossimo suoi amici; 200 like come fossimo la moglie o il marito; 600 like per conoscerla meglio di se stessa.

Nel 2017, un altro studio pubblicato su PNAS ha riguardato mezzo milione di persone: la conoscenza della personalità può essere utilizzata per migliorare i comportamenti di acquisto, perché si personalizzano gli annunci pubblicitari. Non so se lo avete notato, ma funziona: vi compare sul computer un annuncio personalizzato di un prodotto che avete in precedenza cercato.

Per quanto riguarda la fiducia, l’empatia e la salute, sono tutti elementi che ne sono danneggiati, come la verità e la sua diffusione. Le notizie errate, infatti, circolano molto più velocemente della verità, come è stato scritto sulla rivista Science l’anno scorso. Pensate ai rischi e agli effetti collaterali, in particolare per quanto riguarda i giovani, la loro salute e istruzione, nonché la società democratica, ovvero tutti noi.

*Audizione del professor Manfred Spitzer presso la 7ª Commissione permanente del Senato (Istruzione pubblica, Beni culturali), nell’ambito della “Indagine conoscitiva sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento”, 11 giugno 2019. Manfred Spitzer dirige la Clinica psichiatrica e il Centro per le Neuroscienze e l’Apprendimento dell’Università di Ulm (Germania); autore di numerosi saggi fra cui Demenza digitale, Solitudine digitale, Connessi e isolati e Emergenza smartphone, è uno dei più rinomati studiosi tedeschi di neuroscienze