Davide Corbetta

Quello che ci dice il caso Cucchi sullo Stato italiano: risposta repressiva e gestione capitalistica di un problema sociale

Il 5 giugno scorso, quattro anni dopo la scomparsa di Stefano Cucchi – il giovane trentunenne deceduto il 22 ottobre 2009 nel reparto di medicina protetta dell’ospedale capitolino Sandro Pertini, a una settimana dal suo arresto per detenzione di droga – la III Corte di Assise di Roma ha emesso sentenza di assoluzione per insufficienza di prove per i tre agenti della polizia penitenziaria, accusati di lesioni personali e abuso di autorità, in base a quanto stabilito dall’articolo 530 del Codice di procedura penale: “Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”. Tre infermieri dell’ospedale Pertini sono invece stati assolti con formula piena, mentre sei medici sono stati condannati: il primario Aldo Fierro (a 2 anni) e i medici Stefania Cordi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis e Silvia Di Carlo (a 1 anno e 4 mesi) per omicidio colposo, Rosita Caponetti (a 8 mesi) per falso ideologico.

Questo l’esito di un procedimento durato 45 udienze. Nell’aula giudiziaria sono passati 120 testimoni e diversi consulenti tecnici, nominati dall’accusa, dalla difesa, dalle parti civili e dalla stessa Corte. Un’inchiesta che ha visto via via spostare il focus di quanto avvenuto dal carcere all’ospedale: gli agenti penitenziari erano stati infatti inizialmente indagati per omicidio preterintenzionale e i medici per omicidio colposo; la stessa procura, a seguito di perizie mediche, ha poi accusato i primi di lesioni personali (reato meno grave) e i secondi di abbandono di incapace (reato più grave); la Corte, infine, ha assolto gli agenti, eliminando dunque del tutto le ragioni per cui Stefano Cucchi è stato ricoverato in ospedale, e ha derubricato a omicidio colposo l’accusa per i medici.

Cause di salute, quindi. Più nello specifico, ‘inanizione’, secondo i periti nominati dalla Corte, ovvero indebolimento dell’organismo per carenza di alimentazione, quindi di un corretto trattamento sanitario – si tratterà poi di vedere quanto scriveranno i giudici nelle motivazioni di sentenza. Eppure, per gli stessi pubblici ministeri, il trentunenne romano era entrato in ospedale perché “affetto da politraumatismo acuto, con bradicardia grave e marcata, alterazione dei parametri epatici, segni di insufficienza renale” (1). Un pestaggio scomparso dalla sentenza di primo grado, data l’assoluzione concessa ai poliziotti, benché sia stato lo stesso agente dell’ufficio casellario, colui che ha il compito di ispezionare il detenuto, a confermare che Cucchi, all’atto della traduzione nel carcere di Regina Coeli, presentava già i segni di un pestaggio sul volto.

Si va quindi inasprendo la polemica aperta tra la famiglia Cucchi e il Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia). La prima resta convinta dell’inadeguatezza delle indagini, in quanto Stefano, senza quel pestaggio, ovvero senza quell’abuso di autorità volto a far tacere le sue insistenti richieste di farmaci, non sarebbe stato ricoverato all’ospedale Pertini, né tanto meno sarebbe morto; il secondo lamenta una gogna mediatica, che vuole vendetta a tutti i costi contro le forze di polizia. A mettere inconsapevolmente d’accordo le parti sembrano essere Diego Perugini, il legale di uno degli agenti assolti, e Fabio Anselmo, avvocato della famiglia Cucchi, i quali, seppure con parole e interessi differenti, affermano che in questo procedimento c’è stato bisogno di fornire una rappresentazione fasulla dei fatti. Ma bisogno da parte di chi?

Secondo Perugini, da parte delle istituzioni, che non hanno espresso alcun compiacimento per l’assoluzione dei loro servitori, ovvero di coloro che, esercitando il potere di punire, li rappresentano (2). Secondo Anselmo, da parte delle stesse istituzioni, che non hanno mostrato sdegno per una sentenza iniqua, poiché “considerare che Stefano Cucchi è morto per colpa medica è un insulto alla sua memoria […]. In questo processo lo Stato non ha risposto. Ad esempio non sono stati identificati gli autori del pestaggio” (3).

Certo è difficile credere che un giovane di trentuno anni sia morto di sete e di fame in soli quattro giorni d’ospedale. Nella requisitoria finale la procura ha infatti dichiarato che “Cucchi è stato picchiato nelle celle di piazzale Clodio da parte degli imputati della polizia penitenziaria mentre era in attesa dell’udienza di convalida. È stato ricoverato nella struttura protetta del Pertini pur non essendoci le condizioni e questo per nascondere quello che era avvenuto presso le celle del tribunale, per isolarlo dal resto del mondo”; ma poi ha concluso eliminando il nesso tra le percosse e la morte: Cucchi “è morto a causa del gravissimo stato fisiologico e del suo rifiuto ad alimentarsi […] aveva una magrezza patologica simile ai prigionieri di Auschwitz […] non era un giovane sano e sportivo, era un tossicodipendente da vent’anni, con gravi conseguenze sugli organi. Tutti noi possiamo immaginare le conseguenze di uso di droghe su un corpo umano per vent’anni. Assumeva ogni tipo di sostanza stupefacente, soffriva inoltre di crisi epilettiche dall’età di 18 anni. Dal 2001 al 2009 ha compiuto ben 17 accessi al pronto soccorso dell’ospedale Vannini, una media di due all’anno” (4).

Dichiarazioni, queste ultime, assonanti a quelle dell’ex democristiano Carlo Giovanardi, il quale, a Radio24, il primo febbraio 2013 ha sostenuto che “Cucchi era stato ricoverato in ospedale precedentemente 17 volte per percosse, lesioni e fratture subite dai suoi amici spacciatori”, puntando quindi il dito sulla condizione ‘sociale’ di tossicodipendente. L’impressione generale in questa vicenda, è che nel rapporto tra funzione repressiva e tossicodipendenza, si celi il vecchio conflitto tra verità e potere. Al di là delle perizie, delle contestazioni, delle indagini e delle opinioni, l’obiettivo pare quello di spogliare della sua visibilità il corpo martoriato di Stefano Cucchi, così come è stato presentato nelle foto scattate dalla sorella Ilaria insieme al proprio legale.

Eppure basterebbe seguire l’ordine cronologico dei fatti per averne un’idea. Stefano Cucchi fu arrestato in condizioni sane, processato per direttissima e condotto in carcere. Già la mattina successiva al fermo dei carabinieri, il padre lo vide in tribunale col volto gonfio di botte. Poche ore dopo l’udienza la famiglia fu avvisata che era stato ricoverato, tuttavia non venne accordato il permesso di vederlo. Ci vollero sei giorni di silenzio, e isolamento, per notificare alla madre, con un decreto d’autopsia, la morte del figlio, attribuita a cause naturali.

Perché nascondere il corpo? Si vuole minimizzare la repressione penale per colpire un diverso bersaglio, la tossicodipendenza? Si vuole marchiare a fuoco la ‘colpa’ di Stefano, e di tanti giovani come lui, per nascondere ciò che gli è stato fatto?

È indubbio che la tossicodipendenza è oggi affrontata come fosse un crimine, ancora più dopo l’introduzione della legge Fini-Giovanardi. Tuttavia, “se mio figlio era quel malato mezzo morto che si vuol descrivere” chiede Giovanni Cucchi, “se egli era uno zombie va tutto bene? È questo il trattamento che gli doveva essere riservato?” (5). Come viene gestito il problema della tossicodipendenza in Italia?

I dati sulla tossicodipendenza in Italia

Dopo il proscioglimento dei tre agenti della polizia penitenziaria, oltre al Coisp, a esternare soddisfazione è stato anche il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria), il quale, pur esprimendo “massimo rispetto umano e cristiano” per la famiglia Cucchi, ha ribadito di non “accettare una certa (tendenziosa e falsa) rappresentazione del carcere come luogo in cui quotidianamente e sistematicamente avvengono violenze in danno dei detenuti” e ha rigettato “ogni tesi manichea che ha associato e associa più o meno velatamente al nostro lavoro i sinonimi inaccettabili di violenza, indifferenza e cinismo (6). Eppure si può essere soddisfatti per un’assoluzione per insufficienza di prove? Perché che Stefano Cucchi abbia subito un pestaggio, non ci sono dubbi. Si può essere soddisfatti quando sotto processo finiscono la magrezza, il modo di essere, di rapportarsi con la famiglia e con la tossicodipendenza di una persona, e non quanto essa ha subìto?

Di fronte a chi vuole strumentalizzare un corpo divenuto oggetto utile a nascondere gli eccessi del potere, forse la giusta risposta è quella di rendergli ‘soggettività’, così come traspare dalle parole di Ilaria Cucchi, durante la trasmissione del 7 giugno scorso condotta da Enrico Mentana sul film cronaca 148 Stefano. Mostri dell’inerzia, mentre cerca di ricostruire l’immagine del fratello, riconsegnandogli la sua normalità. È la necessità di ristabilire la verità non solo su ciò che è accaduto, ma anche su chi era Stefano Cucchi, che lo stesso conduttore definisce una ‘persona fragile’, in quanto vittima della tossicodipendenza, nonostante un lungo percorso iniziato nel 2004 con la comunità del Ceis (Centro italiano di solidarietà).

Sebbene dalla morte di Cucchi il numero dei consumatori quotidiani di sostanze stupefacenti, compresi in una fascia di età tra i 15 e i 64 anni, sia diminuito di circa il 20%, nel 2012 sono ancora più di 2 milioni le persone che ne fanno uso. Anche il tasso di mortalità per overdose si è ridotto del 25%, passando dai 484 soggetti del 2009, ai 362 soggetti del 2011, tuttavia i tossicodipendenti che necessitano di trattamento ammontano, nel 2011, ancora a 520 mila, ben 126 mila in più rispetto al 2009 (7).

Una situazione che va ad appesantire la già difficile condizione carceraria. Nel 2011 sono stati infatti più di 22 mila gli ingressi negli istituti penitenziari di persone con problemi socio-sanitari correlati alla droga, come avvenuto per Stefano Cucchi, in violazione del Dpr 309/1990, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” – la normativa su cui si è inserita, nel 2006 la Fini-Giovanardi, che ha equiparato droghe pesanti e droghe leggere, ha inasprito le pene e ha punito anche l’uso personale, peggiorando ulteriormente la situazione.

Mentre sono state più di 36 mila le persone segnalate dalle forze dell’ordine ai servizi pubblici per le tossicodipendenze (Sert). Di queste, 7 mila individui in base a quanto stabilito dall’art. 121, che disciplina l’obbligo, da parte dell’autorità giudiziaria o del prefetto, di comunicazione al Sert competente nel territorio nel caso in cui, in corso di procedimento, vengano a conoscenza che il soggetto faccia uso di sostanze stupefacenti (comma 1); 29 mila in base a quanto stabilito dall’art. 75, che disciplina le condotte integranti illeciti amministrativi per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope. Vale la pena sottolineare che il 75% delle segnalazioni riguarda l’uso di cannabis.

Dati che si aggiungono alle azioni di contrasto al traffico (vedi tabella 1), che danno il polso della situazione di un mercato della droga in crescita, grazie principalmente alla costruzione di nuove rotte e all’ampliarsi dei soggetti e delle organizzazioni criminali coinvolte, nonostante a questo corrisponda una diminuzione di arresti e condanne.

Per fronteggiare l’emergenza, il Dipartimento delle politiche antidroga (Dpa) ha divulgato le linee di indirizzo su carcere e droga, con il “Piano di azione nazionale antidroga 2010- 2013”, avente come obiettivo quello di migliorare il flusso in uscita dalle carceri, per evitare i problemi di sovraffollamento, e fornire terapie valide, oltre ad andare incontro a problemi quali: “La disomogeneità che attualmente esiste nella formulazione delle diagnosi di tossicodipendenza; le difficoltose procedure seguite per poter più celermente annettere alla fruizione delle misure alternative; il coordinamento con la magistratura di sorveglianza”.

L’Italia, inoltre, partecipa a livello europeo alla Commissione stupefacenti, istituita dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite, che nella sua 54ma sessione, tenutasi dal 21 al 25 marzo 2011, ha approvato la proposta del nostro Paese di “promuovere strategie orientate alla riabilitazione e al reinserimento in risposta ai disturbi connessi al consumo di droga e alle loro conseguenze che sono dirette a favorire la salute e il benessere sociale fra individui, famiglie e comunità”.

La Commissione stupefacenti non è nemmeno l’unico tavolo di discussione europeo a cui il nostro Paese partecipa. C’è il Gruppo orizzontale droga, facente parte del Consiglio dell’Unione europea, allo scopo di elaborare politiche antidroga, per coordinare tutte le attività riguardanti questo settore. Poi c’è l’Eranid, consorzio di Stati europei, il cui fine è quello di raccogliere le risorse necessarie alla ricerca in materia di droga, attività per la quale gli Stati facente parte del consorzio ricevono finanziamenti. Infine c’è il Gruppo Pompidou, organismo intergovernativo composto da 37 Stati, che collaborano nella lotta all’abuso e al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Insomma, tanti progetti con i quali lo Stato italiano sembra pronto ad aggredire, per ridurre, quei 2 milioni di persone che fanno uso di droga.

Come vengono seguite, allora, le linee di indirizzo fornite del Dpa? Soprattutto, quanti sono, e come sono utilizzati i finanziamenti?

Ricavi e costi: ovvero utilità, o inutilità, per lo Stato capitalista

In forza di produzione il corpo è investito da rapporti di potere e di dominio, ma il suo costituirsi come lavoratore avviene solo con l’assoggettamento. Il corpo risulta utile solo quando è sia produttivo, sia assoggettato, quindi quando si trasforma in un ‘bene’ e in uno ‘strumento’ nelle mani di chi gestisce il potere. Nel momento in cui, però, viene neutralizzata la sua volontà o, come detto prima, la sua soggettività, si annulla anche la capacità di produrre e di stare nella società. Questo è ciò che accade a quei soggetti che non beneficiano dei trattamenti sanitari adeguati, ovvero che non riescono a usufruire dei servizi forniti dalle strutture socio-riabilitative.

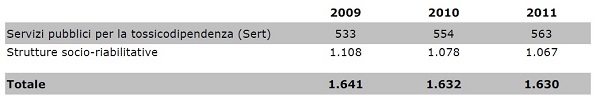

Stando a quanto previsto dall’art. 94 del Dpr 309/1990, è il detenuto a chiedere di essere affidato in prova al servizio sociale, per proseguire o iniziare un’attività terapeutica tramite azienda sanitaria locale (pubblica), oppure struttura privata autorizzata. Nonostante questo diritto del detenuto, tuttavia, dal 2009 al 2011 si è registrata una diminuzione delle strutture socioriabilitative, in prevalenza residenziali (vedi tabella 2), oltre la tendenza a “non sottoporre gli utenti in trattamento presso i servizi per la tossicodipendenza (Sert) ai test per le principali patologie infettive correlate (Aids ed epatiti B e C)”.

È lo stesso ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione, nella sintesi della relazione annuale del Dpa al Parlamento, a far presente come la situazione dipenda dalle risorse finanziarie a disposizione, specialmente per le difficoltà in cui vertono sia le strutture pubbliche, sia quelle private. Per lo Stato capitalista, ormai, la droga non è più solo un problema sociale: è un mercato, i cui prodotti, sostanze stupefacenti e persone tossicodipendenti, vengono suddivisi per voci di costo e voci di ricavo, e dove “la stima dei costi sociali è orientata a quantificare il danno economico subito dalla società, e conseguentemente dal cittadino, a fronte del consumo di sostanze illecite”.

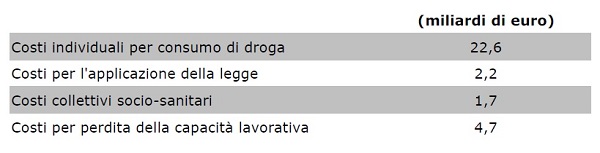

Un danno talmente elevato, 31 miliardi di euro nel 2010 (784 euro annui per ciascun abitante tra i 15 e 64 anni, circa il 2% del Pil italiano), da dedicarvi un intero capitolo della relazione, nel quale i costi sociali vengono suddivisi in tre macro categorie: costi del singolo individuo, costi della collettività e costi esterni (vedi tabella 3).

Più nel dettaglio, abbiamo: costi derivanti dall’acquisto, quindi dal consumo, di sostanze stupefacenti, che nel 2010 ammontano a ben 22 miliardi di euro; costi per l’applicazione della legge, ovvero relativi agli interventi delle forze dell’ordine, ai Nuclei operativi tossicodipendenze delle prefetture, più spese processuali o costi per la detenzione, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro; costi socio sanitari, di competenza delle Regioni e delle Province autonome, dipendenti dai finanziamenti erogati dagli enti per aiutare le strutture socio-sanitarie a fronteggiare il problema della tossicodipendenza, 1,7 miliardi di euro; e, infine, ciò che è più negli interessi di uno Stato capitalista, i costi derivanti dalle spese non rimborsate, ovvero il mancato pagamento delle imposte, a causa dell’improduttività lavorativa del soggetto, 4,7 miliardi di euro. Dove la perdita di produttività è calcolata sui dati forniti dai servizi di assistenza, i quali valutano la potenzialità dell’individuo di inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro, tenendo presente l’attuale tasso di occupazione e una retribuzione media nei settori industriali e agricoli.

Il danno, per lo Stato, equivale quindi a una perdita in termini di soggetti consumatori, e a una perdita di soggetti produttori di tasse, utili a coprire le altre voci di spesa, da quelle legali a quelle socio-sanitarie. “È evidente” scrive l’ex ministro Andrea Riccardi nell’introduzione alla relazione, “il danno che ne deriva all’intero sistema dei servizi per le dipendenze, che merita di essere sostenuto e rilanciato nella sua articolazione tra pubblico e privato, quale garanzia di offerta di interventi diversificati, volti ad accompagnare l’utente verso tutto il percorso di cura e riabilitazione”.

Ma, sull’altro lato del bilancio, quali sarebbero i benefici, o meglio, i ricavi di questa chiave di lettura capitalistica del problema tossicodipendenza?

Innanzitutto la ricchezza derivante dalle attività correlate quali: reddito del personale che opera nel settore sanitario e nelle forze dell’ordine (gli stessi soggetti finiti sotto accusa nel processo per la morte di Stefano Cucchi); poi i risparmi dovuti al mancato acquisto delle sostanze stupefacenti da parte dei soggetti in trattamento socio-riabilitativo; infine il reddito dei soggetti riabilitati, circa il 70% degli individui sottoposti a cura, reinseriti nel mercato del lavoro (quindi nel mondo del precariato e della disoccupazione…).

Dal 2010, inoltre, il Dpa ha attivato 109 progetti di cura, prevenzione, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti per un totale di 42 milioni di euro, affidati a enti e organizzazioni qualificate. Si tratta di Comuni, università, Asl, Rete ferroviaria italiana, Regioni, Province, Croce Rossa, istituti di ricerca privati, fondazioni ecc., con cui il Dpa ha stipulato accordi e convenzioni. “Si è voluto così interrompere una consuetudine che ha visto negli anni passati il replicarsi di progetti, la cui gestione tecnica e finanziaria era totalmente delegata alle Regioni, con la conseguenza di essere troppo localizzati, poco valutabili e valutati e quasi privi di coordinamento e direzione nazionale”.

Tramite un accordo Stato-Regioni stipulato il 18 maggio 2011, si è operato quindi con l’obiettivo di favorire l’uscita dal carcere dei tossicodipendenti con l’affidamento in prova, oltre a voler quantificare il fenomeno della tossicodipendenza negli istituti penitenziari e monitorare l’applicazione dell’affidamento in prova. Un nuovo impulso alla prevenzione, che coinvolge sia le istituzioni pubbliche sia quelle private (come aziende sanitarie, direzioni scolastiche, prefetture ecc.).

Ne è un esempio il progetto dedicato a carcere e droga, per il rafforzamento di percorsi alternativi al carcere, sia per tossicodipendenti sia per alcol dipendenti, che nel 2011 il Dpa ha affidato alla Formez PA, associazione di diritto privato “in house alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che esercita il controllo e la vigilanza attraverso il Dipartimento della funzione pubblica” (8), a cui possono aderire enti pubblici, Regioni, Province e Comuni.

Il compito della Formez PA, conclusosi a maggio di quest’anno, è stato quello di organizzare, in ventidue distretti giudiziari, gruppi di lavoro integrati e laboratori informativi e formativi – che hanno coinvolto presidenti e magistrati del Tribunale di sorveglianza, dipendenti degli Uffici di esecuzione penale esterna, medici e psicologi dei Sert, direttori delle case circondariali e rappresentanti delle comunità terapeutiche e del terzo settore – con il compito di mettere alla prova la sostenibilità delle linee di indirizzo date dal Dpa. Quello che ci si chiede, però, è come questa gestione mista tra pubblico e privato, tipica delle storture economiche del nostro Paese, possa essere utile al problema della tossicodipendenza, dato che è lo stesso Dipartimento delle politiche antidroga a denunciare che le Regioni non fanno uso dei finanziamenti messi a loro disposizione (9). In particolare quelli europei riguardanti “l’informazione e prevenzione dell’uso della droga”, 21,35 milioni di euro previsti per il periodo 2007-2013, somme che il Dpa ha dovuto recuperare, anche se già erogate, proprio da quelle Regioni che più lamentano la mancanza di fondi. Il dipartimento si è visto così costretto a promuovere ulteriormente i progetti europei, su tutto il territorio nazionale, attivando una serie di supporti tecnici (tra cui i corsi di formazione), ma ricevendo tuttavia riscontro solo dagli operatori dei dipartimenti e delle comunità volontarie, e non da quelli degli uffici e degli assessorati regionali preposti.

Non c’è da stupirsi se ci sono progetti e finanziamenti, nazionali ed europei, ma i costi del ‘capitale umano’ rimangono nell’ordine dei 31 miliardi di euro, e se questi costi pensati per un’economia di Stato finiscono col gravare solo su quei soggetti divenuti ‘improduttivi’. Quali sono i risvolti che questa amministrazione del problema provoca nel percorso di riabilitazione e reinserimento del tossicodipendente?

Comunità terapeutiche: l’inefficacia del percorso di recupero per la tossicodipendenza affrontata come un crimine

Il recupero del tossicodipendente inizia con una lunga permanenza nelle comunità terapeutiche. Quella di Stefano Cucchi durò tre anni, dal 2004 al 2007, durante i quali – come ha raccontato più volte la sorella – ritrovò la forza e la capacità di credere in se stesso, nonostante la difficoltà di doversi reinserire nel tessuto sociale.

Vista l’importanza che i centri di recupero hanno per tutto il sistema di reinserimento, nel 2009, a seguito della Conferenza nazionale per le politiche antidroga, il Dpa ha istituito un progetto denominato Comunitalia, con l’obiettivo di monitorare i dati relativi alle comunità terapeutiche, riguardanti: informazioni anagrafiche e strutturali, volume e tipo di attività, informazioni economiche sul fatturato e i relativi crediti. Perché questa necessità? Forse le comunità non funzionano in modo corretto?

Secondo la relazione annuale al Parlamento, è così. Il fatturato delle comunità ha la tendenza a diminuire in modo graduale e inesorabile, passando dai 207 milioni di euro del 2009 ai 120 milioni del 2010, con una proiezione presunta sui dati del primo semestre 2011 di soli 41 milioni (vedi tabella 4). Diminuzione affiancata dall’aumento proporzionale dei crediti vantanti nei confronti di Regioni, Province autonome e aziende sanitarie.

Si è quindi avuto il bisogno di creare una rete informativa, quella appunto del progetto Comunitalia, che servirà a diffondere criteri standard nazionali e norme univoche per la definizione delle rette, così da “poter ottenere un idoneo riconoscimento delle prestazioni erogate su cui istituire un sistema condiviso e permanente di recupero crediti”.

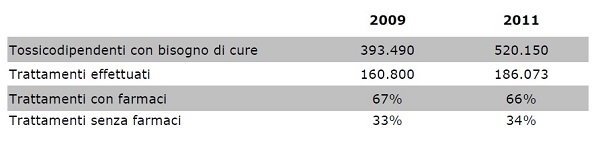

È chiaro tuttavia che un tale importante calo di fatturato non può certo dipendere solo dal ritardo nei pagamenti da parte degli enti pubblici, per quanto questo credito inevaso continui ad aumentare nel tempo. In precedenza abbiamo già parlato della difficoltà, del detenuto, di ricorrere all’art. 94 del Dpr 309/1990, che disciplina il trasferimento dal carcere ai centri di recupero e ai servizi territoriali. Il dato preoccupante è l’aumento del tempo intercorso tra l’uso delle sostanze stupefacenti e la richiesta di primo trattamento. La latenza passa dai 5,5 anni del 2009 agli 8,9 anni del 2011; dato che si può leggere guardando anche la differenza tra i trattamenti socio-sanitari erogati dai Sert rispetto al numero dei tossicodipendenti con bisogno di cure. Nel 2009 sono stati eseguiti 160 mila trattamenti su 393 mila soggetti con bisogno di cure (ovvero solo il 40,8%), nel 2011 appena 186 mila su 520 mila (il 35,7%) (vedi tabella 5).

La motivazione va ricercata nella legge 49/2006 – sempre lei, la Fini-Giovanardi! – secondo la quale “il provvedimento sanzionatorio non viene sospeso, come previsto in precedenza, ma viene comunque sempre applicato e, solo successivamente la persona segnalata è invitata a intraprendere un percorso terapeutico”. Trattare la tossicodipendenza come fosse criminalità, dunque, fa sì che le persone segnalate perdano la motivazione per iniziare un percorso di recupero e reinserimento.

Tuttavia, secondo le conclusioni della relazione del Dpa, non si può accettare la legalizzazione delle droghe perché si incrementerebbe la loro disponibilità e accessibilità sul mercato, facendo di conseguenza aumentare i consumatori e le persone vulnerabili che ne farebbero uso. Ma la riflessione del Dpa dovrebbe focalizzarsi non tanto sulla legalizzazione delle droghe e il relativo traffico, quanto sulla depenalizzazione dell’uso personale, che non era considerato reato fino al 2006. Quello che bisognerebbe fare, quindi, e che ancora non è stato fatto, nonostante i 109 progetti del Dpa e i milioni di finanziamenti nazionali ed europei, è migliorare la rete dei servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale/lavorativo. Smettere di criminalizzare la tossicodipendenza e cominciare a trattarla come un problema sociale e sanitario, curabile attraverso una serie di interventi.

Bisognerebbe anche iniziare ad affrontare il problema al di fuori della sfera economica, guardare al tossicodipendente come un ‘soggetto’ e non un ‘capitale umano’, un’energia ‘improduttiva’ da rendere ‘produttiva’. Nella storia di Stefano Cucchi, a fallire non è stato solo il sistema giudiziario e punitivo, ma anche quello riabilitativo. Entrambi non hanno saputo reinserirlo nella società, rendergli la vita che gli apparteneva.

La pena è ben visibile, pubblicizzata e manifestata. Ha creato una dissimmetria tra il potere di punire, il potere di difendere, e il potere di curare, così che il cittadino si è trovato costretto a difendersi da solo, a spettacolarizzare il proprio caso, nella ricerca di una verità processuale e medica. A dare la morte a Stefano Cucchi non è stata la tossicodipendenza, ma la società, o meglio, la cattiva organizzazione sociale, che cancella ogni aspirazione di recupero dietro la macchia della colpa.

(1) Morte di Cucchi, chiusa inchiesta, i medici rischiano 8 anni di carcere, Corriere della Sera, Cronaca di Roma, 30 aprile 2010

(2) Cfr. Cucchi, il legale dell’agente: «Anni di clima velenoso con minacce», Il Messaggero.it, 25 giugno 2013

(3) F. Angeli, Processo Cucchi, condannati i 6 medici. Assolti agenti e infermieri. Rabbia in aula, La Repubblica, 5 giugno 2013

(4) Processo Cucchi, il pm Francesca Loy: «Stefano morto di fame e di sete. Lesioni non hanno influito», L’Uffington Post, 8 aprile 2013

(5) B. Giulietti, Cucchi, gli insulti non infangano la battaglia per la verità, Il Fatto Quotidiano, 3 febbraio 2013

(6) Giustizia: al processo per la morte di Stefano Cucchi condannati i medici, assolti infermieri e agenti, Radicali.it, 5 giugno 2013

(7) Tutti i dati sulla tossicodipendenza contenuti nell’articolo, salvo diversamente indicato, sono tratti dalla Relazione annuale al Parlamento 2012 sull’uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia, redatta dal Dipartimento delle politiche antidroga (Dpa)

(8) Formez PA, Piano strategico 2011-2013

(9) Cfr. Incentivare la progettazione europea per la lotta alle dipendenze anche nel nostro Paese, Comunicato stampa Dpa, 13 aprile 2011