La suggestione che emana dalla musica contenuta in questo CD è grandissima. A cosa mi viene da pensare? A nulla, perché quando ascolto musica non per analizzare armonie, melodie, dialoghi tra strumenti, la musica evoca dal mio subconscio ciò che con essa vibra. Questione di frequenze che si intersecano e sovrappongono ma, in certi casi, ci sono odori, sapori, persino qualche flash di luoghi attraversati. Ecco perché si dice che tutta la musica è, almeno un poco, magica per sua intima virtù.

Questo CD mi ha fatto viaggiare per tutte le località del Mediterraneo che ho conosciuto: Venezia, in primo luogo (dove ho ascoltato il CD e letto il libro), la costa Dalmata, quella delle isole Jonie della Grecia come Zante, Lefkada e Cefalonia e poi Creta e Rodi, la costa turca tra Marmaris, Bodrum (l’antica Alicarnasso) e Smirne e poi Alessandria, Tunisi, Gibilterra, la interminabile costa portoghese prima e spagnola poi, infine Marsiglia, Nizza e Genova… e poi c’è tutta l’Italia costiera. Ogni sosta un porto; ogni porto una badilata di storie, colori, soprattutto i colori: una paletta immensa dal viola cupo al giallo pallido e miliardi di tonalità diverse; così come gli odori della cucina, sempre e comunque familiare.

Qualcuno mi ha fatto osservare per la prima volta la carta del Mediterraneo: una visione dove il fondo della cartina è quello che chiamiamo improvvidamente il Medio Oriente (Siria, Libano, Israele, Egitto) e in cima alla cartina c’è lo stretto di Gibilterra. Visto così, per la prima volta, il Mediterraneo si rivela essere molto più simile a un enorme lago che a un mare. E mi è venuto da pensare che forse, una volta, dalla fine dell’Impero Romano a tutto il Settecento, esisteva un’unica nazione composta da tutte le estensioni costiere dei singoli Paesi. Un’estensione i cui capi puoi raggiungerli via terra, è vero. Ma è la via più lunga ed estremamente più rischiosa, mica per gli animali selvaggi (che pure c’erano ancora) ma per via degli umani di terra, che se non hanno confini e frontiere da difendere inzeppano i percorsi con mille e mille difficoltà dalle malattie alle dogane. Gli umani liberi scelgono il mare.

Il Mediterraneo, lui, è abbastanza grande per poter scomparire senza che nessuno ti trovi. E le coste sono sempre abbastanza ospitali da trovare riparo, cibo, magari un aiuto, tra gente di mare ci si capisce. E si parla anche una specie di lingua franca, un fritto misto o un brodo misto di pesce, come volete: latino, arabo, francese, greco, veneziano, genovese, ebraico, magari anche qualche parola di farsi o di arameo. Chi commercia sa che deve adattarsi al posto e alla sua lingua, come gli attori della Commedia dell’arte. E visto che i governi di terra creano e disfano nazioni, tirano su muri e confini, impongono religioni e dogmi, anche gli uomini di mare si inventano i loro codici. I Veneziani se ne sono sbattuti del divieto di commercio papale coi Paesi islamici, attorno all’anno Mille, prima di cominciare le crociate. E hanno fatto benissimo. Salvo poi andare a battagliare assieme a tutti gli altri europei nei Paesi musulmani affacciati sul mare, dai Turchi in tutte le loro salse agli Egiziani. Tanto a loro interessava commerciare, cambia la bandiera dell’alleanza, sotto resta la necessità dello scambio per uno Stato che si divide rigorosamente da Stato da Mare e Stato da Terra, dove la terra è un po’ di Veneto allargato fino a Bergamo e a sud di Trieste, mentre il mare sono pezzi di costa dalmata fino alla Morea greca, Cipro, Creta, Rodi, buona parte delle isole greche dell’interno e un pezzo di Turchia attorno a Costantinopoli, e poi i fondaci e magazzini sparsi da Alessandria fino a Tiro e San Giovanni d’Acri.

Venezia è l’unica città non musulmana, araba o turca ad avere un nome arabo: al-Bunduquyyah, e il mare controllato si chiama giun al-Banadiquyyin. Ma i Veneziani, come tutti gli altri, si sbranano per quattrocento anni per il controllo delle rotte e degli scali. Sono guerre fatte per assicurarsi montagne di denari ma che dall’altra parte costano anche una montagna di denari. In mezzo, le rogne e le ipocrisie della diplomazia, doppi e tripli accordi segreti, tradimenti, opportunismi. Come pagare qualcuno perché dia fastidio agli altri senza sporcarsi troppo le mani: anche se c’è almeno un pezzo di carta, detto ‘lettera di Corsa’, che assicura la copertura diplomatica del naviglio. Che viene chiamato, manco a dirlo, corsaro, così come corsari sono i suoi marinai e capitani. Inevitabile poi che a qualcuno venga in mente di arricchirsi a spese di tutti: sono i pirati, senza bandiera e senza santi in paradiso, del tutto sganciati da qualunque governo.

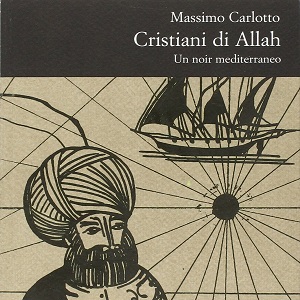

I pirati sono i cani sciolti che non guardano in faccia a nessuno. Da dove vengono gli equipaggi? Sorprende sapere, anche grazie al libro di Carlotto, che nel ‘500 esistevano più di tremila anime europee, di tutte le nazioni, di religione cristiana, che s’erano buttati alle spalle tutto e tutti per abbracciare uno stile di vita pericoloso ma finalmente libero; se non altro molto più libero di quello che avevano conosciuto. Piuttosto che morire su di un campo di battaglia per un re che nemmeno so chi è, mi gioco la vita ogni giorno come un cane randagio, mordendo dove capita. Se poi c’è qualcuno che paga, tanto meglio, ma altrettanto meglio che tenga il guinzaglio lasco, ché non ho voglia di sentirmi troppo fiato addosso. Così capita al marinaio genovese Cigala, che diventa Sidan Capudan Pascià e combatte per la Sublime Porta, per poi finire in un leggendario disco di De Andrè, e così capita di scivolare dentro la musica leggendo le parole del protagonista-narratore del libro, Redouane, un albanese ex lanzichenecco diventato corsaro e di stanza ad Algeri: “Mi chiamo Redouane Rais. Sono diventato corsaro per essere libero di amare. E per essere ancora più libero mi sono fatto turco. E turca è la mano che si è presa il mio amore. E sempre turca sarà la lama che armerà al mia vendetta”.

L’amore di Redouane si chiama Othman ed è tedesco; anche lui ex lanzichenecco e ora corsaro agli ordini del comandante turco Hassan Agha, che regge Algeri per conto del sultano di Costantinopoli e ha destato un’enorme sensazione perché la sua armata di mare ha sbaragliato la possente armata di Carlo V di Spagna, punta di lancia della Cristianità. Possono amarsi (quasi) alla luce del sole anziché essere mandati sul rogo, e forse a loro basta. Othmane però commetterà l’errore di invaghirsi di un giannizzero, uno dei fanatici e spietati cani da guardia del sultano, e trascinerà anche Redouane in un gorgo di vendette, agguati, intrighi. Molto verosimile, anche se non vero.

Questo il pregio del libro, che getta una sciabolata di luce su un fenomeno sinora appannaggio degli storici di professione. Il guaio del libro è, invece, che spesso si lascia andare a una enumerazione di nomi e nazionalità diverse che appesantiscono oltremodo il plot della storia. La musica, invece, ah! quella scorre liscia. E se in scena (il lavoro è andato a finire in teatro) tutto l’assieme è piuttosto statico, basterebbe invece la suggestione immensa delle parole e della musica a rendere giustizia a tutta l’operazione.

Devo dire, e l’ho notato prima, che il legame con Creuza de ma è fin troppo evidente. Non tanto per la presenza di legami come quello di Cigala, quanto perché su tutta l’operazione spira (e come!) la presenza in spiritu di Mauro Pagani, grande burattinaio del disco di Andrè e ispiratore di tutta la serie delle composizioni di quest’opera, firmata dal sassofonista padovano Maurizio Camardi. Che è di per sé un bravo musicista, con una sua voce e una sua posizione significativa nel mondo del jazz, variamente contaminato con le sonorità e le melopee di tutto il mediterraneo. Per sua e nostra fortuna la presenza di Pagani non è invadente e anzi, dato che la messa in scena teatrale ribalta il punto di vista narrativo per affidarlo alla schiava veneziana Lucia, tutto ciò che viene mostrato acquista una tonalità di melanconica e rassegnata sofferenza, quasi indipendente dal testo letterario.

Dona voce alla schiava l’ottima Patrizia Laquidara, mediterranea nei fatti e non solo nelle intenzioni: è catanese, ma canta anche in veneziano e nel 1998 ha vinto una borsa di studio presso il CET di Mogol per il Corso autori interpreti della musica popolare veneta e lombarda (!). E per di più ha dimostrato di poter agevolmente interpretare brani in greco, arabo e portoghese, lingua in cui nel 2001 ha inciso un bel omaggio a un gigante come Caetano Veloso (Para você querido Caé).

Che dirvi: c’è spazio per un interprete dimenticato della canzone veneta di protesta e sociale anni ‘70 come Gualtiero Bertelli, e per un bravissimo polistrumentista sardo come Mauro Palmas. Ne La barca dei soldai e Luna dime tira aria di levante, ma che entra dritta dalla porta dell’isola della Giudecca; in Venexia e Hassan Agha sembra di avere davanti una luna turca, un narghilè, un minareto e lo sciabordio delle acque non so più se della laguna davanti San Marco o Aghia Sophia a Istambul.

Fatto sta – ed è il brano più intrigante dell’intero CD – che la melodia di Venexia è un (prestito? citazione?) di un brano arabo (e più tardi andaluso) cioè Lamma Bada Yatathanna,che di per sé è un Muwashahah (un termine usato per identificare un genere musicale nato per la rappresentazione di poesie) usato, con grande azzardo, anche per la danza del ventre, suonato su un ritmo di 10/8. Lamma bada yatathanna significa, più o meno, ”quando lei inizia a muoversi”, e parla di amore, di rapimento estatico e di attrazione. Non si è, a oggi, certi del significato letterale del testo, dato che si tratta di una poesia talmente antica che il linguaggio arcaico è di difficile comprensione anche per i madrelingua, perché sarebbe stato composto attorno alla metà del 1300 dal poeta Lisan al-Din Ibn al-Khatib. Fatto sta che sia nel mondo arabo che in Spagna, nella cultura di Al-Andaluz prima della reconquista, esisteva una classe di donne non libere chiamate qiyān. Pare accertato che intorno al primo secolo della cultura araba in Andalusia le qiyān fossero portate in Occidente dopo essere state formate a Medina o a Baghdad, oppure da artisti orientali. Dopo la caduta del califfato Omayyade erano formate a Cordoba. A quanto si sa, in Andalusia nel XIV secolo esistevano ancora cantanti donne, ma non erano più schiave. In questo contesto il brano sarebbe perfetto pensando alla condizione schiavile della povera e bella Lucia la veneziana… che sogna ancora la sua città fatta d’acqua fino al Redentor. In tutto il mediterraneo islamico la canzone è, come si dice, un super classico, ed è stata interpretata praticamente da tutte le star dal Libano a tutto il Nordafrica (Fairuz, Souad Massi, Lena Chamamyan, Nabyla Maan, Hamza El Din, Sami Yusuf and Talia Lahoud; vedi per tutti questa versione dei giovani dell’Orchestra Nazionale Araba su https://www.youtube.com/watch?v=PWvi5zyhCks.). Ma, per non perdervi la catena delle citazioni, ascoltate anche la stupenda versione di Daniele Sepe in Nia Maro, che ebbi a recensire proprio su questa rivista tanto tempo fa (1): https://www.youtube.com/watch?v=4rY2L2Hv67M

Con Lo scoglio di Mangiabarche e Moro siamo invece dritti dentro una Sardegna aspra e arcaica (si cita il faro Mangiabarche, con i suoi numerosi scogli, terrore dei marinai, sito nella zona nord-ovest di Sant’Antioco, nel comune di Calasetta), evocata anche dall’altrettanto arcaica e fascinosa voce dell’ospite Elena Ledda. Con Adanayi Voghperke ci arriva un’inopinata ventata di Armenia: una suggestione dei padri mechitaristi fuggiti da Costantinopoli e approdati alla loro isoletta della laguna veneziana? Mi rimane un’ultima perplessità con Armaduk, che appartiene per la verità a dei lavori precedenti (Mare chiuso, Radiomondo), perché il nome mi ricorda immediatamente l’impresa vissuta dal navigatore Ambrogio Fogar e il suo amico a quattro zampe Armaduk, un bastardino di razza Husky, in solitaria, in mezzo al deserto ghiacciato del Polo Nord, raggiunto a piedi. Che Camardi abbia voluto parlarci di ‘lontano’ che più lontano non si può? Se non avesse questo titolo il brano sarebbe bellissimo lo stesso, senza riferimenti culturali, puro suono dilatato e qualche campanella tubolare, e onde lontane… ed è questa, forse, la libertà che andavano cercando tutti i Renegados del libro e del CD.

Non ho invece perplessità alcuna ascoltando l’ultimo struggente brano, che nel libro è l’ultima canzone intonata da Lucia, la schiava liberata dal protagonista: è un Padre Nostro (Nos Padre) cantato (nel libro) in lingua sabir (forse dal catalano e tardo latino saber, sapere), la lingua franca del Mediterraneo fino all’Ottocento, mix di veneziano e genovese, spagnolo, arabo, catalano, sardo, greco, occitano, siciliano e turco… a ricordarci che un altro Mediterraneo è possibile, un mare di popoli stavolta, non di nazioni né di banche: Padri di noi, Ki star in syelo, noi voliri ki Nomi di Ti star saluti. Noi volir ki il Paisi di Ti star kon noi, i ki Ti lasar ki tuto il populo fazer Volo di Ti na tera, syemi syemi ki nel syelo. Dar noi sempri pani di noi di cada jorno, i skuzar per noi li kulpa di noi, syemi syemi ki noi skuzar kwesto populo ki fazer kulpa a noi. Non lasar noi tenir katibo pensyeri, ma tradir per noi di malu. Amen.

1) Augusto Q. bruni, Nia Maro. Daniele Sepe, Paginauno n. 3 giugno 2007