La critica alla società capitalistica nelle Illusioni perdute di Balzac e nel film di Xavier Giannoli

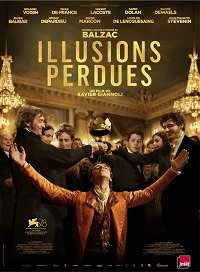

Difficile pensare di poter trarre un film da Illusioni perdute di Balzac, il volume monstre, come lo stesso autore ebbe a definirlo, cuore pulsante della sua Commedia umana, “opera capitale nell’opera” (1). Il suo essere policentrico, popolato da decine e decine di personaggi, diviso in tre parti pubblicate separatamente tra il 1837 e il 1843, fanno di questo romanzo un miracolo della letteratura, già all’epoca soggetto a innumerevoli critiche da parte di chi, come Sainte-Beuve, legato a una visione classica della narrativa e, dunque, incapace di apprezzare la dirompente modernità del lavoro balzachiano in generale, esprimeva tutto il proprio biasimo sulle pagine di riviste e giornali: “Se la stampa avesse fatto il suo dovere nei vostri confronti, sareste forse diventato un buon romanziere; invece vi ha lasciato fare, vi ha lasciato perdere il sentimento dell’arte, della vera letteratura, della dignitosa sobrietà, del ritegno dello scrittore; ha accettato le vostre produzioni a pezzi e bocconi, scritte giorno per giorno, simultaneamente e seguendo le ispirazioni casuali di un brio ormai esaurito” (2).

A ciò si aggiungeva poi la malafede di chi, come Jules Janin, sentendosi toccato personalmente dalla feroce critica al sistema editoriale e mediatico presente nella seconda parte del romanzo, si esibiva in grottesche arringhe difensive riguardo alla figura del giornalista: “Mai si è trovato, per scrivere un giornale, un gruppo così amabile e semplice di persone più oneste, più sincere, più generose e, possiamo dirlo, di più autentico e incisivo talento. E non soltanto non hanno mai commesso nemmeno una di quelle indegne vigliaccherie che dite voi, ma anzi, in tre o quattro anni di quel facile lavoro, non hanno mai pensato che quel talento, che sgorgava in loro come una fonte limpida e pura, potesse trovare altro salario che la gioia di esprimere il pensiero, di adornarlo nel modo migliore e di vederlo sbocciare alla luce dell’alba” (3).

Inutile dire che proprio tale critica, non solo al sistema editoriale, ma, in senso più ampio, alle dinamiche economico-sociali relative a uno sviluppo ormai pervasivo del capitalismo, rappresentano appunto uno dei motivi di maggiore interesse dell’opera, la quale, se solo esistesse oggi un genio del calibro di Balzac, con poche e circostanziali modifiche, potrebbe essere stata scritta ai giorni nostri. Del resto, già Lukács nei suoi Saggi sul realismo ebbe a definire Illusioni perdute come “un poema tragicomico che tratta della «capitalizzazione dello spirito»“.

Si comprende, dunque, perché Xavier Giannoli abbia deciso di trasporre in chiave cinematografica il capolavoro di Balzac: ogni racconto di ambientazione storica che non abbia come obiettivo il mero intrattenimento, parlando del passato, suggerisce, in realtà, una riflessione sul presente, evidenziando nessi tra le due epoche. Naturalmente Illusioni perdute, da un certo punto di vista, resta ancorato a un tempo e un luogo ben precisi, gli anni Venti dell’Ottocento in Francia, quando masse di giovani si riversarono a Parigi dalla provincia in cerca della gloria o anche solo di migliori occasioni di lavoro. Ma questa è una vicenda che abbiamo visto ripetersi molte volte e, in più, essendosi svolta in piena Restaurazione, un periodo di passaggio tra il vecchio mondo (aristocratico) e quello nuovo (borghese), ha il merito di sottolineare le contraddizioni di entrambe le parti, un imperativo rispetto al quale Balzac, nonostante le sue simpatie monarchiche, non si è mai tirato indietro.

Restano, tuttavia, i problemi relativi alla forma che abbiamo dichiarato in apertura all’articolo: in che modo rendere per lo schermo un romanzo complesso e articolato come Illusioni perdute? Qualche sacrificio era inevitabile. Tuttavia, Giannoli ha saputo operare al-la stregua di un sapiente chirurgo: consapevole che ricalcare in tutto e per tutto il lavoro di Balzac sarebbe stato impossibile, si è dedicato, in particolare, alla seconda parte del romanzo – Un grande uomo di provincia a Parigi – riuscendo a realizzare un film notevole, condensato tematico dell’opera del genio francese, così come quest’ultima lo è della Commedia umana nel suo insieme, monumentale studio antropologico-letterario sugli splendori (illusori) e le miserie (terribilmente concrete) della vita ai tempi del capitalismo.

Siamo nel 1821 ad Angoulême, un piccolo comune situato nella regione francese della Nuova Aquitania, famoso già ai tempi di Balzac per la produzione della carta, un particolare degno di nota, se si considera che proprio sulla carta – e l’inchiostro – il giovane Lucien Chardon (Benjamin Voisin), figlio di un farmacista e di una madre nobile, appartenente alla casata de Rubempré, fonda le sue ambizioni letterarie, lavorando, nel frattempo, in una tipografia. Presto la sua strada si incrocia con quella di Marie-Louise Anaïs de Bargeton (Cécile de France), sorta di madame Bovary ante litteram, la quale, insoddisfatta del suo matrimonio, aspira a essere la mecenate del luogo. Lucien viene invitato nella tenuta della donna a recitare alcune poesie tratte dalla sua raccolta, ancora priva di editore, Le margherite, il cui titolo è già un indizio dell’innocenza primigenia dell’autore, seppur mescolata già a una forma di egoismo infantile.

Non si può dire che l’iniziativa sia un successo: i versi di Lucien vengono accolti freddamente dagli ascoltatori, i quali, come madame de Bargeton si affretta a rassicurarlo, non possono capirli a causa della loro mentalità ristretta. L’amore tra i due è inevitabile. Entrambi vivono nel sogno di Parigi, la grande città, dove sperano di trovare terreno favorevole alle loro velleità romantiche. L’occasione per tentare questa strada viene offerta dallo scandalo sorto a causa delle dicerie relative ai due amanti, le quali, nel romanzo di Balzac, portano l’insipido monsieur de Bargeton a sfidare a duello uno dei calunniatori della moglie, particolare assente nel film di Giannoli. Del resto, non è certo questa la maggiore differenza tra l’opera cinematografica e quella letteraria in questa fase della storia.

Nel film, infatti, è totalmente assente la figura di David Séchard, amico fraterno di Lucien – geniale inventore di un nuovo metodo, più economico, di produzione della carta – il quale, nella terza parte del libro, anch’essa omessa da Giannoli, verrà raggirato da due avidi capitalisti, decisi a mettere le mani sul suo brevetto, proprio con l’aiuto inconsapevole del poeta. Particolare degno di nota, i tagli cinematografici più importanti sembrano riguardare soprattutto le figure positive inserite da Balzac nel suo affresco a eccezione di quello relativo al sedicente ecclesiastico Carlos Herrera, su cui torneremo alla fine dell’articolo. Se è vero, infatti, che Séchard potrebbe essere considerato una sorta di alter ego di Lucien, d’altra parte, manca al primo la brama di riconoscimento sociale che porterà il secondo a gettare alle ortiche le sue aspirazioni artistiche, una volta messo piede a Parigi, in nome del compromesso. Sembrerebbe, dunque, che Giannoli, nella sua opera di ‘accostamento’ del capolavoro di Balzac alla realtà odierna – vedi sopra l’osservazione relativa ai film di ambientazione storica – abbia voluto, consapevolmente o meno, suggerire l’idea che oggi tipi umani come quelli di Séchard, con la loro innocenza e/o integrità, non potrebbero più esistere nel contesto di un capitalismo giunto ormai a un tale livello di accumulazione e complessità. Stesso discorso vale per il personaggio di Daniel d’Arthez, capogruppo di un ‘cenacolo’ di artisti e intellettuali, frequentato da Lucien in un primo tempo a Parigi, posto da Balzac in contrapposizione al mondo cinico, effimero e interessato del giornalismo e degli spettacoli di varietà.

Tornando al film, non passa molto prima che Lucien abbia un amaro assaggio di quanto la grande città possa rivelarsi spietata nei confronti di un giovane ambizioso e sprovveduto come lui. Partecipando a uno spettacolo dell’Opéra insieme a madame de Bargeton e alla cugina di quest’ultima, la marchesa d’Espard (Jeanne Balibar) – vicina alla cerchia del re e, dunque, estremamente influente nell’ambiente aristocratico parigino – tutto in Lucien concorre ad attirargli addosso lo scherno e i mormorii dei presenti: il modo in cui ha acconciato i capelli, l’abbigliamento, i gesti e, in generale, la sua evidente ignoranza rispetto all’etichetta richiesta in un luogo simile. Come illustra la voce fuori campo, la quale cita più volte il testo di Balzac o quantomeno ne conserva la sagacia, scelta stilistica non solo giustificata, ma anche estremamente efficace in un film di questo tipo: “In un mondo fatto di apparenze, i dettagli sono decisivi. Un gesto maldestro, una parola o uno sguardo possono rovinare un debuttante. Un comportamento errato è come un colpo di pugnale sferrato alla tela di un maestro o una nota stonata in un’opera”.

D’altra parte, anche madame de Bargeton è vittima di alcune ingenuità, dovute al suo ethos provinciale, come rivela la scena in cui la marchesa d’Espard la redarguisce riguardo al modo in cui portare il fazzoletto. Ma tra lei e Lucien c’è una sostanziale differenza: per quanto il primo si ostini a farsi chiamare con il cognome materno de Rubembré, in realtà, non può vantare alcun titolo nobiliare, un particolare estremamente rilevante dal punto di vista tematico, come nota acutamente Mariolina Bongiovanni Bertini nella sua introduzione al romanzo di Balzac nella collana de I Meridiani Mondadori, segno incontrovertibile dei tempi che cambiano, essendo Lucien a cavallo tra due mondi, figlio di un borghese e un’aristocratica, unione impossibile prima della Rivoluzione.

Questo fatto unito alla necessità di tacere i pettegolezzi relativi ai rapporti tra madame de Bargeton e il giovane poeta, portano la prima ad allontanare Lucien da sé, lasciandolo privo di appoggi – anche economici – in una città potenzialmente ‘assassina’ come Parigi. Illuminante, da questo punto di vista, la scena del dialogo tra Lucien e il barone Sixte du Châtelet (André Marcon), maturo corteggiatore di madame de Bargenton, il quale, per convincere il rivale a tornare ad Angoulême, asserisce: “Da qualche mese, la polizia ha fatto mettere delle enormi reti lungo la Senna all’uscita della città. Sapete perché? Per recuperare i corpi di quegli sventurati che si gettano giù dai ponti perché non hanno da mangiare e si rifiutano di tornare in provincia”.

In effetti, Lucien in questo periodo soffre tremende privazioni. Provvidenziale, dunque, l’incontro con Étienne Lousteau (Vincent Lacoste), smaliziato caporedattore di un periodico dell’opposizione, il Corsaire. Sarà lui a fare da Virgilio a Lucien nei gironi infernali del giornalismo parigino, instaurandosi tra i due il tipico rapporto mentore-allievo. “In che consiste il mestiere?” domanda Étienne a Lucien la prima volta in cui quest’ultimo va a trovarlo in redazione. Ingenuamente il giovane poeta risponde che fare il giornalista significa informare le persone sull’arte e sul mondo. “Il mio mestiere è arricchire gli azionisti del giornale” lo corregge Étienne. “E, intanto, rastrellare il più possibile”.

Da questo punto di vista, la sua figura, oltre che la funzione di guida, incarna quella di un’entità diabolica che tenta il protagonista con il frutto (marcio) della conoscenza. Non per niente, nella scena che abbiamo appena citato, al rifiuto di Lucien relativo a una coppa di champagne, Étienne profetizza: “Lo berrai”. Stesso discosto vale per l’hashish che Lucien inizia a fumare, come Étienne, dopo aver preso a collaborare stabilmente con il giornale. In un mondo in cui tutto si vende e si compra, è normale che anche la politica rappresenti un affare come un altro – e persino gli ideali diventano merce. “Il giornale è dei liberali, quindi sono liberale” dichiara Étienne. Poi, rivolgendosi a Lucien: “Anche tu sei liberale, solo che ancora non lo sai”.

Interessantissima – e tremendamente attuale – la verticalizzazione dell’analisi proposta dalla voce fuori campo nella scena in cui Lucien si reca per la prima volta a teatro insieme a Étienne: anche i fischi e gli applausi si pagano con moneta sonante; schiere di donne non esitano a offrirsi ai nuovi satrapi del commercio, i quali utilizzano i volti delle attrici di successo per reclamizzare i loro prodotti attraverso gli spazi pubblicitari acquistati sui giornali; i politici stringono la mano ai mercanti, consapevoli che questi ultimi sarebbero diventati i veri proprietari della stampa moderna; alla sommità della piramide, infine, regna incontrastato il potere della finanza e di oligarchi come Jaques Laffitte e i Rothschild, citati accanto al nome di un personaggio ricorrente della Commedia umana, Frederick Nucingen, ispirato appunto a Jacob Mayer Rothschild, fondatore della filiale francese dell’omonima banca, che Balzac conosceva personalmente.

E l’editoria? Quale può essere la sorte di una simile attività in un mondo totalmente dominato dalla logica del profitto? Lucien lo scopre nel momento in cui Étienne lo porta con sé da Dauriat (Gérard Depardieu), il più influente editore parigino, il quale, tuttavia, è analfabeta. Come ci spiega la voce fuori campo: “Ex commerciante di frutta e verdura, Dauriat […] si faceva leggere i manoscritti e i contratti, ma sapeva far di conto perfettamente”. Non per niente, il suo negozio si trova al Palais-Royal in cui si concentra ogni tipo di traffico e commercio, compreso quello della prostituzione – un accostamento estremamente significativo sul piano simbolico. A nulla valgono i tentativi da parte di Lucien di convincere Dauriat a pubblicare Le margherite. Pazientemente l’editore gli spiega che ormai non si vendono più le poesie e, per di più, nessuno vuole libri di scrittori sconosciuti: “Io pubblico solo libri di autori già famosi, altrimenti è un rischio”. Prova che anche in questo campo le cose funzionavano allora esattamente come adesso. Alla domanda di Lucien su come possa, di conseguenza, farsi conoscere un giovane di talento, Dauriat risponde: “Conoscendo la gente famosa. Trovatevi una protettrice famosa o un nemico famoso che parli male di voi nel suo giornale. […] Quando si parlerà di voi a Parigi, il vostro valore aumenterà, come in Borsa”.

Del resto, già in una scena precedente Étienne aveva istruito Lucien sull’importanza della polemica attraverso i giornali: “Fa parlare e, quindi, vendere: posti a teatro, libri, tutto”. È già la società dello spettacolo di Guy Deboard, dove il Capitale, avendo raggiunto un tale grado di accumulazione da divenire immagine, fa sì che vengano prodotte e consumate un’infinità di illusioni.

Accecato dal miraggio del successo e dalla volontà di vendicarsi di quel mondo aristocratico che lo ha ripudiato, Lucien accetta le regole del gioco, arrivando a scrivere peste e corna di un romanzo che, in realtà, ammira moltissimo. L’autore (monarchico) è Nathan Anastasio (Xavier Dolan), divenuto, nel frattempo, il ‘nemico’ di Lucien. Prima della pubblicazione, tuttavia, l’articolo viene fatto recapitare a Dauriat, editore di Nathan. Ciò che vuole ottenere Lucien dall’ex commerciante di frutta e verdura, infatti, è la pubblicazione delle sue poesie e, ora che è una firma importante del Corsaire, può avvalersi degli strumenti di pressione garantitegli dalla stampa. Si conferma così un ulteriore insegnamento di Étienne, quello secondo cui solo chi è nella posizione di far paura alle persone giuste può sperare di ottenere qualcosa in una città come Parigi.

In breve, Lucien si ritrova sulla cresta dell’onda, circondato da quella moltitudine di lussi e piaceri che accompagnano l’esistenza di un giovane uomo di successo. Emblematica, da questo punto di vista, la scena in cui festeggia l’acquisto di una casa per sé e Coralie (Salomé Dewaels), una giovane attrice, divenuta, nel frattempo, la sua amante, dopo essere stata quella di Camusot (Jean-Marie Frin), un grosso commerciante di stoffe, padre dell’omonimo giudice che compare in altre opere di Balzac. Presente anche Finot (Louis-Do De Lencquesaing), direttore del Corsaire, il quale ‘battezza’ Lucien giornalista “nel nome della malafede, dei pettegolezzi e degli annunci pubblicitari”. Degna di nota, in questa scena, la presenza di un grosso ananas in mezzo al buffet, divenuto nell’opera di Giannoli simbolo del mercimonio dal momento in cui Dauriat ne aveva parlato in rapporto al suo recente investimento in una piantagione di quel frutto: “Io ormai credo solo nell’ananas. […] L’ananas ci salverà dalla poesia, almeno lo spero”.

Sembrerebbe, dunque, che nulla possa turbare ormai l’ascesa di Lucien, ottenuta a prezzo della sua ‘anima’. Senonché in lui non è mai venuta a mancare l’attrazione per l’ambiente aristocratico tanto vilipeso sulle pagine del Corsaire, o meglio, del Corsaire-Satan, nome acquisito dalla testata dopo la fusione di quest’ultima con un’altra dello stesso genere, il Satan appunto, ulteriore rimando simbolico al ‘patto col diavolo’ siglato da Lucien. Per di più, il giovane ambizioso non ha mai del tutto rinunciato ai suoi sogni di gloria letteraria, consapevole che quanto viene scritto sui giornali, oltre a essere una merce come un’altra in quell’oceano di merci a cui la logica del Capitale riduce il mondo, viene dimenticato il giorno dopo.

Da questo punto di vista, il suo rapporto con Nathan è emblematico, ricoprendo costui il ruolo di mediatore-rivale nei confronti di Lucien, secondo la dinamica triangolare del desiderio individuata da René Girdard, alla quale avevamo già accennato nel precedente articolo su Il potere del cane di Jane Campion (4). La verità, infatti, è che Lucien vorrebbe essere Nathan. Dimodoché, quando lo scrittore monarchico, in combutta con madame de Bargeton, il barone du Châtelet e la marchesa d’Espard, inizia a mostrarsi conciliante nei confronti del giovane poeta, questi cede subito alle sue lusinghe, accecato dalla promessa di ottenere finalmente il nome de Rubempré a patto che smetta subito di portare avanti i suoi attacchi all’ambiente aristocratico sulle pagine della stampa liberale. Lucien prende, quindi, a frequentare i salotti della nobiltà, senza accorgersi del nodo scorsoio che si stringe sempre di più attorno alla sua gola. Per rendersi presentabile in certi ambienti, infatti, si indebita mostruosamente, acquistando vestiti e accessori che non può permettersi, consigliato in questo da Coralie, la quale, da brava attrice, è consapevole di quanto i costumi di scena siano importanti in una rappresentazione. Come spiega la voce fuori campo: “Aveva imparato che solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze. […] L’abbigliamento è fondamentale per fingere di possedere quello che non si ha ed è il modo migliore per possederlo più tardi”.

Parallelamente lavorano con alacrità alla rovina di Lucien anche i liberali. Questi ultimi, infatti, sentendosi traditi da Lucien – passato, nel frattempo, tra le fila di un giornale monarchico – gli tendono una trappola, facendo leva su alcuni articoli già pagati che il giovane ambizioso avrebbe dovuto consegnare a suo tempo al Corsaire-Satan. Finot convoca, dunque, Lucien, illustrandogli la sua intenzione a creare una sorta di cartello formato da un giornale, un’agenzia di stampa e una pubblicitaria: “Come dicono i miei amici inglesi, il liberalismo economico sarà la libertà della volpe libera in un pollaio libero. Non ho nessuna voglia di fare la fine del pollo. Nemmeno voi… O sbaglio?” Il fatto è che gli servono soldi per investire, e Lucien, con i suoi nuovi agganci, potrebbe aiutarlo a ottenerli, senza incorrere nella prevedibile opposizione del mondo aristocratico. Ma prima bisogna che gli consegni gli articoli dovuti in modo che Étienne non imbastisca uno scandalo, mandando gli ufficiali giudiziari a casa Rubempré. Il patto è che la firma di Lucien non comparirà in calce agli scritti, ma naturalmente è proprio questo il piano.

Nel frattempo, viene organizzata anche l’umiliazione pubblica di Coralie – divenuta ormai una fonte essenziale di sostentamento economico per Lucien – alla prima della rappresentazione del dramma di Racine Berenice, con lei nel ruolo della protagonista, ottenuto grazie all’influenza del giovane poeta. In teoria, la claque avrebbe dovuto applaudire, profumatamente pagata grazie anche ai soldi consegnati da madame de Bargeton a Lucien in una scena precedente, dove l’ex amante era stata a letto con lui, palese rimando tematico all’inevitabile prostituzione dei corpi e delle menti in un mondo dominato dall’interesse economico; invece, non si giunge nemmeno alla fine dello spettacolo che già partono dal pubblico fischi e urla di disprezzo. Il che avviene a causa dell’intervento all’ultimo minuto di Finot e compari, i quali, offrendo più soldi al ‘direttore’ della claque Singali (Jean-François Stévenin), determinano la caduta di Coralie e, di conseguenza, anche quella di Lucien.

L’uscita degli articoli firmati sulle pagine del Corsaiere-Satan danno il colpo di grazia alla reputazione del giovane poeta agli occhi dell’aristocrazia, la quale è ben lieta di cogliere l’occasione per allontanarlo definitivamente dal proprio ambiente. Come spiega la voce fuori campo, riferendosi all’ordinanza relativa all’acquisizione del titolo nobiliare, che, stando al segretario del guardasigilli, il Re avrebbe firmato di suo pugno: “Quel documento brandito in maniera teatrale non era altro che un foglio qualunque sulla scrivania, ma, nel momento di farlo a brandelli, Lucien ebbe la fugace impressione di essere padrone del proprio destino, perché, in realtà, non era mai esistita alcuna possibilità che potesse ottenere il nome e il titolo a cui aspirava”. Isolato, afflitto dai debiti e dalla povertà, con Coralie agonizzante a causa della tubercolosi, Lucien si riduce a fare il pubblicitario per dieci franchi a commessa, un vero e proprio contrappasso per chi aveva basato precedentemente la sua fortuna sulla compravendita degli articoli giornalistici, ulteriore variazione rispetto al romanzo di Balzac, dove il contrappasso è rappresentato, invece, dalla stesura di alcuni lavori sullo stile di Béranger, il poeta “più sfrontatamente allegro e serenamente ottimista del suo tempo” (5).

Del resto, anche i petits jornaux di opposizione come il Corsaire-Satan non se la passano bene, stando a quanto ci racconta sempre la voce fuori campo: “Di lì a poco il governo monarchico votò nuove leggi contro la stampa per imbavagliare l’opposizione. Fu la fine dei piccoli giornali, la fine di un’era”.

A questo proposito, si pone necessaria una precisazione: il romanzo, infatti, è ambientato tra il 1821 e il 1822, mentre la censura a cui ci si riferisce in questo frangente ebbe inizio sotto il regno di Carlo X, succeduto a Luigi XVIII nel 1824, dopo un primo periodo di apparente apertura nei confronti dei liberali – stretta repressiva che, in breve, avrebbe portato alla Rivoluzione di Luglio del 1830. Del resto, lo stesso Balzac forza spesso la cronologia degli eventi storici, e, se in alcuni casi ciò può essere ascrivibile a una svista dell’autore, in altri sembrerebbe piuttosto dovuto alla volontà di offrire al lettore un quadro sintetico del contesto politico e sociale in continua evoluzione, che non fa semplicemente da sfondo alle vicende dei personaggi, bensì compenetra, forgiandolo, il carattere di questi ultimi, influenzandone ogni pensiero e azione.

Quando Coralie muore, Lucien non ha nemmeno i soldi per pagarle un funerale decente, essendosi la speculazione immobiliare estesa ai cimiteri, rendendo proibitivi i costi delle tombe. Come chiosa la voce fuoricampo: “Anche l’eterno riposo aveva il suo prezzo”. In altre parole, persino la morte diventa merce in un mondo dominato dal Capitale. A Lucien non resta che tornare in provincia, e qui, di fronte a un lago conosciuto nella sua infanzia, dove il giovane poeta si immerge senza sapere se per un bisogno di purificarsi o per una volontà di uccidersi, si conclude il film di Giannoli, al quale fa da epigrafe una frase particolarmente significativa di Balzac: “Penso a coloro che devono trovare la forza interiore dopo il tempo del disincanto”.

Nel romanzo sappiamo chiaramente che Lucien ha intenzione di suicidarsi, ma viene salvato dall’incontro fortuito con Carlos Herrera, l’ecclesiastico sopracitato. In effetti, egli non è altri che Jaques Collin sotto mentite spoglie, il forzato evaso dalla prigione di Tolone prima e da quella Rocheford poi, ispirato alla figura realmente esistita del criminale Eugène-François Vidocq – personaggio ricorrente nella Commedia umana, il quale in Papà Goriot, per esempio, appare con il falso nome di Vautrin. Ritroveremo i due in un’opera successiva di Balzac, Splendori e miserie delle cortigiane, dove il meccanismo fatale finirà per chiudersi su Lucien, portandolo – questa volta sì – al suicidio. Nel film di Giannoli inserire un elemento del genere non avrebbe avuto senso dal punto di vista dell’economia narrativa. Eppure resta un po’ di rimpianto nello spettatore che ha letto anche il libro, lasciato all’oscuro su come avrebbe potuto essere la rappresentazione cinematografica di un simile Mefistofele. Ci rifaremo in chiusura all’articolo, citando alcuni frammenti del discorso tenuto da Carlos Herrera, o meglio, Jaques Collin a Lucien nel romanzo di Balzac: “Vi sono due specie di storia: la storia ufficiale, bugiarda, che viene insegnata, quella ad usum delphini; e poi la storia segreta, dove si trovano le cause reali degli avvenimenti, una storia vergognosa. […] Tutti i grandi uomini sono dei mostri. […] Se aveste cercato nella Storia le cause umane degli avvenimenti, invece che impararne a memoria le etichette, ne avreste tratto dei precetti per la vostra condotta. Da quello che ho appena pescato a casaccio nella collezione dei fatti reali consegue questa legge: considerate gli uomini, e soprattutto le donne, soltanto strumenti, ma non datelo loro a vedere. Adorate come fosse Dio stesso colui che, posto più in alto di voi, può esservi utile, e non lasciatelo prima che abbia pagato a caro prezzo il vostro servilismo. […] E inoltre non datevi pena per l’uomo caduto più che se non fosse mai esistito. Sapete perché dovete comportarvi così? Volete dominarla quella società, vero? Bisogna iniziare ubbidendole e studiandola attentamente. I dotti studiano i libri, i politici studiano gli uomini, i loro interessi, le cause che generarono le loro azioni” (6).

Insomma, quello che si sforza di spiegare Collin/Herrera a Lucien nella sua visione proto-nicciana della Storia e dell’atteggiamento che dovrebbe tenere l’uomo disincantato rispetto al potere – ma illustri predecessori in tal senso possono ritrovarsi nelle figure di Machiavelli e di Hobbes – è che quanto ha condotto il giovane poeta alla disfatta sono stati i suoi residui di moralità e sentimentalismo: “Se aveste lasciato Coralie a quel Camusot, se aveste nascosto la vostra relazione con lei, avreste sposato madame de Bargeton, sareste prefetto di Angoulême e marchese de Rubempré” (7). Una visione sconfortante, ma tremendamente realistica delle forze che plasmano la società al di là del bene e del male, le quali rischiano oggi di portare l’umanità al suo completo annientamento.

1) Vedi l’introduzione di Mariolina Bongiovanni Bertini a Illusioni perdute nell’edizione de I Meridiani Mondadori

2) Ibidem

2) Ibidem

4) Iacopo Adami, L’inganno delle apparenze, Paginauno n. 77/2022

5) La definizione è di Mariolina Bongiovanni Bertini nella sua introduzione a Illusioni perdute nell’edizione de I Meridiani Mondadori

6) Honoré de Balzac, Illusioni perdute, I Meridiani Mondadori

7) Ibidem