La canzone d’autore italiana e le istanze politico-sociali di un intero decennio, quello del ‘lungo Sessantotto’

"Dio del Ciel se fossi una colomba/ vorrei volar laggiù dov’è il mio amor/ che inginocchiato a San Giusto/ prega con l’animo mesto/ Fa che il mio amore torni/ ma torni presto/ Vola, colomba bianca, vola/ diglielo tu che tornerò/ Dille che non sarà più sola/ e che mai più la lascerò/ Fummo felici uniti e ci han divisi/ Ci sorrideva il sole, il cielo, il mar/ noi lasciavamo il cantiere/ lieti del nostro lavoro/ ed il campanon din don/ ci faceva il coro/ Vola, colomba bianca, vola/ diglielo tu che tornerò/ Tutte le sere m’addormento triste/ e nei miei sogni piango e invoco te/ Anche il mi vecio te sogna/ pensa alle pene sofferte/ piange e nasconde il viso tra le coperte/ Vola, colomba bianca, vola/ diglielo tu che tornerò/ diglielo tu che tornerò.” Carlo Concina-Bixio Cherubini, Vola colomba

All’Italia in ginocchio del primo dopoguerra serviva una canzone così. Una canzone ‘spensierata’. Una canzone deamicisiana. Consolatoria, che potesse funzionare al contempo da medium e collante pedagogico. In altre parole: le strofe delle canzoni effondevano retorica, e se mai qualcuna si connotava come strappalacrime c’era sempre un precetto, un buon fine, una morale sottesa e rassicurante sulla quale poggiare. Alla luce di ciò la realtà dei fatti veniva edulcorata, le idee di famiglia, di amore, di nazione (di patria) di conseguenza, con essa. Le canzoni popolari dell’epoca erano l’antro enfatico degli stereotipi – mamme angelo del focolare, mariti devoti, figli altrettanto, sogni rosa confetto, afflati patriottici, slanci stilnovisti, passioni irreggimentate, costituivano l’humus contenutistico su cui poggiavano. C’erano ferite da suturare, serviva allora una canzone così. ‘Innocua’. Effimera. Fine a se stessa, adesa al canone compositivo vigente: in fatto di canzoni le cose vanno in questo modo, e ci vanno per molto.

È il 1962 quando Luigi Tenco spariglia le carte della convenzione pronunciando la frase fatidica: “Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare.” Un attacco al cuore dello status quo musicale. In appena una manciata di strofe, la canzone sentimentale derubricata dei suoi attributi celestiali, dei suoi voli pindarici, dei suoi afflati apollinei, ricondotta su coordinate terrestri. Con Tenco anche l’amore – l’amore cantato in primo luogo – diventa un fatto episodico, relativo, una possibilità contingente per uomini e donne irrisolti, imperfetti, ma vivaddio autentici, in carne e ossa.

Cosa racconta, in fondo, l’incipit di Mi sono innamorato di te? Racconta di lui nullafacente, che si annoia al punto da decidere di mettersi con lei, senza scopi particolarmente edificanti. Tolti gli epigoni impomatati del bel canto, ditemi chi, fosse soltanto per una volta, non si è riconosciuto in un amore di questo tipo. Con Mi sono innamorato di te la virata contenutistico-formale della canzone diventa radicale. Sulla sua scia, la ballata popolare dismette i panni di ballata scacciapensieri connotandosi come potenzialmente descrittiva. Contigua a un piano oggettivo quanto di contenuto. Siamo ancora lontani dall’ascrivere il cantautorato all’interno di una vera e propria fenomenologia (canoni espressivi, seguito di massa) ma con Luigi Tenco – e quasi contemporaneamente, soprattutto con Fabrizio De Andrè – è possibile individuare la germinazione, se non altro, di un proto-cantautorato.

Con sorprendente continuità, e sulla scorta delle aspettative del pubblico più giovane e impegnato, la canzone d’autore riuscirà a connotarsi come rappresentativa delle istanze politico-sociali di un intero decennio. Nel corso del lungo Sessantotto (1968/1978) l’onda della protesta irrora la canzone di nuovi contenuti e nuove poetiche, portatrici di una vis e di una caratura dirompenti. Sono i tempi in cui Venditti canta ancora da Venditti, esibendo barbone tupamaro e aforistica filocinese. Guccini disserta di ontologie ispirate da eskimo innocenti, e Bertoli si erge a portavoce delle istanze di un nuovo Quarto stato.

Per esempio. Se non pietre vere e proprie, le parole delle canzoni diventano cronaca e poesia dal teatro della storia. Canzoni ancorate con le unghie e con i denti al qui e ora, alla realtà politica e sociale del periodo. Quanto allo spessore letterario dei testi, non ce n’è più per nessuno. Meno che mai per gli spacciatori di sogni d’oro e/o piagnucolii a buon mercato. Altro che “fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” e “rose rosse per te ho comprato stasera”: per la gioventù movimentista degli anni Settanta la fantasia al potere è a un passo dal realizzarsi e le prove tecniche di rivoluzione passano anche dalle parole delle canzoni che suonano negli stereo, nelle piazze, come nelle aule delle università occupate.

Le strofe cambiano nella forma oltre che nella sostanza. Se il primo Vecchioni già rimanda ai miti classici e alla letteratura, Guccini (ancora) cita fra i tanti Barthes e Sartre. E Francesco De Gregori, nei suoi primi album, si connota per l’impiego di una semantica del verso autenticamente rivoluzionaria. Dirompente. Inedita.

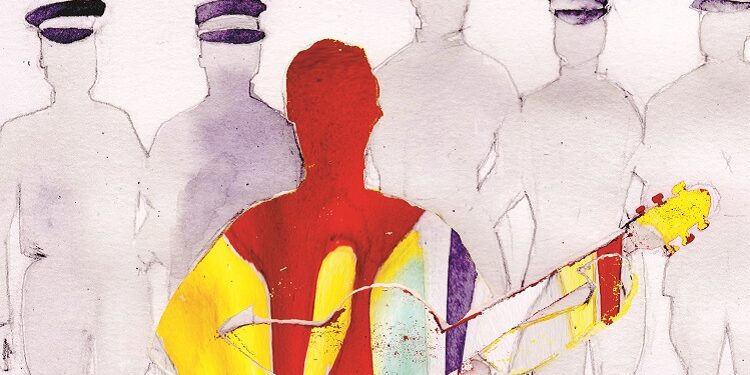

Mi fermo a questi esempi, e riassumo: prerogativa fondante della canzone d’autore è (stato) lo sguardo aperto alla realtà circostante e la rottura definitiva con gli schemi consolidati della canzonetta. Attraverso i suoi migliori esponenti, la canzone d’autore ha veicolato messaggi significativi attraverso linguaggi non pedissequi. La contiguità con il tema del conflitto sociale, che è argomento trasversale di questo libro, rappresenta solo uno dei fili rossi argomentativi rintracciabili all’interno della corrente cantautorale. Un rapporto intrinseco e molto esteso, in quanto intrinseco ed esteso era percepito – ed era – all’epoca, lo scontro sociale. Mediante il racconto che ne fanno i cantautori, questo libro si misura dunque con la lotta. La osserva da vicino e da lontano, nel suo palesarsi subdolo o eclatante, in accezione estesa di guerra combattuta tra stati nazionali, e in accezione più ristretta, la lotta instaurata di fatto tra il Sistema e l’individuo. Tutto ciò – questo libro – intende farlo senza infingimenti e con intento scopertamente politico (parafrasando Guccini, sono sempre dell’idea che a canzoni “si fan rivoluzioni, si possa far poesia”), a riprova di due cose: la prima riguarda lo statuto sociale assunto dalla canzone d’autore negli anni Settanta (e primissima parte degli Ottanta); la seconda inerisce al conflitto Stato-Individuo. Un conflitto in atto. Un conflitto oggi taciuto e a quel tempo persino rappresentato/cantato.

Di questa azione coercitiva fa le spese il cittadino comune. Soldato in divisa o burattino senza fili che sia. Come nelle ilari e crudelissime strisce delle Sturmtruppen di Bonvi, siamo chiamati a una guerra senza soluzione di continuità. Una guerra perenne di cui ci sfuggono senso e perché. Come scrive Moreno Burattini a proposito delle fintamente ilari Sturmtruppen “non c’è serenità: la satira è feroce, l’ironia amara, l’humor nero. Non esiste neppure nessun vero protagonista perché i soldati […] sono carne da cannone stritolata dagli ingranaggi del potere […] le Sturmtruppen sperimentano gli orrori di una guerra che sembra interminabile. Come, del resto, pare non aver avuto mai inizio. C’è sempre stata, si direbbe, quasi fosse una costante e non una variabile o forse una categoria aristotelica. I soldati di Bonvi ignorano i vari motivi per cui combattono e oltre a combattere non possono far altro che credere e obbedire. I signori della guerra, che speculano sulla loro pelle, dispensano vane e assurde medaglie al valore e parlano di patria, ma che cosa siano davvero il valore e la patria nessuno lo sa, nessuno lo spiega”.

A questo punto va da sé che le Sturmtruppen siamo noi. Marginali. Contingenti. Succubi. Sacrificabili. Capaci o meno di sdegno civile e/o di reazione. Le Sturmtruppen sono un fumetto comico e spaventoso, che ha eletto a suo specifico la guerra ma (soprattutto) gli uomini che la combattono. Diversi cantautori – con taglio, passo, peso specifico diversi – hanno fatto lo stesso. I cantautori hanno cantato di vita, e le guerre sono la costante hobbesiana della vita che tocca subire più di tutte. Altro che canzonette dalle rime tronche o baciate, cuore/amore.

* Estratto dal libro Il nemico non è. I cantautori, la guerra, il conflitto sociale, Mario Bonanno, Paginauno edizioni