Ristrutturazioni aziendali, occupazione e tessuto produttivo: i posti di lavoro persi in Italia e in Europa negli ultimi vent’anni, in quali settori, le norme europee e italiane che lo consentono e la proposta di legge del Collettivo GKN

“Non si tratta di una norma anti-delocalizzazioni, come propagandato dal governo, ma per proceduralizzare le delocalizzazioni.” Il Collettivo di fabbrica GKN è in mobilitazione permanente dal 9 luglio 2021, quando il fondo Melrose – che ha rilevato nel 2018 GKN, la multinazionale britannica leader nel settore automotive – ha deciso di chiudere lo stabilimento di Campi Bisenzio e avviato la procedura di licenziamento collettivo per i 422 lavoratori. Una fabbrica in salute, con macchinari all’avanguardia e in fase di rilancio produttivo, chiusa secondo la logica della ‘ristrutturazione d’impresa’, vale a dire per abbattere i costi e massimizzare i profitti. Logica che dall’arrivo di Melrose ha coinvolto anche le sedi della multinazionale in Inghilterra e Germania, portando ad altri 1.200 licenziamenti, e che – in termini generali – spesso vede la delocalizzazione della produzione all’estero.

La reazione del Collettivo di fabbrica, quel 9 luglio, è immediata. Gli operai occupano la fabbrica, presidiandola giorno e notte, impedendo che venga smantellato lo stabilimento e svuotato dei macchinari. Arrivano perfino a bloccare i licenziamenti collettivi, con una sentenza del Tribunale del Lavoro che rileva la condotta antisindacale dell’impresa e la violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Ma la loro mobilitazione non si limita alla difesa della fabbrica: nei mesi successivi arriva a coinvolgere tutto il territorio fiorentino fino alla chiamata a “insorgere” del 18 settembre, quando più di 20.000 persone da tutta Italia scendono in piazza a Firenze, e all’ultima manifestazione del 26 marzo.

Non solo. Al presidio permanente davanti ai cancelli della GKN, insieme agli avvocati del Telefono Rosso e al senatore Matteo Mantero di Potere al popolo, lavoratrici e lavoratori scrivono una proposta di legge contro le delocalizzazioni, le chiusure aziendali e lo smantellamento del tessuto produttivo. Una legge – vedremo – che mette al centro la tutela dell’occupazione e la continuità produttiva e che viene presentata alla Camera dei Deputati il 5 ottobre 2021. Il Collettivo di fabbrica si fa classe dirigente, mentre la classe politica italiana dimostra ancora una volta da che parte sta: a dicembre 2021 la Commissione Bilancio del Senato boccia la proposta dei lavoratori GKN e il governo approva un emendamento alla legge di bilancio che si limita a definire la procedura e le modalità a cui un’impresa deve attenersi per poter chiudere un sito produttivo sul territorio italiano, a fronte di sanzioni irrisorie. Una disposizione che non si discosta, negli effetti, dalle precedenti del 2013 e 2018 e che si mantiene nel solco tracciato dalla normativa europea.

Il quadro europeo

All’interno dell’Unione europea il processo delle delocalizzazioni produttive trova il suo fondamento nei Trattati istitutivi. Il Trattato di Roma che nel 1957 ha istituito la Comunità economica europea (Cee) si poneva come obiettivo la creazione di un mercato unico in regime di libera concorrenza, obiettivo poi integrato dall’Atto Unico europeo del 1986 allo scopo di portare a termine entro il 1992 “uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”. È proprio la libera circolazione dei capitali – riconosciuta come uno dei fondamenti dell’Unione europea con la ratifica del Trattato di Maastricht – ciò che consente alle imprese di decidere liberamente dove impiantare i propri stabilimenti. Libertà tutelata dagli articoli 63-66 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che vieta, salvo deroghe in casi eccezionali, qualsiasi restrizione ai movimenti di capitali e dagli articoli 258-260 che prevedono l’avvio di una procedura d’infrazione nel caso in cui uno Stato membro ponga restrizioni ingiustificate alla circolazione degli stessi. A questo si affianca la libera circolazione delle merci, principio che prevede il divieto di imporre dazi doganali tra i Paesi membri e che quindi favorisce una concorrenza selvaggia tra le imprese europee. In un contesto di questo genere è evidente che le aziende stesse puntino a stabilirsi negli Stati in cui i costi di produzione sono più bassi – principalmente costo del lavoro e imposte sulle imprese –, potendo beneficiare di un mercato unico in cui vendere la propria merce senza alcun ostacolo.

Un secondo processo che si collega alla libera circolazione di capitali è la ristrutturazione aziendale: le imprese, infatti, spesso ricorrono a riorganizzazioni interne, chiusure di stabilimenti o fusioni con altre società (molte volte estere) proprio per poter mantenere la competitività nei confronti di quelle imprese che, delocalizzando, possono andare sul mercato a prezzi inferiori grazie ai minori costi di produzione.

Partendo dal database dell’European Restructuring Monitor (ERM) di Eurofound – l’agenzia dell’Ue “per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro”, si legge sul sito – è possibile fotografare queste tendenze. ERM si basa sul lavoro di un network di corrispondenti dell’agenzia i quali, partendo dalle notizie apparse sulla stampa nazionale nei diversi Stati membri, raccolgono i dati sui casi di ristrutturazione aziendale che abbiano causato la perdita o la creazione di almeno 100 posti di lavoro, o di almeno il 10% della forza lavoro nelle imprese con più di 250 dipendenti: si tratta quindi di una sottostima del fenomeno reale, sia per la soglia necessaria alla registrazione nel database, sia perché la raccolta dati si fonda unicamente sugli annunci avvenuti a mezzo stampa. Ciononostante fornisce un quadro indicativo sulle delocalizzazioni e ristrutturazioni d’impresa e sulla perdita o creazione di posti di lavoro che ne derivano, sia a livello europeo che di ogni singolo Stato membro.Il database è suddiviso in otto categorie, in base al tipo di ristrutturazione: 1. rilocalizzazione dell’attività in un’altra sede della stessa impresa all’interno dello stesso Paese; 2. outsourcing verso un’impresa diversa all’interno dello stesso Paese; 3. delocalizzazione all’estero; 4. chiusura dello stabilimento per ragioni economiche; 5. bancarotta; 6. fusione aziendale; 7. espansione aziendale; 8. ristrutturazione interna – categoria quest’ultima che comprende circa il 70% del totale dei casi riportati.

Come specificato nel rapporto ERM 2020, infatti, nei casi in cui un’impresa affronti un processo di ristrutturazione che preveda diverse fasi – per esempio delocalizzazione della produzione in seguito a una fusione con un’azienda estera che comporti la chiusura dello stabilimento nel Paese di origine – questa spesso viene registrata sotto la categoria “ristrutturazione interna”. Stessa cosa per quanto riguarda i gruppi multinazionali nel caso di una rilocalizzazione o delocalizzazione dell’attività a livello di gruppo da un Paese a un altro.

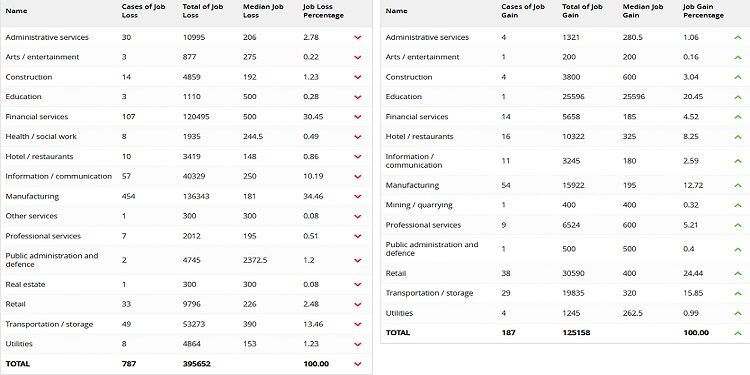

Soffermandoci soltanto sulle delocalizzazioni, secondo i dati ERM tra gennaio 2002 e marzo 2022, nei 27 Paesi membri dell’Unione europea (con l’aggiunta di Regno Unito e Norvegia) ci sono stati 943 casi con oltre 283.000 licenziamenti, il 76% dei quali nel settore manifatturiero (Tabella 1, pag. 26) – a fronte di nessun posto di lavoro creato.

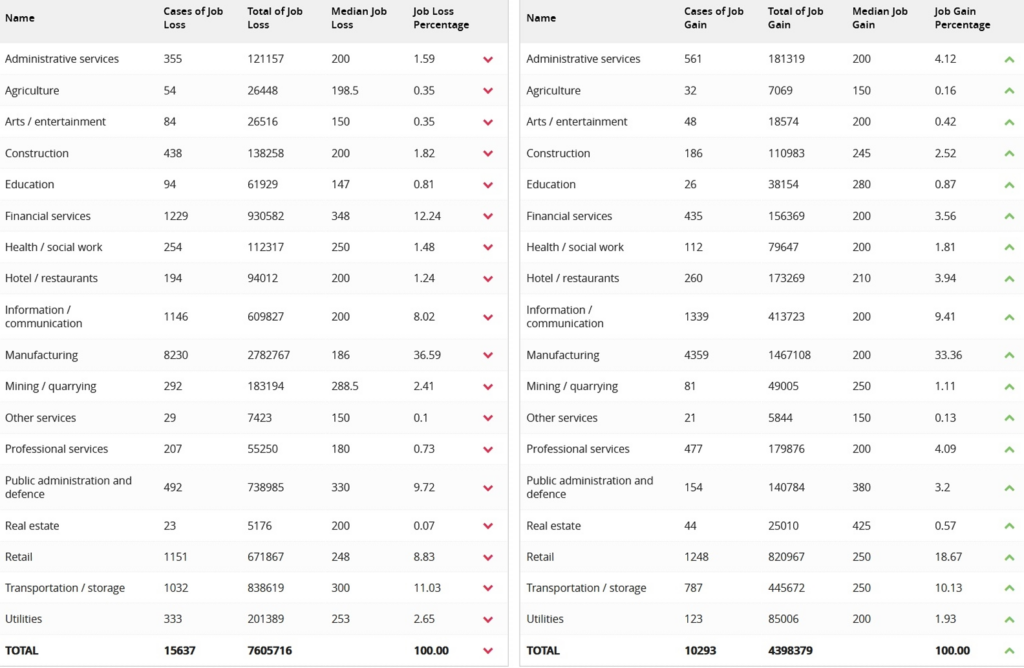

Allargando invece il campo e considerando nel complesso le otto categorie, nel periodo indicato e per i Paesi citati, si sono registrati 7,6 milioni di licenziamenti – soprattutto nella manifattura (37%), nel settore finanziario (12%) e nella logistica (11%) – a fronte di 4,4 milioni di assunzioni – principalmente nel manifatturiero (33%), retail (19%) e logistica (10%) (Tabella 2, pag. 27).

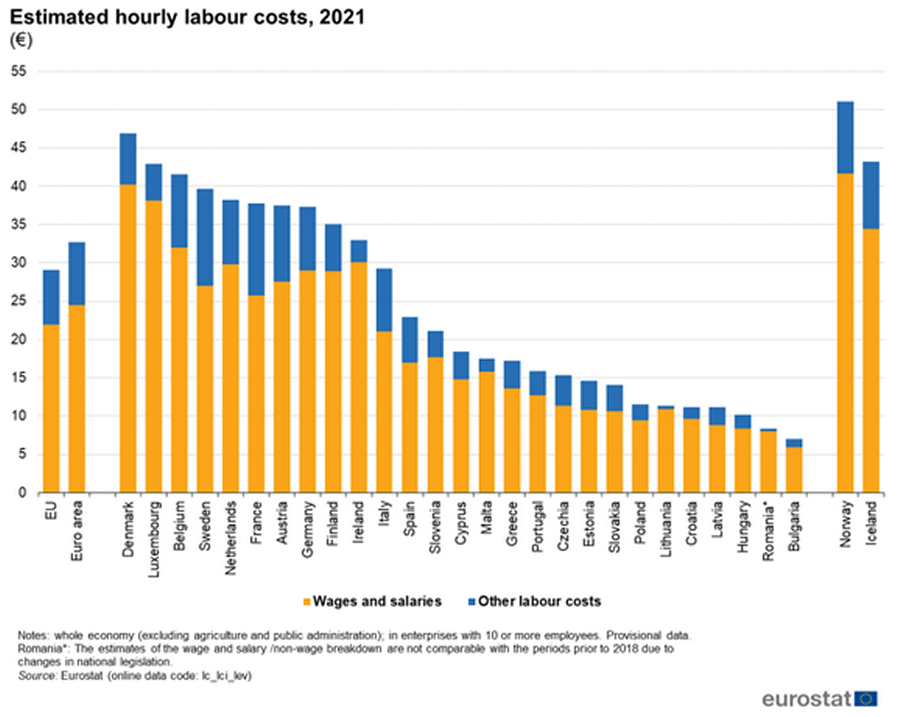

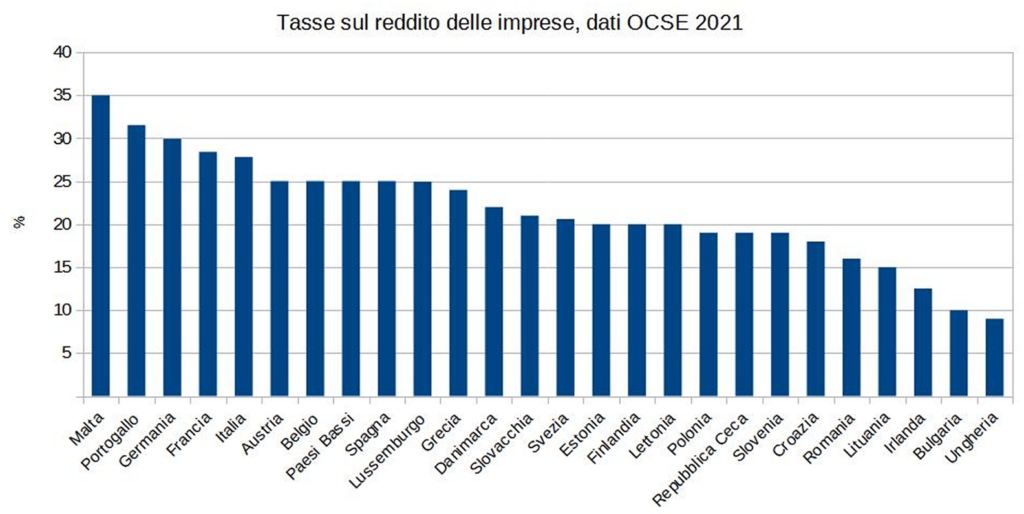

Se per la maggior parte dei Paesi il saldo assunzioni-licenziamenti è negativo, negli Stati dell’Europa dell’Est quali Croazia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia e Lituania si è verificata la tendenza opposta. Questi stessi Paesi, non casualmente, si trovano anche nelle prime posizioni per quanto riguarda il basso costo della manodopera e la minore tassazione sulle imprese: secondo i dati Eurostat per il 2021 (Grafico 3, pag. 28), il costo del lavoro oscilla tra i 7 euro l’ora della Bulgaria e i 15,3 della Repubblica Ceca – contro i 37,2 euro l’ora della Germania, i 37,9 della Francia e i 29,3 dell’Italia, e una media dell’Unione europea di 29,1; mentre la tassazione sui redditi delle imprese, come riporta l’OCSE (Grafico 4, pag. 29), varia dal 10% della Bulgaria, al 16% della Romania fino al 21% della Slovacchia – contro il 29,9% della Germania, il 28,4% della Francia e il 27,8% dell’Italia.

I numeri in Italia

Restringendo lo sguardo alla sola realtà italiana, il Rapporto sulle Imprese 2021 dell’Istat prende in esame i dati relativi all’internazionalizzazione produttiva delle aziende nel 2018.

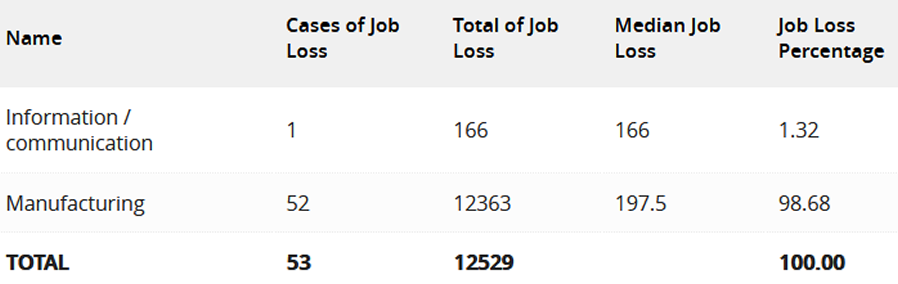

Tra le imprese con più di 250 lavoratori il 14,6% ha scelto di delocalizzare, dato che scende al 7% per quelle che impiegano da 50 a 249 addetti, fino al 2% delle piccole imprese. Delle aziende che delocalizzano, il 40% si dirige all’interno dell’Unione europea: quelle che si spostano in un Paese dell’area euro indicano come motivazione principale l’accesso a nuovi mercati, mentre per i Paesi non-euro – Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Ungheria e Svezia – prevale il contenimento del costo del lavoro, ragione indicata dalla maggioranza delle imprese considerando nel complesso il totale delle delocalizzazioni (anche quelle dirette al di fuori dell’Ue). Rifacendosi al database ERM, da gennaio 2002 a marzo 2022 in Italia si sono verificati 53 casi di delocalizzazione con oltre 12.500 licenziamenti, quasi interamente nel settore manifatturiero, a fronte di nessun posto di lavoro guadagnato (Tabella 5, pag. 30).

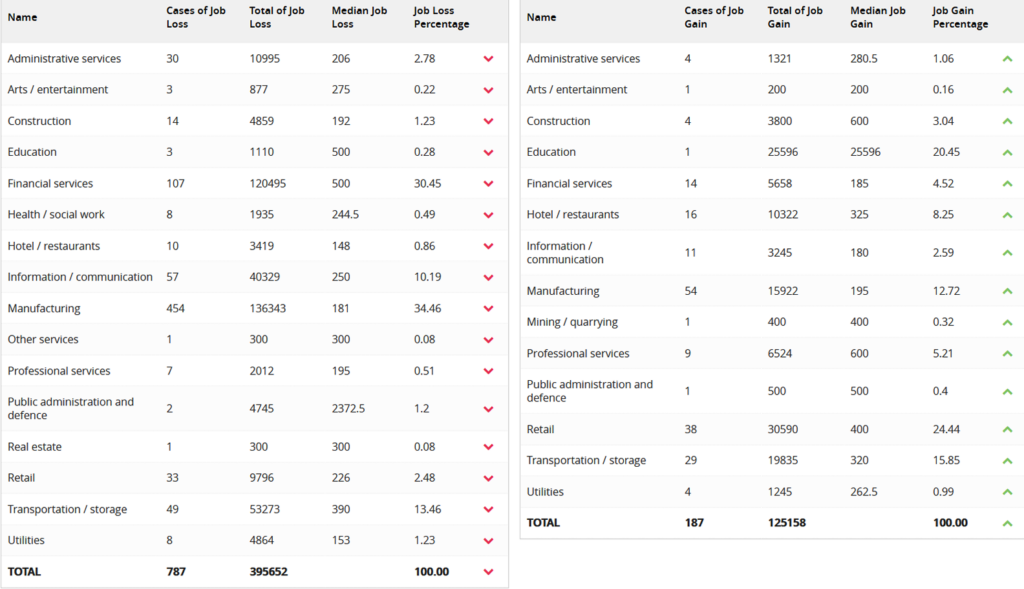

Allargando anche in questo caso il focus e considerando le chiusure dovute alle varie tipologie di ristrutturazione e che rientrano comunque nella logica capitalistica del taglio dei costi e della ricerca del maggior profitto possibile, nello stesso periodo l’Italia ha visto la perdita netta (differenza tra posti di lavoro persi e creati) di più di 270.000 posti di lavoro, di cui 120.000 nella sola manifattura, 115.000 nei servizi finanziari, 37.000 nel settore informazione e comunicazione e 33.000 nella logistica (Tabella 6, pag. 31). Casi come Bekaert, Embraco, Almaviva, Whirpool, Gianetti Ruote, Caterpillar e GKN sono quindi solo gli ultimi di una lunga serie di licenziamenti collettivi.

Le leggi

Visti i numeri italiani, che ricordiamo sono una stima al ribasso, occorre soffermarsi sui provvedimenti presi dalla politica nel corso degli anni e sull’incisività che questi hanno (o non hanno) avuto.

Le prime disposizioni per contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni sono state introdotte con la legge di bilancio del 2013 dal governo presieduto da Enrico Letta. O almeno così erano state presentate. All’articolo 1, commi 60 e 61, la norma stabilisce che le imprese che delocalizzano in un Paese che non appartiene all’Unione europea e con almeno il 50% di riduzione del personale entro tre anni dalla ricezione di aiuti pubblici in conto capitale (versamenti a fondo perduto), devono restituire i contributi ricevuti. Una normativa che pone diverse condizionalità che la rendono facilmente aggirabile, sia per la soglia minima di personale licenziato per incorrere nel provvedimento – all’impresa basta licenziare anche un solo dipendente in meno del 50% – sia per il fatto che la delocalizzazione deve avere come destinazione Paesi extra Ue, mentre abbiamo visto che la maggior parte di queste avviene entro quei confini.

Limiti confermati, anni dopo, anche dal ministro dello Sviluppo economico Patuanelli nel corso di un question time al Senato il 18 giugno 2020, durante il quale chiariva come dal 1° gennaio 2014 ci fossero stati “zero” provvedimenti di revoca di agevolazioni in conto capitale ai sensi della disposizione contenuta nella legge. Lo stesso ministro precisava: “Il motivo per cui non si riesce ad attuare, in realtà, un dispositivo sacrosanto come quello di recuperare i fondi eventualmente dati per le produzioni in Italia che vengono delocalizzate è che qualsiasi dispositivo normativo – e ben venga in questo senso un’iniziativa parlamentare che approfondisca questo tema – deve restare all’interno dei limiti posti dall’articolo 41 della Costituzione, che garantisce la libertà di impresa, e deve restare anche all’interno delle norme previste per il mercato unico europeo, quindi tali dispositivi devono riferirsi alle delocalizzazioni extra Ue” (1).

Con il cosiddetto “decreto dignità” del 2018 il governo Conte è intervenuto nuovamente in materia, allargando il campo di applicazione rispetto alla precedente disposizione: le imprese che delocalizzano in Paesi non appartenenti all’Unione europea nei cinque anni successivi alla ricezione di aiuti di Stato (non più solo in conto capitale ma di qualsiasi tipo, quindi anche finanziamenti, sovvenzioni, detrazioni, detassazioni ecc.) devono restituire quanto avuto con un interesse maggiorato del 5% rispetto al tasso vigente alla data dell’elargizione, e incorrono in una sanzione da due a quattro volte l’importo del contributo ricevuto. Inoltre la normativa introduce anche la questione occupazionale, slegandola dalla delocalizzazione: con una riduzione del livello occupazionale maggiore del 10% (salvo i casi di giustificato motivo oggettivo), entro cinque anni dalla ricezione di aiuti pubblici che prevedano proprio la valutazione dell’impatto occupazionale, le imprese decadono dal beneficio in misura proporzionale a tale riduzione (oltre il 50% la decadenza è totale).

Entrambe le normative, pur avendo un grado di applicazione diverso, nella sostanza si allineano in un’unica direzione: le necessità del capitale dettano la linea, e lo Stato si limita a imporre la restituzione degli aiuti finanziari concessi, eventuali sanzioni e a tamponare con gli ammortizzatori sociali i danni provocati dalle aziende che, pagando qualcosa, possono agire come meglio credono. È la logica capitalistica tradotta nel libero mercato, con cui si identifica la grande maggioranza della classe politica, italiana ed europea, che nei fatti mantiene come unico orizzonte la tutela degli interessi delle imprese.

La proposta GKN

In questo contesto si inserisce la proposta di legge scritta dagli operai della GKN, contenente “Disposizioni per sostenere i livelli occupazionali e produttivi e per contrastare la pratica della delocalizzazione delle attività produttive”. È una legge, contrariamente a quanto abbiamo visto finora, che mette al centro la tutela dell’occupazione e della continuità produttiva, spostando il focus dalle necessità delle imprese alle necessità dei lavoratori. Una visione e una direzione totalmente diverse, che tengono in primo piano lavoro e produzione. Una legge scritta dai lavoratori – una novità – per i lavoratori. Vediamola nei dettagli.

Oltre a prevedere la sospensione dei processi di licenziamento in corso, fissa una procedura che riguarda le imprese con almeno 100 lavoratori che intendano chiudere l’unità produttiva, o quelle più piccole che abbiano portato a termine licenziamenti collettivi nei due anni precedenti: tali società hanno l’obbligo di dare comunicazione preventiva alle istituzioni e alle rappresentanze sindacali, e di indicare le ragioni economico-finanziarie della chiusura, nonché – su richiesta – di fornire alle organizzazioni sindacali i documenti attestanti la situazione patrimoniale dell’impresa e le cause del progetto di chiusura. L’azienda è quindi tenuta a presentare al Mise un piano – elaborato consultando i rappresentanti sindacali dei lavoratori – che preveda la cessione dell’azienda, azioni di salvaguardia dell’occupazione e di gestione di possibili esuberi tramite ricollocazione o riqualificazione del personale, e progetti di riconversione del sito (anche per finalità socio-culturali o ecologiche) ai fini del mantenimento di attività produttiva e occupazione. Una volta presentato il piano, non viene approvato se prevede esuberi e l’impresa non è in crisi, oppure se non riceve il voto favorevole della maggioranza delle rappresentanze sindacali o dei lavoratori; analogamente, sono nulli i licenziamenti avvenuti prima dell’approvazione del piano se questo non prevede esuberi, e costituiscono condotta antisindacale. Tutto il processo di elaborazione e valutazione del piano vede quindi i lavoratori dell’impresa essere parte attiva e imprescindibile per il buon esito della procedura.

In seguito all’approvazione del piano, in caso di mancato rispetto dello stesso scatta per l’impresa l’esclusione dall’accesso a fondi e appalti pubblici per cinque anni e la restituzione dei sussidi ricevuti nei cinque anni precedenti.

Nell’eventualità in cui sia prevista la cessione dell’azienda, il Mise è tenuto a verificare la solidità dell’acquirente e che questi abbia un piano industriale a lungo termine che preveda il mantenimento dell’occupazione. Non solo, anche in questa fase i lavoratori assumono un ruolo centrale. Se costituiscono una cooperativa entro due mesi dall’approvazione del piano, infatti, la legge garantisce loro il diritto di prelazione sull’acquisto e l’impresa deve notificare nome dell’acquirente interessato e prezzo di vendita alla cooperativa stessa: quest’ultima potrà esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni, a un prezzo stabilito al netto dei contributi pubblici ricevuti dall’impresa a partire dall’anno della sua costituzione. Un passaggio, questo, che lascia intendere una visione netta: lo Stato – il pubblico – sono i lavoratori. A loro vengono ‘restituiti’ gli aiuti pubblici che l’azienda ha incassato. E, come tale, lo Stato viene richiamato al suo ruolo: nel caso in cui, a due anni dall’approvazione del piano, permangano condizioni di incertezza per i lavoratori, Cassa Depositi e Prestiti può acquistare l’impresa o assumervi partecipazioni. Ancora una volta, con l’unico obiettivo di salvaguardare occupazione e attività produttiva.

Bon ton

Dopo mesi di tira e molla durante i quali sembrava essere pronto per l’approvazione un decreto legge apposito – anche sull’onda del caso GKN – a fine dicembre 2021 il governo Draghi si riduce a inserire le disposizioni in materia di chiusure aziendali in un articolo della legge di bilancio, bocciando contestualmente l’emendamento proposto dal senatore Mantero scritto con gli operai GKN.

Le disposizioni inserite dal governo ricalcano nella forma la proposta del Collettivo di fabbrica, ma nella sostanza la svuotano completamente: stabiliscono la procedura a cui devono attenersi le imprese con una media di almeno 250 dipendenti nell’anno precedente (che rappresentano appena lo 0,1% del totale delle aziende italiane attive), che non sono in crisi – in tal caso accederebbero ai tavoli negoziali del Mise già previsti – e che chiudono un sito sul territorio nazionale con il licenziamento di almeno 50 lavoratori. L’impresa è tenuta a dare comunicazione alle istituzioni e alle organizzazioni sindacali almeno 90 giorni prima di procedere ai licenziamenti (senza obbligo di fornire la documentazione societaria se richiesta); entro 60 giorni dalla comunicazione deve elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali – di durata massima di 12 mesi, che non contempla il coinvolgimento dei lavoratori e non prevede l’obbligo di mantenere lo stesso livello di occupazione. Il piano deve contenere la gestione non traumatica dei possibili esuberi, attraverso ammortizzatori sociali o incentivi all’esodo, anche valutando la ricollocazione o la riqualificazione dei lavoratori; le prospettive di cessione (anche a una cooperativa costituita dai lavoratori stessi che però non gode di prelazione); eventuali progetti di riconversione (anche per finalità socio-culturali).

Una volta presentato, il piano viene discusso con istituzioni e organizzazioni sindacali, e se l’impresa, al termine dei 12 mesi, procede al licenziamento collettivo, non incorre in alcuna sanzione. Gli unici casi in cui potrà essere sanzionata – prendendo come riferimento la legge Fornero sui licenziamenti collettivi del 2012 – riguardano la mancata presentazione del piano (raddoppio della sanzione prevista dalla legge) o la mancata sottoscrizione di un accordo sindacale (maggiorazione del 50%). Secondo i calcoli dell’ufficio studi CGIL realizzati per Repubblica nel dicembre scorso, considerando uno stipendio di 1.200/1.400 euro per 300 dipendenti (la media dei lavoratori licenziati in seguito a chiusure di stabilimenti in Italia), le sanzioni variano da un minimo di 2,6 milioni a un massimo di 3,4. Tenendo presente che, in caso di licenziamenti collettivi, le imprese sono già tenute a pagare una parte di queste somme come contributo alla Naspi (l’indennità di disoccupazione), l’aggravio netto che ne risulta è in realtà pari rispettivamente a 810 mila euro e 1,7 milioni di euro; a fronte dei fatturati miliardari di multinazionali come Whirpool, Caterpillar o GKN (2).

Tutto ciò che si chiede alle imprese che intendono chiudere e lasciare senza stipendio decine di migliaia di lavoratori, quindi, è di attenersi alla procedura: dichiarare le proprie intenzioni, fare un tentativo per limitare i danni e, se questo si risolve in un nulla di fatto, procedere come se niente fosse. Il bon ton delle chiusure aziendali. “Una soluzione ragionevole che non penalizza le imprese e tutela i lavoratori” la definisce Giorgetti, l’attuale ministro dello Sviluppo economico (3).

Di diverso avviso gli operai di Campi Bisenzio: “Vorremmo essere chiari: questa norma avrebbe chiuso GKN, imposto la soluzione di Melrose e non avrebbe reso possibile nemmeno l’articolo 28 (l’articolo dello Statuto dei lavoratori che ha bloccato i licenziamenti collettivi, n.d.a.). Il governo sta al di sotto di quanto fatto da un semplice collettivo di fabbrica, i soliti ‘quattro operai a cui non tenete testa’”.

Non c’è da sorprendersi, del resto. Uno Stato che è politicamente, economicamente e ideologicamente schierato a difesa degli interessi del capitale non potrà far altro che assecondare le scelte delle imprese e adoperarsi, al massimo, per il contenimento dell’impatto sociale che quelle scelte portano in dote: nulla a che vedere con la salvaguardia dell’occupazione e del tessuto produttivo del Paese. Per un cambio di prospettiva sarebbe necessario un ribaltamento dei rapporti di forza. “Il punto non è solo cosa fa la multinazionale che scappa”, ricorda il Collettivo, “ma che cosa fa lo Stato che resta.”