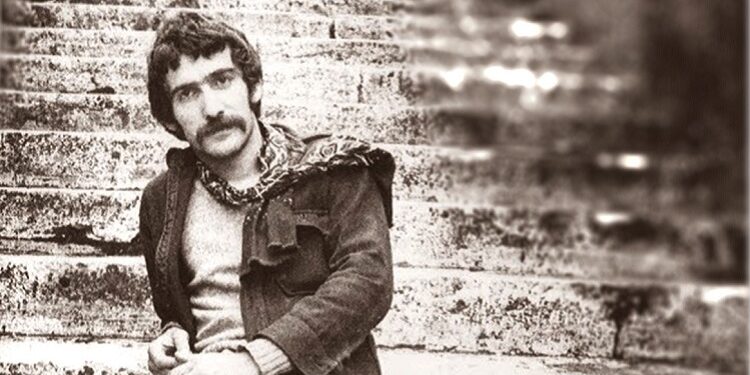

Stefano Rosso, tra provocazione e libertà*

“Libertà/ io t’ho dato tutto/ anche i testi e la mia voglia di cantare/ Pensare che volevo fare il violinista/ e mi ritrovo a far canzoni da estremista.” Stefano Rosso, Libertà

Siccome da qualche parte bisogna cominciare, cominciamo proprio dallo Spinello. Il famigerato Spinello che nel 1976 diventa simbolo dei tic giovanilisti dell’epoca (“che bello, due amici, una chitarra e uno spinello”). Nonostante il robusto airplay, mai canzonetta è stata tanto fraintesa – chi l’ha assunta a manifesto ideologico, chi a inno alla droga leggera, chi a emblema del ripiegamento sul privato, chi a invito qualunquista –, il che la dice lunga sulla sciatteria con cui si guarda, di solito, alle canzoni di Stefano Rosso. Ragione per cui il suo nome figura poco e male nei dizionari perbene dedicati alla canzone. Liquidato in una manciata di righe concentrate soprattutto sullo Spinello (che poi, in realtà, si intitolerebbe Una storia disonesta), autore-fautore della droga libera, e quasi mai sui topoi autoriali di cui Rosso è stato portatore sano: la risata amara, l’autobiografismo, la malinconia, l’irriverenza, il disincanto.

C’è anche da dire che nell’Italia para-rivoluzionaria del 1976, la denuncia semiseria non andava di moda, tiravano di più le strofe all’arrabbiata, e se ironia proprio doveva essere che fosse feroce, come quella del ‘primo’ Bennato. A essere disincantanti, spoliticizzati, distanti da rigide collocazioni ideologiche, si correva insomma il rischio dell’aporia (è successo a Gianfranco Manfredi, e in parte anche a Rino Gaetano, rivalutato solo dopo morto). Resta il fatto che, con la quasi coeva… e allora senti cosa fo’ (“Quante storie di ragazzi/ innamorati pazzi/ avete già ascoltato/ la mia però è diversa/ amo una ragazza bionda/ alta, magra/ con la verginità persa”), Lo spinello viene a costituire un dittico efficacissimo sulle nevrosi ideologiche (tra i tanti pregi) dell’universo movimentista dell’epoca. In Una storia disonesta il clima coatto, da comune obbligatoria, in …e allora senti cosa fo’ un rapporto di coppia aggrovigliato tra gli imperativi categorici dell’epoca: “coppia aperta” e femminismo in primis (“la … è mia e me la gestisco io”). In entrambi i casi il tono è sorridente, divertito, senza pretese apparenti, persino affettuoso, decisamente libertario (“beh, meno male che c’è la sesso-autonomia che è come li blue jeans, nun passa mai de moda”, conclude il protagonista di… e allora senti cosa fo’).

Il campo lungo nazionale che si evince dai dischi di Stefano Rosso degli anni Settanta riprende in sintesi un microcosmo (tardo) giovanile e una società (finto) civile popolati da bande di zulù (di contro il perbenismo della “gente di sangue blu”), capelloni, “cantautori matti”, femministe di ritorno, studenti “di autonoma estrazione”, e altri che si interrogano “da sé”, nani del Circo (Trastevere) e altri del Potere, ronde svogliate della “Madama” (leggi Polizia), “ladri autodidatti”. Un piccolo mondo non più antico e quindi duale (vecchi contro giovani, rossi contro neri, ricchi contro poveri), soggiogato dalla cappa angusta della Dottrina, che il cantautore trasteverino fissa dal grandangolo dell’ironia: il poco (o il tanto) che gli serve per mantenere l’esatta distanza dai fatti e sfangarla nella vita. Non c’è vera cattiveria nelle canzoni di Stefano Rosso (nemmeno – a dispetto del titolo – in Odio chi, che alla fin fine si rivela un simpatico cahier de doléance su nevrosi e nuovi mostri dell’ex Belpaese). Mai la voglia di far male sul serio. Quello di Rosso è, piuttosto, lo sguardo lucido di un cronista di costume senza malanimo, né dente avvelenato. Dopo la tirata d’orecchi può succedere che tra le strofe traspaiano in Rosso il cameratismo e un filino di empatia (vedi gli affreschi collettivi de L’italiano e Malati di Far West). Quel senso di medesimezza gramsciana da reduce mancato, che ha capito per tempo e soltanto per caso, che non ne vale la pena, che tanto tutto è una corsa verso il niente, e si è chiamato fuori. Concentrandosi piuttosto su ciò che conta, l’abbraccio di una donna (“quante donne, quante donne hanno cambiato la mia età”) o lo sguardo pulito dei bambini (“che fanno grande il mondo”). Stefano Rosso approda insomma a una poetica delle piccole cose (la strada, i ricordi, i figli, le mogli, il vino) che vince il confronto con le sovrastrutture teoriche quasi sempre fraintese, o strumentalizzate. Sbaglia tuttavia chi inquadra Rosso come cantautore senza ideali. Nel suo afflato anarchico-libertario, nel suo essersi emancipato da dottrine di ogni tipo, si rintracciano in fondo, la forza autentica, l’impronta, il credo ontologico di un uomo convintamente adeso all’ideale di libertà. Propria e altrui.

“Libertà, tutta curva e stanca/ quando passi non ti riconosco più/ Libertà, hai la faccia bianca e i miei sogni li hai lasciati dentro i bar/ O all’osteria sbocciati all’ombra del Frascati/ con quelli nati con la mamma e con papà […] Libertà, io ti ho dato tutto/ anche i testi e la mia voglia di cantare/ Pensare che volevo fare il violinista/ e mi ritrovo a far canzoni da estremista”.

Per rendersene conto bisognerebbe riascoltarle bene le canzoni di Stefano Rosso. Non solo Lo spinello e Letto 26. Bisognerebbe familiarizzare con le luci più soffuse del suo repertorio. Con la struggente Bologna ‘77, per esempio – dove si evoca con pietas l’omicidio di Giorgiana Masi durante una manifestazione – con le tenui Milano, Lettera a un pulcino, Ragazza sola, Ma niente più, Anche se fosse peggio. Ma anche con la rivendicativa Valentina, con le favolette a tema di Un’ora sola, Tre fratelli, Quando partì Noè. E giusto per arrivare alla produzione più recente, con Via della Scala, Quanti anni d’amore, I fiori del male, Gli occhi dei bambini. Ma cito per citare. Perché accostarsi senza pregiudizi al nutrito canzoniere di Stefano Rosso è se non altro sorprendente, nel senso che l’autore del famigerato Spinello (o quello fintamente scanzonato de L’italiano) magari non lo diresti capace di tanta delicatezza descrittiva, di venature malinconiche, o di poesia. Anche se in pochi se ne ricordano, Stefano Rosso è stato un cantautore capace invece di introspezione. Il filosofo dall’umile saggezza popolare, sottoposta alla verifica della strada, un po’ sognante e un po’ no. Il rubacuori innamorato e il compilatore di storie d’amore boccaccesche (“me la portai in cucina, facemmo una sveltina”; “Lilly del West io l’ho incontrata sull’ottava/ col cuore in mano e due polmoni da vetrina/ non fu romantico e aveva un culo che parlava”) ma mai irridenti. Tutt’altro. È come se al cospetto delle donne, Stefano Rosso rivelasse l’anima aggiuntiva dello scavezzacollo, l’aspetto più romantico e sentimentale. Nei tratteggi chiaroscurali degli ambiti femminili, in Stefano Rosso c’è poco o niente di faceto. C’è invece spazio per la poesia, per il sentimento, per il rimpianto, per la sofferenza, di cui è capace un’anima pura, malgrado, a volte, le apparenze.

E in ultimo c’è l’aspetto di Stefano Rosso forse più pregnante: l’aspetto che riguarda il suo rapporto con il tempo. Con le cose, le aspettative, l’età, gli amori, lasciati alle spalle e spariti nel nulla. I retaggi sentimentali di un passato chiamati a misurarsi con l’impermanenza. Riaffiora spesso, in Rosso, la propensione al ricordo. La figura paterna evocata in Ma niente più (“e papà tornava tardi a notte/ e sembrava che parlasse a botte/ quando poi capì che era finita/ ci lasciò due lacrime e la vita”), la “piazzetta attorno a una fontana” (che è quella di Santa Maria in Trastevere, dove Red è cresciuto, facendo spola con la vicina Via della Scala), Mamma Jole, le primavere di quando l’età in cui “puoi fare tutto e tutto è possibile” sta ancora dalla tua parte. Compreso il corollario intonso di bei “tramonti” e le ragazze adesso “diventate mamme”. Affiora nelle canzoni colpevolmente meno conosciute di Stefano Rosso, come un vena struggente capace di chiamare all’immedesimazione l’ascoltatore sollecitandone gli stati d’animo sottili. La scaletta di Piccolo mondo antico, il suo ultimo album, rappresenta in tal senso un testamento spirituale, dove il confronto ieri/oggi assume i connotati di una redde rationem con la vita, forse anche con Dio. Piccolo mondo antico chiude in fondo un conto aperto. Una partita a scacchi con il tempo passato, cominciata con canzoni sparse qua e là, diventate sempre più frequenti a partire dall’album Stefano Rosso di fine anni Ottanta. Il cantautore è consapevole (lo ha maturato a sue spese, sin da subito) che il gioco della vita è truccato ab origine. Che per quanto si possa resistere, stringere i denti, battersi, sudare, affannarsi, la sconfitta è nel destino (da qui il distacco di Rosso da posizioni assolute, ideologiche o sentimentali che siano). Il coraggio di Stefano Rosso sta semmai nell’averne accettato le regole (le sole regole che abbia mai accettato) con dignità e fino in fondo. Il suo coraggio sta nel non avere in fondo derogato dal proclama esistenziale espresso in Anche se fosse peggio, una delle sue prime ballate serie, che a conclusione del consueto campionario di conti che non tornano, afferma: “E non sarò un poeta ma anche se la vita fosse peggio non la tradirei”.

Decenni di scivolamento in basso di media e industria discografica, fanno di Stefano Rosso l’autore più sottovalutato della canzone italiana. Non serve addentrarsi in dietrologie per spiegare l’ingiustizia: diciamo che hanno concorso disaffezione all’ascolto, miopia discografica e – solo in parte – anche il carattere non facile che aveva il cantautore. Perché Stefano Rosso non era certo un santo. Ma fermarsi alle sole definizioni di superficie – perennemente scazzato, inaffidabile, un po’ matto – significa fermarsi soltanto ad alcuni aspetti della sua personalità. Che era di gran lunga più complessa. Stefano Rosso è stato un uomo e un artista oggettivamente difficile da capire fino in fondo (soprattutto se non si ha la volontà di oltrepassare le apparenze). Un anarchico vero, un non reggimentato. Un autarchico in tutto e per tutto (ha studiato da solo, finanche la chitarra, arrivando ad acquisire una tecnica sopraffina), un poeta di strada, un fustigatore di costumi, un pulcinella romano. Un non-inquadrato, un non-inquadrabile, non-appartenente a conventicole culturali. Di destra o di sinistra che fossero. Un ossimoro vivente, uno e molteplice come negli scritti pirandelliani. Anche sotto l’aspetto musicale, capace di coniugare lo stornello romano con il country-folk americano. Le melodie più elementari con una tecnica fingerpicking di alta scuola. E ancora: la denuncia con il disincanto, il vino con Dio, la matericità con l’amore, e – scivolando sul privato – persino la presunta Legione Straniera con la poesia. Stefano Rosso, nel bene e nel male, e senza volerne fare apologia, è stato tutto e il contrario di tutto: controcorrente in senso letterale. Anche nel non prendersi sul serio: “C’è pure il cantastorie/ cantautore ciarlatano/ che protesta e che schiamazza/ mentre il babbo lavora e s’ammazza”. Senza intenzioni di pontificio, in quanto rimasto umile: il pischello che impara a strimpellare la chitarra nel retrobottega di un fruttarolo romano. Stefano Rosso non ha mai rinnegato le sue origini. La politica, in fondo, non gli interessava. Se non per l’incidenza che aveva (che ha) giocoforza nella vita della gente comune. Quella verace, quella che non conta ma soltanto in apparenza, emblematizzata nella figura ‘eroica’ di Macaluso Michele in Mortacci.

Le canzoni di Stefano Rosso non tagliano trasversalmente i ‘massimi sistemi’. Non sono auliche, verbose, piene di citazioni (arrivano, semmai, a tirare in ballo Platone e Plotino, buoni per rimeggiare con “coglione” e “cretino”) e però riescono a far presa, ad arrivare dove devono. A dire ciò che devono. Oltre che per l’estrema orecchiabilità della melodia, anche per l’originalità autarchica della quale si sostanziano. La poetica di Stefano Rosso è dunque una poetica in minuscolo ma non minore. In quanto poetica capace di profondità. Nessun volo pindarico, appena qualche sogno, molto pragmatismo. L’approccio alle strofe è discorsivo, colloquiale, immediato. Il suo universo è l’universo trasteverino. Un Barnum di varia ed eventuale umanità post-felliniana, che Rosso racconta nelle sue canzoni, zeppe di vino, amorazzi, scazzi, bilanci che non quadrano mai, santi, mignotte, eroi. Eroi di tutti i giorni. Un po’ come era lui. Un “diavolo” meno brutto di quel che si diceva in giro. Con quel gusto per la provocazione che aveva e che non guasta. Che non dovrebbe guastare mai.

“Confesso mi tremava un po’ la mano/ la prima nota timida suonò/ e su una strada che non va lontano/ ho scritto una canzone per non so/ Per chi canta sorridendo a gola tesa/ per chi prega ma lontano da una chiesa/ per chi crede che la società ti uccide/ per chi insieme coi bambini piange e ride/ per chi uccide le teorie di re buffoni/ per chi fa l’amore e piscia nei portoni”. (Canzone per chi)

*Estratto dal libro Che mi dici di Stefano Rosso? Fenomenologia di un cantautore rimosso, Mario Bonanno e Stefania Rosso, Edizioni Paginauno