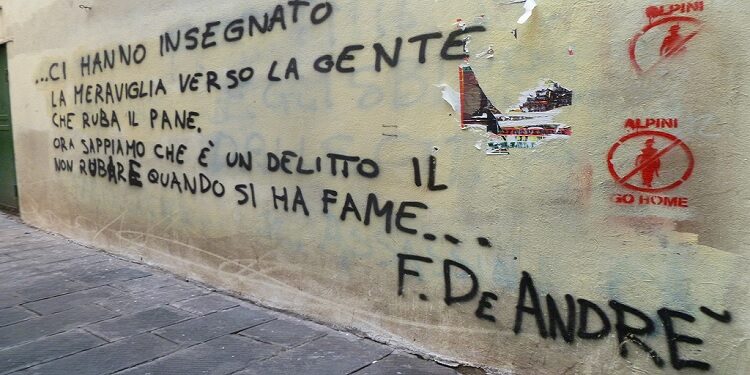

“Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del ‘vertice’ che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di ‘golpe’, sia i neo-fascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine, gli ‘ignoti’ autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi, opposte, fasi della tensione: una prima fase anticomunista (Milano 1969) e una seconda fase antifascista (Brescia e Bologna 1974). Io so i nomi del gruppo di potenti, che, con l’aiuto della Cia (e in second’ordine dei colonnelli greci della mafia), hanno prima creato una crociata anticomunista, a tamponare il ‘68, e in seguito, sempre con l’aiuto e per ispirazione della Cia, si sono ricostituiti una verginità antifascista, a tamponare il disastro del ‘referendum’. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle istituzioni e stragi) di cui si sono resi colpevoli. Io so. Ma non ho le prove.” Pier Paolo Pasolini “È chiaro che il pensiero dà fastidio/ anche se chi pensa è muto come un pesce/ anzi un pesce/ e come un pesce è difficile da bloccare/ perché lo protegge il mare […] Certo chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche/ il pensiero come l’oceano/ non lo puoi bloccare/ non lo puoi recintare.” Lucio Dalla, Com’è profondo il mare “Ciascuno deve stare al suo posto. La polizia a reprimere, la magistratura a condannare, la stampa a persuadere la gente a pensarla come vogliamo noi. E tutti in fondo stanno facendo il loro dovere.” Marco Bellocchio, Sbatti il mostro in prima pagina “Ma io se fossi Dio/ di fronte a tanta deficienza/ non avrei certo la superstizione della democrazia!” Giorgio Gaber, Io se fossi Dio “Certo bisogna farne di strada/ da una ginnastica d’obbedienza/ fino ad un gesto molto più umano/ che ti dia il senso della violenza/ Però bisogna farne altrettanta/ per diventare così coglioni/ da non riuscire più a capire/ che non ci sono poteri buoni.” Fabrizio De Andrè, Nella mia ora di libertà

Nel milieu

Gli anni di piombo sono polvere sotto il tappeto della sedicente democrazia italiana. Il loro senso ultimo è mistificato in quanto elude il presupposto della guerra civile non ortodossa combattuta in Italia tra il sessantanove e l’ottantadue del secolo scorso. Interpretare il fenomeno dell’eversione armata in ottica dietrologica/complottista (chi era il Grande Vecchio che reggeva le fila dei sovversivi?) o – ancor più ridicolmente – psicanalitica (le azioni armate come espressione di personalità disturbate, narcistico-deliranti) significa omettere, se non mentire sapendo di mentire. Significa disconoscere scientemente il movente rivoluzionario della lotta armata, deprivandola della portata intrinseca, sociale e politica. Comodo pensare che la ‘stagione di piombo’ (estremo anelito di ribellismo anticapitalista in anticipo sull’alienazione di massa post-Ottanta) sia riconducibile a nette antinomie Bene/Male. E chi sarebbero (stati) gli agnelli sacrificali? Le vittime incolpevoli del presunto delirio armato? I grigi politicanti corrotti della Nazione di Gladio e dei servizi deviati? I mandanti degli sceriffi dal mitra facile di Cascina Spiotta (Mara Cagol uccisa disarmata) e di via Fracchia, a Genova (quattro brigatisti trucidati nel sonno)? Oppure gli zelanti burocrati della tortura di Stato, grazie alla quale si è smantellata, ipso facto, la ‘rete’ logistica delle Brigate Rosse? Non raccontiamoci frottole, piuttosto riflettiamo sulle parole dell’ex brigatista Barbara Balzerani. Sono riassuntive del quadro sottaciuto dei fatti:

Nell’ossessiva reiterazione di formulette scaccia fantasmi con cui si liquidano le Brigate Rosse staccandole per lesa appartenenza al contesto di scontro sociale in cui sono nate e in cui sono morte, si assiste ad un fenomeno preoccupante di assenza di ogni filo di ragionamento […] L’analisi del fenomeno indugia tra psicanalisi criminale, ricerche dietrologiche, intimismo massmediato, disconnessione delle relazioni di casualità, di tutto un po’, meno che la laicità di una riflessione critica non pregiudiziale. Ma che ci faceva in quell’Italia prospera e operosa, unita all’apogeo del consociativismo a sostegno di una democrazia sempre in pericolo, con il Partito Comunista e il sindacato più forti d’Europa, quella comunista (il riferimento è a se stessa, n.d.r.) che viveva in uno sputo di paese e militava in un’organizzazione di guerriglia come le Brigate Rosse?

Gli antefatti del piano repressivo vigente nell’Italia del ‘lungo Sessantotto’, sono compresi di fatto in due date-simbolo: quella del 1° gennaio 1965 in cui lo Stato Maggiore dell’esercito condivide in una lettera la proposta del Sifar “per l’addestramento di giovani ufficiali alla guerra non ortodossa” (dettando così le premesse per l’istituzione paramilitare di Gladio); e la data del 10 dicembre 1969, in cui il fascista Giovanni Ventura si imbarca all’aeroporto di Venezia per dare l’imprimatur “a qualcosa di grosso” che, secondo una rivelazione del fratello, sarebbe di lì a poco successo “nelle banche”. Siamo all’antivigilia della strage di Piazza Fontana, ed è probabile che Ventura non dicesse per dire.

Le dinamiche recondite sottese all’operato del potere (finto)democratico-economico erano, del resto, già state tracciate da Herbert Marcuse ne L’uomo a una dimensione (1964):

Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non libertà prevale nella civiltà industriale avanzata, segno di progresso tecnico [...] Alla negazione della libertà, e perfino della possibilità della libertà, corrisponde la concessione di libertà atte a rafforzare la repressione. È spaventoso il modo in cui si permette alla popolazione di distruggere la pace ovunque vi sia ancora pace e silenzio, di essere laidi e rendere laide le cose, di lordare l’intimità, di offendere la buona creanza. È spaventoso perché rivela lo sforzo legittimo e persino organizzato di conculcare l’Altro nel suo proprio diritto, di prevenire l’autonomia anche in una piccola, riservata sfera dell’esistenza. Nei paesi supersviluppati, una parte sempre più larga della popolazione diventa un immenso uditorio di prigionieri, catturati non da un regime totalitario ma dalle libertà dei concittadini i cui media di divertimento e di elevazione costringono l’Altro a condividere ciò che essi sentono, vedono e odorano.

Senza altro movente che il mantenimento del controllo dietro il paravento finto-garantista della Nato, negli anni Settanta, l’Italia dei servizi deviati, delle fibrillazioni golpiste, delle eterodirezioni americane, della politica furba o incapace, istiga di fatto i terrorismi di destra e l’eversione di sinistra, rendendosi altresì responsabile di delitti politici, giustificando una azione capillare di sorveglianza e punizione (Michel Foucault). A questo punto diventa legittimo constatare come il termine ‘democrazia’ risulti essere flatus vocis: il collante teorico superstizioso (Giorgio Gaber, Io se fossi Dio) attraverso cui il potere politico edulcora la propria auto-perpetuazione ab aeternum.

Da Piazza Fontana in avanti, la contro-storia del lungo Sessantotto delle stragi di Stato (e degli omicidi e dei depistaggi di Stato) ne fissa la comprova.

Vigilato speciale (l’anarchico e il potere)

Il primo atto della notte della Repubblica (dixit) è qualcosa che non si dimentica. Ha un tempo e un luogo precisati: 12 dicembre 1969, Piazza Fontana, Milano. Quando comincia a scriversi la (contro)storia patria del potere sodale alle destre golpiste e bombarole. L’anno è lo stesso in cui Fabrizio De André scrive e riflette sulla Buona novella apocrifa: l’embrione del suo album anti-sistema intersecato dentro metafora con il raggio soverchiante di una casta sacerdotale miope, classista, maschilista, longa manus di una Legge divina attraverso cui governa la società evangelica (L’infanzia di Maria, Tre croci, Il testamento di Tito), preservando se stessa. Un sistema di potere che la parola del Gesù deandreiano eradica dalle fondamenta, attraverso la destrutturazione dei dieci comandamenti nel Testamento di Tito, ma anche le bestemmie dolorose delle madri di Dimaco e Tito crocefissi con Gesù (Con troppe lacrime piangi, Maria/ solo l’immagine di un’agonia […] lascia a noi piangere un po’ più forte/ chi non risorgerà più dalla morte), e della stessa Maria che si ribella infine a un’escatologia indecifrabile quanto crudele (non fossi stato figlio di Dio/ ti avrei ancora per figlio mio). La parola evocata del Gesù aprocrifo di De Andrè, prima ancora che parola di Dio, è dunque parola dell’uomo, profeta di una rivoluzione sessantottina che detronizza i padri e nulla ha a che vedere con l’assoluto e i suoi ministri. Il Cristo di De Andrè protagonista-assente della Buona novella, testimonia di una fisionomia umana molto netta, poco eterea, riflesso fedele del dolore e della ribellione. È un Gesù la cui parola – accogliente, egalitaria – risulta interpretabile senza mediazioni. Gesù non assolve e non condanna, in quanto non crede nella colpa, se non nella colpa sociale del Potere che costringe il popolo all’infelicità.

Va tenuto presente come l’Italia in cui De Andrè concepisce la sua Novella antisistema sia la nazione delle verità nascoste e delle istituzioni parallele, eternizzate nel corso degli anni: mezzo secolo di storia patria tracciata col patrocinio di nuovi fascismi economici, servizi segreti deviati, bombe esplose e inesplose, finte piste anarchiche, coperture, fantasmi di Stato, reticenze politiche, ingerenza di Nato e Stati Uniti d’America. Una caterva di acronimi fa da corollario alla storia – ufficiale e deviata – dei servizi segreti della Repubblica Italiana: Ovra, Sifar, Sim, Aarr, Sid, Sismi, Sisde, facce e declinazioni dell’Intelligence made in Italy. Coagulo di 007 votati alla Causa. Alcuni sin troppo, se è vero che la (libera) memoria dell’Italia che resiste (De Gregori), corre subito a Gladio, al Piano Solo, di certo ancora a Piazza Fontana, alla strage della stazione di Bologna…

De André non era comunista come il Gesù apocrifo su cui rimuginava nel 1969. De Andrè era segnatamente anarchico, una colpa ancora peggiore se vista dalla prospettiva del Sistema. De Andrè era un cane sciolto, portatore potenziale di seguito (il pubblico impegnato che lo aveva eletto a portavoce) e dissidenza. Gli anni del lungo Sessantotto – gli anni della Buona Novella, ma anche, per il cantautore, di Non al denaro né all’amore né al cielo, di Storia di un impiegato – sono gli anni della lotta armata e della paranoia di Stato stratificata. Nel 1978 la rivista satirica Il Male provoca in prima pagina: “I capi delle Brigate Rosse sono Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi”, il mite Claudio Lolli convive con l’etichetta di fiancheggiatore delle BR, e Fabrizio De André, in quanto libertario, staziona da tempo nel mirino dei poliziotti all’italiana:

De André non si è mai atteggiato ad agit-prop. Ciò nonostante, la polizia lo ritenne un personaggio infido e pericoloso. A ridosso dell’attentato di piazza Fontana gli attivisti dell’ultrasinistra sono sottoposti a perquisizioni e interrogatori. Tra le centinaia di extraparlamentari inquisiti figura un certo Isaia Mabellini, in servizio di leva con gli alpini, considerato dal questore di Brescia un marxista-leninista; in calce alla relazione inviata il 20 dicembre 1969 alla Direzione generale della Ps, un’osservazione significativa: “É in rapporto di amicizia con tale De André Fabrizio, non meglio generalizzato, ligure, universitario a Milano, filocinese, noto cantautore e contestatore”. Con inflessibile logica burocratica, la segnalazione coinvolge il musicista nelle indagini; dal Ministero dell’Interno chiedono infatti ragguagli al questore di Brescia, Manganiello, che il 25 maggio 1970 aggiorna il fascicolo Milano-Roma-Attentati dinamitardi del 12.12.1969: “Le Questure di Milano e Genova sono pregate di identificare il De André Fabrizio e fornire sul suo conto dettagliate informazioni direttamente”. Nel giro di un paio di settimane la questura di Genova redige una circostanziata scheda: “Il De André Fabrizio, noto cantautore, pur essendo studente universitario fuori corso in giurisprudenza, si interessa di questioni artistiche, provvede alla incisione dei dischi delle proprie canzoni, ha effettuato qualche spettacolo in televisione, ma non appare mai nei pubblici teatri. Accompagnato sempre dalla moglie, viaggia a bordo dell’auto Fiat 600 targata GE-293864 ed è titolare del passaporto nr. 5191279 rilasciato a Genova il 10.12.1969. Non risultano precedenti penali a suo carico, salvo una denuncia, risalente al 28.8.1959 ad opera della Polizia di frontiera di Bardonecchia, per danneggiamento su edificio destinato al culto. In linea politica, pur non essendo aderente ad alcun partito o movimento – viene indicato come simpatizzante per l’estrema sinistra extraparlamentare e frequenta, in Genova, persone note per tale orientamento o favorevoli al Pci e al Psiup” (1).

La sorveglianza pregiudiziale andrà avanti dieci anni, dal 1969 al 1979: De André è controllato da presso dalle forze dell’ordine, naturalmente a sua insaputa. L’insofferenza del cantautore nei confronti di sistemi coercitivi di potere è d’altro canto centrale dello specifico deandreiano: alla luce vocazionale della caccia alle streghe rosse del periodo, si motivano quindi le “vive preoccupazioni” di un establishment politico che vigila sugli intenti dichiaratamente anarchici delle ballate deandreiane. Del “caso De André” si occupa ben presto anche il questore di Milano, Marcello Guida (un nome, una garanzia di anticomunismo: sua è stata la trovata della ‘pista rossa’ per addebitare alla sinistra l’attentato della strage di Piazza Fontana) che sorveglia le frequentazioni milanesi del “sedicente De André”.

“Il predetto De André, cantautore, viene regolarmente in questo capoluogo ogni mese, alloggiando sistematicamente all’Hotel Cavour in questa via Fatebenefratelli n. 21 e ripartendo il giorno successivo, dopo aver preso contatti con dirigenti di case discografiche”. Per qualche tempo l’attenzione investigativa si affievolisce, tranne riprendere con maggiore insidiosità nel giugno 1976, quando l’Antiterrorismo relaziona sull’acquisto di “un appezzamento di terreno in località Tempio Pausania (Sassari) dove intenderebbe istituire una comune per extraparlamentari di sinistra. Nei periodi di permanenza in Genova, lo stesso avrebbe contatti con elementi appartenenti al gruppo anarchico e a quello filocinese. Il De André è persona nota a codesto Ministero”. L’antiterrorismo ligure accerta che il musicista è “emigrato in data 12/3/1976 a Tempio Pausania” e invia all’Ispettorato Generale per l’Azione Contro il Terrorismo e al Nucleo Antiterrorismo di Cagliari un nutrito rapporto, in cui si registra la sua adesione al Comitato genovese per la difesa del divorzio, come se rivestisse risvolti penali. Trascorso un triennio, un aggiornato promemoria viene inserito dal Sisde in due distinte collocazioni archivistiche: “Brigate Rosse-Varie” e “Fabrizio De André”. Stavolta il cantautore viene definito senza mezzi termini un simpatizzante dei terroristi e un loro finanziatore: “Secondo la nota fonte confidenziale il Circolo ‘Due Porte’ è una recente creazione di copertura per le Brigate Rosse. In esso si tengono normali riunioni di circolo politico-ricreativo e riunioni ristrette per l’organizzazione eversiva. Lo stesso Circolo deve servire da strumento economico e la raccolta dello sfruttamento dei fondi economici necessari alle Brigate Rosse. Una delle prime iniziative è stato lo spettacolo del cantautore Fabrizio De André alla Fiera del Mare. Il cantante, simpatizzante delle Br, è stato invitato da il Due Porte (2).

A partire da una lettura sommaria, la schedatura occulta ispirata alle gesta sovversive di De Andrè, rimanda alla fissazione persecutoria, alla psicopatologia funzionale, prerogative del potere italiano che negli anni Settanta (e oltre) fissa il suo occhio orwelliano sui cittadini refrattari alle manipolazioni sistemiche; sui frutti autonomi – o degeneri o ribelli – del proprio gregge. Sugli immuni all’azione di addomesticamento che passa attraverso le sovrastrutture di sostegno al potere stesso.

Se si può parlare di una giustizia di classe, non è solo perché la legge stessa o il modo di applicarla servono gli interessi di una classe, ma perché tutta la gestione differenziale degli illegalismi, con l’intermediario della penalità, fa parte di questi meccanismi di dominio […] Il potere si articola direttamente sul tempo: ne assicura il controllo e ne garantisce l’uso. Il criminale appare come un essere giuridicamente paradossale: egli ha rotto il patto, dunque è nemico dell’intera società, e tuttavia partecipa alla punizione che subisce. (Michel Foucault, Sorvegliare punire)

Connotato da stilemi claustrofobici, l’evocativo Sogno numero due (Fabrizio De Andrè, Storia di un impiegato, 1973) emblematizza anni dopo l’infida architettura vigilante-punitiva su cui poggia il sistema di controllo che sfrutta a suo vantaggio il gesto terroristico del Bombarolo:

Imputato, ascolta/ Noi ti abbiamo ascoltato/ Tu non sapevi di avere una coscienza al fosforo/ piantata tra l’aorta e l’intenzione/ Noi ti abbiamo osservato/ dal primo battere del cuore/ fino ai ritmi più brevi/ dell’ultima emozione/ Quando uccidevi, favorendo il potere/ i soci vitalizi del potere/ ammucchiati in discesa, a difesa della loro celebrazione/ E se tu la credevi vendetta/ il fosforo di guardia segnalava la tua urgenza di potere/ Mentre ti emozionavi nel ruolo più eccitante della legge/ quello che non protegge/ La parte del boia/ Imputato/ Il dito più lungo della tua mano è il medio/ Quello della mia è l’indice/ Eppure anche tu hai giudicato/ Hai assolto e hai condannato al di sopra di me/ Ma al di sopra di me, per quello che hai fatto, per come lo hai rinnovato/ il potere ti è grato/ Ascolta/ Una volta un giudice come me/ giudicò chi gli aveva dettato la legge/ Prima cambiarono il giudice/ e subito dopo/ la legge/ Oggi, un giudice come me, lo chiede al potere se può giudicare/ Tu sei il potere/ Vuoi essere giudicato?/ Vuoi essere assolto o condannato?

È la trappola in cui precipitano le Brigate Rosse con l’omicidio Moro. L’epilogo annunciato del sequestro rivela infatti l’acuta intuizione espressa da De Andrè nel Sogno numero due: il potere politico (im)piega e traduce il ‘caso’ a suo sostegno, da un lato dimostrando l’inumanità dei brigatisti, dall’altro distogliendo l’attenzione dalle proprie colpe, prima fra tutte la studiata passività con cui gestisce le trattative per la liberazione dell’ostaggio.

Nel linguaggio asfittico dei verbali da caserma, il babau anarchico di Fabrizio De André, è, come si è visto, ulteriormente coniugato nella declinazione funzionale al potere di “simpatizzante e finanziatore delle Brigate Rosse”. Niente di più implausibile alla luce del libertarismo deandreiano che male si sposa(va) col rigorismo marxista-leninista delle BR. Gli insipidi rapporti segnaletici riferiscono per ciò – e come aggravante ulteriore – della sonnolenta mentalità dei loro pedissequi estensori: inidonei sul piano investigativo e “disponibili a dare ombra a fantasmi, secondo i desideri dei loro superiori, in un pauroso deficit di cultura democratica” (3).

1) Mimmo Franzinelli, Quel terrorista di De André. Così la polizia schedò il cantautore, La Repubblica, 10 gennaio 2009

2) Ibidem

3) Ibidem