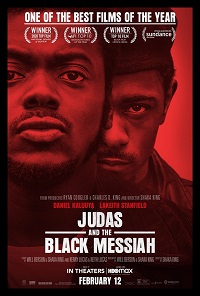

Judas and the Black Messiah, Shaka King

Oakland, ottobre 1966. Huey Newton, ventiquattro anni, e Bobby Seale, trent’anni, entrambi afroamericani, gettano le basi per quella che, secondo le parole di J. Edgar Hoover – direttore dell’FBI per quasi mezzo secolo, dal 1924 al 1972 – sarebbe diventata “la più grande minaccia alla sicurezza interna” degli Stati Uniti: il Black Panther Party (BPP), denominato inizialmente Black Panther Party for Self-Defense, Partito della Pantera Nera per l’Autodifesa. Il che mette subito in chiaro l’obiettivo più urgente del gruppo ai tempi della sua fondazione. Come accade oggi, la popolazione afroamericana nei ghetti era vittima di continui soprusi da parte della polizia: omicidi e arresti ingiustificati erano all’ordine del giorno, senza contare il disagio economico in cui vessava – e vessa tuttora – la stragrande maggioranza dei neri negli USA.

Ora, a quei tempi, la legge della California permetteva a chiunque di portare un’arma, purché in vista e non puntata direttamente contro qualcuno. Sicché la prima attività delle Pantere Nere fu il patrolling, l’organizzazione di pattugliamenti per controllare l’operato della polizia. Secondo la testimonianza di Newton: “Fuori in pattuglia, ci fermavamo quando vedevamo la polizia interrogare un fratello o una sorella. Uscivamo con le nostre armi e li osservavamo a una distanza ‘di sicurezza’ cosicché la polizia non poteva dire che stavamo interferendo con l’adempimento del loro dovere. Chiedevamo ai membri della comunità se stavano subendo soprusi. Il più delle volte, quando un poliziotto ci vedeva arrivare, rimetteva in tasca il suo taccuino, montava nella sua macchina e se ne andava velocemente. Sia i cittadini fermati che i poliziotti rimanevano sbalorditi di fronte alla nostra apparizione improvvisa” (1).

In realtà, già altri gruppi, prima del BPP, avevano organizzato questo genere di pattugliamenti. Si pensi al caso della Community Alert Patrol di Los Angeles. Ma la differenza sostanziale, come sottolinea Newton, è che le Pantere erano armate, coerentemente con l’idea che “chi è armato di fucile o bastone può essere fermato solo da chi si difende con fucile o bastone” (2). Una decisa presa di posizione, dunque, contro il principio della non-violenza incarnato dal movimento per i diritti civili di Martin Luther King.

Per Newton infatti: “Quando i neri scelgono un proprio rappresentante, questi si trova in una posizione assurda perché non rappresenta nessun potere politico. Non possiede il potere della proprietà terriera perché non possiede alcuna terra. Non rappresenta il potere economico o industriale perché non possiede i mezzi di produzione. L’unico modo per avere un peso politico è quello di rappresentare quello che è comunemente definito un potere militare – quello che il Partito della Pantera Nera per l’Autodifesa chiama ‘potere di autodifesa’. La gente nera può sviluppare il potere di autodifesa armandosi di casa in casa, di quartiere in quartiere, di comunità in comunità in tutta la nazione. Solo allora sceglieremo un rappresentante politico che esporrà alla struttura di potere i desideri delle masse nere” (3).

Un tipo di approccio destinato ad attrarsi ampissimi consensi all’interno della comunità afroamericana. Fu proprio il successo di iniziative come il patrolling, infatti, unitamente alla creazione di un giornale proprio e allo svolgimento di attività sociali all’interno del quartiere, come il programma di colazioni gratuite per i bambini, a permettere al partito di espandersi in tutti gli Stati Uniti nel giro di pochi anni. Tra le sezioni più combattive e ben organizzate, quella di Chicago, guidata da un leader estremamente carismatico, Fred Hampton, il Black Messiah citato nel titolo del film di Shaka King, Judas and the Black Messiah – vincitore di due premi Oscar, Migliore Attore non protagonista e Migliore Canzone – ispirato a fatti realmente accaduti.

Siamo nel 1969. Bill O’Neal (Lakeith Stanfield) è un ladruncolo di colore, specializzato in auto, che per compiere i suoi furti si avvale della qualifica – ovviamente fittizia – di agente federale. Basta che dica alla vittima designata che la sua macchina risulta rubata, e il gioco è fatto. Tuttavia, chi scrive non è riuscito a trovare conferme storiche riguardo a questo particolare modus operandi. Probabilmente si tratta di una felice invenzione cinematografica, volta a sottolineare sul piano simbolico la doppiezza di O’Neal, destinato a diventare un informatore dell’FBI all’interno delle Pantere Nere in cambio di soldi e della cancellazione dei suoi reati. Già all’inizio del film, infatti, viene arrestato in seguito a un colpo finito male. È così che inizia il suo rapporto con l’agente speciale Roy Mitchell (Jesse Pleamonts), il quale si assicura innanzitutto che la potenziale talpa non abbia maturato una coscienza politica – e per farlo le pone domande del tipo cosa pensi dell’assassinio di Martin Luther King (1968) o di quello di Malcom X (1965).

Inoltre, vale la pena riportare la risposta data da O’Neal alla richiesta da parte di Mitchell di spiegargli perché usasse un distintivo falso anziché un’arma come tutti gli altri ladri: “Spaventa più di una pistola. Una pistola oggi qualsiasi negro può trovarla, signore. Col distintivo hai come un esercito intero dietro di te”. Il che fa ben comprendere la sproporzione di forze esistente tra un movimento rivoluzionario come quello delle Black Panthers e l’apparato repressivo degli Stati Uniti, almeno sul piano tattico. Eppure, per tutta la durata del Cointelpro (Counter Intelligence Programme) – il programma di controspionaggio interno agli USA, attivo formalmente dal 1956 al 1971 – l’FBI non esitò a utilizzare, come vedremo, anche metodi illegali. Secondo quanto scritto da Paolo Bertella Farinetti in Pantere Nere. Storia e mito del Black Panther Party: “Per spazzare via le Pantere vennero usati tutti i mezzi a disposizione dello Stato, aperti e clandestini, legali e illegali, impiegando una forza apparentemente sproporzionata per schiacciare un’organizzazione basata su ragazzi del ghetto con un’età media di 20 anni che, secondo le analisi dell’FBI, poteva contare al suo apice su circa duemila attivisti a tempo pieno. Evidentemente per le istituzioni le Pantere incarnavano una potenzialità pericolosa, un’infezione che poteva estendersi lentamente nel corpo sociale degli Stati Uniti e come tale andava estirpata. Si può forse dire che le autorità governative credevano alle possibilità rivoluzionarie del BPP quasi quanto le Pantere più convinte. E contro le Pantere venne ingaggiata una guerra ‘sporca’, alla stessa stregua di quella condotta contro i vietcong” (4).

O’Neal comincia, dunque, a seguire i corsi di educazione politica tenuti dal BPP – e da Fred Hampton in particolare – rivolti a chiunque voglia diventare membro del partito. Il che nel film diventa l’occasione per presentare allo spettatore alcuni punti chiave del programma e delle analisi delle Black Panthers, frutto di una continua e complessa evoluzione ideologica. Si pensi, per esempio, al particolare significato dato al concetto di nazionalismo nero. Per le Pantere ne esistevano di due tipi: uno rivoluzionario, saldamente ancorato alle istanze del marxismo-leninismo in un’ottica di emancipazione dal Capitale in un contesto internazionalista; e uno reazionario – o ‘culturale’ – che, ponendo al centro del discorso rivendicazioni prettamente identitarie, vedeva ingenuamente nel ritorno alla vecchia cultura africana uno strumento di liberazione politica.

Tale contrasto è evidenziato nel film dal discorso che Fred Hampton tiene presso un college appena ribattezzato con il nome di Malcom X: “Ti fanno cambiare nome al tuo college o il tuo nome, indossare un dashiki… (abito tradizionale africano, n.d.a.) Sapete perché? Perché andrete ancora voi culi neri in Vietnam a sparare a un povero coltivatore di riso o a morire. È questa la differenza tra una rivoluzione e la zuccherosa apparenza di una riforma graduale. Riforma non è altro che il padrone che insegna allo schiavo a diventare uno schiavo migliore. […] C’è un uomo, un capitalista, non importa di che colore sia: bianco, nero, giallo, rosso, non importa. Perché il capitalismo ha uno scopo che è quello di sfruttare la gente. Potrà indossare un completo elegante o un dashiki, perché il potere politico non deriva dalla manica di un dashiki, il potere politico deriva dalla canna di un’arma”.

La stretta parentela tra capitalismo e razzismo e la necessità di distruggere il primo perché possano verificarsi le condizioni per l’estirpazione del secondo è sottolineata da Huey Newton nel già citato Revolutionary Suicide, seppur con alcune riserve: “Mi convinsi dei benefici del collettivismo e di un’ideologia collettivista. Vidi anche il legame tra il razzismo e l’economia del capitalismo, anche se, nonostante il legame, mi resi conto che era necessario separare i concetti nell’analizzare la situazione generale. In termini psicologici, il razzismo poteva continuare a esistere anche dopo che fossero stati risolti i problemi economici che avevano creato il razzismo. Mai convinto che distruggendo il capitalismo si sarebbe automaticamente distrutto il razzismo, ero tuttavia consapevole che non era possibile distruggere il razzismo senza spazzare via le sue radici economiche” (5).

Radici – bisogna sottolinearlo – da cui nasce e si sviluppa, nel corso dei secoli, una sorta di colonialismo interno agli USA perpetrato ai danni dei neri. Illuminante, a tal proposito, la descrizione che Bayard Rustin, consigliere di Martin Luther King e dirigente del movimento per i diritti civili, dà del ghetto di Harlem a New York: “Le leggi che lo governano sono imposte dall’esterno dei suoi confini; la gente che fa le leggi non solo non ci abita ma neanche lo visita; la terra e le case sono possedute perlopiù da proprietari assenti e l’economia è controllata nell’interesse di gente che non ha alcuna intenzione di viverci: una situazione coloniale classica” (6). Concetti ripetuti nel film di Shaka King da un’aspirante Pantera, la quale, sollecitata da Fred Hampton, afferma che bisognerebbe considerare ogni ghetto della nazione “territorio occupato”.

Tale ambivalenza tra la particolare situazione della popolazione afroamericana e una più generale aspirazione rivoluzionaria contro il sistema capitalista da parte del BPP trova una sintesi nella duplice strategia elaborata dal partito: da una parte, assicurare la propria presenza all’interno della comunità, rispetto alla quale è necessario fornire risposte efficaci ai bisogni più urgenti (si pensi alle sopracitate attività di pattugliamento nei confronti della polizia o alle colazioni gratuite per i bambini); dall’altra, la ricerca di contatti e alleanze con altre realtà, anche esterne al movimento nero. Un’operazione quest’ultima in cui Fred Hampton seppe utilizzare al meglio tutto il proprio carisma.

Nel film di Shaka King lo vediamo mentre accorpa attorno a sé quella che sarebbe divenuta famosa come la ‘coalizione arcobaleno’ – formata inizialmente, oltre che dalle Black Panthers, dagli Young Lords, una gang portoricana convertita alla politica, e dagli Young Patriots, giovani bianchi trapiantati a Chicago dal sud degli Stati Uniti, fino ad arrivare a comprendere, in seguito, la Lincoln Park Poor People’s Coalition, gli Students for Democratic Society, l’American Indian Movement e le Red Guards sino-americane. Uno splendido esempio di solidarietà in contrasto alla logica del dividi et impera perpetrata dall’FBI verso qualsiasi realtà politica in grado di minacciare il potere costituito – dunque, con particolare accanimento nei confronti delle Pantere Nere. L’intuizione più felice di queste ultime, infatti – frutto di un superamento del pensiero marxista classico – fu considerare il sottoproletariato urbano un soggetto potenzialmente rivoluzionario.

Proprio per questo Fred Hampton si impegnò, tra l’altro, in un processo di pacificazione tra le gang nere di Chicago. Quella dei Crowns nel film di Shaka King è, in realtà, un’invenzione cinematografica, atta a rappresentare il variegato universo della criminalità di strada nei quartieri afroamericani della metropoli. In una scena particolarmente significativa, il leader delle Black Panthers si rivolge così al capo della gang: “Voi siete forti a mobilitare i fratelli nel South Side. Noi siamo un’organizzazione nazionale con la missione di liberare gli oppressi ovunque. […] Ci sono più di cinquemila Crowns a Chicago. Metti insieme voi che siete in gran numero e la nostra piattaforma politica: questa città verrà guarita”. Senonché l’FBI, informata da O’Neal, si mobilita per impedire l’alleanza, attraverso la redazione di un falso volantino delle Pantere in cui i Crowns vengono insultati. Se l’incontro tra i due gruppi non si conclude in un massacro, è solo grazie alle capacità oratorie di Hampton. Ma, se si guarda oltre al film e si analizza la storia delle Black Panthers nel suo insieme, si nota come purtroppo l’FBI ebbe spesso successo nel fomentare, attraverso tattiche simili a quella sopra descritta, divisioni interne ed esterne al partito.

Si pensi agli omicidi – non per niente, citati nel lavoro di Shaka King – di Alprentice ‘Bunchy’ Carter e John Hugging, i due dirigenti più importanti del BPP di Los Angeles, a opera di alcuni membri dell’US (United Slaves) di Ron Karenga, un’organizzazione che promuoveva il ritorno a una cultura genuinamente africana, ostile alle aperture delle Pantere ai bianchi e preoccupata di perdere la propria egemonia nei quartieri in cui il Black Panther Party andava radicandosi. Nel produrre una tale spirale di violenza ebbero un ruolo determinante alcuni falsi documenti fatti pervenire dall’FBI all’interno dei due gruppi. In seguito, D’Arthard Perry, informatore nero per il Bureau con il nome in codice di Othello, testimoniò che gli assassini di Carter e Hugging erano, a loro volta, informatori.

Una storia che ricorda molto da vicino quella in cui è coinvolto George Sams, capo della sicurezza delle Black Panthers, sezione di New Haven – in realtà, infiltrato dell’FBI. Tale personaggio, interpretato da Terayle Hill, compare nel film di Shaka King nella sua veste di latitante, ricercato per l’omicidio Alex Rackley, membro del BPP accusato proprio da Sams di essere una spia. Ovviamente la sua presenza a Chicago fa parte di un’operazione organizzata dall’FBI. Come spiega a Mitchell il suo diretto superiore: “È bellissimo. È un uomo in fuga, no? Ogni volta che Sams si rifugia in una sede delle Pantere, spicchiamo un mandato per asilo a un fuggiasco. Ora è nella stanza colloqui con i ragazzi. Stanno pianificando la prossima tappa del suo piccolo tour”. Peccato che, se l’aderenza di Sams al BPP è fittizia, reale è, invece, l’assassinio di Rackley per mano sua: un crimine che evidentemente resterà impunito. Il che provoca persino in Mitchell, se non una vera e propria crisi di coscienza, almeno un certo turbamento per l’illegalità dei metodi utilizzati dall’FBI nell’ambito del Cointelpro.

A proposito del vastissimo numero di infiltrati tra le file del BPP, può essere utile riportare la testimonianza di James Forman, dirigente dello SNCC (Student Non-Violent Coordinating Committee), organizzazione con cui il Black Panther Party ebbe una breve collaborazione: “Sentivo che il partito era aperto all’infiltrazione e alle montature a causa dei metodi di reclutamento poco rigorosi e di altre pratiche. Sempre preoccupato di macchinazioni che potessero coinvolgere la mia persona, spesso esortavo Bobby Seale a rafforzare la sicurezza interna finché c’era ancora qualche possibilità e speranza di farlo. Presumere che il governo degli Stati Uniti non tentasse di infiltrare e incastrare la gente per arresti e uccisioni, era uno dei più gravi errori, perché questo Paese non è disposto a permettere di parlare pubblicamente di armi a nessun gruppo di gente nera” (7).

La vicenda relativa al BPP di Chicago si inscrive, dunque, in una più vasta e capillare opera di infiltrazione dell’FBI all’interno del partito su scala nazionale, facilitata anche dal rifiuto delle Pantere a entrare in clandestinità – scelta determinata dall’esigenza di continuare ad avere un contatto diretto con la propria comunità di appartenenza. La vicenda narrata nel film di Shaka King risalta, tuttavia, per la particolare efferatezza del trattamento riservato a Fred Hampton. Per il Bureau, infatti, non basta averlo incastrato per il furto di settanta dollari di gelato da distribuire ai bambini del ghetto nell’ambito del programma per le colazioni gratuite – chiaro espediente per levare di mezzo il leader delle Black Panthers, divenuto sempre più pericoloso agli occhi dell’FBI in seguito alla creazione della ‘coalizione arcobaleno’. Come Hoover (Martin Sheen) dichiara di fronte a Mitchell e al diretto superiore di quest’ultimo: “La galera è una soluzione temporanea”. Dimodoché, quando viene scarcerato in attesa che la Corte si esprima sul suo appello, Fred Hampton è già un uomo condannato.

Nel frattempo, il BPP di Chicago ha dovuto far fronte a numerosi attacchi da parte della polizia. Durante una sparatoria con alcuni agenti, uno dei suoi membri, Jimmy Palmer (Ashton Sanders), è raggiunto da alcuni colpi di pistola, motivo per cui viene ricoverato in ospedale. Di lì a breve muore di una morte sospetta, poiché sopravvenuta quando sembrava stesse rimettendosi bene dalle ferite. Lo segue Jake Winters (Algee Smith), ucciso in un altro conflitto a fuoco con la polizia, proprio mentre stava indagando sulla fine di Palmer. Poco prima, la sede del partito era stata data alle fiamme a seguito di un’ulteriore sparatoria, scatenatasi a causa delle provocazioni di alcuni poliziotti. Quando Hampton, subito dopo essere uscito di prigione, chiede di visitarla, tuttavia, è già stata ricostruita, anche grazie all’aiuto fornito da numerosi abitanti del quartiere – tra cui i Crowns – a conferma della robustissima rete di solidarietà sviluppatasi attorno al partito.

Il discorso che, in una scena successiva, Hampton tiene davanti a un nutrito gruppo di persone – non solo Pantere, ma pure altri membri della ‘coalizione arcobaleno’ – ricorda molto da vicino alcuni passaggi del Catechismo del rivoluzionario, testo attribuito ora a Bakunin, ora a Nečaev, probabilmente scritto a quattro mani, tenuto in grande considerazione dalle Pantere: “Se ti chiedono di prenderti un impegno a vent’anni e tu dici ‘sono troppo giovane per morire’, tu sei già morto. […] Jimmy Palmer ha avuto una morte da rivoluzionario. Ha affrontato faccia a faccia, a viso aperto, i porci scagnozzi di Daley (Richard Joseph Daley, all’epoca sindaco di Chicago, n.d.a.). E ha fatto il più grande sacrificio che uno possa fare. Non penso che morirò in un incidente d’auto. Non penso che morirò scivolando sul ghiaccio. Non penso che morirò per problemi di cuore. Penso che morirò per quello per cui sono nato. Io penso che morirò in estasi per il popolo. Morirò per il popolo perché io vivo per il popolo. E vivo per il popolo perché io amo il popolo”.

Similmente Bakunin o Nečaev scrive: “Il rivoluzionario è un uomo perduto in partenza. Non ha interessi propri, affari privati, sentimenti, legami personali, proprietà, non ha neppure un nome. Un unico interesse lo assorbe ed esclude ogni altro, un unico pensiero, un’unica passione – la rivoluzione” (8). Una condizione che emerge anche dal rapporto che Fred Hampton ha con la propria compagna, Deborah Johnson (Dominique Fishback), anch’ella iscritta al BPP, la quale, essendo incinta di un bambino, si chiede se non sia sbagliato partorire un figlio in una zona di guerra, come viene percepita dalle Pantere l’America di quegli anni. La dicotomia tra la dimensione pubblica e quella privata vissuta da Deborah – ma pure la sua sintesi – trova espressione in una scena molto toccante in cui recita ad Hampton una propria poesia, il succo della quale è che, in fondo, entrambi stanno combattendo anche per assicurare alla loro prole un futuro migliore. Una convinzione che ha il suo peso nella scelta di Hampton di restare a Chicago e affrontare la galera anziché tentare una fuga all’estero con i soldi offertigli dai Crowns, che destina, invece, all’apertura di una clinica intitolata a Jake Winters all’interno del ghetto.

Siamo all’ultimo atto: poco dopo Fred Hampton viene freddato nel proprio letto in seguito all’irruzione di alcuni agenti federali a casa sua. Una vera e propria esecuzione, facilitata dal fatto che O’Neal aveva precedentemente fornito a Mitchell una piantina dell’appartamento e, su istruzioni di quest’ultimo, aveva drogato il leader del BPP con un potente sonnifero. Oltre a lui, viene uccisa anche un’altra Pantera, Mark Clark (Jermaine Fowler). Come si legge nelle didascalie alla fine del film, gli altri sette presenti al massacro dovettero difendersi da numerose accuse, compreso il tentato omicidio, nonostante l’FBI avesse sparato novantanove colpi contro l’unico – e nemmeno certo – esploso dalle Pantere. I superstiti, insieme alle madri di Hampton e Clark, intentarono poi una causa da 47,7 milioni di dollari, denunciando una cospirazione dell’FBI, del Dipartimento di Polizia di Chicago e Ufficio del Procuratore dello Stato per assassinare il leader del BPP. Dopo dodici anni di battaglie legali – all’epoca, il processo civile più lungo mai avuto negli Stati Uniti – riuscirono a ottenere un risarcimento di 1,85 milioni di dollari. Oggi Deborah Johnson, conosciuta con il nome africano di Akua Njeri, fa parte del comitato del Black Panther Party Cubs, un’organizzazione che continua la lotta per l’autodeterminazione delle persone di colore. Suo figlio, chiamato con il nome del padre, ne è il presidente.

Nel corso di questa analisi, abbiamo parlato soprattutto di Hampton, com’è ovvio nel contesto di un film che vuole essere innanzitutto un omaggio alla sua memoria. Tuttavia, da un punto di vista prettamente narrativo, il vero protagonista è O’Neal, essendo un individuo estremamente conflittuale e, dunque, aperto a un eventuale cambiamento. Il fatto che questo, alla fine, non si verifichi non nega tale possibilità, bensì dimostra la sua appartenenza alla categoria dei personaggi tragici, condannati all’annientamento a causa dei propri errori. Spesso vediamo O’Neal oscillare tra due modelli opposti, l’american way of life, incarnata da Mitchell, e il carisma rivoluzionario di Fred Hampton. Il che determina in lui una scissione quasi schizofrenica. Sorprende ascoltare quanto affermato dal ‘vero’ O’Neal nel contesto di un’intervista per la docu-serie Eyes on the prize, registrata nel 1989. Alla domanda su come descriverebbe a suo figlio quello che faceva in quanto infiltrato dell’FBI, egli risponde: “Penso lascerò sia il suo documentario a mettere un punto fermo su questa storia. Non so cosa gli direi, sennonché ero parte di quella lotta. Così stanno le cose. Non ero uno di quei rivoluzionari da salotto. Uno di quelli che ora vogliono stare seduti a giudicare le azioni o inazioni della gente, quando sono rimasti a bordo campo senza fare niente. Io almeno avevo un punto di vista, mi ero impegnato. Poi ho avuto il coraggio di venire fuori, correndo un grosso rischio, e l’ho fatto. Penso che lascerò che sia la storia a parlare per me”.

Subito dopo la messa in onda di tale intervista, nel gennaio 1990, O’Neal si suicida. Ma il suo atteggiamento contraddittorio non deve stupire. Come nota Paolo Bertella Farinetti, commentando la figura di Earl Anthony, uno dei primi infiltrati dell’FBI all’interno del BPP: “La duplicità di Anthony è strabiliante, anche se è tipica di molti ‘agenti provocatori’. […] Il messaggio del suo ultimo libro risiede nel titolo, Spitting against the wind: per la Pantera rinnegata cercare di fare la rivoluzione negli Stati Uniti è come ‘sputare contro vento’, un tentativo inutile con il solo risultato di ritrovarsi lo sputo in faccia. Ma il suo lavoro trasuda di ammirazione a malapena nascosta per Newton e i suoi ex compagni di partito, mentre rivela una buona dose di autodisprezzo” (9). Autodisprezzo determinato anche alla consapevolezza – più o meno inconscia – di aver ottenuto un ben misero guadagno, schierandosi dalla parte dell’FBI. Da notare, a tal proposito, la battuta pronunciata da Mitchell nel momento in cui consegna a O’Neal le chiavi di una stazione di servizio, premio per i servigi resi al Bureau: “Hai una tua attività, Bill. Ne sei proprietario. Sei libero”. Dunque, un concetto di libertà basata esclusivamente sulla proprietà privata, ben diverso da quello contemplato da Hampton e dalle altre Pantere in merito all’emancipazione dei neri e di tutti gli oppressi dal sistema capitalistico.

Il BPP rimase un’organizzazione attiva fino al giugno del 1982, con la sezione dell’Illinois che si era sciolta già quattro anni prima – nel 1978. Oggi la sua eredità risulta evidente nel contesto di movimenti quali Black Lives Matter, tornato alla ribalta nel 2020 in seguito all’uccisione di George Floyd da parte della polizia. Le condizioni dei neri negli USA, infatti – vale la pena ripeterlo in chiusura – restano le stesse di mezzo secolo fa. Non è un caso che, nel contesto della pandemia da Covid-19, il tasso di mortalità tra la popolazione afroamericana sia stato decisamente maggiore di quello inerente ai bianchi: le differenti condizioni socioeconomiche in rapporto al sistema sanitario privato made in USA si sono rivelate decisive da questo punto di vista (10). Di nuovo il problema del razzismo si scopre legato in maniera indissolubile a quello della classe sociale di appartenenza. Dimodoché il film di Shaka King dimostra tutta la sua importanza in relazione all’attualità, prima ancora che alla Storia, con la figura di Fred Hampton a rappresentare un fulgente esempio di integrità per chi è intenzionato a proseguire la lotta.

1) Huey Newton, Revolutionary Suicide, citato in Paolo Bertella Farinetti, Pantere Nere. Storia e mito del Black Panther Party, Mimesis

2) Malcom X, Ultimi discorsi, citato in Paolo Bertella Farinetti, op. cit.

3) Huey Newton, da un articolo su The Black Panther, citato in Paolo Bertella Farinetti, op.cit.

4) Paolo Bertella Farinetti, op. cit.

5) Huey Newton, Revolutionary Suicide, citato in Paolo Bertella Farinetti, op. cit.

6) Citato in Paolo Bertella Farinetti, op. cit.

7) James Foreman, The Making of Black Revolutionaries, citato in Paolo Bertella Farinetti, op. cit.

8) Michael Confino, Il catechismo del rivoluzionario. Bakunin e l’affare Nečaev, citato in Paolo Bertella Farinetti, op. cit.

9) Paolo Bertella Farinetti, op. cit.

10) Cfr. l’estratto del rapporto di Oxfam International, Il virus della disuguaglianza, pubblicato su Paginauno n. 71/2021