Come agiscono le imprese minerarie, tra interesse privato e repressione di Stato

“Faremo tutto il possibile perché questa miniera se ne vada dalla nostra regione, La Guajira, perché con una miniera non possiamo vivere. O loro o noi.” (1) Samuel Arregoces è uno dei líder di Tabaco, comunità afrodiscendente stabilitasi nel 1780 nel dipartimento La Guajira, nel nord della Colombia. Una storia di oltre due secoli spazzata via un giorno di agosto del 2001 dall’avanzare della miniera di carbone a cielo aperto più grande dell’America Latina, El Cerrejón. Circa 400 famiglie, tra cui quella di Samuel, rimangono senza terra. Sorte condivisa con le altre comunità, indigene e contadine, che da centinaia di anni popolano la regione.

Ma l’arrivo della miniera non significa soltanto l’esproprio forzato dei territori. Devastazione ambientale, problemi di salute, impoverimento, violazione dei diritti umani sono i frutti del desarrollo, lo ‘sviluppo’ che l’estrazione di carbone porta con sé. “Con una miniera non si può convivere”, ripete Samuel “perché è sinonimo di miseria”.

L’estrattivismo

Le condizioni di vita imposte alle comunità de La Guajira non sono l’eccezione. Sono il lato nascosto del ‘progresso’ industriale e tecnologico capitalista. L’estrazione di materie prime dai Paesi del Sud del mondo allo scopo di alimentare la produzione mondiale, infatti, rappresenta la condizione di esistenza del processo di accumulazione costitutivo del capitalismo: un modo di produzione che necessita di grandi quantità di risorse estratte ad alta intensità, da destinare all’esportazione – seguendo le catene del valore internazionali – nei Paesi in cui verranno trasformate nel prodotto finale (2). Questo processo – che prende il nome di estrattivismo e che ha come unico fine la realizzazione e massimizzazione del profitto – genera ingenti danni sociali, economici e ambientali, una devastazione necessaria a lasciare spazio all’incedere inarrestabile dell’estrazione di idrocarburi, metalli e minerali, dell’industria agroalimentare – con monocolture da esportazione e allevamenti intensivi – e della costruzione delle grandi infrastrutture funzionali all’espropriazione delle risorse. Si costituiscono in questo modo delle economie di enclave, zone strutturalmente dipendenti e in mano al capitale straniero, isolate dal resto del Paese, destinatarie di investimenti, tecnologie e personale specializzato di importazione, che impoveriscono il tessuto sociale di intere comunità: popoli di pescatori, piccoli allevatori, contadini dediti all’agricoltura famigliare privati della terra e senza più accesso all’acqua, costretti a trovare nuovi modi di sussistenza altrove, con perdita della sovranità alimentare e una lenta scomparsa delle tradizioni e dei saperi tramandati da generazioni, la vera ricchezza di queste comunità.

Una condizione ben conosciuta nelle zone rurali di America Latina, Africa e Asia – il cosiddetto Terzo Mondo – e non certo da oggi. Se durante il colonialismo gli Stati erano i protagonisti assoluti nella corsa alla conquista di nuovi territori e nuove risorse, ed esercitavano un dominio diretto ed esclusivo sulle colonie, con il neocolonialismo questo dominio prende la forma di una forte dipendenza, sul piano finanziario, economico e tecnologico, dei Paesi esportatori di materie prime nei confronti del Nord, con le grandi multinazionali a condurre questo saccheggio inesorabile. Grazie all’avanzamento delle conoscenze scientifiche, inoltre, si aprono nuove possibilità di accumulazione, con lo sfruttamento di risorse un tempo non accessibili o di importanza marginale, il cambiamento dei processi produttivi e la creazione di nuove necessità: emblematica in tal senso l’esplosione degli ultimi anni del mercato delle terre rare, imprescindibili per la realizzazione della tanto sbandierata transizione ecologica e digitale.

Ciò che varia storicamente sono le modalità in cui si articola l’estrattivismo, a seconda dell’espressione sociale e politica e dell’evoluzione tecnologica della fase capitalistica, che necessita di nuove forme di legittimazione, nuove materie prime, impone nuovi bisogni e nuovi prodotti, mentre rimane costante l’appropriazione e lo sfruttamento delle risorse naturali e degli esseri umani, concepiti unicamente quali fonti da cui trarre profitto.

Interesse privato, repressione di Stato

Come in epoca coloniale, l’attività estrattiva incede occupando e distruggendo territori ed esercitando violenza contro le comunità locali, unico ostacolo che si pone sulla via dello spossessamento: i territori vengono militarizzati e le comunità isolate, minacciate e sfrattate.

Le popolazioni rappresentano il nemico da sconfiggere e la violazione dei diritti umani costituisce il normale modo di agire. L’intensificarsi delle manifestazioni delle organizzazioni comunitarie – di intralcio per la serena realizzazione del profitto – porta a una repressione feroce dei conflitti sociali, con gli Stati a giocare il ruolo da protagonista nella coercizione e nel controllo della popolazione. Anche per mezzo di un quadro normativo che tutela l’“utilità pubblica” dei progetti estrattivisti, le proteste vengono criminalizzate, spesso con accuse di terrorismo, sabotaggio, cospirazione o estorsione, attraverso campagne pubbliche di diffamazione, azioni legali contro i rappresentanti delle comunità – con lunghi processi e misure cautelari che ne limitano la libertà – o incarcerazione. Al suo culmine, la repressione si serve dei gruppi privati di sicurezza armata, dei paramilitari e dei mercenari assoldati dalle aziende, o direttamente delle forze armate statali, poste a garanzia dell’attività d’impresa, elevata a questione di sicurezza nazionale: si alimenta così la logica del ‘nemico interno’ da abbattere, che porta frequentemente all’assassinio degli attivisti.

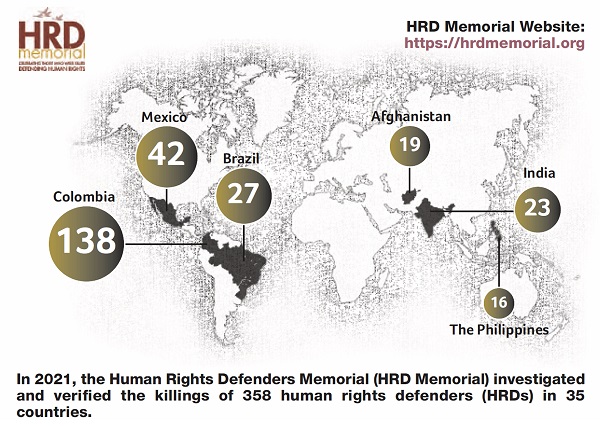

Nel solo 2021 Front Line Defenders conta 358 difensori dei diritti umani uccisi in tutto il mondo, di cui il 59% impegnati nella difesa della terra, dell’ambiente e delle comunità indigene (3). Secondo la ONG britannica Global Witness, che si focalizza esclusivamente sulle vittime dei conflitti per la difesa della terra e dell’ambiente, tra il 2012 e il 2020 ne sono stati uccisi 1.540, di cui oltre il 60% in America Latina – la Colombia, con 290 vittime, è il Paese in cima a questa triste classifica. Di tutti i casi per i quali è stato possibile confermare il settore interessato, la maggior parte riguarda l’estrazione mineraria, seguita da agribusiness, deforestazione, costruzione di mega-dighe e accesso all’acqua. I dati raccolti – “che è probabile siano una sottostima, dato che molte uccisioni non vengono riportate, specialmente nelle aree rurali e in determinati Paesi”, specifica il rapporto – indicano che le comunità indigene, afrodiscendenti e contadine sono quelle maggiormente colpite, con oltre il 40% degli attivisti uccisi (4). Le stesse che più subiscono le conseguenze dell’estrattivismo e che, nonostante i rischi, non smettono di lottare. “Non necessitiamo di un’impresa per poter vivere nel nostro territorio”, sottolinea Samuel, “quello di cui abbiamo bisogno è territorio, acqua e progetti agricoli produttivi che ci permettano di avere una vita migliore. Per questo resistiamo contro il modello estrattivo” (5).

I meccanismi messi in atto sono dunque sempre i medesimi, e i casi del Cerrejón in Colombia e della QIT Madagascar Minerals in Madagascar ci danno la possibilità di comprenderne a fondo le conseguenze.

Colombia: il carbone de La Guajira

“È stato un posto tranquillo fino al 1997”, ricorda Rogelio Ustate, altro líder comunitario di Tabaco, “quando abbiamo cominciato a ricevere pressioni da Carbocol-Intercor affinché abbandonassimo il villaggio, perché si trovava nell’area di espansione del complesso minerario”. Dal suo insediamento la comunità di Tabaco ha vissuto di allevamento, agricoltura, caccia e pesca, e dei rapporti commerciali intrecciati con i villaggi circostanti. “Vivevamo dei frutti della terra, che ci garantivano la sicurezza alimentare. Come in tutti i villaggi”, continua, “c’era una scuola, una chiesa, un cimitero e un centro medico” (6). Con servizi di rifornimento di energia elettrica, approvvigionamento dell’acqua e un centro di comunicazioni, Tabaco era una comunità autosufficiente. Fino all’arrivo della miniera.

Il Cerro Cerrejón diventa terreno di esplorazione e conquista delle imprese estrattive negli anni ‘50, e a partire dal 1975 la statale Carbocol, la statunitense Intercor e un consorzio guidato dalla colombiana Prodeco si dividono le licenze di sfruttamento dei giacimenti di carbone. Ma gli appetiti delle compagnie minerarie non si fanno strada da soli. Nel 1969, con la cosiddetta “legge del carbone”, lo Stato dichiara l’attività delle miniere di “utilità pubblica e interesse sociale”, e tra 1975 e 1989 agli abitanti delle comunità vengono riconosciuti titoli di proprietà individuale sui terreni: il territorio prima collettivo viene così diviso in un insieme di entità separate, maggiormente suscettibili alle offerte di acquisto delle imprese (7).

In questo modo El Cerrejón si espande e le pressioni sugli abitanti di Tabaco aumentano. La miniera reclama la loro terra. Spinti dalla paura di perdere tutto, alcuni vendono i terreni e lasciano la comunità. Altri, invece, decidono di resistere. Le forze di sicurezza private dell’impresa circondano il villaggio, pattugliano il territorio, vietano la caccia notturna e l’accesso ai terreni agricoli. Su ordine delle autorità pubbliche locali vengono interrotti i servizi elettrici e idrici, smantellato il centro medico, chiuso il centro di comunicazioni, distrutta la chiesa, abbattuta la scuola, bloccate le strade di collegamento con le comunità limitrofe, ostacolato l’accesso all’acqua. La comunità è isolata. Intanto diventa legge il “codice minerario”: lo Stato dichiara il sottosuolo “utilità pubblica”, giustificando gli sfratti delle popolazioni situate in prossimità dei giacimenti. Così, su ordine di un giudice e con il supporto degli Squadroni Mobili Antidisordini (ESMAD) – unità speciali della polizia incaricate di assistere negli “sfratti di spazi pubblici o privati, in zone urbane o rurali sul territorio nazionale”, si legge sul sito governativo – il 9 agosto 2001 anche le ultime famiglie vengono cacciate. Impotenti, assistono mentre le loro case vengono rase al suolo da una piallatrice. La comunità, però, non si arrende: nei mesi successivi porta avanti svariate azioni legali finché, nel maggio 2002, la Corte Suprema di Giustizia ordina alle autorità locali di ricostruire Tabaco in un luogo adeguato, “entro 48 ore”. Sentenza che, a oggi, non ha ancora avuto seguito (8). Tabaco, tuttavia, non è la sola a essere stata distrutta dall’avanzare della miniera. Lo stesso destino tocca a più di 25 comunità indigene Wayuu, afrodiscendenti e contadine stanziate sulle rive del río Ranchería, la principale fonte di sussistenza della regione.

Nel 2002 il controllo dei giacimenti passa di mano: tre giganti del settore – la svizzera Glencore, l’inglese Anglo American e l’australiana BHP – completano l’acquisto e la spartizione del Cerrejón con il 33,3% delle quote ciascuno. La musica però non cambia. L’espansione mineraria continua, e così gli sfratti portati a termine con l’ausilio delle forze armate. La mattina del 24 febbraio 2016 una cinquantina di persone, tra membri delle comunità e attivisti per i diritti umani, si riunisce nel villaggio di Roche per opporsi all’ennesimo sgombero: il ricollocamento proposto dall’impresa, denunciano, non garantisce acqua potabile, risorse alimentari, terre adatte all’allevamento, né un indennizzo per i danni procurati. Chiedono condizioni di vita dignitose. Come nel caso di Tabaco interviene l’ESMAD, che – con fumogeni e proiettili di gomma – costringe le famiglie di Roche ad arrendersi lasciando il via libera alle scavatrici (9).

La militarizzazione dei territori di interesse dei progetti estrattivi in Colombia prende piede a partire dagli anni ‘90. Oltre a ESMAD (creata nel 1999) e forze di polizia, nel 2011 vengono istituiti i Battaglioni Speciali Energetici e Stradali, unità militari alle dipendenze dell’esercito dedicate alla protezione delle attività e delle infrastrutture estrattive – con il battaglione n. 17 assegnato alla supervisione del progetto minerario del Cerrejón. Forze armate pubbliche che vengono anche ingaggiate direttamente dalle imprese: una pratica in essere almeno dal 1996 e istituzionalizzata nel 2014 dal ministero della Difesa. Secondo i dati ottenuti dall’organizzazione colombiana Tierra Digna, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2013 le tre multinazionali che controllavano la miniera del Cerrejón hanno firmato contratti per oltre 14 miliardi di pesos colombiani, ovvero 7,3 milioni di dollari al cambio del 2013 (10). Altri due – sottoscritti nel 2015 e nel 2017 per 41 mila e 133 mila dollari – sono venuti alla luce nel 2019 (11). Accordi non sottoposti a meccanismi di controllo e scrutinio pubblico, che spesso si celano dietro a clausole di riservatezza per ragioni di “sicurezza nazionale”. Un’imponente militarizzazione – arricchita dalle agenzie di sicurezza private e dall’azione dei paramilitari – che tra il 2015 e il 2019 ha portato in Colombia a 181 attacchi nei confronti dei difensori dei diritti umani che si sono esposti direttamente contro le attività delle imprese, di cui il 44% riguarda attivisti che hanno manifestato contro cinque aziende: tra queste, El Cerrejón (12).

Alla devastazione sociale, infine, si aggiunge quella ambientale. A partire dagli anni ‘70, per rendere accessibili nuovi giacimenti e per far spazio al complesso minerario – strade di collegamento e 150 km di ferrovia per il trasporto del carbone – i corsi di 47 torrenti e affluenti del Ranchería vengono deviati o bloccati, provocando gravi problemi di scarsità in una regione già soggetta a frequenti periodi di siccità (13). Quando non piove per mesi, le uniche zone in cui è possibile procurarsi da vivere sono le rive dei fiumi. Fondamentale per la sopravvivenza e per i legami sociali, culturali e spirituali di queste comunità, l’acqua è fonte di vita. “Se fanno morire questo torrente di cosa vivremo?”, si chiede un’abitante di Paradero, comunità Wayuu che vive sulle sponde dell’arroyo Bruno, uno degli affluenti del Rancheria che bagnano la Guajira, deviato per 3,6 km dall’avanzare della miniera. “Ci deviano il torrente, fanno seccare tutto, ci cacciano dal nostro territorio… di cosa vivremo?” (14). Nella sola zona nord della regione è stato rilevato che dall’inizio dell’attività mineraria – che utilizza 24 milioni di litri di acqua al giorno – sono scomparsi circa il 40% dei corsi d’acqua, pari a oltre 68 km (15), mentre devono essere scavati pozzi di 20 o 30 metri – contro i 5-8 di un tempo – per trovare acqua dolce nel sottosuolo. Fonti d’acqua che, oltretutto, spesso sono contaminate dai residui di scarto dell’estrazione di carbone, che le rendono inutilizzabili, mentre le sostanze inquinanti rilasciate nell’aria – silice e metalli pesanti – hanno gravi conseguenze per la salute dei lavoratori della miniera e degli abitanti dei villaggi (16).

Nei tribunali colombiani l’impresa è stata più volte ritenuta responsabile di aver provocato una grave degradazione ambientale e danni alla salute, violando i diritti umani (17). Da oltre dieci anni la popolazione de La Guajira vive una crisi umanitaria – con insicurezza alimentare e mancanza d’acqua – riconosciuta anche dalla Commissione Interamericana dei Diritti Umani e dalla Corte Costituzionale, che nel 2017 e nel 2019 ha dichiarato lo “stato di cose incostituzionale”: tra il 2010 e il 2018, 4.770 bambini Wayuu hanno perso la vita a causa della malnutrizione. “Una barbarie”, l’ha definita la Corte (18).

Madagascar: carta bianca a QMM

Febbraio 2022: in seguito a due acquazzoni ciclonici che colpiscono la regione costiera di Anosy – sud-est del Madagascar – la diga di contenimento nella miniera QIT Madagascar Minerals (QMM) ha un cedimento che causa la parziale fuoriuscita delle acque di scarico nel lago e nei corsi d’acqua limitrofi. Per evitare il collasso della diga, QMM – controllata per l’80% dalla multinazionale anglo-australiana Rio Tinto e per il 20% dallo Stato – ottiene un permesso dalle autorità di controllo per il rilascio di un milione di metri cubi di acque reflue nell’ambiente circostante. Passano pochi giorni e centinaia di pesci morti affiorano sulla superficie del vicino lago Ambavarano (20). “QMM è responsabile di tutto questo” dichiara Andry Rajoelina, presidente del Madagascar, “perché QMM è l’unica che scarica acque reflue nel fiume” (21). L’impresa rigetta le accuse, ma intanto le autorità locali impongono il divieto di pesca in tutta l’area, scatenando le proteste degli abitanti dei villaggi, che organizzano blocchi stradali nelle vie di accesso al sito estrattivo arrivando persino a prendere in ostaggio il personale della miniera. Chiedono forniture di cibo e acqua perché non poter pescare, per le comunità, significa faticare a sopravvivere.

Nella regione di Anosy, dal 2009 QMM estrae ilmenite – fonte di biossido di titanio, impiegato come pigmento bianco in una vasta gamma di prodotti, dalle vernici, alla carta, ai cosmetici – e, in minor quantità, monazite – un minerale recuperato dal processo estrattivo che contiene metalli di terre rare, fondamentali per la produzione delle tecnologie e dei prodotti della transizione energetica e digitale. Il progetto comincia a prendere corpo negli anni ‘80, assecondato dalle politiche nazionali che favoriscono l’attività mineraria privata in continuità con le indicazioni della Banca Mondiale, principale finanziatore del Paese. Dopo la fase di esplorazione, a inizio 2000 il governo dà il via libera alla miniera e alla costruzione delle infrastrutture, che si estendono nei territori delle comunità indigene. In Madagascar, secondo una pratica consuetudinaria, il diritto di proprietà sulla terra nelle zone rurali viene acquisito se il terreno ospita le tombe degli antenati oppure dopo almeno quindici anni di lavoro agricolo: nel momento dell’arrivo di QMM solo l’8% dei contadini proprietari terrieri è in possesso di un titolo formale. Centinaia di abitanti delle comunità vengono così allontanati in nome della “pubblica utilità” della miniera e attraverso la forzosa acquisizione dei terreni, che vengono dati in concessione all’impresa per cento anni (22). Non solo un danno per il sostentamento, perché la terra ha un valore molto più ampio: mantiene il legame spirituale con gli antenati e le generazioni future, conserva la memoria della comunità, consente la sepoltura dei morti e permette di tramandare i saperi e le conoscenze tradizionali. Prendendo la terra, QMM ha distrutto l’identità culturale e la vita sociale di interi villaggi.

C’è poi il risvolto ambientale. L’attività estrattiva rade al suolo la foresta costiera, importante risorsa di sostentamento, e contamina laghi e fiumi, fonte di approvvigionamento di acqua potabile e domestica per oltre la metà dei villaggi prossimi alla miniera. Per non interferire con l’equilibrio ecologico, la legge malgascia stabilisce l’obbligo di rispettare una zona di separazione di almeno 80 metri tra qualunque attività industriale e aree particolarmente delicate. Tuttavia, nel 2015 le autorità di monitoraggio ambientale approvano la richiesta di QMM di diminuire la zona di separazione, permettendo alla miniera di mantenere profittevole l’attività estrattiva, che contrariamente – secondo una comunicazione interna di Rio Tinto (23) – sarebbe stata “non ottimale”. Un’indagine del 2018 (24) ha dimostrato, però, che già precedentemente QMM aveva infranto quel limite, e la stessa Rio Tinto nel 2019 ha ammesso una violazione di 90 metri della zona di separazione e uno sconfinamento di 40 metri nel lago adiacente, con grandi rischi ambientali e per la salute della popolazione (25). Due studi, infatti, avvertono sulla pericolosità del progetto minerario: durante l’estrazione si accumulano nelle vasche di raccolta elementi radioattivi che possono accidentalmente riversarsi nell’ambiente, e livelli di uranio 50 volte più alti di quelli stabiliti dalle linee guida dell’OMS per l’acqua potabile sono stati rilevati a valle della miniera (26).

Negli oltre dieci anni di estrazione dei minerali – che finiscono negli stabilimenti di lavorazione canadesi di Rio Tinto – QMM ha dovuto spesso fare i conti con le proteste della popolazione. La risposta è stata semplicemente una: la violenza. Intimidazioni, arresti e l’intervento delle forze armate statali a difesa degli interessi della miniera e dei suoi padroni – nel 2021 Rio Tinto ha fatto registrare il più alto profitto annuale della sua storia, distribuendo dividendi agli azionisti per quasi 17 miliardi di dollari (27).

Ma esiste un’altra forma di violenza, più sottile, che si traveste da “responsabilità sociale d’impresa” e punta alla pacificazione dei conflitti: progetti per la conservazione della biodiversità a compensazione dei danni provocati nei siti estrattivi che impediscono l’accesso alle risorse fondamentali; programmi sociali di sostegno alla popolazione – dopo aver depredato la terra e l’acqua di intere comunità –; costruzione di infrastrutture per lo “sviluppo” del territorio. “Sono grata che ora abbiamo un ospedale” spiegava un’abitante dei villaggi nel 2009, “ma adesso sono in difficoltà quando i miei bambini si ammalano. Non ho abbastanza soldi per comprare le medicine. Prima andavo nella foresta a cogliere le piante medicinali per curare i miei bambini. Ora devo andare in ospedale. QMM ha dimenticato che andare in ospedale non è gratuito e che le medicine sono costose” (28).

Vecchia storia

Militarizzazione, violazioni dei diritti umani, devastazione ambientale, danni economici e sociali: ciò che determina gli orientamenti dell’estrattivismo sono le catene di distribuzione globali, non certo i bisogni delle popolazioni. Quando sul piatto ci sono gli interessi di un intero sistema produttivo – e nuove possibilità di accumulazione, come nel caso della transizione energetica e digitale – gli ‘effetti collaterali’ passano in secondo piano. Nulla di nuovo sotto il suolo: il profitto prima di tutto. Una storia vecchia come il capitalismo.

* Una versione di questo articolo è stata pubblicata nel 20° Rapporto sui diritti globali 2022, a cura di Associazione Società Informazione Onlus

1) https://www.youtube.com/watch?v=3t99gGwpKNM

2) Cfr. Eduardo Gudynas, Extracciones, extractivismos y extrahecciones, Observatorio del Desarrollo, Centro Latino Americano de Ecología Social, 2013

3) Cfr. https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2021

5) Vedi nota 1

6) Cfr. https://reexistencia.wordpress.com/2011/07/13/tabaco-un-pueblo-devorado-por-la-mineria/

7) Cfr. Revista Noche y Niebla, Minería a gran escala y derechos humanos: lo que el des-arroyo trajo a La Guajira, n. 61, gennaio-giugno 2020

8) Cfr. https://www.colectivodeabogados.org/comunidad-de-tabaco-infelices-15-anos-esperando-la-reubicacion/

10) Cfr. Centro de estudios para la justicia social Tierra Digna, Seguridad y derechos humanos ¿para quién? Voluntariedad y militarización, estrategias de las empresas extractivas en el control de territorios, 2015

11) Cfr. http://rutasdelconflicto.com/convenios-fuerza-justicia/node/350

12) Business & Human Rights Resource Centre, Defenders in Colombia, 2020

13) Cfr. Revista Noche y Niebla, op. cit.

14) https://www.youtube.com/watch?v=nIDFRBu6Mo8

15) Cfr. Corporación Geoambiental Terrae, Análisis multitemporal de afectación de cuerpos de agua en el área intervenida por la extracción minera del área norte de Cerrejón y en la cuenca del Arroyo Bruno (La Guajira, Colombia), 2019

16) Cfr. Fundación Rosa Luxemburg, Carbón tóxico. Daños y riesgos a la salud de trabajadores mineros y población expuesta al carbón, 2018

17) Cfr. Colectivo de abogados “José Alvear Restrepo”, Diez verdades sobre Carbones de Cerrejón, Cajar Prensa, 2019

18) Cfr. https://www.elheraldo.co/la-guajira/4770-ninos-muertos-en-la-guajira-es-una-barbarie-corte-553890

19) Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=St_vG-B7noo

Dall’11 gennaio 2022 la proprietà della miniera è mutata ancora: ora la svizzera Glencore controlla il 100% delle quote.

“Quando la terra grida, l’uomo piange”, recita un proverbio delle comunità de La Guajira, “ma quando la terra piange, l’uomo muore” (19).

20) Cfr. https://theecologist.org/2022/may/27/mine-dead-fish-villagers-and-their-protests

21) Cfr. http://www.andrewleestrust.org/blog/?p=2238

22) Cfr. Caroline Seagle, The mining‐conservation nexus – Rio Tinto, development ‘gifts’ and contested compensation in Madagascar, Land Deal Politics Initiative (LDPI Working Paper no. 11), 2011

23) Cfr. Rio Tinto, Internal memo, Rio Tinto, 3 ottobre 2017 – Update QMM mining boundary with water bodies, 2017

24) Cfr. Steven H. Emerman, Evaluation of a Buffer Zone at an Ilmenite Mine operated by Rio Tinto on the Shores of Lakes Besaroy and Ambavarano, Madagascar, The Andrew Lees Trust, 2018

25) Cfr. Rio Tinto, Formal response to the report entitled “Evaluation of a Buffer Zone at an Ilmenite Mine operated by Rio Tinto on the Shores of Lakes Besaroy and Ambavarano, Madagascar”, 2019

26) Cfr. Publish What You Pay Madagascar, Large-scale mining’s impacts: a case study of Rio Tinto/QMM mine in Madagasca, 2022

27) Cfr. https://www.reuters.com/business/energy/investors-urge-rio-tinto-cut-indirect-emissions-2022-04-08/

28) Cfr. Re:Common, Land grabbing in Madagascar. A special case: The “best investment project in Madagascar”?, 2013